La guerre a commencé des années auparavant, en 1933. Et lorsque les boycotts n’ont pas fonctionné, les Juifs ont utilisé leur influence sur les gouvernements pour s’opposer au NSDAP et à l’Allemagne.

-Tout comme ils utilisent les gouvernements aujourd’hui, regardez Gaza. N’utilisent-ils pas une tactique similaire ? Blâme et guerre totale ?

La différence, c’est que nous pouvons voir leurs mensonges. À l’époque, ils avaient les journaux et aucun média numérique pour les diffuser. Les gens étaient nourris de mensonges et faisaient confiance à leurs sources. Aujourd’hui, nous les voyons tous et nous ne nous laissons pas prendre au piège. C’est un nouveau départ.

Il ne reste que quelques pays sans banque centrale contrôlée par Rothschild : la Corée du Nord, l’Iran, Cuba, la Syrie. « Nous remontons jusqu’à l’époque où les Rothschild étaient des imbéciles. » C’est ce qu’a déclaré Lord Jacob Rothschild lui-même. Sur cette photo, on voit la célèbre sataniste Marina Abramovich avec Lord Jacob.https://revivalofwisdom.com/products/book-of-wisdom-pdf-english?sca_ref=5249269.iyWoQkV9md&sca_source=X…

https://www.mariosousa.se/quiavaitpayeetarmehitler.html

La connexion sioniste nazie et la création d’Israël.

@gregreese

Le père d’Adolf Hitler était Alois Schickelgruber, l’enfant bâtard de Maria Schickelgruber, qui a changé son nom en Hitler pour cacher le fait qu’il était un enfant illégitime.

De nombreux historiens ont affirmé que Maria avait été mise enceinte par le baron Rothschild lorsqu’elle travaillait pour lui.

Mais leur nom n’est pas vraiment Rothschild.

🌼 Tous mes liens

Ici👉 https://linkmix.co/18048882

En fait, Rothschild, Rockefeller et leurs amis soutenaient les nazis depuis les États-Unis.

Introduction

La guerre qui a éclaté en 1933 trouve ses racines dans un contexte politique et social instable en Allemagne, marqué par des conséquences profondes de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a laissé l’Allemagne en proie à une humiliation nationale, une dépression économique sévère et une effritement du tissu social, créant ainsi un terreau fertile pour la montée de mouvements extrémistes. Parmi ces derniers se trouvait le NSDAP, ou Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui a su capitaliser sur le mécontentement général et les frustrations populaires.

La montée au pouvoir du NSDAP a été caractérisée par une utilisation habile de la rhétorique et de la propagande, visant à renforcer un sentiment d’identité nationale tout en désignant des boucs émissaires. En particulier, l’idéologie antisémite du parti a été exacerbée durant cette période. Les juifs ont été systématiquement ciblés comme responsables des maux qui frappaient la société allemande, favorisant ainsi des politiques discriminatoires. Ce climat d’hostilité intentionnel a contribué à l’essor de l’antisémitisme, incitant à la radicalisation des attitudes envers les communautés juives.

Les jeunes générations, sensibles aux promesses de changement et de rétablissement national formulées par le NSDAP, ont également été influencées par cette propagande. L’endoctrinement basé sur l’idée d’une race aryenne supérieure a causé une fracture dans la société allemande, divisant les citoyens entre ceux qui adhéraient à ces idéaux et ceux qui en étaient les victimes. La tension croissante entre le régime nazi et les juifs a ainsi amorcé une période décisive qui marquerait à jamais les relations entre ces deux groupes. Comprendre ce cadre historique est crucial pour appréhender les implications tragiques qui découleront des décisions politiques prises durant cette époque tumultueuse.

Les boycotts de 1933 : Une résistance initiale

En 1933, alors que le régime nazi consolidait son pouvoir en Allemagne, la communauté juive a débuté des efforts de boycott comme forme de résistance contre l’oppression croissante. Ce mouvement de boycott visait principalement les entreprises juives, suite à leur exclusion systématique et aux attaques constantes menées par le parti nazi. Les motivations derrière ces efforts étaient non seulement de protester contre la montée de l’antisémitisme, mais aussi de préserver ce qui restait d’un tissu économique juif en danger.

Les appels au boycott ont été largement relayés par diverses organisations juives à travers le pays. Les délégués communautaires ont encouragé les membres de la communauté à ne plus fréquenter les entreprises allemandes qui soutenaient le régime, espérant ainsi exercer une pression économique sur le gouvernement nazi. Toutefois, ces actions ont eu un impact limité. La population allemande, soumise à une intense propagande antisémite, était largement solidaire des politiques du régime et peu encline à soutenir des mouvements de boycott.

La réaction du gouvernement nazi face à ces boycotts a été rapide et punitive. La propagande officielle a diabolisé les organisateurs des boycotts, les présentant comme des saboteurs de l’économie nationale. Parallèlement, le régime a intensifié ses attaques contre les Juifs, augmentant ainsi les violences et les discriminations envers cette communauté. Les premières mesures de boycott ont, de ce fait, contribué à l’escalade des tensions entre le régime nazi et la communauté juive, renforçant la détermination de la résistance mais aggravant également les souffrances des Juifs en Allemagne.

Dans l’ensemble, bien que les efforts de boycott de 1933 aient été un acte de désobéissance significatif, ils ont également mis en lumière l’isolement croissant de la communauté juive face à un gouvernement de plus en plus répressif. Cet épisode a été l’un des premiers exemples de la résistance juive aux politiques nazies, amorçant un long et douloureux chemin de conflit et d’exil.

L’influence juive sur les gouvernements : Un regard historique

Tout au long de l’histoire, la communauté juive a cherché à influencer les gouvernements et à défendre ses droits face aux persécutions. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime nazi prenait de l’ampleur en Allemagne, les Juifs du monde entier ont mobilisé leurs ressources et leurs réseaux pour s’opposer à cette tyrannie. Ce mouvement a été caractérisé par des alliances politiques stratégiques établies avec des nations et des organisations internationales.

Les leaders juifs ont compris la nécessité d’attirer l’attention sur les atrocités commises par les nazis. Ils ont commencé à collaborer avec des organisations telles que la Ligue des Nations pour faire entendre leurs voix. Leurs plaidoyers ont été soutenus par des discours publics puissants, visant à éveiller la conscience des populations et des gouvernements étrangers sur la menace croissante du nazisme. Les communautés juives ont également utilisé les médias afin de faire circuler des informations sur les persécutions, stimulant ainsi un sentiment d’urgence parmi les dirigeants de divers pays.

De plus, ces mobilisations internationales ont permis de créer une solidarité transnationale parmi les Juifs. Des conférences et des rassemblements ont été organisés, permettant de renforcer les liens entre les différentes communautés juives pour formuler une réponse cohérente au fascisme. Ces efforts ont été cruciaux pour renforcer la pression sur les gouvernements étrangers, les incitant à prendre des mesures contre le régime nazi, y compris l’adoption de politiques d’accueil pour les réfugiés.

En résumé, l’influence juive sur les gouvernements durant cette période était non seulement une réponse à l’oppression, mais aussi un vibrant symbole de résistance face à l’injustice. Ces actions ont joué un rôle significatif dans la sensibilisation mondiale aux horreurs du nazisme et la mobilisation contre celui-ci.

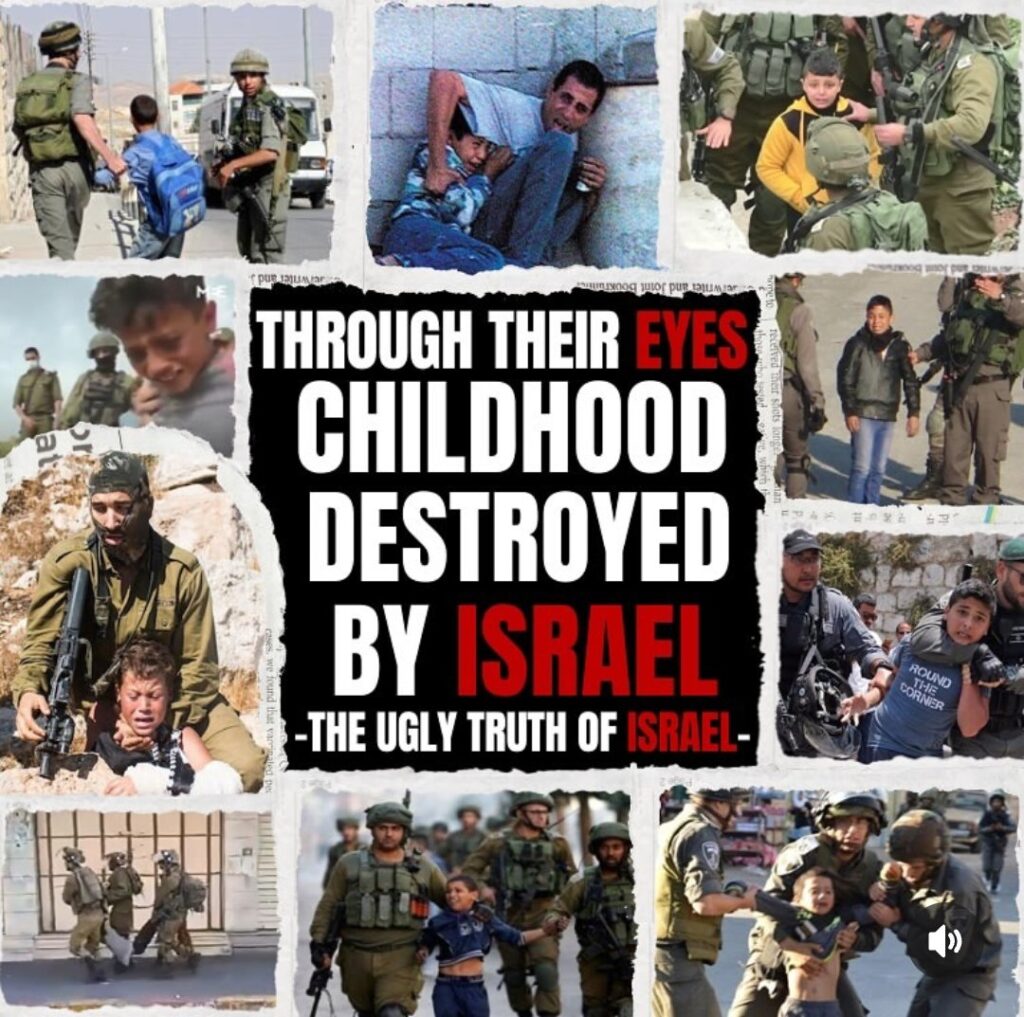

Le parallèle avec Gaza : Stratégies contemporaines

Les luttes géopolitiques contemporaines, en particulier en ce qui concerne la situation à Gaza, révèlent des parallèles saisissants avec les conflits du passé, notamment ceux liés à l’époque nazie. Au fil des décennies, certaines stratégies d’influence et de victimisation ont été perpétuées, illustrant la continuité de certaines dynamiques dans les conflits armés. En analysant les méthodes utilisées pour mobiliser l’opinion publique et légitimer l’utilisation de la force, il est possible d’observer des similitudes significatives entre les événements historiques passés et les récents développements au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, à Gaza, les autorités en place, qu’elles soient gouvernementales ou militantes, utilisent des discours soigneusement élaborés pour façonner la perception de leur situation. Tout comme dans les années précédentes, où des régimes cherchaient à justifier leurs actes via des récits d’injustice et de victimisation, les acteurs contemporains utilisent des techniques similaires pour susciter l’empathie à l’échelle mondiale. Ce phénomène se manifeste notamment à travers les réseaux sociaux et les médias, où l’image du peuple palestinien en tant que victime est souvent mise en avant pour galvaniser le soutien international.

Les enjeux géopolitiques autour de Gaza ne se limitent pas seulement aux enjeux locaux; ils portent également les empreintes des jeux de pouvoir régionaux et internationaux. Les alliances et les rivalités entre états à l’échelle globale influencent la manière dont le conflit est perçu et traités. Les stratégies d’influence actuelles adoptent souvent des éléments narratifs hérités des doctrines du passé, démontrant ainsi que les schémas de pensée et les procédés d’argumentation peuvent se répéter dans la sphère politique moderne.

Ainsi, comprendre les stratégies contemporaines mises en œuvre concernant Gaza est crucial pour décortiquer les mécanismes qui sous-tendent actuellement les conflits géopolitiques. Ces stratégies d’influence et de victimisation reflètent des tactiques anciennes remaniées pour répondre aux enjeux du XXIe siècle tout en s’appuyant sur la mémoire historique.

Le blâme et la guerre totale : Un cycle récurrent

Le mécanisme du blâme est devenu une constante dans les contextes de guerre, où il est souvent utilisé pour justifier des actions militaires. À travers l’histoire, divers acteurs – États, leaders politiques, et organisations – ont recouru à cette stratégie pour diriger l’opinion publique et légitimer leurs fonctions. La capacité à désigner un « ennemi » contribue non seulement à mobiliser les ressources, mais aussi à renforcer le sentiment d’unité et de patriotisme au sein d’une population. Cette dynamique de culpabilisation a des racines profondes, ancrées dans les sentiments humains fondamentaux tels que la peur, la colère et le besoin d’appartenance.

Historiquement, des événements tels que la Première et la Seconde Guerre mondiale ont illustré comment le blâme pouvait facilement être manipulé pour engager les masses. Par exemple, les propagandes d’État utilisaient des représentations caricaturales de l’ennemi pour inciter à la haine et à la guerre, transformant des différences culturelles ou politiques en justifications pour des actes d’agression. Dans ces contextes, le blâme perd sa dimension d’analyse critique et devient un outil d’oppression et de contrôle social.

Dans le monde moderne, bien que les mécanismes psychologiques du blâme n’aient pas changé fondamentalement, ils prennent de nouvelles formes avec l’essor des réseaux sociaux et des médias numériques. Les discours politiques contemporains, par exemple, peuvent instantanément diffuser des narrations visant à incriminer un groupe, renforçant ainsi des stéréotypes et des préjugés. Ce cycle récurrent où le blâme justifie des conflits menace la paix et exacerbe les tensions, soulignant l’importance d’une éducation critique et d’un discours équilibré. En intégrant une analyse plus profonde des impacts de cette dynamique, il devient possible d’entamer un dialogue constructif pour éviter les répétitions du passé.

La prise de contrôle de la Banque Rothschild : Événements de 1938

En 1938, la prise de contrôle de la Banque Rothschild par le régime nazi marque un tournant significatif dans l’histoire économique et politique de l’Allemagne. À cette époque, l’économie allemande était déjà fragilisée par les conséquences de la Première Guerre mondiale et la crise économique mondiale de 1929. Les politiques économiques des nazis s’accompagnaient d’une forte propagande antisémite, exacerbant les tensions contre la communauté juive, un groupe souvent perçu comme responsable des difficultés économiques du pays. Ce climat de méfiance et d’hostilité a conduit à des mesures draconiennes contre les institutions financières juives, notamment la Banque Rothschild.

La Banque Rothschild, qui avait joué un rôle prépondérant dans le financement des investissements en Europe, subit une série de pressions politiques et économiques orchestrées par le régime nazi. En 1938, les nazis imposèrent des restrictions sur les opérations de la banque, limitant sa capacité à gérer des actifs, à octroyer des prêts et à maintenir ses relations d’affaires. Cette confiscation était à la fois une stratégie pour s’approprier les ressources économiques juives et un moyen d’affirmer le pouvoir du régime sur la sphère économique. La prise de contrôle de la Banque Rothschild symbolise ainsi la brutalité du régime nazi contre la communauté juive ainsi que la dilution de l’influence économique des Juifs en Allemagne.

Les conséquences de cette prise de contrôle furent désastreuses pour les Juifs allemands. Sur le plan économique, ils perdirent non seulement des emplois, mais également une source de financement essentielle pour leurs entreprises. Sur le plan social, cet événement aggrava l’isolement et la marginalisation des Juifs, renforçant leur état de vulnérabilité face à la montée de la violence antisémite. En outre, la saisie des actifs de la banque facilita l’aryanisation des entreprises juives, poussant de nombreux membres de la communauté vers l’exil ou les réduisant à la misère. Il est donc crucial de comprendre comment la prise de contrôle de la Banque Rothschild s’inscrit dans un processus plus large de destruction systématique des fondements économiques de la communauté juive en Allemagne, tout en réaffirmant l’idéologie nazie qui cherchait à établir une hégémonie économique totalement aryenne.

L’impact des relations internationales : Alliances et adversaires

Les relations internationales ont grandement influencé la montée du nazisme et les événements tragiques qui ont suivi, notamment la persécution des Juifs. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, les alliances entre les puissances majeures ont souvent déterminé le cours de l’histoire. L’ère du nazisme a été marquée par une dynamique complexe de soutien et d’opposition qui a façonné la politique étrangère mondiale.

Tout d’abord, l’Allemagne nazie, sous la direction d’Adolf Hitler, a établi des alliances stratégiques. Le pacte de non-agression signé en 1939 avec l’Union soviétique, par exemple, a permis à l’Allemagne de concentrer ses efforts militaires sans se soucier d’une attaque sur son flanc est. Ce genre d’accords a facilité l’expansion des territoires contrôlés par le Troisième Reich, tout en rendant plus difficile toute forme de résistance coordonnée. Dans le même temps, l’Italie fasciste et le Japon militariste ont également constitué des alliances, formant l’Axe qui a donné un nouvel élan à leurs ambitions impérialistes.

D’autre part, les puissances occidentales, telles que la France et le Royaume-Uni, ont souvent répondu avec hésitation face à cette montée militaire. La politique d’apaisement, qui s’est traduite par des concessions faites à Hitler dans les années 1930, a renforcé la position de l’Allemagne tout en sapant la volonté de résister. Ce choix a mené à une fragmentation des efforts antifascistes et a permis au nazisme de prospérer, augmentant ainsi les dangers pour les populations vulnérables, notamment les Juifs, qui ont été victimes de politiques de discrimination et d’extermination systématiques.

En somme, les relations internationales ont eu un impact déterminant sur la montée de la guerre, traditionnellement caractérisée par des alliances complexes et des rivalités. L’interaction entre les grandes puissances a contribué à façonner non seulement la dynamique militaire mais également les politiques internes de chaque nation, entraînant de conséquences tragiques pour des millions de personnes, et surtout pour les Juifs en Europe.

Les récits personnels : Témoignages de survie

Les récits personnels d’individus ayant vécu les horreurs de la guerre sont essentiels pour comprendre la profondeur de la souffrance humaine. Dans le contexte de l’antisémitisme croissant pendant cette période tumultueuse, les témoignages de Juifs fournissent une perspective inestimable. Ces histoires de survie, de résistance et de lutte contre l’oppression nous permettent d’appréhender les enjeux humains derrière les décisions politiques. Un témoin, par exemple, raconte comment il a été forcé de fuir son foyer, laissant derrière lui tous ses souvenirs d’enfance. Son récit illustre non seulement la peur d’être persécuté, mais aussi la résilience inébranlable de ceux qui se battent pour conserver leur identité. Ces récits deviennent des témoins silencieux d’un passé douloureux, rappelant à chacun de nous l’importance de la mémoire collective.

Les histoires de résistance, quant à elles, sont particulièrement marquantes. Des individus se sont levés contre l’antisémitisme, parfois au risque de leur propre vie, pour protéger leurs compatriotes et garantir leur survie. Un autre témoin évoque comment une communauté a uni ses forces pour cacher des familles juives, se mettant ainsi en danger pour préserver la dignité humaine et combattre l’injustice. Ces témoignages révèlent la complexité des relations humaines en temps de crise, où la barbarie coexiste avec des actes de bravoure et de solidarité.

En partageant ces expériences poignantes, nous sommes en mesure d’appréhender la douleur associée à ces événements historiques. Chaque récit est une fenêtre ouverte sur le passé, nous permettant de ressentir l’humanité en nous, et souligne l’impact dévastateur de la guerre sur les individus. Ces voix, souvent oubliées dans les arcanes des discours politiques, rappellent que derrière les statistiques et les stratégies militaires se trouvent des êtres humains, marqués à jamais par leur vécu. Leur lutte pour survivre ainsi que leur capacité à se relever sont des témoignages puissants, nécessaires pour éclairer le chemin vers la compréhension et la réconciliation.

Conclusion : Réflexions sur les leçons à tirer

Les événements de 1933, marqués par des luttes politiques et des conflits d’influence, nous offrent une opportunité précieuse pour en tirer des leçons. Dans un monde où les tensions et les idéologies extrêmes se manifestent de manière répétée, il est essentiel de porter une attention particulière à notre histoire. En effet, une compréhension approfondie des erreurs passées peut nous aider à éviter de commettre les mêmes fautes à l’avenir.

Les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale témoignent des dangers d’un discours de haine alimenté par la peur et l’intolérance. Ces motivations ont conduit à des catastrophes humanitaires et à des conflits dévastateurs, offrant ainsi des exemples tangibles des conséquences tragiques qui découlent de l’absence de vigilance. Sur cette base, il est de notre devoir collectif de contrer ces discours tout en favorisant une culture de compréhension et de dialogue. En doutant de l’intégrité des informations, nous devons être capables de reconnaître les manipulations qui cherchent à diviser les sociétés en jouant sur les peurs des populations.

La lutte contre les idéologies extrêmes est une responsabilité partagée. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, chaque voix compte dans le combat contre la radicalisation et l’intolérance. Par conséquent, il est crucial d’encourager l’éducation, la sensibilisation et le dialogue interculturel afin de promouvoir des valeurs de respect et de dignité humaine. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons bâtir des sociétés plus résilientes et unies.

En réévaluant notre passé et en nous engageant plus activement dans les défis contemporains, nous augurons d’un avenir plus éclairé. Les leçons que nous tirons des événements de 1933 doivent donc nous inciter à demeurer vigilants et actifs dans la défense des droits de chacun, en veillant à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent pas.