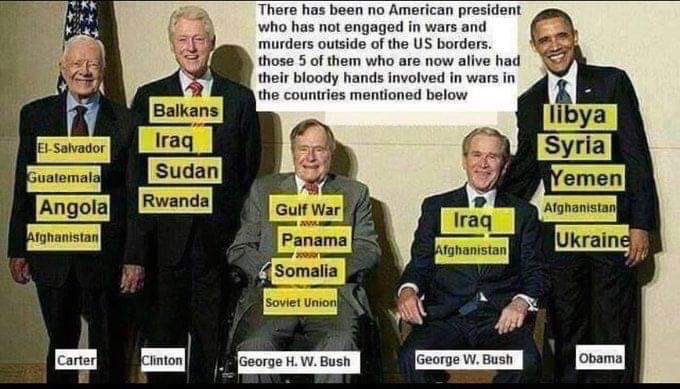

Bill Clinton Barack Obama et George W. Bush « criminels de guerre »

And all are Zionist Regime ‘club’ members. pic.twitter.com/Zi5TeXM0xx

— Andromeda11711 (@Andromeda11711) November 18, 2024

Two Images From Today pic.twitter.com/L4Dq3et1fG

— Khalissee (@Kahlissee) November 20, 2024

Makes you understand why the US sees nothing wrong with 1sr@el's ethnic cleansing of P♡|estine! pic.twitter.com/4EVcmlgtQg

— Rania (@umyaznemo) November 18, 2024

Fuck the United Snakes of Israel. pic.twitter.com/ZBCnUD0ytC

— Abdallah Al-Zaben (@abdulah_Alzaben) November 20, 2024

Et ils mériteraient : HIROSHIMA et NAGASAKI ; crime contre l'humanité, entre autre….. pic.twitter.com/GgXmHADsvG

— SYLV1 (@SYLV197660461) May 22, 2024

Where is the international condemnation? pic.twitter.com/EvstE3XAV2

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) November 20, 2024

They are the guilty party!

— Alien (@Alien327433) November 20, 2024

They can't condemn themselves!

Only BRICS can save us! pic.twitter.com/LOaogLM3ay

Introduction aux intervenants : Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama

Cette analyse se concentre sur trois présidents américains dont les décisions militaires ont marqué l’histoire contemporaine : Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Chacun d’eux a occupé la fonction suprême à des moments charnières tant sur le plan national qu’international, influençant le cours des événements avec des actions militaires significatives.

Bill Clinton, en fonction de 1993 à 2001, a dirigé les États-Unis pendant une période de prospérité économique, mais ses mandats ont également été marqués par des crises humanitaires et des conflits régionaux. Son administration a donné une importance particulière à l’intervention des États-Unis dans les Balkans, en particulier lors du conflit en Bosnie, où l’OTAN a mené des frappes aériennes pour mettre fin à la violence. Ce contexte a posé des questions cruciales concernant les droits de l’homme et la responsabilité de la communauté internationale envers les populations en détresse.

George W. Bush a pris ses fonctions après les attaques du 11 septembre 2001 et a façonné sa présidence autour de la lutte contre le terrorisme. L’invasion de l’Afghanistan en 2001, suivie par l’opération en Irak en 2003, a revêtu une importance stratégique et géopolitique majeure. Sa doctrine de la guerre préventive et son approche unilatéraliste ont suscité des débats intenses sur la légitimité des interventions militaires et les conséquences durables sur la stabilité mondiale.

Enfin, Barack Obama, président de 2009 à 2017, a hérité d’un héritage militaire complexe. Bien qu’il ait promis de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan, il a également renforcé l’utilisation des drones pour cibler les terroristes, principalement au Moyen-Orient. Les choix militaires d’Obama ont illustré la tension entre les principes humanitaires et la nécessité de la sécurité nationale dans un monde toujours plus polarisé.

Contexte historique des interventions américaines

Depuis la fin de la Guerre froide, la politique étrangère des États-Unis a connu une transformation significative, marquée par une série d’interventions militaires à travers le monde. L’effondrement du bloc soviétique a ouvert la voie à un nouvel ordre mondial, dans lequel les États-Unis sont apparus comme la seule superpuissance. Ce contexte a alimenté l’idée que les États-Unis avaient la responsabilité de promouvoir la démocratie et de garantir la stabilité internationale, souvent au moyen de l’usage de la force.

Les interventions américaines ont souvent été justifiées par des raisons humanitaires, économiques ou stratégiques. Par exemple, l’intervention en Somalie en 1992 a été motivée par une crise humanitaire majeure, alors que l’opération en Bosnie a été influencée par des préoccupations de stabilité régionale et de prévention du génocide. En 1999, les États-Unis ont également pris part à l’opération Allied Force au Kosovo, affirmant la nécessité d’arrêter les violations des droits de l’homme perpétrées par les forces serbes.

Le déclenchement des attentats du 11 septembre 2001 a radicalement changé la donne dans la politique étrangère américaine. La “guerre contre le terrorisme” a conduit à des interventions militaires en Afghanistan et en Irak, visant à combattre des groupes considérés comme des menaces directes à la sécurité nationale. Ces actions ont été fortement débattues, tant au sein du pays qu’à l’international, et ont soulevé des questions éthiques et juridiques concernant le droit d’ingérence et les conséquences à long terme de telles interventions.

À travers les décennies, ces opérations militaires ont souvent laissé des traces durables dans les pays affectés, et des discussions sur les motivations sous-jacentes des États-Unis se poursuivent. La perception de ces actions comme des efforts de “nation-building” ou d’impérialisme américain joue un rôle crucial dans l’évaluation des impacts globaux des engagements militaires à ce jour.

Les opérations militaires sous Bill Clinton

Bill Clinton, le 42e président des États-Unis, a dirigé son pays pendant une période marquée par plusieurs engagements militaires clés, qui ont souvent soulevé des débats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Parmi les opérations les plus notables figurent celles en Bosnie, au Kosovo et en Somalie. Chacune de ces interventions a été justifiée par l’administration Clinton comme une réponse nécessaire à des crises humanitaires ou à des menaces pour la sécurité.

La première intervention marquante a eu lieu en Somalie en 1992, lorsque les forces américaines ont été déployées dans le cadre d’une mission humanitaire pour atténuer la famine résultant de la guerre civile. Cette opération a débuté avec une intention pacifique, mais a rapidement dégénéré en un conflit violent, culminant avec les événements tragiques d’octobre 1993 à Mogadiscio, où plusieurs soldats américains ont été tués. Ce tournant a suscité des critiques concernant la stratégie militaire et la préparation des troupes américaines.

En Europe, les opérations au Kosovo en 1999 ont également marqué une étape significative dans la politique extérieure de Clinton. L’administration a justifié l’intervention de l’OTAN par la nécessité d’arrêter le nettoyage ethnique perpétré par les forces serbes contre les Albanais du Kosovo. Le bombardement ciblé a duré près de 78 jours sans approbation explicite du Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui a soulevé des questions sur la légitimité de l’action. L’issue, marquée par un retrait serbe et l’établissement d’une administration intérimaire de l’ONU, a néanmoins laissé des cicatrices durables sur la région.

En ce qui concerne la Bosnie, l’implication américaine a gagné en intensité à partir de 1995, avec les frappes aériennes menées par l’OTAN qui ont contribué à mettre fin à la guerre et à favoriser les négociations de paix, notamment les Accords de Dayton. Toutefois, ces interventions ont également engendré des pertes civiles et des critiques sur l’efficacité et l’approche des États-Unis face aux conflits ethnico-religieux.

En somme, les décisions militaires de Bill Clinton illustrent les tensions complexes entre intervention humanitaire et retombées militaires, rendant l’évaluation de ces opérations particulièrement délicate.

Les guerres sous George W. Bush

Les présidences de George W. Bush sont particulièrement marquées par des actions militaires significatives en réponse aux événements du 11 septembre 2001, adaptant ainsi la politique étrangère des États-Unis de manière drastique. L’invasion de l’Afghanistan en octobre 2001 a été justifiée par la nécessité de démanteler Al-Qaïda et de renverser le régime taliban, qui avait offert refuge aux terroristes. Cette opération a été initialement accueillie avec un large soutien national et international, mais au fil des années, sa durée et son intensité ont suscité d’importants débats.

Sur le long terme, la guerre en Afghanistan a vu une multiplication des opérations militaires, engendrant une perte de vie et des effets humanitaires dévastateurs. Les civils ont souvent été pris entre deux feux, souffrant des conséquences des frappes aériennes et des combats au sol. Selon les estimations, des milliers de civils ont perdu la vie, et des millions ont été déplacés, mettant en lumière les enjeux humanitaires des conflits prolongés.

Parallèlement, la guerre en Irak a débuté en mars 2003, sous le prétexte de la possession d’armes de destruction massive par le régime de Saddam Hussein. Cette invasion a été entourée de controverses, le manque de preuves tangibles des prétendues armes souvent citées. La réaction mondiale a été divisée, de nombreux pays dénonçant l’opération comme illégale, ce qui a exacerbé les tensions géopolitiques. La guerre en Irak a entraîné des conséquences à long terme pour la région, alimentant l’instabilité et l’émergence de groupes extrémistes.

En somme, les guerres menées sous George W. Bush représentent des chapitres sombres de l’histoire militaire américaine, marqués non seulement par des pertes militaires considérables, mais aussi par des tragédies humaines incommensurables. La mémoire de ces conflits perdure, influençant les perceptions de la sécurité internationale et les politiques militaires américaines actuelles.

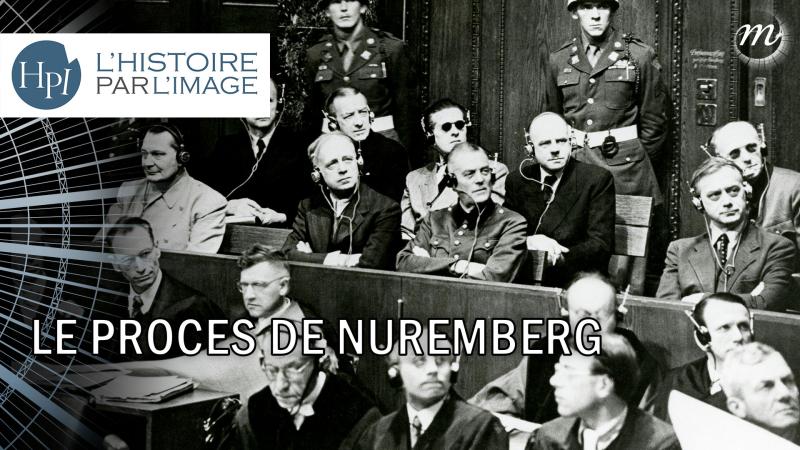

Les interventions de Barack Obama : continuité ou changement ?

La présidence de Barack Obama, qui a duré de 2009 à 2017, a été marquée par une série d’interventions militaires qui ont suscité un large éventail de réactions tant sur le plan national qu’international. La Libye est un exemple clé où l’administration Obama a adopté une stratégie de soutien à des forces rebelles dans leur lutte contre le régime de Mouammar Kadhafi. Cette intervention, qui s’est déroulée en 2011, a été réalisée sous l’égide d’une coalition internationale, avec un accent sur la protection des civils. Cet engagement a montré une rupture par rapport aux opérations militaires plus unilatérales de ses prédécesseurs, mais il a également illustré les limites de l’interventionnisme américain, débouchant sur une instabilité à long terme dans la région nord-africaine.

En Syrie, la situation était encore plus complexe. Bien qu’Obama ait initialement promis de ne pas impliquer les forces américaines dans un conflit prolongé, les atrocités commises par le régime de Bachar al-Assad ont conduit à une augmentation du soutien aux groupes rebelles. Cependant, Obama a hésité à engager des troupes au sol, favorisant plutôt des frappes aériennes ciblées, ce qui a reflété une continuité avec son approche prudente établie dans d’autres conflits. Ce choix de minimiser l’engagement militaire direct a été critiqué à la fois pour sa lenteur et pour le manque de résultats tangibles.

Concernant l’Afghanistan, Barack Obama a hérité d’une guerre qui avait déjà duré plus de sept ans. En 2009, il a annoncé une augmentation temporaire des troupes afin de stabiliser le pays et de lutter contre les insurgés talibans. Cette décision a marqué une continuité avec la stratégie de guerre contre le terrorisme lancée sous les précédents présidents, tout en cherchant à mettre en œuvre une politique de retrait progressif vers la fin de son mandat. Ainsi, bien que certaines des actions militaires d’Obama aient montré une inclination vers le multilatéralisme et une approche plus mesurée, d’autres éléments de sa politique ont témoigné des continuelles dynamiques d’intervention qui-persistent dans la politique étrangère américaine.

Le coût humain des interventions militaires

Les interventions militaires des présidents américains ont souvent laissé des traces indélébiles sur les sociétés touchées, se traduisant par un coût humain tragique. En examinant le cas des conflits en Irak et en Afghanistan, il est essentiel de considérer non seulement les pertes militaires, mais également les impacts dévastateurs sur la population civile. Les estimations de pertes civiles varient, mais des rapports indiquent qu’au cours de la guerre en Irak, plus de 200 000 civils ont perdu la vie. En Afghanistan, les pertes civils ont également été alarmantes, avec des chiffres dépassant les 30 000 au cours des deux dernières décennies.

Les conséquences de ces conflits vont au-delà des simples chiffres. Les témoignages de survivants illustrent la douleur et la souffrance engendrées par ces violences. Par exemple, de nombreux civils ont vu leurs maisons détruites, forçant des millions de personnes à fuir et à devenir des réfugiés. Cette crise migratoire a non seulement déstabilisé les régions touchées, mais a également eu des répercussions sur la sécurité internationale et les politiques d’immigration dans les pays tiers. Les enfants, souvent les plus vulnérables, ont perdu l’accès à l’éducation, laissant un parterre de générations sacrifiées sur l’autel des conflits militaires.

Les effets psychologiques de la guerre sont également significatifs. Des études montrent que des millions de personnes souffrent de troubles de stress post-traumatique, déformant non seulement leur propre avenir, mais aussi celui de leurs familles et communautés. Ainsi, le coût humain des interventions militaires américaines se matérialise non seulement par la perte tragique de vies, mais également par un bouleversement social durable. Les pertes de vies civiles rappellent une réalité persistante : la guerre ne laisse jamais les pays touchés indemnes et impose un poids croissant aux générations futures.

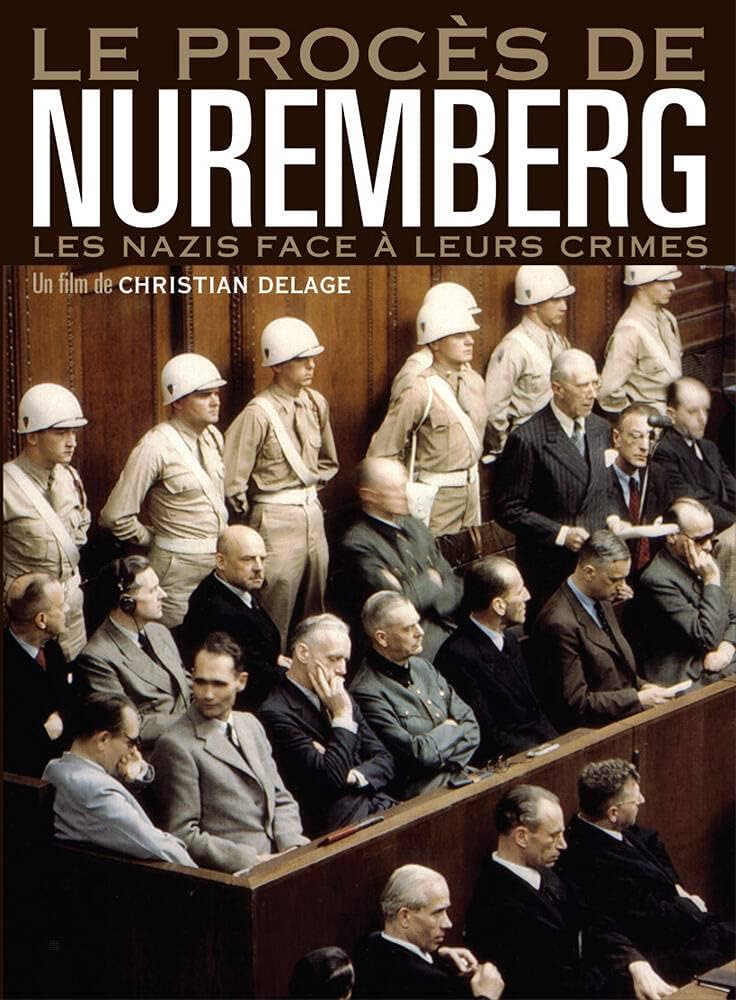

Les critiques et accusations de crimes de guerre

Les actions militaires entreprises par les présidents américains au cours de l’histoire ont souvent suscité des critiques soutenues, en particulier de la part d’organisations internationales, d’activistes et de juristes. Ces critiques se centrent souvent sur la question des crimes de guerre, une notion qui désigne des violations graves du droit humanitaire. Les présidents, dans leur quête d’affaires militaires, ont parfois été accusés de négliger ces normes fondamentales.

L’un des exemples les plus significatifs est l’intervention militaire en Irak en 2003. Des spécialistes en droit international ont fait valoir que cette guerre, justifiée par des allégations de possession d’armes de destruction massive, était basée sur de fausses informations. L’absence de mandat clair des Nations Unies pour justifier cette action a également été mise en question, contribuant à accuser l’administration de l’époque de mépris pour le droit international.

Par ailleurs, des organisations de défense des droits de l’homme comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté les conséquences dramatiques des actes militaires américains, notamment les pertes civiles et les tortures infligées à des détenus. Ce type de documentation a renforcé l’argument selon lequel les actions militaires américaines ont caractérisé des violations systématiques des droits humains. Les activistes et juristes mettent souvent en avant le principe de responsabilité, appelant à des mécanismes de comptes-rendus efficaces pour ceux qui sont impliqués dans des décisions militaires controversées.

En somme, les critiques concernant les actions militaires des présidents américains sont multiples et portent sur des violations qui, selon certains, s’apparentent à des crimes de guerre. Les réponses des institutions internationales et les répercussions sur les droits humains continuent de susciter un débat vigoureux, soulignant la complexité et les implications profondes des interventions militaires américaines sur la scène mondiale.

La perception internationale des Etats-Unis post-interventions

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les interventions militaires des États-Unis ont joué un rôle crucial dans la façon dont le monde perçoit ce pays. Chaque intervention, qu’elle soit justifiée par des motifs humanitaires, stratégiques ou politiques, a laissé des empreintes durables sur la réputation des États-Unis sur la scène mondiale. L’impact de ces actions ne se limite pas aux territoires concernés, mais s’étend largement aux relations internationales et à la perception générale de la puissance américaine.

Les opérations militaires, comme celles en Irak et en Afghanistan, ont suscité des débats intenses dans la communauté internationale. Les critiques mettent souvent en avant les conséquences humanitaires et économiques de ces interventions, qui exacerbent le sentiment anti-américain. Cette perception négative est alimentée par la manière dont les États-Unis gèrent la post-intervention, souvent marquée par l’instabilité, l’insécurité et une perception d’échec qui engendre la méfiance des nations envers les intentions américaines. Ainsi, des initiatives comme le bombardement de la Libye en 2011 ont eu pour effet de déstabiliser la région, remettant en question le rôle des États-Unis en tant que garant de la paix et de la sécurité mondiale.

En réponse, la réputation des États-Unis a évolué, oscillant entre l’image d’un promoteur des droits de l’homme et celle d’un acteur militaire interventionniste. Les relations diplomatiques avec certains pays, notamment en Europe et au Moyen-Orient, ont été profondément affectées par ces interventions. Les États-Unis commencent à être perçus comme une puissance dont les actions sont guidées par des intérêts propres plutôt que par des idéaux altruistes. Cette perception pourrait entraver la capacité américaine à former des alliances solides et à influencer positivement d’autres nations.

En conclusion, l’ensemble des actions militaires des présidents américains a non seulement façonné des pays éloignés, mais aussi redéfini la façon dont le monde considère les États-Unis, posant ainsi des questions cruciales sur le futur de leurs relations internationales.

Conclusion : Les leçons à tirer des interventions militaires

Les actions militaires entreprises par les présidents américains au cours de l’histoire ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage international. En examinant ces interventions, plusieurs points majeurs émergent, révélant à la fois les motivations et les conséquences de telles mesures. Les États-Unis, en cherchant à défendre leurs intérêts géopolitiques, ont souvent été témoins de résultats imprévus. Les conflits en Irak et en Afghanistan, par exemple, ont souligné non seulement les défis militaires posés, mais également les conséquences profondes sur la stabilité régionale et les droits civils.

Un aspect important à considérer est la dynamique changeante des relations internationales. Les interventions militaires ont parfois entraîné une intensification des hostilités localisées, à la fois pour les nations visées et pour le prestige des États-Unis sur la scène mondiale. De surcroît, les répercussions à long terme des actions militaires sur les populations civiles mettent en lumière la nécessité de considérer des approches alternatives. La diplomatie et l’engagement multilatéral sont des chemins que la nation pourrait explorer avec davantage de sérieux pour atténuer les tensions globales.

À l’avenir, il semble impératif de réévaluer la stratégie militaire américaine. Une réflexion approfondie sur la nécessité d’interventions militaires pourrait contribuer à éviter les erreurs du passé. Les droits humains et la stabilité mondiale devraient devenir des priorités dans la formulation des politiques étrangères. En réconcilier ces objectifs avec les actions militaires pourrait permettre non seulement d’améliorer les relations internationales, mais également de promouvoir une approche plus responsable et humaine face aux crises mondiales actuelles. Ainsi, les États-Unis pourraient aspirer à être perçus non seulement comme une puissance militaire, mais aussi comme un vecteur de paix et de justice à l’échelle mondiale.

https://www.bdsfrance.org/cpi-poursuivre-les-criminels-de-guerre-de-lapartheid-israelien/

Le Comité national palestinien BDS (BNC), la plus grande coalition de la société palestinienne, salue chaleureusement le procès intenté par les organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme à la Cour pénale internationale (CPI) appelant à l’émission de mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et le génocide. Les organisations sont représentées par Emmanuel Daoud, qui a intenté avec succès une action en justice auprès de la CPI contre des dirigeants russes pour crimes de guerre en Ukraine.

Comme le dit ce procès : « Il n’y a pas de place pour deux poids, deux mesures dans la justice internationale. » Au-delà de l’hypocrisie, la CPI est considérée dans les pays du Sud comme un outil des gouvernements occidentaux. Nous appelons à maximiser la pression internationale sur la CPI pour qu’elle remplisse son devoir de mettre fin de toute urgence au #GazaGenocide d’Israël. Tous les dirigeants israéliens, y compris le président Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la « Défense » Yoav Gallant, doivent être jugés pour leur rôle dans le génocide contre 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et assiégée.

L’ensemble du régime de colonisation et d’apartheid d’Israël, armé, financé et protégé de toute responsabilité internationale par les États-Unis et l’Europe, est soutenu par des États, des institutions et des entreprises complices qui doivent tous être tenus responsables.

Introduction au contexte juridique et historique

La Cour Pénale Internationale (CPI) a pour mission de poursuivre les individus responsables de crimes graves, tels que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Au cours des dernières décennies, elle a évolué en réponse à des conflits armés et à des violations des droits humains, rendant ses mécanismes de justice plus accessibles. La CPI a été établie par le Statut de Rome en 1998 et a commencé à fonctionner en 2002. Depuis lors, elle a été amenée à examiner des affaires provenant de divers contextes géopolitiques, marquant son rôle en tant qu’instrument crucial dans la lutte contre l’impunité.

Dans le cadre du procès contre les criminels de guerre de l’apartheid israélien, il est essentiel d’explorer les précédents juridiques qui ont façonné la CPI. Des affaires notables, telles que celles concernant le Darfour ou la Libye, ont ouvert la voie à des interprétations judiciaires sur les crimes de guerre. Le cadre légal pour définir et juger ce qui constitue un crime de guerre est devenu plus précis grâce à des tribunaux précédents, ce qui pourrait influencer le cas actuel. La définition de l’apartheid, en tant que crime contre l’humanité selon le droit international, est également essentielle. Ce contexte juridique trouve ses racines dans les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies et dans divers instruments juridiques internationaux qui condamnent ce type de pratique.

Les enjeux juridiques entourant l’apartheid israélien sont également complexes. Les accusations portent sur les politiques d’occupation et les actions militaires menées dans les territoires palestiniens. Cela soulève des questions cruciales concernant la compétence de la CPI pour instruire des affaires pouvant remonter à des décennies d’impunité et de violence. La reconnaissance par la CPI de ces enjeux pourrait avoir des répercussions significatives sur le statut légal des acteurs impliqués, ainsi que sur les relations internationales en général. A travers cette analyse, il devient possible de s’interroger sur l’impact potentiel de cette procédure sur la lutte contre l’impunité et la protection des droits humains dans la région.

Les acteurs du procès : organisations palestiniennes et avocats

Dans le cadre de la lutte contre l’impunité relative aux crimes de guerre commis pendant l’apartheid israélien, plusieurs acteurs clés jouent un rôle déterminant dans le procès engagé devant la Cour Pénale Internationale (CPI). Parmi eux, des organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme se sont distinguées par leur engagement et leur expertise dans la documentation des violations des droits humains. Ces organisations, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, travaillent sans relâche pour soutenir les victimes et faire entendre leurs voix sur la scène internationale.

Le rôle de ces entités est double : elles participent non seulement à la collecte de preuves concernant les crimes commis, mais elles sensibilisent également l’opinion publique et les institutions internationales sur la nécessité d’agir. Par ailleurs, elles collaborent avec des avocats spécialisés dans le droit international, apportant des connaissances pointues sur les procédures judiciaires et sur les spécificités des crimes de guerre. Ces avocats, parmi lesquels se distingue Emmanuel Daoud, ont une expérience significative à la CPI, où ils ont précédemment représenté des victimes dans des affaires de grande envergure, y compris celles concernant des dirigeants russes accusés de crimes contre l’humanité.

Emmanuel Daoud incarne l’expertise juridique nécessaire pour naviguer dans les complexités du droit pénal international. Son parcours lui a permis d’acquérir une solide compréhension des enjeux liés aux poursuites judiciaires contre des personnalités influentes, ce qui est crucial dans le cadre de la représentation des victimes palestiniennes. Sa capacité à articuler des arguments juridiques convaincants et à rassembler des preuves pertinentes est essentielle pour assurer que les victimes soient dûment reconnues et que justice soit rendue. Par conséquent, l’association des organisations palestiniennes et des avocats spécialisés comme Daoud est indispensable pour faire progresser cette cause et apporter un changement significatif dans la lutte contre l’impunité en matière de violations des droits humains.

Les crimes allégués : un aperçu des accusations

Le procès de la Cour pénale internationale (CPI) concernant les dirigeants israéliens s’articule autour de plusieurs accusations graves. Les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide font partie des allégations portées contre ces responsables. Ces accusations surviennent dans un contexte international où la communauté mondiale s’efforce de tenir les criminels de guerre responsables de leurs actes, indépendamment de leur position ou de leur nationalité.

Parmi les crimes de guerre allégués, on trouve des exemples de bombes utilisées contre des zones densément peuplées, entraînant la mort de civils, ainsi que des témoignages de démolitions d’habitations sans justification militaire. Les organisations de défense des droits humains, telles que Human Rights Watch et Amnesty International, ont documenté des événements spécifiques où des frappes aériennes israéliennes ont causé des pertes humaines majeures, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international. Ces rapports s’appuient sur des témoignages de victimes et des analyses d’experts pour démontrer l’illégalité de ces actions.

D’autre part, les accusations de crimes contre l’humanité réfèrent à des actes systématiques visant des groupes spécifiques, comme les Palestiniens, dans le cadre d’une politique d’éradication. Ces allégations incluent le déplacement forcé de populations, la torture de prisonniers, et d’autres mesures mettant en péril la vie et la dignité des individus. Les documents soumis à la CPI révèlent des patterns récurrents d’abus, renforçant l’idée que ces actes constituent non seulement des violations de droits, mais s’inscrivent également dans une stratégie plus vaste de répression.

En somme, les accusations portées contre les dirigeants israéliens s’appuient sur des éléments tangibles et des rapports d’organisations qui militent pour la justice. L’examen rigoureux de ces allégations par la CPI bénéficiera des témoignages et de la documentation accumulée au fil des ans, apportant ainsi une profondeur critique à ces incidents tragiques.

Réactions internationales : soutien et critiques

Le procès de la Cour Pénale Internationale (CPI) contre les criminels de guerre de l’apartheid israélien a suscité une variété de réactions au sein de la communauté internationale. De nombreux pays du Sud, notamment ceux de l’Afrique et d’Amérique Latine, ont exprimé leur soutien à cette démarche judiciaire. Pour ces nations, l’action de la CPI est perçue comme un pas important vers la justice et la responsabilité en ce qui concerne les violations des droits humains. Des dirigeants politiques et des organisations non gouvernementales dans ces régions ont fait valoir que ce procès représente une opportunité de tenir les coupables de crimes de guerre responsables, renforçant ainsi la lutte contre l’impunité.

En revanche, certains gouvernements occidentaux ont adopté une posture critique à l’égard de ce développement. Ces critiques, souvent soutenues par des intérêts politiques et stratégiques, avancent que le procès pourrait être perçu comme une instrumentalisation de la justice. Ils affirment que ce processus pourrait exacerber des tensions géopolitiques plutôt que de contribuer à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien. Par exemple, des pays comme les États-Unis et certaines puissances européennes ont exprimé des réserves, évoquant la nécessité d’un dialogue constructif plutôt que de poursuites judiciaires.

De plus, des organisations internationales, telles que les Nations Unies, ont pris position dans ce débat complexe. Bien que plusieurs agences de l’ONU aient souligné l’importance de la justice pour les victimes, elles appellent également à la prudence afin d’éviter des conséquences négatives sur la paix et la stabilité dans la région. Des ONG, quant à elles, en appelent à utiliser ce procès comme un moyen de sensibiliser l’opinion publique sur les réalités du terrain, soulignant l’importance de garantir que la justice soit accessible et équitable.

La CPI : ses défis et son rôle dans la justice internationale

La Cour pénale internationale (CPI) joue un rôle essentiel dans la promotion de la justice internationale en poursuivant les individus responsables des crimes les plus graves, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Cependant, sa réputation et son efficacité sont souvent mises à l’épreuve en raison de divers défis auxquels elle fait face. L’une des critiques majeures formulées à l’égard de la CPI concerne la perception d’inégalités dans ses décisions et ses enquêtes. Certains pays accusent la Cour de partialité, se concentrant principalement sur des accusations contre des leaders africains, alors que d’autres situations de conflits armés, notamment au sein des puissances occidentales, semblent moins surveillées.

Cette perception d’une CPI biaisée nuit à sa crédibilité sur la scène internationale, entravant sa capacité à opérer en toute autonomie et à être vue comme un acteur impartial dans la lutte contre l’impunité. En outre, les États non membres, tels que les États-Unis, ont souvent refusé de coopérer avec la Cour, créant ainsi des obstacles à l’exercice de ses fonctions. Ce manque de coopération international soulève des questions quant à l’équité et à l’universalité de la justice que la CPI aspire à promouvoir.

Face à ces défis, plusieurs réformes ont été proposées pour améliorer le fonctionnement de la CPI et sa perception au sein de la communauté internationale. Parmi ces réformes, l’idée d’une coopération accrue entre les États signataires et la CPI, ainsi que la promotion d’une plus grande transparence dans ses procédures, peut renforcer la confiance du public envers ses missions. De plus, un effort pour élargir la portée de ses enquêtes aux violations des droits humains commises dans des paysages géopolitiques variés serait bénéfique pour sa réputation. En gérant ces défis, la CPI peut s’efforcer de remplir pleinement sa mission de justice et d’équité à l’échelle mondiale.

L’hypocrisie des double standards en matière de justice

Dans le contexte de la justice internationale, l’hypocrisie des double standards demeure un sujet de préoccupation majeur. Ce phénomène se manifeste lorsque des critères différents sont appliqués à des situations comparables, particulièrement dans les affaires de crimes de guerre. Par exemple, les accusations portées contre des dirigeants de certains pays sont souvent traitées avec une rigueur soutenue, tandis que d’autres semblent bénéficier d’une certaine impunité. Au cœur de cette problématique se trouvent les conflits au Moyen-Orient, où la question de la responsabilité pour des crimes de guerre revient fréquemment à la surface.

Les critiques de la justice internationale font valoir que les enquêtes et les poursuites sont souvent influencées par des considérations politiques et diplomatiques. Dans le cas du procès de la Cour pénale internationale (CPI) contre les criminels de guerre de l’apartheid israélien, beaucoup soulignent que des crimes similaires, commis par d’autres acteurs sur la scène mondiale, n’ont pas bénéficié du même niveau d’attention. Cette disparité soulève des doutes quant à l’impartialité de la justice internationale. Les défenseurs des droits humains affirment que pour la CPI, le traitement équitable des affaires de crimes de guerre ne devrait pas varier en fonction des intérêts géopolitiques.

Un autre aspect de cette hypocrisie réside dans l’application sélective des normes internationales. Lorsqu’un acteur d’un pays puissant est impliqué, les répercussions semblent minimisées, tandis que les acteurs de pays moins influents subissent des conséquences sévères. Cette inégalité dans l’application de la loi contribue à créer un climat de méfiance parmi les pays qui cherchent à promouvoir la justice. Il est primordial de reconnaître que seule une approche cohérente et impartiale vis-à-vis des accusations de crimes de guerre peut restaurer la confiance dans le système judiciaire international.

Mobilisation internationale : comment soutenir le procès

Le procès de la Cour pénale internationale (CPI) contre les criminels de guerre de l’apartheid israélien revêt une importance cruciale pour la justice internationale et les droits humains. Pour soutenir cette démarche, la communauté internationale, les organisations non gouvernementales (ONG) et les citoyens peuvent jouer un rôle essentiel en mobilisant des ressources, en sensibilisant l’opinion publique et en faisant pression sur les acteurs politiques.

Premièrement, les campagnes de sensibilisation sont indispensables. Elles peuvent se manifester sous diverses formes, telles que des articles, des vidéos ou des documentaires qui informent le grand public sur les implications du procès, ainsi que sur les événements tragiques vécus par les Palestiniens. Une prise de conscience collective peut inciter davantage de personnes à s’engager dans cette cause. Ainsi, la diffusion de ces informations sur les réseaux sociaux peut grandement aider à toucher un public plus large et à créer une dynamique de soutien populaire.

Deuxièmement, le plaidoyer est une autre méthode clé pour soutenir le procès. Les ONG, en collaboration avec des groupes de défense des droits humains, peuvent organiser des campagnes appelant à des actions concrètes de la part des gouvernements. Cela pourrait inclure des pétitions demandant des sanctions contre les responsables israéliens identifiés par la CPI, ou des appels à ce que les États soutiennent activement les enquêtes menées par la Cour. La coordination de ces efforts à l’échelle internationale peut maximiser l’impact et créer une pression significative sur la CPI pour qu’elle agisse de manière impartiale et efficace.

Enfin, les citoyens eux-mêmes peuvent participer à des manifestations ou des événements qui favorisent le respect des droits des Palestiniens. En unissant leurs voix et leurs efforts, ils contribuent à un mouvement global pour la justice qui transcende les frontières et les clivages nationaux. Chaque action compte et peut contribuer à faire progresser la lutte contre l’impunité et à promouvoir un système de justice plus équitable au niveau mondial.

Perspectives d’avenir : quelles conséquences potentielles ?

Le procès de la Cour pénale internationale (CPI) visant les criminels de guerre associés à l’apartheid israélien constitue un moment charnière potentiellement déterminant pour les relations internationales et le paysage du conflit israélo-palestinien. En effet, l’issue de ce procès pourrait engendrer des conséquences significatives sur plusieurs niveaux. Tout d’abord, si la CPI devait rendre un verdict condamnant les actions des responsables israéliens, cela pourrait créer un précédent juridique et moral. Cela substantiera les arguments en faveur de la justice internationale et inciter d’autres juridictions nationales à poursuivre des enquêtes similaires concernant les crimes de guerre dans des contextes semblables.

De plus, cette situation pourrait bouleverser les dynamiques au sein des organisations internationales telles que l’ONU. La condamnation des crimes de guerre pourrait également encourager une pression accrue sur les États membres pour qu’ils respectent et appliquent les résolutions internationales. Par conséquent, la position d’Israël sur la scène diplomatique pourrait se voir encore plus remise en question, ouvrant la voie à des discussions plus sérieuses concernant les droits des Palestiniens et la nécessité d’une solution pacifique au conflit.

Cependant, il est également important d’envisager des scénarios opposés. Un acquittement ou une réponse internationale minimaliste pourrait conforter l’impunité et aggraver les tensions existantes entre Israël et la Palestine. Cela pourrait non seulement démoraliser les Palestiniens, mais aussi nuire aux efforts internationaux visant à instaurer un dialogue constructif entre les parties. En conséquence, l’impact du procès sur les relations internationales et la résolution du conflit palestinien dépendra largement des circonstances entourant le verdict et des réactions qu’il suscitera parmi les États, les organisations, et les populations civiles concernées.

Conclusion

Birds are Khamas. pic.twitter.com/vdFE4W3Mq8

— Nadira Ali🇵🇸 (@Nadira_ali12) November 16, 2024

The Israeli army kills Israeli civilians in October 7 pic.twitter.com/d5xp3kEsQf

— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) March 21, 2024

Two Images From Today pic.twitter.com/L4Dq3et1fG

— Khalissee (@Kahlissee) November 20, 2024

Le procès de la Cour pénale internationale (CPI) contre les criminels de guerre de l’apartheid israélien représente une étape cruciale dans la lutte contre l’impunité. Ce processus judiciaire ne se limite pas simplement à tenir des individus responsables de leurs actes, mais il incarne également un espoir pour les victimes présumées de ces atrocités. En poursuivant ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité, la CPI aide à reconnaître la souffrance des victimes, ce qui est fondamental à la fois pour leur guérison personnelle et pour le rétablissement d’une dignité humaine. La quête de justice ne doit pas être perçue uniquement comme une démarche punitive, mais aussi comme un moyen d’affirmer les droits des victimes.

En outre, l’importance de ce procès transcende les frontières individuelles des affaires portées devant la cour. Elle contribue largement à l’avancement de la justice internationale. En établissant des précédents et en renforçant les normes légales, la CPI joue un rôle essentiel dans l’élaboration d’un cadre qui peut potentiellement dissuader de futurs crimes. Une justice efficace est souvent un facteur clé dans la prévention des conflits. En instaurant des mécanismes responsabilisant les agresseurs, ce type de procès peut dissuader les actes de violence à grande échelle.

Enfin, la recherche de justice est indissociable de la paix durable et de la réconciliation. Les sociétés qui sont capables de traiter et de reconnaître leurs blessures historiques ont de meilleures chances de construire un avenir pacifique. Les victimes méritent d’être entendues et d’avoir recours à des voies légales pour obtenir réparation, contribuant ainsi à un dialogue constructif autour des injustices subies. En somme, le procès en cours à la CPI est une occasion fondamentale d’aborder les vérités difficiles et de travailler ensemble vers un avenir meilleur pour toutes les parties impliquées.