Israël est devenu une entité non viable, ses villes paralysées et transformées en villes fantômes, tandis que ses colons attendent avec impatience le moment de s’enfuir. Une fois l’espace aérien ouvert et l’illusion d’une patrie nationale effondrée avec la vague attendue de fuites massives, la fragilité du projet sioniste s’incarnera au moment de vérité.

L’Iran a effectué ce vendredi une deuxième riposte à l’agression israélienne contre le pays, dans le cadre de son opération « Promesse tenue 3 ».

Dans l’après-midi, une salve de 20 à 25 missiles a ciblé plusieurs régions, du nord au sud, en passant par le centre. Les sirènes d’alerte antiaérienne ont aussitôt retenti.

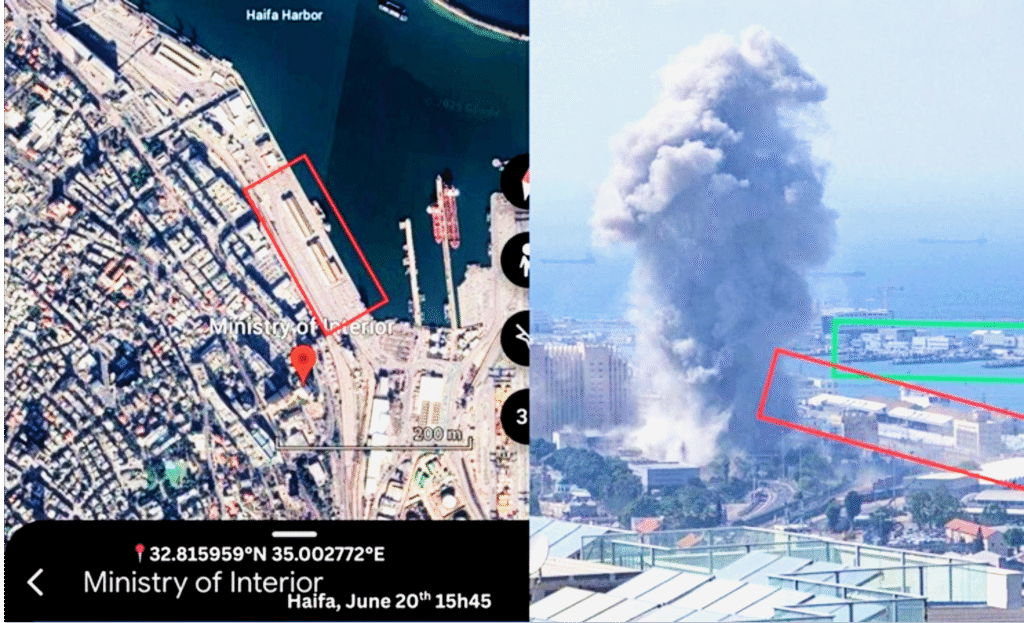

Selon des sources israéliennes, les missiles ont atterri à six endroits différents, notamment la ville de Beersheba, directement touchée par trois missiles et Haïfa qui a été la cible de plusieurs missiles, faisant des 17 blessés, dont deux graves. Des impacts ont été signalés dans plusieurs régions, indiquent ces médias sans précision.

Iran launched cluster warhead missiles at Israel the same brutal weapons Israel used on Gaza. Now they’re tasting their own medicinepic.twitter.com/4dMsizBlhx

— Tehran Defense News (@IranianIRGC) June 20, 2025

— Zady Wardynski (@WardynskiZ65491) June 20, 2025

Le maire de Haïfa a déclaré: « Les Iraniens ont frappé deux points stratégiques » de la ville. Sans préciser lesquelles.

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que des inquiétudes avaient été exprimées concernant la fuite de matières dangereuses suite à cette vague de bombardements iraniens. Sans expliquer les raisons.

L’enquête de l’ONU a confirmé que la destruction délibérée des hôpitaux de Gaza par Israël « était une mesure visant à prévenir le traitement des blessés, à éliminer les malades chroniques et à déplacer de force et à prévenir les naissances parmi les Palestiniens à Gaza, ce qui constitue un acte de génocide. “

Hôpital arabe Al-Ahli

Siège de l’hôpital Al-Shifa

Hôpital indonésien

Hôpital Al Qods

Hôpital Al-Amal

Hôpital de l’amitié turc-palestinien

Hôpital de campagne jordanien

Le gouvernement israélien impose un black-out sur les informations qui concernent les sites sensibles touchés par les missiles iraniens.

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ont annoncé ce matin une nouvelle décision gouvernementale imposant des restrictions strictes aux médias internationaux opérant en Israël en temps de guerre.

Selon cette décision, toute équipe de médias étrangers souhaitant diffuser depuis des zones de combat ou des sites d’atterrissage de roquettes doit obtenir l’autorisation écrite préalable du censeur militaire, concernant tant la diffusion elle-même que le lieu de diffusion.

Le géant du transport maritime Maersk a décidé de ne plus desservir dans le port de Haïfa en raison de missiles iraniens, ont rapporté des médias israéliens.

17e vague

Le porte-parole de l’opération du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que « la dix-septième vague comprenait un bombardement combiné des missiles à longue portée et très lourds en plus de drones d’attaque et de drones suicides. »

Il a ajouté qu’elle a visé « des sites militaires, des industries militaires et des centres de commandement appartenant à l’entité sioniste, des entreprises soutenant les opérations militaires de l’entité et les bases aériennes Nevatim et Hatzerim ».

Au matin, l’Iran avait lancé une salve qui a visé le parc Gav Yam Negev à Beersheba, situé à côté d’un complexe militaire et de renseignement israélien à Beersheba au sud. Cette zone comprend l’unité de communication informatique, la ville des communications et du renseignement de Tsahal et des succursales d’entreprises telles que Rafael Aerospace Industries et Elbit Systems, spécialisées dans la recherche, le développement et la production d’industries militaires.

Le secrétaire du Cabinet Yossi Fuchs a indiqué que 520 missiles sol-sol ont été tirés sur Israël jusqu’à présent, au 8eme jour.

Le 13 juin, l’entité sioniste a lancé une attaque de grande envergure contre l’Iran, bombardant des sites militaires, nucléaires et civils, et tuant des chefs militaires de l’armée et du CGRI, ainsi que des scientifiques nucléaires.

Israel 🇮🇷 pic.twitter.com/yxTF9Ycb9n

— Sahar Emami (@iamSaharEmami) June 20, 2025

— CYRPTOLOG (@HashVhH) June 20, 2025

Le chef de l’armée demande aux Israéliens de se préparer à une guerre ‘prolongée’ en Iran

Le chef militaire israélien Eyal Zamir a déclaré vendredi que son pays devrait être ‘prêt pour une campagne prolongée’ contre l’Iran, alors que les ennemis de longue date échangeaient le feu pour le huitième jour.Nous nous sommes lancés dans la campagne la plus complexe de notre histoire pour éliminer une menace d’une telle ampleur, contre un tel ennemi. Nous devons être prêts pour une campagne prolongée, a déclaré Zamir dans une déclaration vidéo aux Israéliens, ajoutant que la campagne n’était pas terminée. Bien que nous ayons réalisé des réalisations significatives, des jours difficiles nous attendent

Introduction

La centrale nucléaire de Bushehr, située en Iran, est au cœur des préoccupations géopolitiques croissantes au Moyen-Orient. Dans une région déjà marquée par des tensions persistantes, la question du programme nucléaire iranien suscite un débat intense non seulement parmi les puissances mondiales, mais également entre les nations voisines. Le contexte régional, caractérisé par des rivalités historiques et des conflits contemporains, rend cette situation d’autant plus volatile.

Israël et l’Iran représentent des acteurs majeurs dans cette dynamique. La méfiance d’Israël envers les intentions nucléaires de l’Iran s’est intensifiée ces dernières années, en partie en raison des craintes que le régime iranien ne cherche à développer des capacités militaires. Pour Israël, la centrale nucléaire de Bushehr symbolise une menace potentielle qui pourrait altérer l’équilibre militaire dans la région. Les inquiétudes israéliennes sont partagées par d’autres nations du Golfe, qui craignent également que les ambitions nucléaires de l’Iran ne déclenchent une course à l’armement parmi les États arabes voisins.

Les pays tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) observent attentivement le développement de la centrale. Leurs préoccupations vont au-delà de la simple question nucléaire ; elles englobent des enjeux de sécurité régionale, d’intégrité territoriale, et la stabilité politique. La décision d’Israël ou d’autres acteurs de porter atteinte à la centrale pourrait avoir des répercussions majeures sur la sécurité et la stabilité de la région entière, provoquant une escalade des tensions qui pourrait embraser le Moyen-Orient.

Il est impératif d’examiner ces dynamiques dans le cadre d’un arsenal de menaces qui plane sur la sécurité régionale, tout en prenant en considération les implications d’une attaque contre la centrale de Bushehr et les conséquences potentielles pour l’ensemble du Moyen-Orient.

La centrale nucléaire de Bushehr : un enjeu stratégique

La centrale nucléaire de Bushehr, située sur la côte sud de l’Iran, représente un tournant historique en tant que premier réacteur nucléaire civil du Moyen-Orient. Inaugurée en 2011 après des années de construction et de développement, ce site n’est pas seulement un symbole des ambitions nucléaires de l’Iran, mais il incarne également un élément clé des préoccupations stratégiques des pays voisins. La centrale est conçue pour produire de l’électricité, mais elle abrite également des matières nucléaires qui soulèvent des inquiétudes quant à leur potentiel militaire.

Sa construction a suscité des réactions variées parmi les pays du Golfe Persique et au-delà. De nombreux voisins de l’Iran, en particulier les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), craignent que la centrale ne devienne une menace pour leur sécurité nationale. La proximité géographique et les tensions historiques exacerbent ces appréhensions. En effet, la perception de la centrale nucléaire de Bushehr transcende son objectif initial de production d’énergie, engendrant des doutes quant à la transparence du programme nucléaire iranien. La possibilité que l’Iran développe des capacités militaires à partir de cette technologie inquiète particulièrement les pays comme l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Les implications d’une éventuelle destruction de la centrale seraient catastrophiques non seulement pour l’Iran, mais aussi pour la région entière. Une telle action pourrait entraîner des retombées radioactives massives et avoir des conséquences environnementales durables. La communauté internationale a donc un rôle crucial à jouer dans la gestion de la situation, afin de garantir que la centrale nucléaire de Bushehr soit surveillée efficacement pour éviter tout usage détourné. Cette dynamique soulève des questions essentielles sur la sécurité régionale et la gestion des matières nucléaires au Moyen-Orient, augmentant ainsi les tensions existantes dans un environnement déjà fragile.

Le rôle de l’AIEA et les avertissements de Rafael Grossi

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) joue un rôle primordial dans la surveillance de la sûreté nucléaire, notamment dans des régions sensibles comme le Moyen-Orient. Dans le contexte de la centrale nucléaire de Bushehr en Iran, l’AIEA est responsable de veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées et que le matériel nucléaire ne soit pas détourné à des fins non pacifiques. Cette mission est d’une importance cruciale compte tenu des préoccupations croissantes parmi les pays voisins, qui redoutent les conséquences potentielles d’un incident nucléaire.

Rafael Grossi, le directeur général de l’AIEA, a récemment exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de la centrale de Bushehr, avertissant que la situation actuelle pourrait mener à une catastrophe nucléaire si des mesures adéquates ne sont pas mises en place. Lors de ses déclarations, Grossi a souligné la nécessité d’une vigilance accrue et d’une coopération internationale pour minimiser les risques associés à cette installation. La retombée d’un incident nucléaire ne se limiterait pas aux frontières de l’Iran, mais aurait des répercussions sur l’ensemble de la région du Moyen-Orient, ajoutant à l’angoisse des pays voisins.

Il est essentiel que les activités de l’AIEA soient soutenues par une volonté politique de la part des nations concernées pour garantir la transparence et la conformité avec les accords internationaux. Le rôle de l’agence dans la supervision des opérations nucléaires et dans la fourniture d’expertise technique est indispensable à la préservation de la paix et de la sécurité dans cette zone stratégiquement et géopolitiquement importante. En résumé, le travail de l’AIEA et les mises en garde de Rafael Grossi constituent un appel à l’action pour que tous les acteurs concernés agissent de manière proactive face à ces défis critiques.

Les conséquences potentielles d’une frappe israélienne sur la centrale de Bushehr

La centrale nucléaire de Bushehr, en Iran, représente un enjeu stratégique majeur dans la région du Moyen-Orient. En cas de frappe israélienne sur cette installation, les conséquences pourraient être vastes et profondément ressenties à la fois localement et mondialement. Les répercussions environnementales seraient alarmantes, notamment en ce qui concerne les risques de contamination radioactive. Une attaque pourrait, par exemple, entraîner la libération de matières radioactives dans l’atmosphère et l’eau, affectant ainsi la santé des populations environnantes et ne respectant aucune frontière. Les retombées radioactives pourraient se propager bien au-delà des limites géographiques de l’Iran, touchant plusieurs pays voisins.

Un autre aspect à prendre en compte est l’impact sur l’infrastructure régionale et la stabilité géopolitique. Une intervention militaire de cette nature pourrait provoquer des représailles de la part de l’Iran, entraînant une escalade du conflit qui mettrait en péril la sécurité de millions de personnes dans la région. La peur d’une catastrophe nucléaire pourrait également exacerber les tensions existantes entre les pays du Golfe et des acteurs internationaux, modifiant ainsi les alliances stratégiques et les relations diplomatiques.

Au niveau mondial, les impacts d’une telle action seraient également significatifs. Les marchés pourraient réagir négativement, se traduisant par une hausse des prix du pétrole et une instabilité économique mondiale. Les organisations internationales, telles que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), seraient probablement poussées à intensifier leurs efforts pour surveiller la situation, ce qui impliquerait une réévaluation des accords sur la non-prolifération nucléaire. Par conséquent, une frappe israélienne sur la centrale de Bushehr ne pourrait pas être simplement perçue comme une problématique régionale; elle aurait des répercussions mondiales importantes.

La réponse israélienne aux menaces

Face aux inquiétudes croissantes concernant la centrale nucléaire de Bushehr en Iran, le gouvernement israélien a intensifié ses démarches pour contrer ce qu’il considère comme une menace existentielle. Depuis plusieurs années, Israël surveille les activités nucléaires iraniennes, les percevant comme une potentielle source de danger non seulement pour sa propre sécurité, mais également pour la stabilité de la région. En réponse, Israël a constamment formulé des avertissements, insistant sur le fait que l’Iran ne doit jamais acquérir de capacités nucléaires militaires.

Récemment, des mesures controversées concernant la couverture médiatique de la situation ont été mises en œuvre. Le ministre israélien des communications a annoncé une série de restrictions sur les médias étrangers, incluant des embargos sur la transmission d’informations relatives aux opérations militaires israéliennes contre des cibles en Iran. Cette politique vise à contenir la narration autour de la menace iranienne, et à éviter que des informations stratégiques ne tombent entre de mauvaises mains. Les critiques, toutefois, s’inquiètent que ces restrictions sur les médias pourraient entraver la transparence et mener à une perception biaisée de la situation parmi le public israélien.

De plus, le ministre de la sécurité nationale a fait écho à ces préoccupations de sécurité, appelant à une vigilance accrue face à l’extension de l’influence iranienne dans la région. En parallèle, Israël a renforcé ses alliances avec d’autres nations, notamment celles qui partagent des préoccupations similaires concernant le programme nucléaire de Téhéran. Ces alliances ont parfois pris la forme d’exercices militaires conjoints, signifiant ainsi la volonté d’Israël de réagir fermement en cas d’agression directe. Le climat de tension qui en résulte illustre la fine ligne que le gouvernement israélien tente de marcher entre la diplomatie proactive et une préparation militaire renforcée face aux incertitudes géopolitiques persistantes.

Les routes maritimes et le transport maritime face à la menace

Les tensions militaires croissantes dans la région du Moyen-Orient, aggravées par l’activité de la centrale nucléaire de Bushehr en Iran, ont suscité des inquiétudes considérables concernant la sécurité des voies maritimes et du transport maritime. Le port de Haïfa, en Israël, a récemment été le centre d’une décision majeure qui illustre ces préoccupations. Maersk, l’un des plus grands géants du transport maritime mondial, a pris la décision stratégique de suspendre ses opérations au port de Haïfa. Cette mesure, bien que justifiée par des raisons de sécurité, entraîne des implications économiques et stratégiques significatives pour la région.

Le transport maritime est d’une importance capitale pour le commerce international et la stabilité économique dans le Moyen-Orient. Le port de Haïfa, qui joue un rôle clé dans la connectivité maritime de cette région, est affecté par cette décision. En raison des inquiétudes relatives aux menaces militaires potentielles, de nombreux acteurs du transport maritime envisagent de réorienter leurs itinéraires, ce qui pourrait conduire à des hausses de coûts et des retards dans les livraisons. La suspension des opérations par Maersk souligne l’impact direct des tensions militaires sur le commerce, exacerbant les chaînes d’approvisionnement déjà vulnérables.

À plus long terme, le transport maritime fait face à une incertitude croissante. Les routes maritimes stratégiques, essentielles pour la circulation des marchandises et les échanges régionaux, pourraient devenir de plus en plus risquées. Cette situation force les entreprises à reconsidérer leurs options logistiques, comme diversifier leurs portefeuilles d’approvisionnement et explorer de nouveaux ports. En conséquence, les ramifications économiques se propagent au-delà du port de Haïfa, compromettant la stabilité d’une région déjà turbulente.

Les préoccupations des pays voisins

La centrale nucléaire de Bushehr en Iran suscite des inquiétudes croissantes parmi les pays voisins, notamment en raison des tensions politiques et militaires qui caractérisent la région. Les États voisins, tels que l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l’Irak, expriment des préoccupations légitimes quant à la sécurité de leurs territoires face à une éventuelle prolifération nucléaire. La crainte que l’Iran puisse utiliser son programme nucléaire non seulement à des fins énergétiques mais aussi militaires a amené ces pays à examiner de près les implications d’une telle installation à proximité de leurs frontières.

Les dirigeants de ces nations ont appelé à des discussions diplomatiques pour établir des protocoles de sécurité régionaux qui assureraient la transparence et la responsabilité. Ces initiatives visent à prévenir l’escalade d’un conflit dans une région déjà marquée par des tensions interétatiques et des rivalités sectaires. Le manque de confiance entre ces pays et l’Iran rend la situation plus complexe, chaque acteur plaidant pour des mesures qui garantiront la stabilité et la sécurité.

En raison de ces inquiétudes, des réunions de haut niveau se sont tenues entre les représentants des différents États du Golfe, permettant d’aborder les implications régionales du programme nucléaire iranien. Par ailleurs, certains pays ont évoqué la nécessité d’une coopération internationale pour surveiller le programme nucléaire et instaurer une communication continue entre les nations. Les efforts diplomatiques incluent également la sollicitation de la communauté internationale, notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour assurer une surveillance accrue et évaluer la conformité de l’Iran avec les accords internationaux sur la non-prolifération nucléaire.

La complexité de la dynamique géopolitique dans cette partie du monde souligne l’importance de la communication ouverte et de la coopération pour éviter une escalade de la situation actuelle. En l’absence de stratégies consolidées, les tensions pourraient évoluer vers des conséquences indésirables, rendant ainsi nécessaire un dialogue constructif entre l’Iran et ses voisins.

Évaluations des risques et préparation à une éventuelle crise

Dans le contexte des préoccupations sécuritaires croissantes liées à la centrale nucléaire de Bushehr, les pays du Moyen-Orient ont intensifié leurs efforts pour évaluer les risques posés par les installations nucléaires en Iran. Cette tâche d’évaluation nécessite une analyse rigoureuse des potentiels dangers, notamment en ce qui concerne la gestion des matières radioactives, la sécurité des installations contre les menaces externes, et les impacts environnementaux potentiels en cas d’accident. Les pays voisins, tout en analysant les implications spécifiques pour leur propre sécurité nationale, s’inquiètent également des effets transfrontaliers possibles d’un incident nucléaire.

Face à ces dangers, les États du Moyen-Orient mettent en œuvre diverses stratégies de préparation pour atténuer les risques associés à une éventuelle crise nucléaire. Parmi les mesures adoptées, on trouve le renforcement des capacités de réponse aux urgences, des enquêtes de santé publique, ainsi que des simulations de crise et des exercices d’évacuation. Cela implique souvent une coopération étroite entre les agences gouvernementales locales et les organisations internationales, soulignant l’importance d’une approche collaborative pour gérer les scénarios d’urgence.

En outre, des initiatives de coopération régionale en matière de sécurité ont été mises en place pour favoriser un dialogue constructif autour des préoccupations nucléaires. Des forums multilatéraux incluent des discussions sur les normes de sécurité nucléaires et sur la possibilité d’établir des mécanismes de surveillance communs pour garantir la transparence dans les activités nucléaires de la région. Ces efforts visent non seulement à alléger les tensions, mais également à construire une architecture de sécurité régionale robuste, capable d’atténuer les risques liés à la prolifération nucléaire. Un tel dispositif de sécurité collective est crucial pour apaiser les inquiétudes associées à la centrale nucléaire de Bushehr et à ses répercussions potentielles sur la stabilité régionale.

Conclusion et perspectives futures

Les inquiétudes croissantes des pays du Moyen-Orient face à la centrale nucléaire de Bushehr en Iran soulèvent des questions cruciales concernant l’avenir des relations israélo-iraniennes et la stabilité régionale. Alors que l’Iran continue de développer ses capacités nucléaires, les États voisins, en particulier Israël et les monarchies du Golfe, se sentent de plus en plus menacés. Cette situation impose des défis complexes à la diplomatie régionale et internationale, ce qui nécessite une attention renouvelée pour désamorcer les tensions latentes.

La nécessité d’un dialogue constructif entre les nations de la région est impérative. Les dialogues multilatéraux, qui incluent non seulement l’Iran, mais également les puissances occidentales et les pays arabes voisins, pourraient jouer un rôle essentiel dans la stabilisation de la situation. En minimisant les perceptions de menace et en favorisant une transparence autour des activités nucléaires, les nations peuvent mieux gérer leurs réactions et encourager un climat de confiance.

De plus, des efforts concertés doivent être déployés pour établir des mécanismes de surveillance permettant d’assurer le respect des engagements nucléaires. Ces mécanismes pourraient également contribuer à apaiser les préoccupations des pays qui craignent un accès accru à des armes nucléaires et à d’autres technologies stratégiques. La mise en œuvre d’accords de non-prolifération, de même que de traités de désarmement, pourrait également s’avérer fondamentale pour restaurer la paix et la sécurité dans cette région délicate.

En somme, face à l’évolution de la situation nucléaire en Iran, une approche proactive axée sur le dialogue et la coopération pourrait conduire à une stabilité durable dans le Moyen-Orient. La gestion des craintes et l’encouragement de la compréhension entre les États sont essentiels pour trouver un chemin vers la paix dans une région marquée par des tensions géopolitiques guérissantes.