C'est pourquoi l'Amérique a bombardé l'Iranhttps://t.co/QJ7ppWF7hV

— Tourier Clarisse (@Clarissetourier) June 22, 2025

What have the Americans accomplished with their nighttime strikes on three nuclear sites in Iran?

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 22, 2025

1. Critical infrastructure of the nuclear fuel cycle appears to have been unaffected or sustained only minor damage.

Président Donald Trump a qualifié les frappes de samedi sur un trio de sites nucléaires iraniens de ‘succès militaire spectaculaire’ et a donné un avertissement sévère à Téhéran que d’autres attaques viendraient si le régime ne faisait pas la paix.

Trump a surpris le monde un peu avant 8 heures du matin. Samedi, en annonçant sur Truth Social qu’il avait donné le feu vert pour attaquer l’Iran, en utilisant six bombes massives de 30 000 livres ‘bunker buster’ et 30 missiles Tomahawk pour détruire Fordow, Natanz et Esfahan.

La décision du président de se joindre à Israël une mission visant à anéantir le programme nucléaire de la République islamique intervient neuf jours après l’attaque d’Israël.

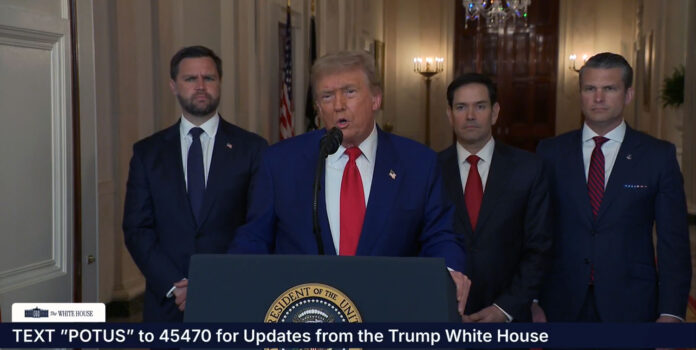

Peu après 10 heures, Trump s’est adressé à la nation dans le Maison BlancheCross Hall, flanqué de Vice-Président J.D. Vance, Secrétaire d’État Marco Rubio et Secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Il a parlé pendant moins de quatre minutes.

‘Ce soir, je peux signaler au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire’, a déclaré Trump. Les principales installations d’enrichissement nucléaire de l’Iran ont été complètement et totalement détruites

L’Iran, l’intimidateur du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S’ils ne le font pas, les attaques futures seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus faciles, a averti Trump.

Le président a ouvert ses propos en qualifiant l’Iran de ‘commanditaire d’État No. 1 du monde de la terreur.’

‘Depuis 40 ans, l’Iran dit “mort à l’Amérique, mort à Israël”, a déclaré Trump. Ils ont tué notre peuple, se sont fait sauter les bras, se sont fait sauter les jambes avec des bombes sur le bord de la route. C’était leur spécialité.

Il a blâmé la mort de milliers de personnes sur Gen. Qasem Soleimani, le chef de la Force Qods des Gardiens de la Révolution iraniens, que les États-Unis ont assassiné sous la direction de Trump à l’aéroport de Bagdad en janvier 2020.

‘Cela ne va pas continuer’, a averti Trump.

‘Nous avons travaillé en équipe comme peut-être aucune équipe n’a jamais travaillé auparavant’, se vantait Trump. Et nous avons fait un long chemin pour effacer cette horrible menace pour Israël

Le président a ensuite remercié les hauts responsables militaires des États-Unis – affirmant qu’il espérait qu’il n’aurait plus à ordonner une frappe contre l’Iran.

Cela ne peut pas continuer. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l’Iran bien plus grande que ce dont nous avons été témoins au cours des huit derniers jours, a-t-il averti.

Introduction aux frappes militaires

Les frappes militaires ordonnées par le président Donald Trump contre des sites nucléaires iraniens constituent un événement majeur dans l’histoire contemporaine des relations américano-iraniennes. Ce développement est le résultat d’une intensification des tensions entre les États-Unis et l’Iran, exacerbées par des différends politiques, économiques et militaires. Les tensions ont atteint un point critique suite à plusieurs incidents, notamment le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord nuclear de 2015, connu sous le nom de Plan d’action global commun (PAGC), qui avait pour but de limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions économiques.

Les raisons sous-jacentes à la décision de Trump de lancer des frappes militaires peuvent être attribuées à la volonté de dissuader l’Iran de poursuivre son programme nucléaire et de soutenir des groupes paramilitaires à travers le Moyen-Orient, ce qui est perçu comme une menace directe à la stabilité régionale. L’administration Trump a été préoccupée par les activités de l’Iran, notamment les essais de missiles balistiques et le soutien aux factions comme le Hezbollah, qui sont en opposition directe aux intérêts américains dans la région.

La décision de recourir aux frappes militaires était également motivée par le désir de restaurer l’image de force des États-Unis sur la scène mondiale, ainsi qu’une volonté de rassurer les alliés traditionnels, tels qu’Israël et les pays du Golfe, qui ressentent eux aussi la menace que représente l’Iran. En lançant ces frappes, Trump a cherché à établir un nouveau cadre diplomatique, même si cette approche a suscité diverses critiques et a complexifié les relations diplomatiques avec d’autres nations cherchant à maintenir des canaux ouverts avec Téhéran. L’analyse de ces frappes contribue à une meilleure compréhension de la dynamique militaire et diplomatique actuelle entre les États-Unis et l’Iran.

Détails des frappes

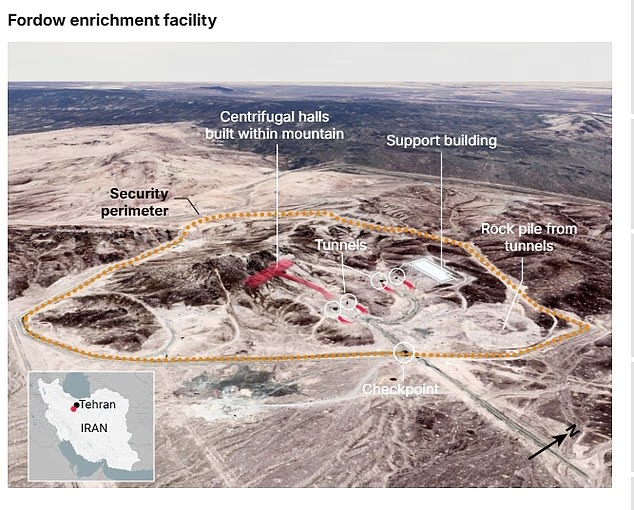

Les frappes contre l’Iran, orchestrées par l’administration Trump, ont marqué un tournant significatif tant sur le plan militaire que diplomatique. L’opération s’est concentrée sur des installations nucléaires clés, notamment celles situées à Fordow, Natanz et Esfahan. Ces sites ont été ciblés en raison de leur importance stratégique dans le programme nucléaire iranien. Les choix des cibles ont été motivés par la conviction que neutraliser ces installations se traduirait par un ralentissement des ambitions nucléaires de l’Iran.

Les types d’armements employés pour ces frappes ont également joué un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs militaires. Les “bunker busters”, une catégorie de bombes conçues pour pénétrer les structures souterraines, ont été utilisés de manière ciblée pour détruire des installations fortifiées. Leur capacité à atteindre des cibles profondes rendait ces armes particulièrement adaptées pour des frappes contre des infrastructures bien protégées comme celles qui existaient à Fordow et Natanz. Ces bombes sont capables d’atteindre des infrastructures situées à plusieurs mètres sous terre, rendant leur emploi crucial pour le succès de l’opération.

Les missiles Tomahawk ont également été lancés durant cette opération. Dotés d’une grande précision, ces missiles de croisière se sont révélés être des outils vitaux dans l’arsenal militaire américain. Ils ont permis de frapper des cibles avec un degré de précision inégalé et de minimiser le risque de pertes collatérales. L’impact immédiat de ces frappes a été significatif, provoquant des dommages importants aux infrastructures nucléaires iraniennes. Des rapports initiaux ont fait état de destructions massives, rendant inaccessibles certaines installations critiques. Cela a suscité des préoccupations à l’échelle internationale quant à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et les implications pour la sécurité régionale.

La réaction de Donald Trump

Après les frappes militaires menées contre des cibles en Iran, le président Donald Trump a pris la parole pour commenter ce qu’il considérait comme un succès est stratégique majeur. Dans son discours, il a affirmé que ces actions militaires étaient non seulement justifiées, mais également essentielles pour la sécurité nationale des États-Unis. Trump a mis l’accent sur le besoin de protéger les intérêts américains face à ce qu’il qualifie de menace permanente provenant de l’Iran. Ses affirmations, fondées sur une perception de menace imminente, ont renforcé l’idée que des actions militaires étaient nécessaires pour défendre les valeurs et les alliés des États-Unis.

Dans ses déclarations, Trump a désigné l’Iran comme le « commanditaire d’état no. 1 de la terreur », un terme qu’il a utilisé à plusieurs reprises pour légitimer ses initiatives militaires dans la région. En positionnant l’Iran de la sorte, il a cherché à mobiliser un soutien tant au sein de son administration qu’auprès du public américain pour une approche plus agressive envers Téhéran. Le président a également souligné les implications de cette posture pour la politique étrangère américaine en annonçant la nécessité d’une réponse forte à toute provocation iranienne future.

Les propos de Trump ont suscité une variété de réactions tant sur la scène nationale qu’internationale. D’un côté, certains partisans ont salué sa détermination à faire face à l’agression perçue de l’Iran, tandis que d’autres critiques ont mis en avant les risques d’une escalade militaire dans un contexte déjà complexe. En conséquence, la réaction de Trump face aux frappes a ouvert la voie à des discussions importantes sur l’orientation de la politique étrangère des États-Unis et sur l’impact potentiel de ses choix sur la stabilité régionale et mondiale.

Les implications pour l’Iran

Les répercussions des frappes militaires ordonnées par Trump sur l’Iran sont multidimensionnelles. Sur le plan militaire, ces actions ont conduit à une augmentation des tensions dans la région, mettant davantage en lumière la vulnérabilité des forces armées iraniennes. En réponse à ces frappes, l’Iran pourrait revoir ses stratégies de défense, notamment en renforçant ses capacités précoces, en s’alignant davantage sur des alliances stratégiques avec d’autres acteurs régionaux comme la Russie et la Chine. Cette redéfinition des priorités pourrait inclure un accent accru sur le développement de technologies militaires indigenes, ce qui pourrait influer sur son programme de dissuasion, particulièrement vis-à-vis d’une potentielle intervention américaine future.

Économiquement, les frappes ont intensifié la pression sur l’économie iranienne, déjà affaiblie par les sanctions. L’impact immédiat a été une chute de la valeur du rial, exacerbant l’inflation et rendant la vie quotidienne plus difficile pour la population. La détérioration des relations avec les États-Unis pourrait également compromettre les négociations sur les sanctions, nuisant à la capacité de l’Iran à accéder aux marchés internationaux et à attirer les investissements étrangers nécessaires pour relancer des secteurs clés, en particulier l’énergie. Les fluctuations dans les prix du pétrole, souvent en corrélation avec des événements géopolitiques, auront également des conséquences directes sur les finances de l’État iranien.

En outre, les frappes pourraient inciter l’Iran à adopter une posture plus agressive dans ses programmes nucléaires. Un renforcement des activités autour de l’enrichissement de l’uranium pourrait être interprété comme une tentative de dissuasion face à une menace perçue croissante. La question du nucléaire ne se limite donc pas à un développement technologique : elle devient un outil politique pour renforcer la position de l’Iran sur la scène internationale.

Collaboration avec Israël

La coopération entre les États-Unis et Israël a été un facteur déterminant dans la manière dont l’administration Trump a abordé les frappes militaires contre l’Iran. Cette alliance stratégique a non seulement renforcé les capacités militaires des États-Unis, mais a également permis à Israël de jouer un rôle actif dans la planification et l’exécution des opérations. La communication entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été essentielle, facilitant un échange d’informations et de renseignements critiques. Cette dynamique a permis de coordonner les efforts des deux nations pour contrer les menaces perçues en provenance d’Iran.

Les relations entre les États-Unis et Israël sont historiquement ancrées dans des intérêts mutuels, notamment le partage de renseignements et la coopération militaire. Par exemple, durant les frappes, les États-Unis ont pu bénéficier des technologies avancées et de l’expertise militaire israélienne, qui ont été cruciales pour mener des opérations ciblées avec un minimum de pertes civiles. Cette collaboration a également été un moyen pour Trump de montrer son engagement envers un allié clé au Moyen-Orient, tout en intimidant l’Iran avec une démonstration de force concertée.

Les communications régulières entre Trump et Netanyahu ont permis d’assurer la synchronisation des objectifs militaires et diplomatiques. Le soutien vocal et l’approbation d’Israël durant cette période ont mis en lumière l’importance de leurs liens, et ont également renforcé la légitimité des actions américaines sur la scène internationale. En conséquence, les États-Unis, en tandem avec Israël, ont pu créer une posture plus agressive contre l’Iran, tout en consolidant leur relation sur le long terme. Ce partenariat a ainsi façonné la réponse militaire américaine et a eu des répercussions sur la politique diplomatique dans la région, marquant un tournant significatif pour les deux nations.»

🚨🇾🇪🇺🇸🇮🇷 BREAKING: YEMEN'S ANSAR ALLAH WARNS AMERICA

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 22, 2025

"BE READY TO BARE THE CONSEQUENCES!" pic.twitter.com/CH0nPok5PP

BREAKING: Iranian TV:

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 22, 2025

No nuclear radiation is expected, and all enriched uranium has been removed from nuclear facilities in advance pic.twitter.com/RNtBox4Kwo

TRUMP IS A TERRORIST! pic.twitter.com/bu4W7BRat1

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 21, 2025

🇾🇪🇮🇷🇺🇸| BREAKING: Yemen says it’s ready to attack all American ships and warships in the Red Sea if they attack Iran.

— Arya – آریا (@AryJeay) June 21, 2025

Yemen the kind of friend everyone needs. pic.twitter.com/7vYfAIn77l

⚠️🇺🇸 L'ANCIEN PRÉSIDENT CLINTON

— François Asselineau 🇫🇷 (@f_asselineau) June 21, 2025

▪️CONSIDÈRE QUE LA GUERRE EST UNE MAUVAISE SOLUTION

▪️AFFIRME QUE NETANYAHOU LA FAIT POUR RESTER AU POUVOIR

Ces déclarations fracassantes de cet ex-Pdt démocrate confirment que la réaction militaire de l'Iran et le soutien🇷🇺🇨🇳 ont été sous-estimés. https://t.co/DSHq59rxJi

🚨BREAKING: Iranian State TV airs a map of U.S. military bases in the Middle East, declaring:

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 22, 2025

“Mr. Trump, you started it, and we will end it.”

pic.twitter.com/bJU4Rsmfsj

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.

— António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025

There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…

BREAKING: NETANYAHU PRAISES TRUMP FOR BOMBING IRAN FOR HIM:

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 22, 2025

“President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, Trump and the United States acted with a lot of strength.” pic.twitter.com/axf3jnGoVa

Historique des tensions entre les États-Unis et l’Iran

Les relations entre les États-Unis et l’Iran ont toujours été marquées par une série d’événements historiques et politiques qui ont contribué à façonner un climat de méfiance et de hostilité. L’une des étapes les plus significatives dans cette dynamique fut la Révolution islamique de 1979, qui a abouti à la renversement du Shah, un allié des États-Unis. Cet événement a conduit à l’établissement d’une République islamique sous la direction de l’ayatollah Khomeini, marquant ainsi le début d’une ère de confrontation. Les relations se détériorèrent davantage lorsque des diplomates américains furent pris en otage à l’ambassade de Téhéran, ce qui a provoqué une rupture diplomatique immédiate.

Au fil des décennies, de nombreux événements ont exacerbé les tensions, parmi lesquels la guerre Iran-Irak (1980-1988), où les États-Unis ont initialement adopté une politique de neutralité avant de soutenir l’Irak. Les sanctions économiques imposées à l’Iran à différents moments, particulièrement en raison de ses ambitions nucléaires, ont alimenté le conflit. Le programme nucléaire iranien est devenu un point de friction majeur, suscitant à la fois des craintes en matière de sécurité et des négociations diplomatiques complexes.

Un tournant majeur a été l’assassinat du général Qasem Soleimani, chef des forces Qods du Corps des Gardiens de la révolution iranienne, sur ordre du président Donald Trump en janvier 2020. Cet acte a non seulement intensifié les hostilités entre les deux nations, mais a également motivé des attaques de représailles en Iran, plongeant les relations dans un état encore plus précaire. L’assassinat de Soleimani est souvent cité comme un événement clé ayant modifié le paysage géopolitique du Moyen-Orient, illustrant à quel point les relations entre les États-Unis et l’Iran continuent de s’envenimer. Les conséquences de ces tensions historiques demeurent palpables, et les interactions futures entre ces deux pays resteront sans aucun doute influencées par cette trajectoire complexe.

Réactions du monde et des alliés

Les frappes militaires de Trump contre l’Iran ont suscité une variété de réactions sur la scène internationale. Les alliés des États-Unis, ainsi que les nations adverses, ont observé attentivement ces événements pour évaluer les implications sur la stabilité régionale et mondiale. Les premiers commentaires des dirigeants européens ont reflété une inquiétude croissante quant à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. De nombreux pays de l’Union européenne ont exprimé leur préoccupation face aux risques d’une guerre ouverte, soulignant l’importance du dialogue diplomatique et du respect des accords internationaux, notamment l’accord nucléaire de 2015, dont les États-Unis s’étaient retirés sous la présidence de Trump.

Des nations comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont insisté sur la nécessité de trouver une solution pacifique et ont appelé à une désescalade dans les hostilités. Ces États ont cherché à maintenir des relations stables avec l’Iran tout en soutenant les efforts des États-Unis dans la région. Toutefois, d’autres alliés, tels que l’Arabie Saoudite et Israël, ont exprimé leur soutien tactique aux frappes, en percevant celles-ci comme une opportunité d’affaiblir un adversaire régional. Cela a conduit à un soutien plus marqué de leur part en faveur de mesures militaires contre les forces iraniennes.

En revanche, les pays adversaires, tels que la Russie et la Chine, ont condamné les frappes, affirmant qu’elles contrevenaient au droit international et augmentaient les risques de conflit. La Russie a menacé de renforcer sa présence militaire dans la région en réponse à l’agression perçue, tandis que la Chine a souligné l’importance de la souveraineté nationale de l’Iran. Ces réactions variées mettent en lumière la complexité des relations internationales dans le contexte des récents événements. Elles révèlent non seulement les alliances stratégiques, mais aussi les tensions qui pourraient potentiellement se transformer en crises diplomatiques majeures, impactant la stabilité mondiale.

Les conséquences futures possibles

Les frappes de Trump contre l’Iran représentent un moment charnière dans la dynamique géopolitique du Moyen-Orient. À la suite de ces actions militaires, plusieurs scénarios d’avenir peuvent être envisagés, influençant tant le climat sécuritaire régional que les relations diplomatiques. L’un des chemins possibles pourrait être une escalade des tensions, menant à d’autres frappes militaires. L’Iran, en réponse à ces attaques, pourrait adopter une posture plus agressive, notamment par le biais de frappes par procuration ou de l’intensification de ses activités nucléaires, ce qui pourrait inciter davantage de réponses militaires de la part des États-Unis et de leurs alliés.

En revanche, il existe aussi la possibilité d’une diplomatie renforcée. Face à la menace d’un conflit à grande échelle, les nations impliquées pourraient être incitées à rechercher des solutions pacifiques. Les négociations pourraient porter sur des questions telles que le programme nucléaire de l’Iran, le soutien aux groupes paramilitaires en Irak et en Syrie, et les implications des sanctions économiques. Un dialogue constructif, bien qu’il présente de nombreux défis, pourrait permettre d’éviter une escalade militaire et de poser les bases d’une stabilisation dans la région.

En outre, les conséquences des frappes de Trump pourraient également avoir un impact sur les dynamiques régionales. Les pays voisins, tels que l’Arabie Saoudite et Israël, pourraient être amenés à revoir leurs stratégies face à une Iran potentiellement menaçante. Dans ce contexte, la coopération régionale pourrait se renforcer pour contrer l’influence iranienne, mais elle pourrait aussi engendrer des tensions supplémentaires.

Finalement, les choix qui seront faits dans les mois et années à venir détermineront la trajectoire de la relation entre Iran et les États-Unis ainsi que son impact sur la sécurité du Moyen-Orient. La prudence et la prudente évaluation des conséquences potentielles seront essentielles à l’heure de prendre des décisions stratégiques. L’équilibre entre la pression militaire et l’ouverture au dialogue pourrait se révéler déterminant pour éviter de graves conflits futurs.

Conclusion : Un monde en évolution

Les frappes militaires décisives de Donald Trump contre l’Iran ont marqué un tournant significatif sur les scènes militaire et diplomatique. Ce développement a mis en lumière les tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran, et son impact pourrait être ressenti sur la géopolitique du Moyen-Orient pendant de nombreuses années. Au cours de cet article, nous avons examiné les motivations derrière ces frappes, notamment la volonté de dissuasion contre l’expansionnisme iranien dans la région, ainsi que les préoccupations liées à la sécurité de ses alliés, notamment Israël et les nations arabes modérées.

Les actions des États-Unis ont également suscité des débats quant à la légitimité de l’utilisation de la force militaire dans le cadre des relations internationales. De nombreux experts en relations internationales s’interrogent sur l’effet de ces frappes sur l’équilibre des pouvoirs dans la région. En réponse aux pressions des États-Unis, l’Iran a montré sa détermination à répondre avec vigueur, ce qui a le potentiel de plonger la région dans un cycle de représailles. Cette dynamique pourrait avoir des répercussions durables sur le paysage géopolitique du Moyen-Orient.

En outre, il est essentiel de considérer comment ces événements pourraient influencer les relations internationales à plus long terme. Les fractures entre les États-Unis et d’autres puissances mondiales, ainsi que la montée de nouvelles alliances régionales, pourraient redéfinir le rôle des États-Unis dans les affaires globales. Les répercussions des frappes de Trump contre l’Iran continuent d’évoluer, et il sera crucial d’analyser comment ces changements façonnent le futur de la diplomatie mondiale et le maintien de la paix dans une région historiquement instable.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)