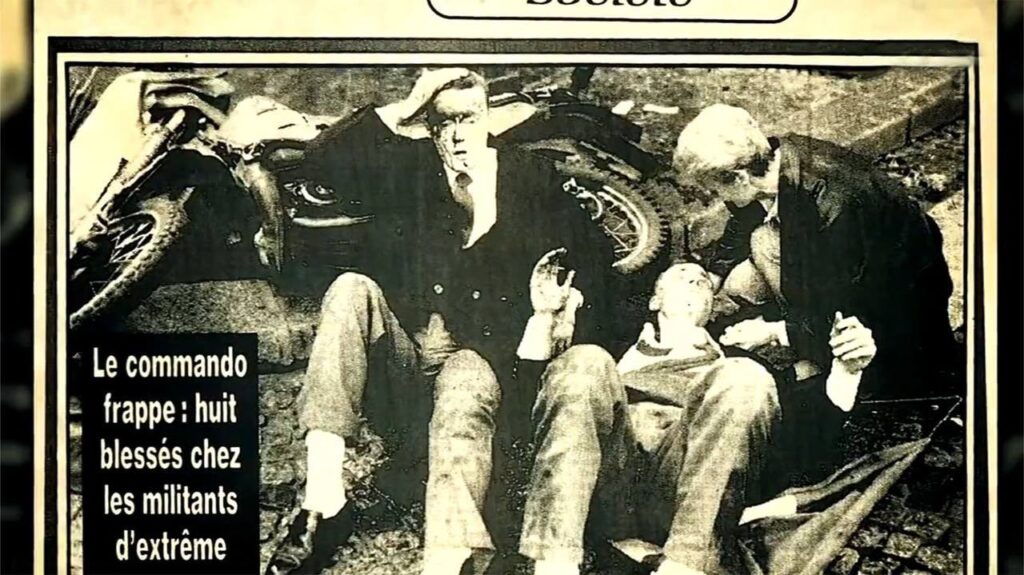

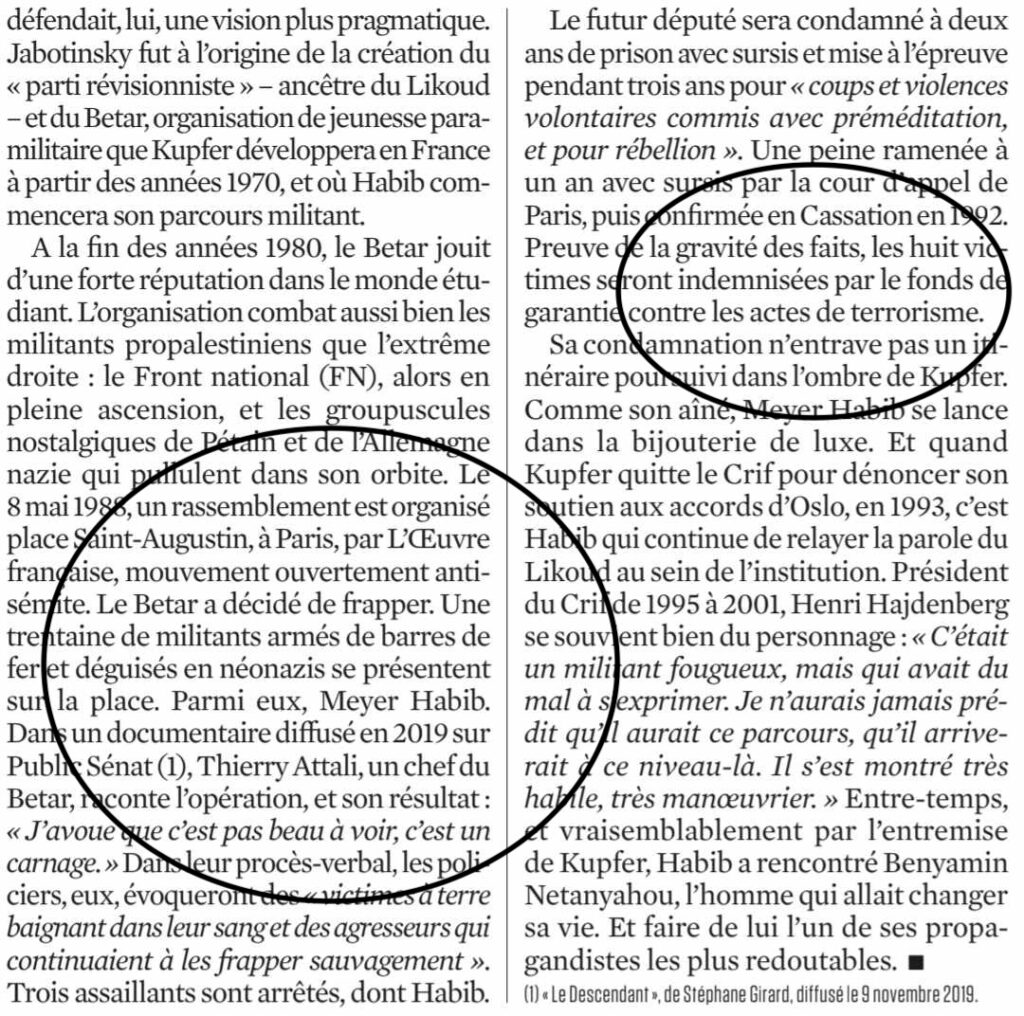

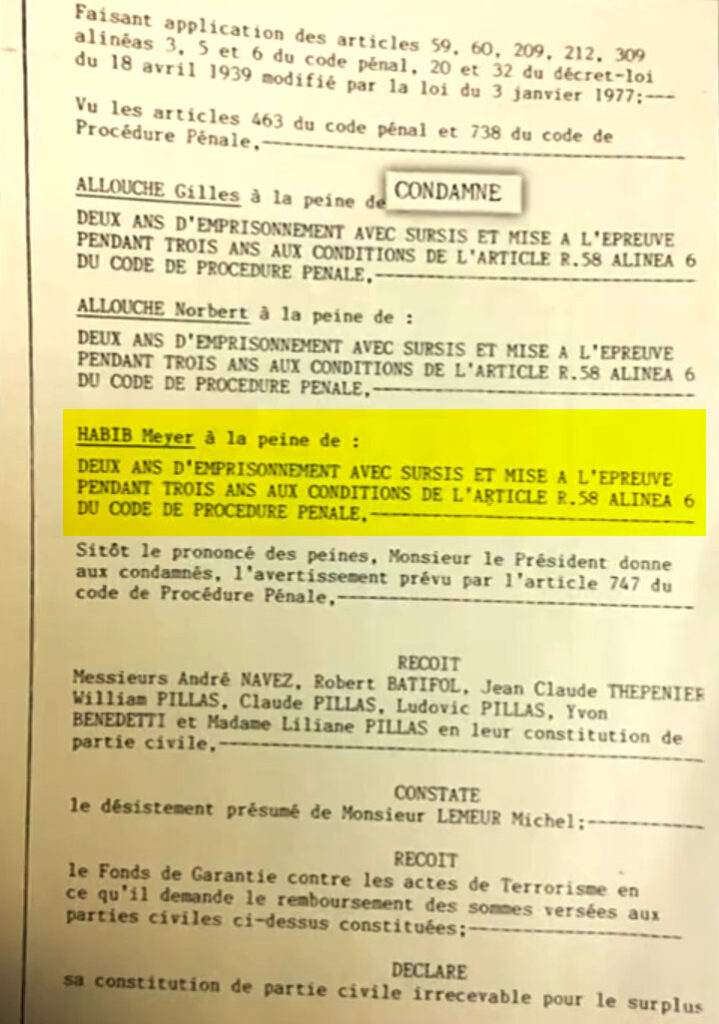

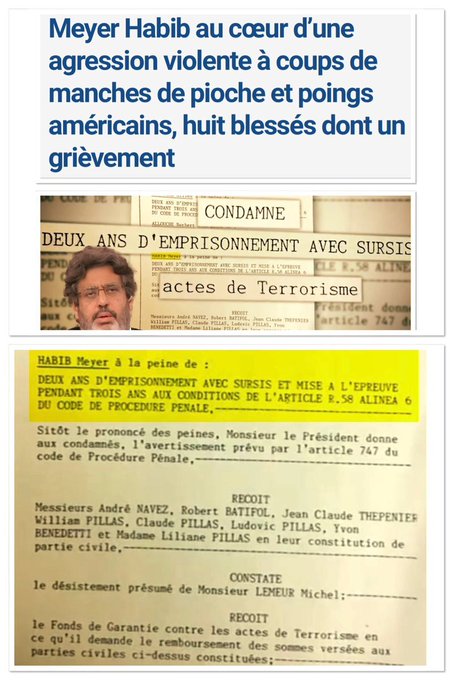

Le savez-vous : Meyer Habib a été condamné en 1992 pour des faits de violences volontaire, en bande organisée (avec le groupuscule Betar), sur des femmes et personnes âgées. Les huit victimes ont été indemnisées par le fonds de garantie contre les actes de terrorisme. Aujourd’hui, les faits se répètent. A Paris, des membres du groupuscule Ligue de défense juive (LDJ), souvent présentés une même entité que le Bétar (ils forment un continuum appartenant à “l’extrême droite juive”), se sont pris à des femmes pro-Palestine, manifestants pour le droit des femmes

LE TRÈS SIONISTE ET SAYAN DE SERVICE MEYER HABIB , DIT LE PHACOCHÈRE, SE DIT FURIEUX ET TRÈS DÉÇU DE LA FRANCE … Personne ne le retient, qu’il rend son passeport français et qu’il aille vivre dans son pays de coeur. Une question : combien des 180’000 “français” vivant en

Israël possèdent-ils la double nationalité franco-israélienne ?

Dès qu’ils ont posées le pied en palestine ils ont semé la terreur la mort le racisme et la haine aujourd’hui ils reviennent par air terre et mer bientôt en France avec leurs criminels de guerres qui ont participé au génocide en toutes liberté

Dès qu’ils ont posées le pied en palestine ils ont semé la terreur la mort le racisme et la haine aujourd’hui ils reviennent par air terre et mer bientôt en France avec leurs criminels de guerres qui ont participé au génocide en toutes liberté pic.twitter.com/FKYOMTk9qk

— Lima (@Lima17414722) June 21, 2025

🧐 Terroriste pic.twitter.com/xniZVj3ZCl

— Askêsis (@Asksis1) May 29, 2024

Si vous voulez comprendre comment fonctionne la haine islamophobe fanatique de @Meyer_Habib, et de tous les juifs séfarades SIONISTES en France, cette vidéo est pour vous.

Pour info : mizrahi = grosso modo séfarade.pic.twitter.com/yvsKAaYnhT— 🇫🇷•٭ᴸᵉ ᶠⁱˡ ʳᵒᵘᵍᵉ٭•〰️ (@_fil_rouge) April 17, 2024

🇫🇷Le savez-vous : Meyer Habib a été condamné en 1992 pour des faits de violences volontaire, en bande organisée (avec le groupuscule Betar), sur des femmes et personnes âgées.

Les huit victimes ont été indemnisées par le fonds de garantie contre les actes de terrorisme.… pic.twitter.com/FLHdgAT2Bg— Debunker NEWS (@DebunkerNews) March 8, 2024

La France est un pays laïque… Oui non? #MeyerHabib Un extrémiste religieux juif, élu député en France que nous payons avec nos impôts, vient cracher sa haine des non juifs sur les plateaux TV ..

Ce type est dangereux pour la France ! #IsraelTerrorism #IsraelNewNazi #freeGaza pic.twitter.com/gB4Tfdm3Sp— Jasmine Jas 🇵🇸❤️🇵🇸🙏🤲☝️ (@JASMilovavitch) November 17, 2023

🃏«La France n’est plus crédible, on a fermé les stands d’Israël au Bourget,.. La France, pays auquel j’ai été élu à 4 reprises, ferme les stands d’instru de défense, qui sont les meilleurs au monde,.. j’ai honte, je sais plus où aller(..)»

Meyer Habib, ancien député- i24NEWS pic.twitter.com/WHciTHVqIA

— DANS LA SÉQUENCE (@D_La_Sequence) June 25, 2025

Meyer Habib, vous êtes le porte-parole de Nétanyahou, moi, je suis un général et je resterai un général français pic.twitter.com/BmfnhutcZ8

— vaudais toujours 🍉 🍉 (@TFilastin) June 24, 2025

#MeyerHabib est un ancien du BETAR mouvement sioniste connu pour ses méthodes de violences physiques et d’intimidations des voix critiques d’Israël y compris des voix juives. Il a été condamné pour coups et blessures. #Guiraud pic.twitter.com/sXwuggGBDk

— Maatnefer. Nouveau Front Populaire. @Bluesky (@Maatnefer1) May 29, 2024

— mfvnnews (@mfvnnews) January 28, 2024

Israël vole des milliards aux français avec la complicité des politiciens FRANÇAIS. pic.twitter.com/MPUoA7eYYA

— … (@Feujitif93) July 1, 2025

Introduction : Un contexte de violence

Meyer Habib, homme politique français et membre de l’Assemblée nationale, est souvent cité dans les discussions sur la violence au sein de l’extrême droite juive. Son parcours est marqué par des affiliations complexes avec divers groupes et une vision politique qui souvent ne laisse pas indifférent. Dans un climat social où les tensions entre différentes communautés se traduisent par des actes de violence, il est crucial de comprendre le rôle que jouent des figures publiques comme Habib, ainsi que le contexte dans lequel ces événements se déroulent.

Au cours des dernières années, plusieurs actes de violence ont été rapportés, notamment ceux promus par des factions extrémistes juives. Ces incidents ne doivent pas être perçus comme isolés, mais plutôt comme des manifestations d’une idéologie hostile ancrée dans des préoccupations plus larges, telles que l’antisémitisme et un nationalisme exacerbé. Les références historiques à des conflits passés, ainsi qu’à des actions récentes, enrichissent le débat en fournissant un cadre pour analyser la montée de ces tensions. Les actes violents, souvent justifiés par des convictions idéologiques, ont attiré l’attention des médias et des chercheurs, ouvrant une voie vers une réflexion plus approfondie sur leurs origines et leurs implications sociales.

Habib, par ses commentaires publics et son engagement politique, contribue à une dynamique qui nécessite une attention particulière. La rhétorique entourant la défense de l’État d’Israël et le rejet des critiques légitimes envers les actions de certaines factions peut exacerber un climat déjà tendu. En explorant ces thèmes, il devient essentiel d’analyser comment la violence émerge et se transforme au sein de la société moderne, particulièrement dans un contexte où les allégeances politiques influencent les comportements individuels et collectifs. La compréhension de ces mécanismes peut fournir des pistes pour naviguer à travers ces problématiques complexes.

Qui est Meyer Habib ?

Meyer Habib est un homme politique français, d’origine juive tunisienne, qui a occupé divers rôles au sein de la scène politique française et des mouvements communautaires juifs. Né en 1966 à Tunis, Habib a déménagé en France avec sa famille dans son enfance. Son parcours professionnel l’a conduit à s’impliquer dans des organisations juives, où il a rapidement été reconnu pour son engagement fervent en faveur des intérêts de la communauté juive.

Il est particulièrement lié au mouvement Betar, une organisation jeunesse sioniste qui promeut les valeurs juives et le nationalisme. En parallèle, Habib a également été associé à la Ligue de Défense Juive (LDJ), un groupe qui se distingue par ses actions controversées en faveur de la sécurité de la communauté juive en France. Ces affiliations ont souvent suscité des débats sur son engagement dans des actions militantes et la perception de sa position au sein de l’extrême droite juive. Ses relations avec ces organisations ont contribué à façonner sa carrière politique, en l’amenant à défendre des positions résolues sur des questions liées à la sécurité et à l’identité juive en France.

Sur le plan politique, Meyer Habib a été élu en tant que député des Français de l’étranger, représentant notamment les intérêts des communautés juives à l’échelle internationale. Son rôle parlementaire lui a permis de s’exprimer sur divers enjeux liés à la France et à ses relations avec Israël. Malgré les défis et les controverses qui l’entourent, Habib continue d’influencer le discours autour de l’identitarisme et du sionisme dans le paysage politique français actuel.

Le Betar et ses militants

Le Betar, une organisation sioniste fondée en 1923 par Vladimir Jabotinsky, a joué un rôle significatif dans l’histoire des mouvements nationalistes juifs. Initialement, le Betar visait à promouvoir l’idée d’un État juif en Palestine, alliant des éléments de militarisme et de patriotisme. L’idéologie du Betar repose sur des principes tels que la fierté juive, l’auto-défense et le rejet de l’assimilation. Sa résonance jusqu’à aujourd’hui témoigne de l’importance du nationalisme juif, particulièrement dans le contexte des crises identitaires en France.

Au fil des décennies, le Betar a évolué, s’ancrant également dans des milieux d’extrême droite en France. Ses militants, souvent jeunes et engagés, ont embrassé une vision plus radicale du sionisme, cherchant à rallier des partisans autour d’une lutte active contre des idéologies qu’ils considèrent comme hostiles au judaïsme. Les actions du Betar, telles que les manifestations et les prises de position publiques, illustrent son implication dans des initiatives politiques et sociales au-delà du simple cadre juif. Ces actions ont souvent été controversées, provoquant des tensions avec d’autres groupes et suscitant des débats sur la légitimité de leurs méthodes.

Le Betar a également tissé des liens avec d’autres organisations d’extrême droite, partageant des plateformes et des idées. Ces collaborations ont renforcé la notoriété de l’organisation, lui permettant d’exercer une influence notoire dans certains cercles. Cependant, cela soulève des questions sur l’impact de cette alliance sur la communauté juive en France et son rapport avec l’antisémitisme, aggravé par des affiliations politiques potentiellement conflictuelles.

En somme, le parcours du Betar, marqué par ses idéaux et ses actions, reflète une dynamique complexe et conflictuelle au sein de la société française, invitant à une réflexion approfondie sur le nationalisme juif et ses implications contemporaines.

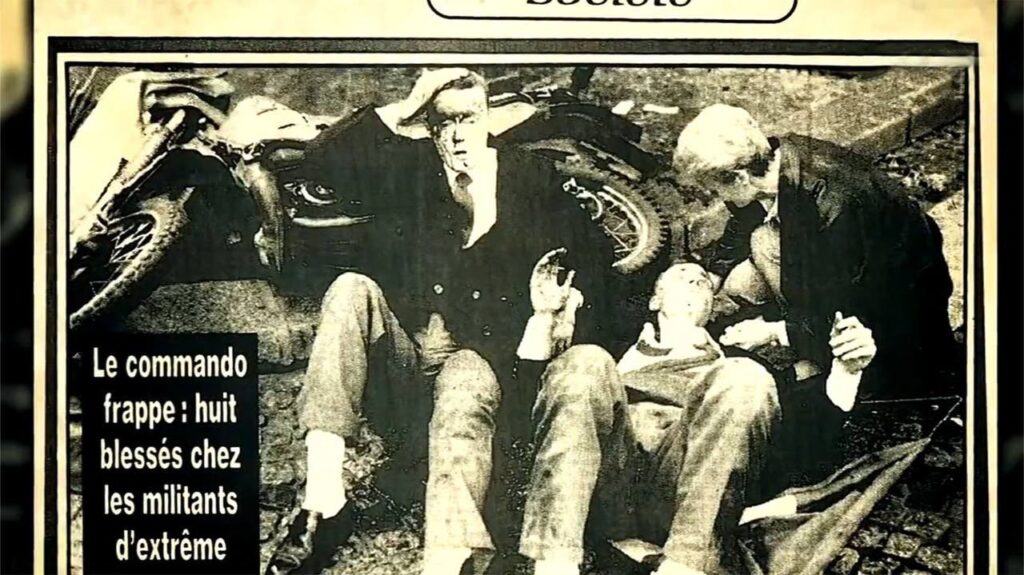

Les événements de 1992 : Violences et condamnations

En 1992, un tournant majeur se produisit dans le contexte des tensions socio-politiques en France, alors que des actes de violence attribués à des groupes d’extrême droite, notamment le Betar, attirèrent l’attention des autorités et des médias. Meyer Habib, engagé au sein de cette organisation, fut l’un des protagonistes de ces événements. Les violences se révélèrent être particulièrement aigües et dirigées contre des cibles spécifiques, provoquant un choc au sein de la communauté juive ainsi que dans les milieux politiques et civiques.

Les agressions effectuées durant cette période furent variées, incluant des attaques physiques sur des personnes considérées comme opposantes ou critiques des idéologies portées par le Betar. Ces actes de violence causèrent plusieurs blessures parmi les victimes, avec un certain nombre nécessitant des soins médicaux d’urgence. Des groupes de défense des droits l’homme et des organisations communautaires commencèrent à alerter la société française sur ces violences, soulignant la montée inquiétante de l’extrémisme au sein de certaines franges de la communauté juive.

En raison de la gravité des incidents survenus, Meyer Habib et d’autres membres du Betar firent face à des poursuites judiciaires qui examinèrent en profondeur les responsabilités individuelles dans ces actes de violence. Le tribunal condamna Habib à des peines de prison, illustrant ainsi la volonté des autorités de ne pas tolérer de telles agressions. Cette condamnation marqua un point focal dans le rôle des organisations d’extrême droite, tout en suscitant un débat national sur les limites de l’engagement militant et les conséquences juridiques des actes violents. Les événements de 1992 restent un souvenir marquant d’une période trouble, soulevant des questions sur l’identité, la violence et la justice au sein de la société française.

Les récentes agressions à Paris

Au cours de ces dernières années, la situation en France, particulièrement à Paris, a été marquée par des incidents de violence liés à l’extrême droite juive, dont la Ligue de défense juive (LDJ) est souvent au centre des débats. Un certain nombre d’agressions ont été signalées, visant principalement des femmes pro-palestiniennes, créant une atmosphère d’inquiétude et de tension au sein de la communauté juive et à l’échelle nationale. Les actes de violence tels que ces attaques soulèvent des questions cruciales sur la sécurité et la vie communautaire.

Les incidents rapportés montrent que les rassemblements et manifestations pro-palestiniens attirent souvent des contre-manifestations de la part de groupes associés à la LDJ. Ces rencontres se traduisent parfois par des affrontements physiques. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont illustré certaines de ces agressions, montrant des membres de la LDJ en train de prendre à partie des femmes qui exprimaient leurs opinions sur la situation au Proche-Orient. Les réactions du public ont été diverses, allant de l’indignation à des appels à la vigilance pour assurer la sécurité des manifestants pacifiques.

Les médias ont également couvert ces événements de manière variée, certains œuvrant pour sensibiliser le public à la violence de l’extrême droite, tandis que d’autres ont été critiqués pour leur traitement sensationnaliste de ces incidents. Cette couverture médiatique a des répercussions sur la perception de la communauté juive en France, exacerbant parfois les stéréotypes et les tensions entre différentes communautés. Il est essentiel de reconnaître ces dynamiques pour mieux comprendre les implications plus larges sur la société française actuelle.

Ces récentes agressions représentent un tournant inquiétant dans le paysage social, nécessitant une réflexion approfondie sur la manière dont la violence de groupes radicaux peut influencer la cohésion sociale et la sécurité des personnes, en particulier pour celles qui osent s’opposer à des idéologies extrêmes.

L’indemnisation des victimes

En France, le besoin d’un mécanisme permettant d’indemniser les victimes des actes de terrorisme est devenu une nécessité impérieuse, notamment face à la montée des violences politiques. Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme (FGTI) a été créé dans ce contexte, visant à offrir un soutien financier aux victimes de ces tragédies. Ce fonds fonctionne notamment grâce à des contributions des assureurs et des collectivités territoriales, ce qui permet de constituer un capital destiné à compenser les dommages subis par les victimes.

Les victimes éligibles pour bénéficier de cette indemnisation comprennent non seulement celles ayant subi des blessures physiques, mais aussi les personnes ayant subi un préjudice moral suite à des actes violents. Le processus d’indemnisation s’initie généralement par le dépôt d’une demande auprès du FGTI, où les victimes doivent fournir des preuves de leur situation. Celles-ci peuvent inclure des certificats médicaux, des rapports de police, ou des attestations de proches. Une fois la demande acceptée, le fonds procède à une évaluation des dommages afin de déterminer le montant de l’indemnisation qui sera versé.

L’importance de ce dispositif ne saurait être sous-estimée, car il offre un soutien vital aux victimes malmenées et contribue à leur processus de rétablissement. En fournissant une assistance financière, le FGTI joue un rôle crucial dans la résilience des individus affectés et dans le soin à apporter à leur bien-être psychologique. Ainsi, le fonds de garantie est essentiel non seulement pour reconstituer les pertes financières, mais aussi pour restaurer un sens de sécurité aux victimes, souvent ébranlées par la violence qu’elles ont subie. Les enjeux de l’indemnisation sont donc multiples, et son efficacité demeure primordiale dans le cadre de la lutte contre la violence politique en France.

Un cycle de violence : comparaison entre passé et présent

La violence au sein de l’extrême droite juive en France, incarnée notamment par des groupes comme le Betar et la Ligue de Défense Juive (LDJ), présente des caractéristiques à la fois semblables et divergentes par rapport à des événements passés. Historiquement, ces groupes ont été impliqués dans des actions qui reflètent un profond sentiment d’injustice et d’angoisse identitaire, souvent en réaction à ce qu’ils perçoivent comme des menaces contre la communauté juive. Dans le passé, la violence s’exprimait par des actes ponctuels, souvent motivés par des tensions politiques ou raciales, et marquée par une marginalisation croissante de ces mouvements au sein du paysage sociopolitique français.

Aujourd’hui, bien que l’on puisse observer une certaine continuité dans la manière dont ces groupes mobilisent leurs ressorts émotionnels, les manifestations de violence semblent s’inscrire dans un contexte plus global de radicalisation et de polarisation des discours. La LDJ, par exemple, a souvent été au centre de manifestations violentes en réponse à la montée du conflit israélo-palestinien dans l’espace public français. Ce contexte contemporain est aggravé par la multiplication des incidents antisémites et des attaques contre des citoyens juifs, qui alimentent un cycle de réactions où la violence est perçue comme une réponse légitime à une menace existante.

Les similitudes sont évidentes dans la rhétorique et la justification de ces actes, qui s’articulent autour de la protection de la communauté juive. Cependant, les différences se manifestent par l’évolution des moyens de communication et de mobilisation, facilitée par les médias sociaux et le réseau mondial d’informations. La question se pose alors de savoir si la société française est en train d’apprendre de ces événements passés ou si, au contraire, elle est prisonnière d’un cycle de violence qui semble durcir. Cette dynamique mérite une attention particulière afin de prévenir l’escalade de la violence et de promouvoir un dialogue constructif.

Réactions de la société civile et de la communauté juive

Les actes de violence au sein de l’extrême droite juive ont suscité des réactions variées au sein de la société civile et de la communauté juive. Face à la montée de ces comportements extrémistes, de nombreux acteurs sociaux ont pris la parole pour dénoncer l’intolérance et promouvoir un message de coexistence pacifique. Des organisations non gouvernementales, des intellectuels et des personnalités publiques ont exprimé leur préoccupation face à ces manifestations de violence, qui menacent non seulement les valeurs démocratiques, mais également la sécurité de groupes minoritaires.

Au sein de la communauté juive, les réactions ont été tout aussi significatives. De nombreux membres se sont opposés fermement à l’extrémisme, soulignant que la violence n’a rien à voir avec les valeurs juives traditionnelles qui prônent la tolérance et le respect d’autrui. Les synagogues et diverses institutions communautaires ont organisé des événements visant à sensibiliser sur les dangers de la radicalisation et de l’antisémitisme, que ce soit provenant de l’extrême droite ou d’autres sources. Il est important de mentionner l’émergence de mouvements juifs antiracistes, qui luttent activement contre la montée de l’extrême droite et qui s’efforcent de tisser des liens avec d’autres groupes sociaux touchés par la violence.

En parallèle, le discours médiatique a également mis en lumière la nécessité d’une lutte contre l’extrémisme sous toutes ses formes. Les débats publics et les articles d’opinion ont souvent abordé le thème de la polarisation des opinions, particulièrement dans le contexte des actes violents, soulignant que la stigmatisation des groupes minoritaires peut amplifier le cycle de la violence. Cette conversation est essentielle pour comprendre les implications sociopolitiques et promouvoir un environnement de paix et de dialogue. Cela invite chaque citoyen à s’interroger sur son rôle dans la lutte contre l’extrémisme.

Conclusion : Vers une prise de conscience collective

Au terme de notre exploration de la violence au sein de l’extrême droite juive, et notamment à travers l’analyse des actions de Meyer Habib, il est impératif de prendre un moment pour réfléchir aux leçons tirées de cette période troublée. La violence politique, qu’elle provienne de groupes radicaux ou d’individus isolés, ne doit pas être sous-estimée dans ses implications pour la société française. L’extrême droite, historiquement marquée par des idéologies clivantes, continue de nourrir des tensions qui peuvent déborder dans des actes violents. It’s essential that these occurrences are contextualized within a larger historical narrative that reflects on the cultural and social dynamics at play.

En effet, ce retour sur le passé doit inciter à une réflexion approfondie sur la manière dont la mémoire historique est intégrée dans la conscience collective. Les événements du passé, tout en reconnaissant leur caractère tragique, doivent servir de point de départ pour comprendre le présent et surtout pour envisager l’avenir. La France, en tant que nation, est confrontée à la nécessité d’aborder ces questions de manière éclairée, hérité d’une mémoire qui se doit d’être partagée et discutée. L’histoire de la violence des extrêmes, y compris la composante juive dans ce discours, souligne l’importance de la lutte contre toutes formes d’intolérance et d’extrémisme.

Par conséquent, l’éducation et la sensibilisation sont des outils clés qui doivent être mobilisés pour transformer cette prise de conscience en actions concrètes. Des discussions ouvertes sur les difficultés socio-culturelles contemporaines, éloignées des discours polarisants, peuvent aider à construire une société plus inclusive. C’est par la connaissance de notre passé que nous pourrons véritablement aller de l’avant, en évitant les erreurs d’antan et en favorisant un avenir plus pacifique.

YES @BHL doit se taire avant tout. Meme ma fille en terminale HGGSP fait des analyses plus pertinentes. Ce gland est un imposteur en tout.

Rappel du photo montage du reporter de guerre ! pic.twitter.com/sSH7WyUnox— ZeBash🇨🇵✝️ (@BashZe15892) June 26, 2025

Le rabbin dit que dans les terres qu’Israël occupe, ils devraient bombarder TOUTES les églises…https://t.co/szMhpZBTgR

— European Christianity’s Supremacy ✞✝️☦️☩ (@AjDlM33_4) May 17, 2024

— P҉y҉g҉z҉. (@Pygz1) March 28, 2025

Rappel : Il est député honoraire du Parlement français, indemnisé au titre du chômage (environ 4 353 € brut/mois), jusqu’à fin 2026.

🇮🇱 Meyer Habib déclare : «On est la veille de Hanukkah et il y a le cadeau aux Français juifs, aux Juifs à travers le monde : La possibilité pour ceux qui veulent réaliser leur rêve sioniste de venir en Eretz Israël.».

📍Rappel : Il est député honoraire du Parlement français,… pic.twitter.com/2HM0ZpP3en

— The NEWS (@news_and_truth) December 15, 2025

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)