Introduction à un événement controversé

Récemment, une invitation du président américain à un criminel de guerre a suscité de vives réactions tant au niveau national qu’international. Cet événement soulève de nombreuses questions non seulement sur les implications politiques, mais également sur les valeurs éthiques que représente cette décision. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des débats sur le respect des droits humains, cet incident met en lumière la complexité des relations entre les États-Unis et d’autres nations.

À l’heure actuelle, le climat politique aux États-Unis est déjà chargé. Les challenges internes, y compris les préoccupations concernant les droits civiques et la justice sociale, exacerbent les clivages au sein du pays. Pendant ce temps, sur la scène internationale, les conflits armés, les violations des droits humains et les crises humanitaires perdurent dans plusieurs régions du monde. L’invitation d’un criminel de guerre par le président peut être perçue comme un message contradictoire vis-à-vis de l’ engagement des États-Unis à promouvoir la paix et la justice.

En effet, un tel geste pourrait sembler minimiser les atrocités commises et envoyer une onde de choc à travers les diplomaties mondiale. Cela pose également la question de la légitimité et de la responsabilité des leaders dans leurs choix et alliances. Alors que certains peuvent défendre cette invitation comme un acte de diplomatie pragmatique, d’autres y voient un alignement avec des personnages controversés qui non seulement bafouent la loi, mais provoquent également la souffrance des innocents.

Ce contexte met en exergue les dilemmes auxquels font face les dirigeants, confrontant les impératifs géopolitiques aux responsabilités morales. L’invitation souligne ainsi les enjeux cruciaux pour l’avenir des relations internationales et les valeurs qui devraient guider ces interactions.

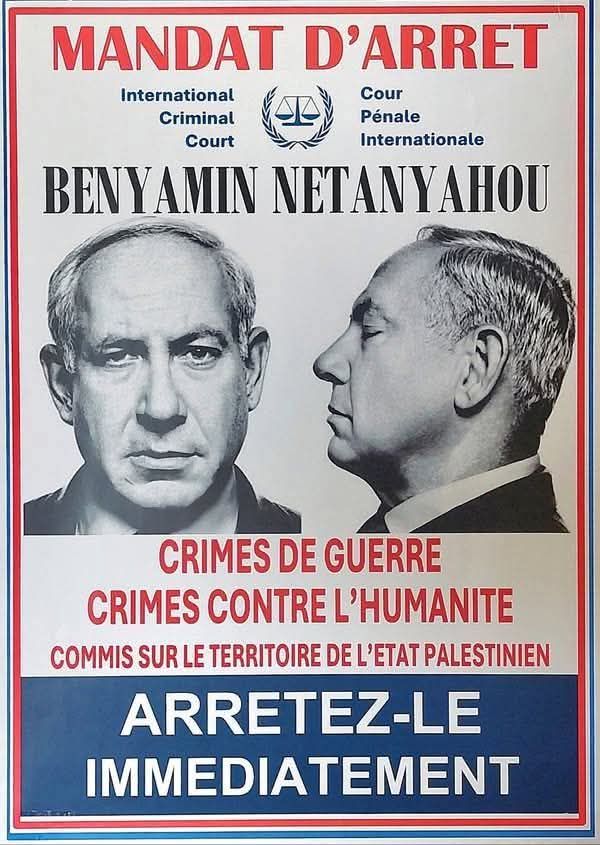

Le Criminel de Guerre : Profil et Antécédents

Le personnage central de cette controverse est un individu dont le passé tumultueux a suscité l’attention mondiale. Originaire d’une région marquée par des conflits incessants, ce criminel de guerre a été accusé de multiples violations des droits de l’homme. Son ascension au pouvoir a eu lieu dans un contexte de guerre civile, où il a su exploiter le chaos pour établir son autorité. Les allégations portées contre lui incluent, entre autres, des exécutions sommaires, des tortures systématiques et la déportation de populations civiles.

Les événements clés de sa carrière se sont produits notamment durant un conflit armé qui a duré plusieurs années et qui a causé des millions de pertes humaines. Ce criminel de guerre a été impliqué dans des opérations militaires qui ont révélé une brutalité sans précédent envers les populations vulnérables. Les atrocités commises sous son commandement ont été documentées par de nombreuses organisations internationales, entraînant des enquêtes approfondies sur ses activités. Bien que des efforts aient été déployés pour le traduire en justice, ses connections politiques et militaires ont souvent entravé ces démarches.

Les répercussions internationales de ses actions ont été significatives. Des sanctions ont été imposées par différentes nations, et des appels à la justice pénale internationale se sont multipliés. Les discussions autour de sa responsabilité criminelle ont mis en lumière le rôle complexe des dirigeants dans les conflits contemporains. En raison de ces éléments, ce criminel de guerre est désormais un symbole des atrocités qui caractérisent les guerres modernes, faisant de lui une figure controversée sur la scène internationale. L’invitation du président américain à dîner avec lui soulève ainsi des questions éthiques et politiques majeures concernant la réconciliation et la justice dans les relations internationales.

Les Réactions Politiques et Publiques

La récente invitation d’un criminel de guerre au dîner par le président américain a suscité une onde de choc à la fois sur le plan politique et au sein de l’opinion publique. Les réactions ont été variées et souvent polarisées, reflétant les lignes de fracture idéologiques qui traversent le paysage politique contemporain. D’une part, certains politiciens ont exprimé leur indignation, dénonçant cette décision comme une atteinte à la moralité et aux valeurs démocratiques. Ils ont souligné le risque d’envoyer un message déplorable sur la responsabilité et la justice internationale qui pourrait conduire à une normalisation de comportements condamnables sur la scène mondiale.

Par ailleurs, un autre groupe de politiciens a tenté de défendre l’invitation, arguant que le dialogue est crucial, même avec des individus dont les actions sont profondément problématiques. Selon ces voix, engager une conversation avec des personnes controversées pourrait ouvrir des voies vers des solutions pacifiques à des conflits dévastateurs. Cependant, cette opinion a été critiquée pour minimiser la gravité des actes criminels et ignore les souffrances des victimes.

Du côté du grand public, les réactions ne sont pas moins passionnées. De nombreux citoyens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation et leur indignation face à cette décision. Les hashtags dénonçant l’invitation ont rapidement gagné en popularité, illustrant le rejet général d’une telle approbation tacite des comportements criminels. À l’inverse, certains segments de la population ont soutenu la nécessité d’une approche audacieuse et pragmatique de la diplomatie, mais leur voix demeure minoritaire dans cette crise de confiance.

Les préoccupations éthiques soulevées par cette situation révèlent des tensions profondes dans la perception de la justice, des droits de l’homme et de la responsabilité politique. Alors que ce dilemme s’aggrave, il apparaît que cette invitation pourrait avoir des implications significatives à long terme pour les relations internationales et la réputation des États-Unis sur la scène mondiale.

Les Implications pour la Politique Étrangère Américaine

Le fait que le Président américain ait invité un criminel de guerre à dîner soulève des questions importantes concernant la politique étrangère des États-Unis. Premièrement, cet acte peut être perçu comme une légitimation des comportements violents et des violations des droits de l’homme pouvant découler de tels actes. Les États-Unis, traditionnellement perçus comme des défenseurs de la démocratie et des droits humains, risquent de voir leur image ternie sur la scène mondiale. La perception qu’ont les autres nations de la politique étrangère américaine pourrait en être profondément affectée.

En outre, cette invitation pourrait engendrer des tensions avec les alliés des États-Unis qui luttent contre l’impunité en matière de crimes de guerre. Les nations qui sont en désaccord avec les agissements de ce criminel de guerre, ou qui ont eux-mêmes été victimes de ses actions, pourraient interpréter cet événement comme un manque de solidarité américaine. Cela pourrait, à son tour, miner les partenariats diplomatiques et militaires que les États-Unis entretiennent, rendant la coopération sur des questions essentielles telles que la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme plus difficile.

Des répercussions sur les relations bilatérales avec certaines nations peuvent également survenir. Par exemple, les pays du Moyen-Orient, qui ont déjà des relations tendues avec les États-Unis, pourraient se sentir encore plus aliénés par une telle invitation. En conséquence, cela pourrait aggraver les tensions géopolitiques dans des régions déjà fragiles, compromettant les efforts de paix et de dialogue diplomatique. Il est donc crucial d’évaluer attentivement comment cette invitation pourrait façonner les interactions à long terme entre les États-Unis et d’autres nations, ainsi que les implications pour le système international dans son ensemble.

Les Aspects Juridiques de l’Invitation

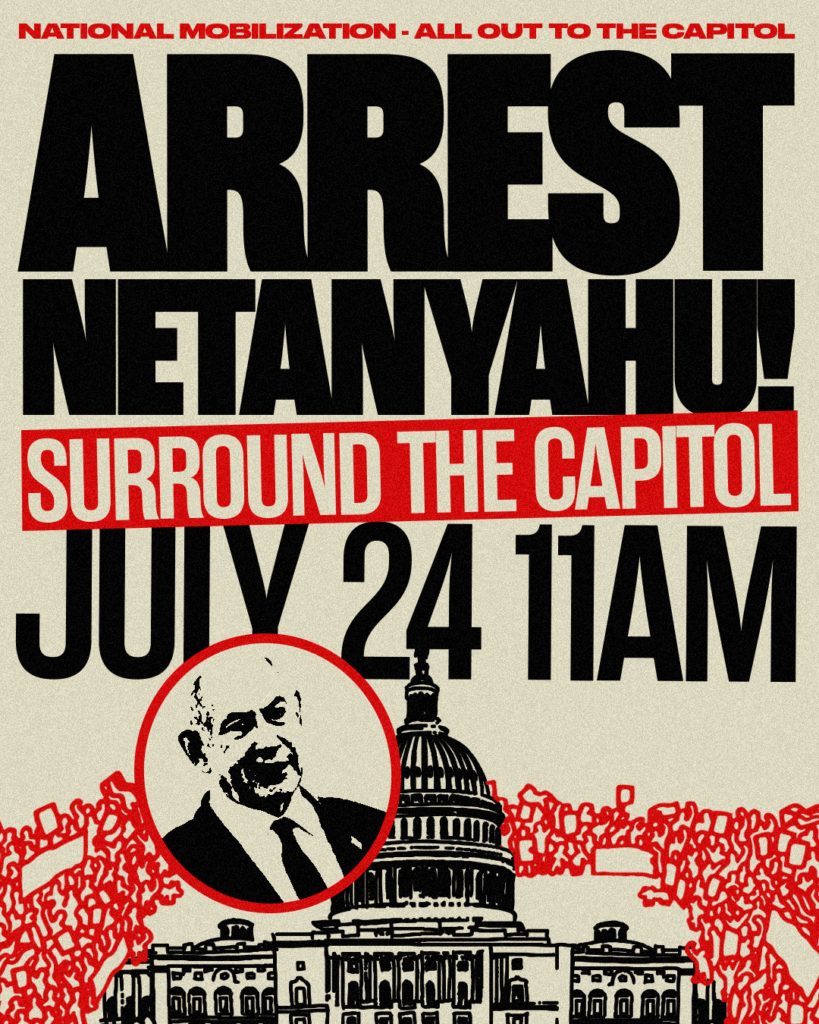

Lorsque se pose la question de l’invitation d’un criminel de guerre par un chef d’État, il est essentiel d’explorer les implications juridiques qui en découlent. Selon le droit international, les crimes de guerre sont des violations graves des conventions de Genève et des principes de droit humanitaire. Ces actions sont systématiquement condamnées par la communauté internationale et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Il est donc capital pour un dirigeant d’évaluer les répercussions potentielles de ses actions, notamment lorsqu’il choisit d’inviter un individu accusé de telles violations à un événement officiel.

Une des principales considérations légales réside dans le principe de responsabilité pénale internationale. Les chefs d’État, tout en bénéficiant d’une certaine immunité diplomatique, ne sont pas entièrement protégés des conséquences juridiques associées à leur comportement. Inviter une personne identifiée comme criminel de guerre peut être considéré comme une approbation tacite de ses actions, ce qui peut soulever des questions sur la légitimité du gouvernement ainsi que sur l’éventuelle complicité dans des crimes passés.

En outre, les gouvernements peuvent être tenus responsables de violations du droit international si leurs actions sont perçues comme favorisant ou soutenant des comportements criminels. Cela pourrait mener à des sanctions internationales et à des condamnations par des tribunaux tels que la Cour pénale internationale (CPI). Les implications pour la politique étrangère et les relations internationales peuvent également être significatives. L’invitation d’un criminel de guerre peut amener à une rupture de relations avec d’autres pays et à des tensions diplomatiques.

En somme, les implications juridiques de l’invitation d’un criminel de guerre par un président soulèvent des questions complexes, tant du point de vue de la législation internationale que de la responsabilité individuelle des dirigeants. Ces actions doivent être mesurées avec soin, en tenant compte des conséquences potentiellement vastes pour le pays et la communauté internationale.

Les Opinions des Experts : Éthique et Moralité

L’invitation d’un criminel de guerre à un dîner à la Maison Blanche soulève des questions éthiques profondes, suscitant des réactions variées parmi les experts. Les intervenants dans ce débat incluent des chercheurs en éthique, des avocats spécialisés en droits humains, et des spécialistes des relations internationales. Chacun apporte une perspective unique sur les implications morales de cette décision controversée.

Selon le Dr. Jean-Pierre Moreau, un éthicien reconnu, l’hospitalité détient une dimension éthique complexe, surtout lorsqu’elle est offerte à un individu ayant un passé criminel. “Accorder une telle invitation envoie un message ambigu sur la responsabilité et l’impunité,” dit-il. Cette approche soulève la question de savoir si des conversations diplomatiques peuvent justifier des actes qui biaisent les valeurs fondamentales de la justice et de l’humanité.

De son côté, la professeure Marie-Claude Dupont, avocate spécialisée en droits humains, souligne que l’acceptation de la présence d’un criminel de guerre dans des cercles officiels est un coup porté aux victimes. “Cela peut être perçu comme un manque de respect pour ceux qui ont souffert à cause de ses actions,” explique-t-elle. Les implications morales de cette invitation ne se limitent donc pas à la sphère politique; elles touchent également la dignité des victimes et le discours international sur les droits de l’homme.

En outre, les spécialistes des relations internationales avertissent que ce type d’ouverture peut provoquer une réaction internationale négative. L’analyste politique Samuel Laurent évoque que l’invitation pourrait affecter la perception des États-Unis sur la scène mondiale. “Les nations observatrices pourraient interpréter ce geste comme une normalisation de l’impunité, ce qui pourrait également influencer les normes éthiques en matière de relations internationales,” ajoute-t-il.

Ces perspectives montrent que l’éthique et la moralité sont au cœur de cette affaire, touchant non seulement le domaine politique, mais également les valeurs fondamentales qui régissent les interactions humaines. Les implications sont vastes, et il sera intéressant de voir comment cet événement influencera la perception publique et les discussions sur l’éthique dans la politique moderne.

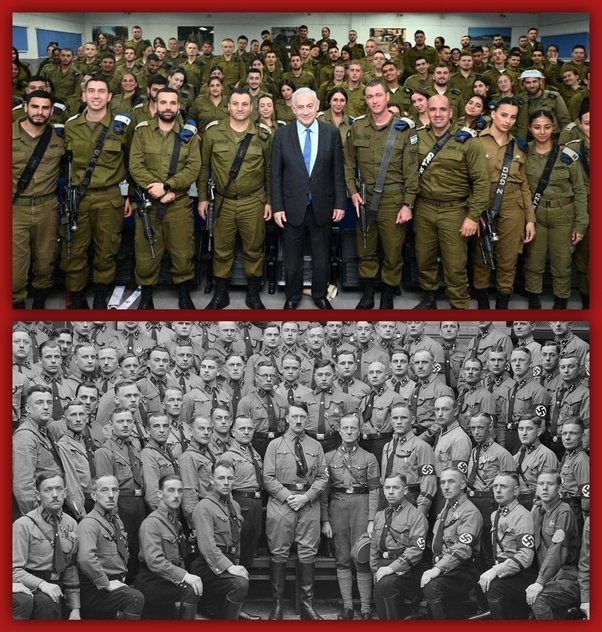

Comparaisons Historiques : Restaurer ou Puni ?

Tout au long de l’histoire, de nombreux dirigeants se sont retrouvés face à d’ardentes questions éthiques en matière de relations internationales, notamment en ce qui concerne leurs interactions avec des criminels de guerre ou des dictateurs. Un exemple pertinent est l’invitation de l’ancien président américain Nixon à rencontrer le dictateur chinois Mao Zedong dans les années 1970. Cette rencontre, bien que controversée, fut interprétée par certains comme une stratégie pragmatique visant à rétablir des relations diplomatiques, malgré le passé violent de Mao et les violations des droits de l’homme en Chine. De manière similaire, la réunion entre le président américain et un criminel de guerre contemporain pourrait être perçue sous un angle stratégique où la réconciliation et le dialogue prévalent sur les récriminations.

Un autre cas notable est celui de la décision du gouvernement israélien d’engager des négociations avec Yasser Arafat, le dirigeant de l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), qui avait été désigné comme un terroriste par de nombreux pays. Cet acte — perçu par certains comme une trahison — a finalement facilité le processus de paix à travers les accords d’Oslo. De telles décisions soulèvent des interrogations profondes : lorsqu’un État choisit de dialoguer avec un individu ou un groupe aux antécédents violents, ce choix est-il une voie vers la réconciliation, ou renforce-t-il la légitimation de la violence ?

En somme, l’invitation à dîner d’un dirigeant envers un criminel de guerre peut être vue à travers différents prismes historiques. Cela illustre la complexité des relations internationales où le dialogue et la diplomatie sont souvent favorisés, même au prix de choix controversés. Par ailleurs, cette délicate balance entre recherche de paix et acceptation des atrocités passées peut générer des débats moraux intenses au sein de l’opinion publique et des cercles politiques.

L’Impact sur les Victimes et les Communautés Affectées

Les conséquences de l’invitation d’un criminel de guerre par le président américain s’étendent bien au-delà des simples diplomaties de soirée, touchant profondément les victimes et les communautés concernées. Pour de nombreux survivants de violences et d’abus, cet acte peut raviver des souvenirs douloureux, suscitant des émotions de colère, d’incompréhension et de tristesse. Les victimes peuvent ressentir une invalidation de leur souffrance, un sentiment que leur douleur est banalisée par la reconnaissance d’un individu ayant perpétré des atrocités au lieu d’être tenu pour responsable.

Psychologiquement, ces événements peuvent entraîner un choc post-traumatique (SPT) au sein des communautés touchées. Les victimes, souvent déjà en proie à des effets dévastateurs causés par des conflits, doivent également faire face à la stigmatisation et à l’isolement social. Ce sentiment d’abandon peut être exacerbé par le fait que les représentants d’un pays puissant choisissent d’interagir avec celui qu’ils considèrent comme un criminel de guerre, minant ainsi leurs luttes pour justice et réconciliation.

Au niveau communautaire, cette invitation envoie un message déconcertant sur les valeurs et les priorités du gouvernement. Les communautés affectées peuvent ressentir un profond sentiment de trahison, ce qui peut entraîner un effritement des liens sociaux et une polarisation accrue au sein de la population. L’invitation peut également manquer d’empathie, aggravant le sentiment d’injustice que ressentent les victimes, en les laissant avec la conviction que leurs souffrances sont négligées par ceux qui détiennent le pouvoir.

Dans ce contexte, il est crucial d’explorer les différentes façons dont les communautés reconnaissent et rendent compte de ces impacts. Cela implique de créer des dialogues ouverts, de soutenir les initiatives de justice transitionnelle et de développer des programmes qui répondent directement aux besoins des victimes et de leurs familles. En intégrant ces dimensions dans le discours public, les communautés peuvent commencer à guérir et trouver des moyens de rétablir la dignité face à l’adversité.

Conclusion : Réflexions sur l’Avenir

Alors que nous examinons la controverse entourant l’invitation par le président américain d’un criminel de guerre à un dîner officiel, il est essentiel de considérer ses implications pour l’avenir de la politique américaine. Ce choix audacieux soulève des questions fondamentales sur les valeurs que souhaite incarner la nation et la manière dont elle se positionne sur la scène mondiale. L’histoire a démontré que les décisions politiques, même celles qui semblent anodines, peuvent avoir des répercussions profondes sur les relations internationales et la réputation d’un pays.

En interrogeant les fondements moraux de cette invitation, nous devrions également réfléchir aux enseignements que l’histoire offre. Les conséquences de l’empathie démesurée envers des figures controversées, en particulier celles avec un passé criminel, peuvent entraîner une perception de la faiblesse ou de l’indécision de la part des États-Unis. Il est impératif que les dirigeants politiques tirent les leçons de choix passés pour naviguer efficacement dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe.

De futurs choix délicats exigeront une réflexion approfondie et une évaluation soigneuse des valeurs fondamentales qui sous-tendent ces décisions. La politique américaine doit évoluer en tenant compte de la mémoire collective et des erreurs du passé, afin de construire un avenir qui soit à la fois éthique et stratégiquement viable. Les débats qui suivront cette invitation pourraient également façonner la dynamique politique interne, incitant les citoyens à reconsidérer leur confiance dans les institutions. En définitive, l’enjeu n’est pas seulement de déterminer comment traiter les personnalités controversées, mais aussi comment défendre les grands principes qui guident la démocratie américaine.

— mfvnnews (@mfvnnews) July 7, 2025

Personne n’oubliera. @jnbarrot @francediplo https://t.co/BhVBMxXl8f

— Rima Hassan (@RimaHas) July 6, 2025

Il faut déposer plainte contre @jnbarrot à la @CourPenaleInt https://t.co/cxip91HIE9

— BrigadeAntiCons (@BrigadeAntiCons) July 6, 2025

A famous Danish singer Tessa Theresa holds the Palestinian flag on stage,

— 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) July 5, 2025

A powerful image that says it all. ❤️🇵🇸

Gaza’s fight is now a global cry for justice.

Artists and voices worldwide rise, demanding freedom. pic.twitter.com/Swu3RaAJAK

— mfvnnews (@mfvnnews) July 7, 2025

Deux millions de personnes ont fui Israël pour ne jamais y revenir.

L’armée et les infrastructures israéliennes ont été entièrement détruites.

Le site web israélien Hess a été piraté, révélant la mort de :

Six généraux supérieurs

32 officiers du Mossad

78 officiers du Shin Bet

27 officiers de la marine

198 officiers de l’armée de l’air

462 soldats

423 civils

Pertes de missiles intercepteurs israéliens

11 milliards de dollars

Sans parler de la destruction totale d’un tiers d’Israël.

Les rues et les routes sont couvertes de décombres.

Israël fait face à une véritable catastrophe qu’il n’avait jamais anticipée depuis sa création.

Les ports maritimes sont presque entièrement détruits.

Les services sont inexistants.

Les stations-service et les stations-service sont endommagées et hors service.

Des éléments qui n’ont pas été montrés à la télévision, sur les chaînes satellite et dans les médias sont presque entièrement détruits.

Des sites importants, des aéroports et d’autres sites sont détruits.

Israël a subi un coup dur, irréparable et qui nécessitera trois à quatre ans. Les destructions actuelles sont estimées à trois mille milliards de shekels. Netanyahou a frappé l’Iran à la hâte, mais son attaque n’a rien donné. Le réacteur nucléaire iranien n’a pas été touché. Le régime iranien n’est pas tombé, et Netanyahou n’a pas tenu ses promesses envers les pays du Golfe, qui ont déboursé des milliers de milliards de dollars pour réaliser ce rêve de la fin de la République islamique d’Iran. L’Iran sortira certainement renforcé de cette frappe et retrouvera sa force. Israël, les États du Golfe, l’Europe et l’Amérique ne s’attendaient pas à ce que l’Iran soit aussi fort, résilient et tactique. L’Iran a balayé tous les milliers de milliards du Golfe. Il a piétiné Israël d’une manière inattendue et sans précédent. Israël, l’Amérique et les États du Golfe ont en réalité perdu la guerre contre l’Iran. L’Iran a en réalité gagné. Certains éléments, qui vous seront révélés plus tard, expliquent la victoire de l’Iran. L’Iran est devenu le maître du Moyen-Orient. L’Iran a demandé à ses amis d’entrer en guerre seul et n’a sollicité l’aide de personne. L’Iran voulait mesurer sa capacité d’affrontement et de résistance. L’Iran a contraint ses ennemis israéliens, américains et européens à demander un cessez-le-feu. Trump craignait que si l’Iran prolongeait la guerre et épuiserait l’Amérique et Israël, cela entraînerait leur effondrement imminent. Sans parler de l’économie mondiale, confrontée à des crises énergétiques et à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base dans le monde entier. L’Amérique craignait de déclencher une troisième guerre mondiale.

Envoyer des commentaires

Pannelli laterali

Historique

Sauvegardé

“Un tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression”. Quelques jours après la suspension d’un enseignant contractuel par la direction de la Toulouse School Economics, la polémique n’est pas totalement éteinte. Ce professeur de mathématiques se voit reprocher une prise de position sur le conflit israélo-palestinien devant ses étudiants. Des propos enregistrés et relayés sur internet. Depuis, plusieurs organisations ont pris position, réclamant sa réintégration.

Le soutien à la Palestine réprimé

Près d’une vingtaine d’organisations et collectifs ont co-signé un communiqué de presse dénonçant la suspension à titre conservatoire de ce professeur contractuel de TSE. Il y a notamment les sections locales de syndicats de l’éducation comme Sud ou la CGT. Mais également les collectifs Palestine Vaincra, la LDH ou encore l’Union juive française pour la Paix.

Dénonçant “une vague de harcèlement haineux qui vise notre camarade” depuis que ses propos en cours ont été rendus publics, les signataires de ce texte écrivent que “l’amalgame fait entre soutien à la Palestine et antisémitisme, notamment par la ministre démissionnaire de l’Enseignement supérieur, sert de prétexte à ce tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression.”

Nous soutenons notre camarade face aux attaques et aux procédures administratives et judiciaires qui le visent, pour avoir simplement exprimé son indignation face aux massacres en cours dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Communiqué inter-organisations

La direction de TSE a ouvert une enquête administrative et suspendu l’enseignant contractuel pour une durée de quatre mois pour manquement “à son obligation de réserve”. Une notion qui fait débat concernant les enseignants-chercheurs.

“Permettons l’expression légale des analyses contraires : on a inventé l’université pour cela”

Député LFI de la première circonscription de Haute-Garonne, Hadrien Clouet est docteur en sociologie et chercheur associé de plusieurs centres universitaires. Il a, lui aussi, livré “quelques réflexions” sur la suspension de ce professeur.

“Il n’y a pas de devoir de réserve dans le supérieur, mais un droit commun (il faut respecter la loi), des obligations déontologiques et le respect de principes de tolérance et d’objectivité”, écrit-il en s’appuyant sur l’article L. 952-2 du Code de l’éducation.

“Un prof qui parle neuf minutes d’un sujet hors cursus, cela arrive parfois à la demande d’étudiant•es, écrit Hadrien Clouet. On donne les coordonnées du problème, les différents points de vue existants à notre connaissance et parfois, si c’est attendu, le sien propre, pour que l’audience dispose de recul et sache qu’il s’agit d’un propos qui peut être contesté et n’engage ni tous les collègues comme communauté scientifique ni l’institution.”

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)