Israel, USA, UK and EU are starving Gaza.

— Irlandarra (@aldamu_jo) July 22, 2025

Stop the Genocide, Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/gwwDjfbaNt

Plus d’une centaine d’organisations humanitaires ont averti, ce mercredi 23 juillet, qu’une « famine de masse » se propage dans la bande de Gaza dévastée par la guerre génocidaire israélienne.

faim

Mardi, un hôpital de Gaza avait affirmé que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim en 72 heures dans le territoire assiégé, ravagé par plus de 21 mois de guerre israélienne.

« Alors qu’une famine de masse se propage dans la bande de Gaza, nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent », indiquent dans un communiqué des ONG, dont Médecins sans frontières, plusieurs branches de Médecins du monde et Caritas, Amnesty international, ou encore Oxfam international.

Elles appellent à un cessez-le-feu immédiat, à l’ouverture de tous les points de passage terrestres et à la libre circulation de l’aide humanitaire.

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a révélé que l’armée d’occupation israélienne a tué à Gaza depuis fin mai plus de 1.000 personnes qui cherchaient à obtenir de l’aide humanitaire, dont la grande majorité près de centres de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les Etats-Unis et ‘Israël’ au financement opaque.

« La malnutrition explose »

« Il suffit de regarder l’horreur qui se déroule à Gaza, avec un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l’histoire récente. La malnutrition explose. La famine frappe à toutes les portes », a déclaré mardi le patron de l’ONU Antonio Guterres.

A Gaza-ville (nord), le directeur de l’hôpital al-Chifa, Mohammed Abou Salmiya, a ainsi annoncé mardi que « 21 enfants (étaient) morts de malnutrition ou de faim » en 72 heures dans plusieurs hôpitaux, y compris le sien. « A chaque moment, de nouveaux cas arrivent aux hôpitaux. »

jawad

A l’hôpital Nasser (sud), des images ont montré des parents pleurant sur la dépouille de leur fils de 14 ans, Abdel Jawad al-Ghalban, mort de faim, dont le corps squelettique venait d’être enveloppé dans un sac mortuaire blanc.

jawad2

Fatigue, épuisement, incapacité à se tenir debout et évanouissements des suites de la famine qui sévit dans la bande de Gaza.

Génocide à Gaza : Nouveau massacre à Tal al-Hawa et bombardements intensifs sur Deir al-Balah

Entre-temps, les forces d’occupation israéliennes ont commis, tôt ce mercredi matin, un nouveau massacre dans la ville de Gaza, coïncidant avec la poursuite de leur incursion terrestre commencée deux jours plus tôt. Elles ont étendu leurs bombardements à plusieurs zones du centre-ville et du sud.

famine

Selon des sources médicales à Gaza, sept civils sont tombés en martyre et plus de 15 autres blessés lors d’une frappe aérienne visant une maison dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le transport des enfants blessés vers les hôpitaux.

Par ailleurs, des images diffusées par des soldats israéliens montrent l’exécution par des drones suicides d’un enfant et d’une femme en quête de nourriture et d’eau dans la ville de Gaza.

Plus tôt dans la nuit, les forces d’occupation israéliennes ont bombardé une tente abritant des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de Gaza, tuant une Palestinienne et en blessant plusieurs autres.

Cet incident survient moins de 24 heures après un massacre similaire dans le même camp, qui a fait des dizaines de martyrs et de blessés.

Des sources médicales palestiniennes ont également signalé que l’occupation avait pris pour cible une ambulance transportant une équipe médicale ce mercredi matin, près de l’hôpital Hamad, au nord-ouest de Gaza, blessant plusieurs ambulanciers.

Au même moment, l’armée d’occupation a poursuivi les bombardements d’habitations dans les quartiers est de la ville de Gaza, notamment celui de Touffah, dans le cadre de son escalade militaire.

85 citoyens palestiniens, dont au moins 31 demandeurs d’aide, sont tombés en martyrs et des dizaines d’autres blessés mardi par les tirs israéliens et les frappes aériennes contre la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire contre Gaza, marquée par des meurtres, la famine, des destructions et des déplacements forcés, ignorant tous les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de Justice exigeant l’arrêt de la guerre.

Le génocide israélien en cours contre Gaza a fait plus de 201 000 morts et blessés, la plupart des enfants et des femmes, et plus de 9 000 disparus, en plus de plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées et d’une famine qui a coûté la vie à de nombreuses personnes.

Introduction au Conflit Israélo-Palestinien

Le conflit israélo-palestinien, l’un des conflits les plus persistants et complexes du XXe siècle et du début du XXIe siècle, trouve ses racines dans une multitude de facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux. À partir de la fin du XIXe siècle, avec la montée du nationalisme juif, le sionisme a cherché à établir un foyer national juif en Palestine, alors sous l’Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale et le mandat britannique, les tensions entre la population juive et les Arabes palestiniens se sont intensifiées, alimentées par des promesses contradictoires faites par les puissances coloniales.

Le plan de partage de l’ONU en 1947, qui proposait de diviser la Palestine en États juif et arabe, a été rejeté par les dirigeants arabes, entraînant la première guerre israélo-arabe en 1948, qui a vu la création de l’État d’Israël. Cette guerre a également conduit à un déplacement massif de Palestiniens, un événement connu sous le nom de Nakba. Depuis lors, les cicatrices de cette période de conflit continuent d’affecter les relations israélo-palestiniennes, résultant en une lutte acharnée pour la terre, l’identité et des droits fondamentaux.

Les décennies suivantes ont été marquées par des violences réciproques, des résolutions diplomatiques échouées et des initiatives de paix avortées, souvent entravées par l’inaction des grandes puissances internationales. Les aspects économiques, tels que les inégalités d’accès aux ressources et à l’emploi, ainsi que les restrictions sur la liberté de mouvement, exacerbent encore la situation. Le climat politique, où se mêlent nationalisme et religiosité, continue d’alimenter un ressentiment qui rend difficile toute perspective de paix durable.

Ainsi, le conflit israélo-palestinien est ancré dans des dynamiques historiques complexes et doit être compris au sein d’un cadre global qui inclut le nationalisme, l’identité, et le pouvoir. La recherche de solutions nécessite une réflexion approfondie sur les injustices passées et présentes et sur les aspirations légitimes des peuples concernés.

Le Rôle d’Israël dans le Conflit

Israël, en tant qu’acteur principal dans le conflit israélo-palestinien, a été souvent au centre des débats internationaux concernant ses politiques militaires et ses actions contre la population palestinienne. Depuis la création de l’État en 1948, Israël a mis en œuvre une série de mesures militaires qui ont suscité des préoccupations majeures sur la protection des droits humains. Ces actions incluent des bombardements fréquents, des opérations militaires terrestres et des blocus qui affectent gravement les conditions de vie des Palestiniens.

Au fil des ans, les forces israéliennes ont été impliquées dans des attaques qui ont causé des pertes humaines massives parmi les civils. Les bombardements dans des zones densément peuplées, notamment à Gaza, sont souvent signalés comme des violations des normes internationales. Les organisations des droits de l’homme, y compris Amnesty International et Human Rights Watch, ont documenté divers incidents où des civils ont été ciblés ou blessés dans des opérations militaires israéliennes. Les chiffres de ces pertes en vies humaines et les rapports d’abus sont alarmants, car ils soulignent une situation de crise humanitaire depuis de nombreuses années.

Les accusations de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme se multiplient, alimentées par des incidents largement médiatisés pendant les escalades de violence. La politique de colonisation israélienne en Cisjordanie se traduit également par des déplacements de population et des répressions violentes. De nombreux observateurs, tant au niveau national qu’international, soutiennent qu’une telle approche ne fait qu’accroître les tensions dans la région, entretenant un cycle de violence difficile à rompre.

En somme, le rôle d’Israël dans ce conflit est marqué par des actions militaires qui soulèvent des préoccupations éthiques et juridiques, et cela continuellement documenté par des institutions dédiées aux droits humains. Dans un contexte international où la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes sur les violations deviennent de plus en plus pressantes, il est crucial d’analyser et de réfléchir aux conséquences des actions israéliennes sur la population palestinienne.

L’Implicite Soutien des États-Unis

Le soutien militaire et financier des États-Unis à Israël est un aspect fondamental du conflit israélo-palestinien. Depuis plusieurs décennies, cette aide a été l’un des piliers des relations bilatérales entre les deux nations. Les États-Unis ont fourni à Israël environ 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle, consolidant ainsi sa position en tant que principal bénéficiaire de l’aide extérieure américaine. Cette aide a des répercussions directes non seulement sur les capacités militaires d’Israël, mais également sur les dynamiques du conflit avec les Palestiniens.

Les motivations derrière ce soutien vont au-delà des simples considérations militaires. Les États-Unis voient Israël comme un allié stratégique au Moyen-Orient, partageant une vision particulière des valeurs démocratiques et de la sécurité. Cependant, cet appui soulève des questions éthiques, notamment en ce qui concerne les droits humains des Palestiniens. Lorsqu’une partie reçoit un financement conséquent, il en découle des obligations morales et éthiques. Le rôle des États-Unis dans cette dynamique est souvent critiqué, car l’assistance fournie à Israël est perçue par certains comme une approbation tacite des opérations militaires menées contre les Palestiniens, qui, selon divers rapports, ont conduit à des violations des droits humains.

Au-delà du soutien financier, les États-Unis fournissent également une aide politique, souvent en utilisant leur pouvoir de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer les résolutions qui condamnent les actions israéliennes. Ce système de soutien crée un déséquilibre significatif dans la lutte pour les droits palestiniens, rendant la recherche d’une paix durable encore plus difficile. Une analyse approfondie de cette dynamique révèle comment l’implication des États-Unis dans le conflit renforce les tensions et affecte profondément la population palestinienne, qui fait face à des conséquences tragiques au quotidien. La majorité des observateurs s’accordent à dire que cette dynamique devrait être repensée pour promouvoir une véritable paix dans la région.

L’Europe et Sa Position Ambiguë

La position de l’Europe dans le conflit israélo-palestinien est souvent marquée par une ambiguïté notable qui soulève des questions sur les véritables intentions des États membres. Historiquement, l’Union européenne a exprimé un soutien indéfectible aux valeurs des droits de l’homme et à la recherche de la paix dans la région, postulant une résolution basée sur une coexistence pacifique de deux États. Cependant, les actions concrètes de l’Europe ne semblent pas toujours alignées avec ces idéaux, entraînant des critiques quant à son engagement face à la violence et aux violations des droits de l’homme.

Les déclarations politiques émises par les dirigeants européens oscillent fréquemment entre des condamnations des actions militaires israéliennes et un soutien tacite à ces dernières, donnant l’impression d’une volonté de ne pas froisser un partenaire diplomatique important. Bien qu’il existe des résolutions appelant à l’arrêt des colonisations et des sanctions envers des entités complices de la violence, la mise en œuvre de ces mesures reste souvent insuffisante. Cela soulève des interrogations sur l’efficacité de l’Europe en tant qu’entité politique capable d’agir dans le respect des droits de l’homme.

De plus, la diplomatie européenne est souvent influencée par des considérations économiques et géopolitiques, compliquant encore davantage sa capacité à prendre une position résolue. En matière de relations bilatérales, les États membres peuvent agir de manière disparate, certains cherchant à établir ou maintenir de solides relations économiques avec Israël, tandis que d’autres plaident pour une politique plus ferme en faveur des droits des Palestiniens. Cette diversité d’approches rend difficile la formulation d’une position unifiée qui pourrait effectivement répondre aux attentes en matière de droits humains et de justice sociale.

Finalement, cette inconsistance dans la réponse européenne face à la crise en cours témoigne d’une lutte interne entre les valeurs proclamées et les intérêts stratégiques, mettant ainsi en lumière les défis auxquels l’Europe est confrontée dans les relations complexes qu’elle entretient avec Israël et la Palestine.

L’Appel à la Conscience des Citoyens

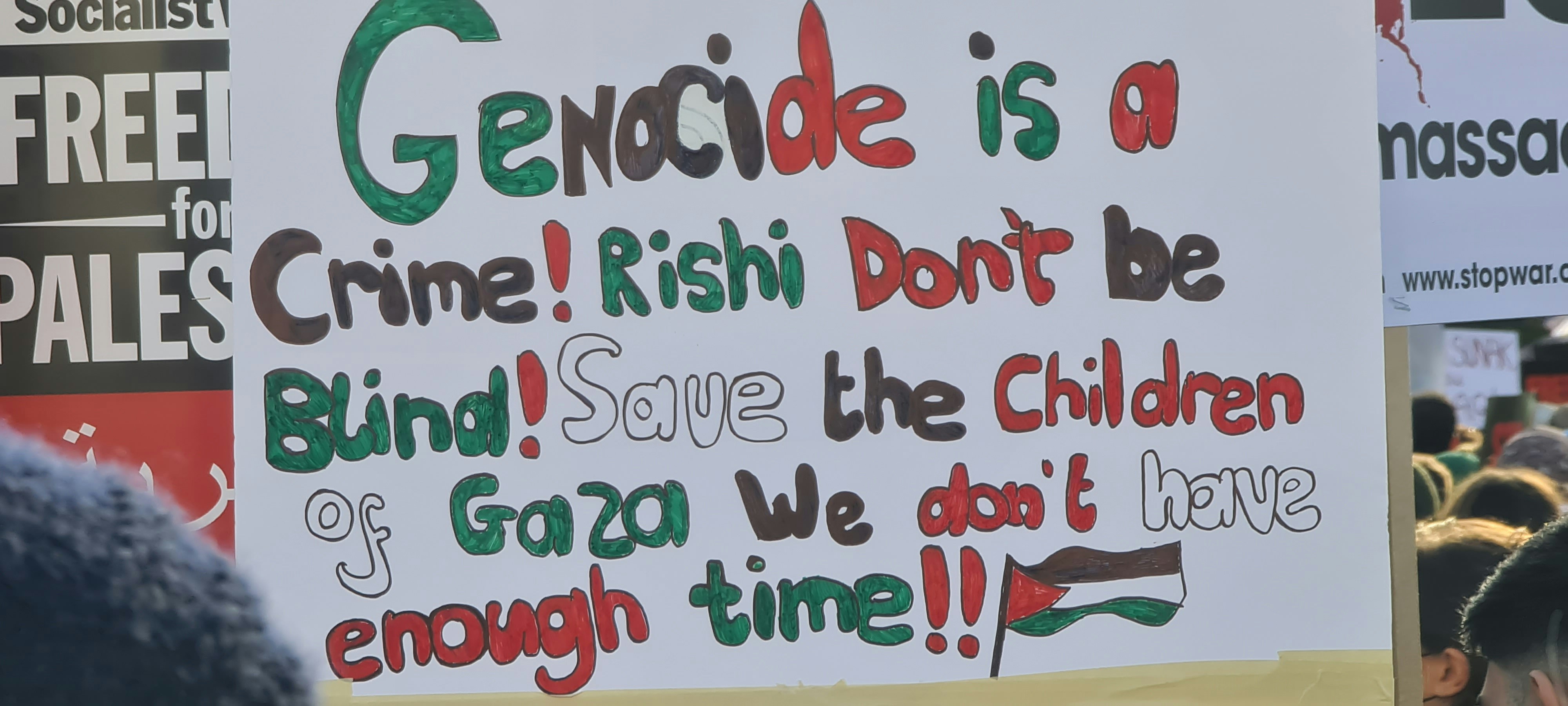

Face aux atrocités et aux souffrances humaines résultant du conflit israélo-palestinien, il devient impératif pour les citoyens du monde entier de se mobiliser et d’élever la voix contre ce qui est perçu par certains comme un génocide. Au cours des dernières années, des mouvements citoyens ont émergé, appelant à une prise de conscience et à une action concertée pour dénoncer les violations des droits humains datant des périodes de tensions prolongées. Ces initiatives sont fondées sur un principe essentiel : tous les êtres humains méritent d’être protégés et respectés.

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial dans l’éducation et la sensibilisation, en fournissant des plateformes pour que les voix des personnes affectées par le conflit soient entendues. Par exemple, des campagnes de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) ont été lancées pour protester contre les actions perçues comme oppressives. Ces efforts visent non seulement à informer le public, mais également à inciter des changements politiques qui pourraient mener à une résolution pacifique du conflit.

Il est également essentiel pour les individus de s’impliquer dans des dialogues constructifs qui ouvrent la voie à une meilleure compréhension. Participer à des manifestations pacifiques, signer des pétitions, et soutenir des collectes de fonds pour les victimes du conflit sont autant d’actions que chacun peut entreprendre. Les réseaux sociaux offrent également une plateforme inédite pour sensibiliser un large public et mobiliser des soutiens variés. À travers ces actions, les gens de conscience contribuent à un mouvement global vers la paix et la justice, rappelant aux gouvernements et aux institutions l’importance de la responsabilité collective.

L’appel à la conscience des citoyens ne se limite pas à une simple protestation; il s’agit d’équiper chacun de la capacité de défendre les droits humains, basés sur des valeurs de dignité et de compassion. En agissant ensemble, il est possible de créer un impact significatif dans la lutte pour la justice et la paix en Palestine.

Les Voix de la Résistance et de la Solidarité

Dans le contexte délicat du conflit israélo-palestinien, de nombreuses personnalités publiques, activistes et organisations ont émergé en tant que voix de la résistance et de la solidarité. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans la sensibilisation aux violations des droits de l’homme en Palestine, et leur engagement témoigne de l’humanité face à l’injustice. Des figures comme Noam Chomsky et Angela Davis ont ouvertement critiqué les politiques israéliennes et appelé à une action collective pour défendre les droits des Palestiniens. Leurs déclarations et écrits soulignent l’importance d’unir nos efforts dans la lutte pour la justice et l’égalité.

De nombreux activistes sur le terrain, tels que ceux du BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), travaillent sans relâche pour faire entendre leur voix et dénoncer les inégalités. Ils organisent des manifestations, lancent des campagnes de sensibilisation et utilisent les réseaux sociaux pour alerter le monde sur les réalités vécues en Palestine. Ces épisodes de solidarité sont enrichis par des expériences partagées, où des témoignages poignants illustrent le quotidien difficile des Palestiniens. Ce partage d’histoires personnelles permet de transformer des données abstraites en récits émotionnels et engageants, qui touchent le public.

En outre, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Amnesty International et Human Rights Watch, se consacrent à documenter les abus et à défendre ceux dont les voix sont souvent étouffées. Leur travail de recherche et de rapports permet de faire pression sur la communauté internationale afin d’agir en faveur des droits humains. La solidarité internationale, manifestée par des campagnes de soutien et de financement pour les initiatives locales, est essentielle pour maintenir l’espoir et la résilience des populations confrontées à l’oppression.

Ainsi, ces voix de la résistance et de la solidarité se matérialisent comme des piliers dans la lutte pour la justice en Palestine, motivant d’autres à s’impliquer dans cette mission cruciale. La diversité des approches et des récits contribue à renforcer le mouvement, appelant chacun d’entre nous à se lever contre les inégalités et à défendre les droits fondamentaux. Les efforts collaboratifs peuvent potentiellement transformer la perception et la réalité en Palestine, rendant la justice accessible à tous.

Le Génocide en Question : Analyse et Débats

Le terme “génocide” est chargé de significations profondes et souvent controversées, surtout lorsqu’il est appliqué à des conflits contemporains tels que celui qui oppose Israël et la Palestine. Ce mot, qui évoque l’idée d’une destruction systématique d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, soulève des débats passionnés sur les implications juridiques et morales de son utilisation. D’une part, certains chercheurs et avocats plaident pour l’adoption de ce terme dans le contexte actuel, soulignant les violences, les déplacements forcés et les cycles de résilience transgénérationnels subis par le peuple palestinien. D’autre part, d’autres experts rétorquent que l’emploi de ce terme peut être problématique, arguant que des nuances doivent être considérées pour éviter de simplifier des conflits aux origines complexes.

Les implications juridiques de la qualification de des actes de violence en tant que génocide sont également considérables. Si une nation ou un gouvernement est accusé de génocide, cela peut entraîner des conséquences sur la scène internationale, y compris des enquêtes de la part de la Cour pénale internationale ou des sanctions économiques. Les débats autour de ce terme ne concernent donc pas simplement une question terminologique, mais touchent également à la responsabilité des États et des institutions dans la protection des droits humains.

En outre, la catégorisation des événements comme un génocide non seulement légitime la réaction internationale, mais elle offre aussi une plateforme pour les mouvements de solidarité et les appels à l’action. Cela dit, le choix des mots et l’usage du terme “génocide” dans le cadre des récits médiatiques et des discours publics nécessitent une réflexion approfondie. La communauté internationale doit naviguer soigneusement dans cette problématique, en tenant compte des témoignages et des préoccupations des populations affectées tout en évitant de dénaturer une réalité tragique qui mérite attention et compréhension.

Les Répercussions Globales sur la Paix et la Sécurité

Le conflit israélo-palestinien a des répercussions significatives sur la paix mondiale et la sécurité internationale. En tant que point focal de tensions géopolitiques, ce conflit influence les relations entre différentes nations et affecte la dynamique des alliances sur la scène mondiale. Les interventions militaires et les actes de violence alimentent un cycle de rancœur qui transcende les frontières, rendant difficile l’établissement d’une paix durable. En outre, le sentiment d’injustice ressenti par les populations touchées génère un terreau fertile pour les idéologies extrémistes, exacerbant ainsi les tensions régionales et international.

Les États-Unis, en fournissant un soutien militaire et financier à Israël, jouent un rôle central dans cette dynamique. Cette aide apporte une forme de légitimité au gouvernement israélien, même lorsque ses actions soulèvent des questions éthiques et morales. Parallèlement, les nations européennes, tout en soutenant des initiatives visant à promouvoir la paix, se trouvent souvent en désaccord sur la manière d’agir, ce qui complique la recherche d’une solution pacifique. Ces divergences peuvent engendrer des frustrations qui alimentent davantage les conflits, tant dans le cadre associatif que dans la coopération internationale.

Les répercussions sur la sécurité mondiale se font également sentir par le biais de l’accueil d’immigrés et de réfugiés dans des pays tiers. L’augmentation du nombre de personnes forcées de fuir leur maison en raison de la violence contribue à des crises humanitaires, ce qui entraîne des réponses politiques, économiques et sociales complexes dans les pays d’accueil. En conséquence, de nouvelles tensions se forment, tant au niveau national qu’international, alors que les nations tentent de s’adapter à ces défis. Cette réalité montre à quel point les effets du conflit israélo-palestinien s’étendent bien au-delà de la région, affectant la stabilité mondiale.

Conclusion : Agir pour un Avenir Meilleur

Les discussions autour du conflit au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne Israël, les États-Unis et l’Europe, soulèvent des questions cruciales sur la justice, les droits humains et la responsabilité collective. À travers cet article, nous avons mis en lumière les implications dévastatrices des actions militaires, financées et soutenues par diverses puissances internationales, sur la population civile. Ces interventions révèlent un schéma troublant qui soulève des préoccupations morales et éthiques. En tant que citoyens du monde, cela nous oblige à ne pas rester indifférents face à la souffrance des innocents.

Pour construire un avenir meilleur, il est impératif d’aligner notre conscience collective avec des actions concrètes. Chaque individu a un rôle à jouer en dénonçant ce qu’il perçoit comme des injustices. S’impliquer dans des campagnes de sensibilisation, soutenir des organisations humanitaires travaillant sur le terrain, ou simplement éduquer son entourage sont autant de façons d’actionner le changement. La solidarité internationale est essentielle dans la lutte pour les droits humains, et il est crucial que chacun d’entre nous prenne position contre l’oppression et le génocide.

Il est temps d’unir nos voix pour faire entendre celles qui sont réduites au silence. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons exercer une pression significative sur les décideurs politiques pour qu’ils agissent de manière responsable et éthique. La route vers le changement peut sembler ardue, mais en engageant un dialogue constructif et en mobilisant nos ressources, nous pouvons aspirer à un monde où la dignité humaine est respectée et où la paix prévaut. En somme, engageons-nous à agir pour un avenir meilleur, non seulement pour les victimes d’aujourd’hui, mais pour les générations futures.