Colonel Jacques Baud (ex-renseignement suisse) : « Ce qu’on voit à Gaza, ce n’est plus la guerre. C’est du terrorisme. De la cruauté gratuite. Des soldats israéliens tuent des enfants pour s’amuser. » Il ose la comparaison : « Même dans les camps nazis, on ne tuait pas pour le plaisir. »

La véritable histoire de la Palestine — Pour les enfants

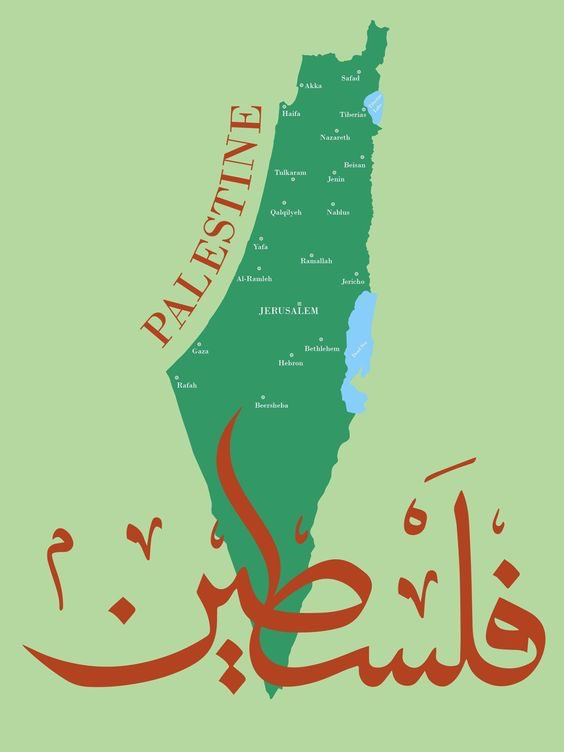

Il y a longtemps, dans une belle terre appelée la Palestine, des familles vivaient, travaillaient, jouaient et priaient. Ils avaient des fermes, des marchés, des écoles et des communautés fortes. La Palestine est le foyer de villes anciennes comme Jérusalem, qui est spéciale pour les musulmans, les chrétiens et les juifs.

🌸 Qu’est-il arrivé à la Palestine ?

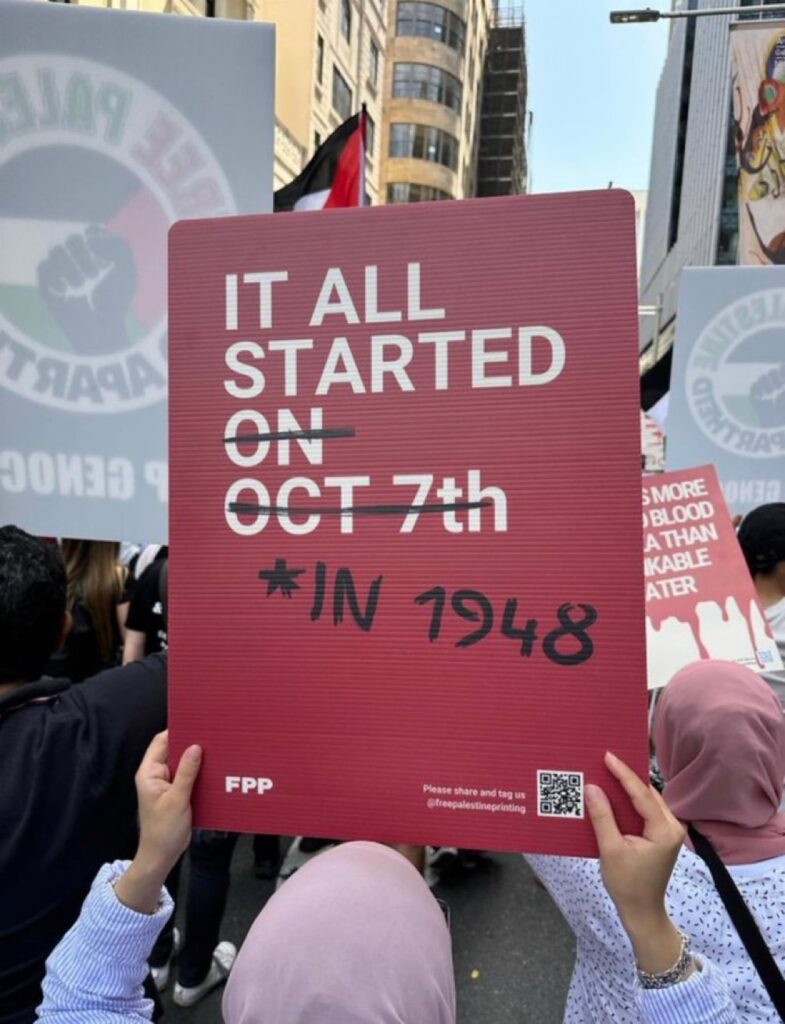

En 1948, de nombreuses familles palestiniennes ont été forcées de quitter leurs maisons. Un nouveau pays appelé Israël a été créé, et des soldats sont venus. Plus de 750000 Palestiniens ont perdu leur maison. C’est ce qu’on appelle la Nakba, qui signifie « catastrophe ».

Depuis lors, de nombreux Palestiniens ont vécu comme réfugiés — dans des tentes, dans d’autres pays ou dans des villes surpeuplées sous contrôle ou attaquées. Certains enfants en Palestine vivent avec des points de contrôle, des murs et du danger — et ils n’ont pas toujours accès à l’eau potable, à l’école ou à la sécurité.

🧕🏽 Pourquoi est-ce important ?

Les Palestiniens vivent encore, aiment et espèrent. Ils racontent des histoires, cuisinent de la nourriture incroyable, chantent des chansons et rêvent de liberté. Ils veulent rentrer chez eux, vivre en paix et être traités équitablement — comme tout le monde dans le monde.

The True Story of Palestine — For Kids

A long time ago, in a beautiful land called Palestine, families lived, worked, played, and prayed. They had farms, markets, schools, and strong communities. Palestine is the home of ancient cities like Jerusalem, which is special to Muslims, Christians, and Jews.

🌸 What Happened to Palestine?

In 1948, many Palestinian families were forced to leave their homes. A new country called Israel was created, and soldiers came. Over 750,000 Palestinians lost their homes. This is called the Nakba, which means “catastrophe.”

Since then, many Palestinians have lived as refugees — in tents, in other countries, or in crowded cities under control or attack. Some children in Palestine live with checkpoints, walls, and danger — and they don’t always have clean water, school, or safety.

🧕🏽 Why Is This Important?

Palestinian people still live, love, and hope. They tell stories, cook amazing food, sing songs, and dream of freedom. They want to return to their homes, live in peace, and be treated fairly — just like everyone else in the world.

Introduction à la Palestine

La Palestine, un territoire situé au croisement de l’Asie et de l’Afrique, est une région empreinte d’histoire et de culture. Connue pour sa diversité géographique, la Palestine abrite des paysages variés allant des collines ondulantes aux plages côtier, offrant un aperçu de la beauté naturelle de cette terre. Les villes palestiniennes, telles que Jérusalem, Hébron et Bethléem, sont non seulement des centres d’histoire mais aussi des lieux de vie pour de nombreuses familles qui ont habité dans ces régions pendant des siècles.

Les familles palestiniennes mènent souvent une vie simple mais riche, centrée sur la communauté et la tradition. Les enfants jouent dans les rues, les marchés regorgent de couleurs et de senteurs, et les différentes activités culturelles, comme la musique et la danse, animent les festivités locales. Leurs valeurs essentielles, telles que l’hospitalité, le respect des aînés, et l’importance de la famille, sont transmises de génération en génération. Ces principes fondamentaux unissent les Palestiniens et renforcent leur identité collective, faisant de chaque famille un pilier de la société.

En explorant la Palestine, les jeunes lecteurs découvrent non seulement la richesse de son patrimoine historique, mais ils saisissent également l’importance des relations humaines qui unissent ses habitants. Chaque coin de la Palestine a une histoire à raconter, que ce soit à travers des vieux bâtiments, des monuments historiques ou encore les rituels quotidiens des familles. Cette terre magnifique offre une leçon précieuse sur la résilience, la culture et la continuité de la vie en communauté.

Une terre fertile d’opportunités

Avant 1948, la Palestine se distinguait par sa richesse agricole et ses communautés dynamiques. Les terres fertiles, baignées par des rivières et un climat favorable, permettaient une agriculture florissante. Les villageois cultivaient une variété de produits, notamment des olives, des agrumes et des légumes. Ces récoltes ne nourrissaient pas seulement les familles, mais faisaient également l’objet d’échanges sur de nombreux marchés. Les marchés, véritables carrefours de la vie locale, réunissaient les producteurs et les consommateurs dans une atmosphère animée.

Dans les villages, l’agriculture était souvent une affaire collective. Les fermiers coopéraient pour planter et récolter, partageant les ressources et les connaissances. Cet esprit communautaire s’étendait également à d’autres aspects de la vie quotidienne. Les écoles, bien que modestes, étaient des centres d’apprentissage essentiels, où des enfants de différentes origines ethniques et religieuses étaient instruits. L’éducation était valorisée et l’accès aux livres et aux enseignants faisait partie d’un effort collectif pour élever la communauté.

Les habitants de Palestine s’engageaient activement dans des associations locales, organisant des festivités et des événements qui renforçaient les liens sociaux. Ces rassemblements permettaient non seulement de célébrer des occasions spéciales, mais aussi de discuter des enjeux communautaires et d’encourager la coopération entre les familles. Cet environnement était le reflet d’une société dynamique, où chacun jouait un rôle clé dans le maintien de la cohésion sociale.

Malgré les défis qui étaient présents, les Palestiniens de l’époque ont su bâtir un véritable tissu social, enrichissant ainsi leur quotidien par des interactions positives. Cette terre, riche en histoire et en culture, était véritablement un endroit où les opportunités abondaient, témoignant d’un mode de vie axé sur le travail collectif et l’entraide.

Des villes anciennes et leur importance

La Palestine est riche en histoire, possédant de nombreuses villes anciennes qui jouent un rôle capital dans le patrimoine culturel et religieux. Parmi elles, Jérusalem se distingue par son importance particulière. Cette ville, au carrefour des civilisations, est sacrée pour les trois grandes religions monothéistes : l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme. Chacune de ces traditions religieuses y voit un lieu emblématique, saturé de significations spirituelles et historiques.

Pour les Musulmans, Jérusalem abrite la Mosquée Al-Aqsa, mentionnée dans le Coran, qui constitue le troisième lieu saint de l’Islam après La Mecque et Médine. Ce site est l’endroit où, selon la tradition musulmane, le Prophète Muhammad aurait été transporté lors du voyage nocturne, ajoutant ainsi une profondeur spirituelle immense à cette ville. En parallèle, le Christianisme considère Jérusalem comme le lieu où Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité. Des lieux tels que le Saint-Sépulcre témoignent de cette dimension sacrée, attirant des millions de pèlerins chaque année.

Du point de vue du Judaïsme, Jérusalem est synonyme de l’ancien Temple, qui était le centre de la vie religieuse juive. Le Mur des Lamentations, vestige du dernier temple, est le lieu de prière le plus vénéré pour les Juifs. Cet endroit, symbole de résistance et d’espoir, illustre la continuité de la spiritualité juive à travers les âges.

Chaque ville ancienne en Palestine, y compris Jérusalem, métamorphose l’expérience humaine en approfondissant les liens entre l’histoire culturelle et religieuse. Ces sites ne sont pas seulement des vestiges du passé ; ils sont aussi des révélateurs de l’identité et des croyances des personnes qui les habitent. Elle reste un facteur clé dans la dynamique moderne de la région, car ils représentent une intersection de foi, de mémoire et d’espoir.

La Nakba : Une catastrophe pour les Palestiniens

La Nakba, qui signifie littéralement “catastrophe” en arabe, fait référence à l’exode massif des Palestiniens en 1948 lors de la création de l’État d’Israël. Cet événement a provoqué le déplacement de plus de 700 000 Palestiniens de leurs foyers, entraînant des conséquences graves et durables pour les familles et communautés touchées. La Nakba n’est pas seulement un événement historique; elle est un point de basculement qui continue d’influencer la vie des Palestiniens, en impactant leur identité culturelle et en marquant leur mémoire collective.

Les événements qui ont abouti à la Nakba ont commencé avec la montée des tensions entre les communautés juives et arabes en Palestine durant les décennies précédant 1948. La déclaration de l’État d’Israël le 14 mai 1948 a provoqué des violences et des affrontements militaires, accélérant le processus de déplacement. De nombreux Palestiniens ont fui par peur de la violence, tandis que d’autres ont été expulsés par les forces israéliennes. Des villages palestiniens, tels que Deir Yassin, ont été sujet à des atrocités qui ont exacerbé la peur parmi la population, les incitant à abandonner leurs foyers dans l’espoir de trouver refuge ailleurs.

Les conséquences de la Nakba sont dévastatrices et se sont prolongées sur des générations. Il a conduit à la perte des terres, des maisons et des moyens de subsistance pour des millions de Palestiniens. De plus, les réfugiés palestiniens ont été confrontés à des conditions de vie précaires dans les camps, souvent sans accès à des services de base. Cette catastrophe a également entraîné la fragmentation des communautés palestiniennes, ce qui complique la préservation de leur culture et de leur héritage. La Nakba reste un sujet de débat et de douleur, et sa commémoration est essentielle pour comprendre l’histoire et les luttes du peuple palestinien aujourd’hui.

La vie des réfugiés palestiniens

La vie des réfugiés palestiniens est marquée par des défis notables qui affectent presque tous les aspects de leur existence quotidienne. Des millions de Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés à travers le Moyen-Orient, ignorant souvent si et quand ils pourront un jour retourner dans leurs foyers. Ces camps, souvent surpeuplés, ne sont pas caractérisés par des conditions de vie idéales et se heurtent à une multitude de problèmes tels que l’accès limité à l’eau, l’éducation et la sécurité.

Le manque d’eau potable est l’un des défis majeurs auxquels ces réfugiés sont confrontés. Dans plusieurs camps, les infrastructures nécessaires pour fournir une eau fiable et sécurisée sont soit inexistantes, soit gravement endommagées. Les réfugiés doivent parfois parcourir de longues distances pour obtenir de l’eau, ce qui représente une charge supplémentaire dans leur lutte pour la survie. Cette situation a des répercussions non seulement sur leur santé physique mais aussi sur leur bien-être général, car l’accès à une eau saine est essentiel à une vie digne.

Parallèlement, l’éducation des enfants réfugiés est souvent compromise. Malgré les efforts de diverses organisations pour fournir des programmes éducatifs dans les camps, les ressources restent limitées. Les enfants peuvent faire face à des interruptions fréquentes de leur éducation en raison des conditions instables, ainsi qu’à un manque d’équipements scolaires basiques et d’enseignants qualifiés. Cela soulève des inquiétudes sur l’avenir de la génération montante, qui, sans un accès adéquat à l’éducation, risque de perdre des opportunités cruciales.

Enfin, la question de la sécurité est omniprésente dans la vie des Palestiniens réfugiés. Les conflits et les tensions géopolitiques rendent leur existence encore plus précaire. Ces facteurs, combinés avec les restrictions de mouvement et l’incertitude concernant leur futur, ajoutent une couche supplémentaire de stress à une existence déjà difficile. Par conséquent, la vie des réfugiés palestiniens est une lutte continue pour la dignité, la sécurité et un avenir meilleur.

Les enfants palestiniens et leur réalité

La vie des enfants en Palestine est profondément marquée par des réalités complexes et douloureuses. Chaque jour, ces jeunes sont confrontés à des obstacles physiques, émotionnels et psychologiques qui sont souvent le résultat de tensions politiques et de conflits prolongés. La présence de points de contrôle militaires et de murs de séparation définit l’environnement dans lequel ils grandissent, affectant non seulement leur liberté de mouvement, mais aussi leur développement social et émotionnel.

Au quotidien, ces enfants naviguent à travers une infrastructure perturbée, souvent soumise à des restrictions sévères qui limitent leur accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services de base. Ces points de contrôle ne sont pas seulement des barrières physiques; ils représentent également un symbole de l’incertitude et de la peur omniprésente. Ainsi, les enfants palestiniens vivent en constante vigilance, incertains de ce que chaque journée peut leur réserver. Cette réalité impacte leur vision du monde et leur sentiment de sécurité.

En plus des défis physiques, les enfants ressentent également des effets psychologiques substantiels. La violence et la peur peuvent entraîner des troubles émotionnels, tels que l’anxiété et la dépression. Ces jeunes grandissent souvent en étant témoins de conflits violents, ce qui altère leur perception de la normalité. L’absence de stabilité et de paix affecte leurs relations, leurs rêves et leurs aspirations pour l’avenir. Malgré ces adversités, un esprit de résilience émerge parmi les enfants, qui continuent de rêver de paix, de liberté et d’un avenir meilleur.

Il est crucial de reconnaître ces réalités afin de sensibiliser le monde sur la vie des enfants palestiniens. Leur histoire mérite d’être entendue, et chaque effort pour améliorer leur situation est un pas vers un avenir où ils pourront s’épanouir, loin des conflits et des souffrances. Au cœur de cette lutte, il est essentiel de se rappeler que la voix des enfants devrait toujours être au centre des discussions sur la paix et les droits de l’homme.

La culture palestinienne : Résilience et espoir

La culture palestinienne est un reflet vibrant de l’identité et de la survie d’un peuple face aux défis historiques et contemporains. Au cœur de cette culture se trouve une richesse d’expressions artistiques, allant de la musique à la danse, sans oublier la cuisine savoureuse qui ravit les sens. La musique palestinienne, par exemple, est souvent empreinte d’émotions profondes et d’histoires qui relaient des luttes et des espoirs. Les instruments traditionnels tels que le oud et le darbuka résonnent lors de festivals et d’événements, rappelant aux générations présentes l’importance de leurs racines culturelles.

Le folklore, à travers des danses comme le debkeh, permet non seulement d’exprimer des sentiments mais aussi de renforcer la solidarité communautaire. Les pas de danse racontent des récits de vie, de résistance et de joie, démontrant que même dans l’adversité, la culture peut servir de moyen de résistance et de résilience. La transmission de ces traditions est essentielle, et chaque génération doit s’efforcer de préserver son héritage pour maintenir une continuité historique.

La cuisine palestinienne est un autre aspect fondamental de la culture, riche en saveurs et en ingrédients. Des plats tels que le maqlooba et le knafeh ne sont pas seulement une source de nutrition, mais aussi un moyen de rassembler les familles et les amis autour de la table. À travers les rituels culinaires, les Palestiniens partagent des histoires et cultivent des liens qui leur rappellent leur patrimoine et leur unité.

En somme, la culture palestinienne incarne la résistance et l’espoir, constituant un pilier solide sur lequel repose l’identité collective. Dans les moments de crise, cette culture continue de fortifier les esprits et les cœurs, rappelant au peuple palestinien qu’il existe toujours de la lumière même dans l’obscurité. C’est un témoignage non seulement de la survie, mais également de la beauté qui émerge de l’humanité dans ses formes les plus authentiques.

Les rêves de liberté des Palestiniens

Les aspirations des Palestiniens sont profondément ancrées dans leur quête d’un avenir où règnent la paix, la justice et la dignité. Depuis des décennies, les Palestiniens portent en eux le désir de liberté, un concept qui transcende les simples frontières géographiques pour toucher au cœur des droits humains fondamentaux. Ces rêves de liberté sont souvent nourris par des récits transmis de génération en génération, où la culture, l’identité et la résistance jouent des rôles cruciaux.

Dans ce contexte tumultueux, de nombreux Palestiniens expriment leur désir de vivre en harmonie avec leurs voisins, espérant une coexistence pacifique qui valorise la diversité et le respect mutuel. Cette aspiration prend différentes formes, allant de l’engagement dans des initiatives communautaires à la participation à des dialogues constructifs. La jeunesse, en particulier, est motivée par la vision d’un avenir où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel, loin des conflits et des injustices dont ils sont souvent témoins.

Les rêves de justice pour les Palestiniens vont au-delà de l’idée de liberté territoriale. Ils incluent également un appel à la reconnaissance de leurs droits et de leur existence sur la scène internationale. En émettant des vœux d’égalité et de dignité, ils cherchent à renverser les perceptions erronées et à promouvoir un récit qui reflète leur réalité historique beaucoup plus riche et complexe. Ainsi, chaque manifestation de leur culture, chaque œuvre artistique, devient un symbole de résistance et un cri de ralliement pour l’espoir.

Malgré les défis et les obstacles, le peuple palestinien continue de rêver d’un avenir meilleur. Ces rêves, alimentés par un fort désir de changement, résonnent non seulement en Palestine mais également dans le cœur de ceux qui défendent les droits de l’homme à travers le monde. La force de ces aspirations réside dans leur capacité à inspirer des actions concrètes, alimentant l’espoir d’un jour où la liberté ne sera pas simplement un rêve, mais une réalité tangible.

Conclusion : Apprendre du passé pour un avenir meilleur

La véritable histoire de la Palestine révèle les complexités d’un passé riche en culture, en résilience et en luttes pour la justice. Il est crucial pour nos jeunes lecteurs de tirer des leçons de cette histoire. Apprendre sur la Palestine ne se limite pas simplement à une étude géographique ou historique ; cela implique une compréhension profonde des défis humains qui ont façonné cette région. En s’engageant avec cette histoire, les enfants peuvent développer une conscience des injustices et des luttes pour les droits humains.

En outre, les valeurs fondamentales de paix et de justice doivent être intégrées dans l’éducation des enfants. La réalité des conflits et des souffrances ressenties par le peuple palestinien illustre la nécessité d’associer les idéaux de respect mutuel et d’empathie. En encourageant les jeunes à voir au-delà des stéréotypes et des préjugés, nous favorisons un environnement où la compréhension interculturelle peut prospérer.

Les histoires de résilience des personnes en Palestine, ainsi que leurs traditions et leur héritage, offrent des modèles d’inspiration. Reconnaître et apprécier ces récits contribue à une éducation qui valorise la diversité et l’inclusion. Ainsi, en étudiant l’histoire de la Palestine, les enfants sont invités à envisager un avenir où la coopération et l’harmonie sont possibles, et où les générations futures peuvent vivre sans le poids des conflits passés.

En somme, comprendre le passé de la Palestine n’est pas simplement un exercice académique ; c’est un appel à développer la compassion et un engagement pour un avenir plus équitable. La paix et la justice sont des valeurs qui doivent guider les actions des jeunes à travers le monde, leur permettant de bâtir des sociétés où chacun est compris et respecté.

<🇮🇱🇵🇸 Colonel Jacques Baud (ex-renseignement suisse) :

— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) July 30, 2025

« Ce qu’on voit à Gaza, ce n’est plus la guerre. C’est du terrorisme. De la cruauté gratuite. Des soldats israéliens tuent des enfants pour s’amuser. »

Il ose la comparaison :

« Même dans les camps nazis, on ne tuait pas… pic.twitter.com/rHEyb9Vv6j

@os32477 ♬ Last Hope – Steve Ralph

Humiliation aérienne pour le monde entier L’une des méthodes humanitaires les plus laides consiste à essayer de faire de la partie hostile le maître dans tous les magazines, y compris le largage aérien, et le Canada lui-même a envoyé des armes à l’entité en même temps. Cela signifie qu’ils engraissent la victime avant de l’abattre. Le monde entier envoie de l’aide par peur d’une entité criminelle et rebelle qu’ils ont rendue plus forte qu’eux. Ils ont peur de la perturber. Les Émirats, l’Égypte et l’Arabie saoudite paieront un prix élevé pour ce jour où vous le verrez loin et il est proche.

Une insulte à notre peuple. Notre peuple à Gaza est exterminé, affamé et ramène de la nourriture sous prétexte qu’il ne pourrait pas la fournir par voie terrestre. Ils se font peuple de paix en public, mais en secret ils soutiennent l’entité sioniste éphémère, si Dieu le veut

⚠️ Avertissement urgent à tous ceux qui ont une once d’humanité dans leur cœur ⚠️

Nous le déclarons clairement :

Gaza est sur le point du plus grand génocide par la famine de l’histoire moderne.

Ne dis pas “je ne savais pas”…

Ici, nous vous disons, vous avertissons et élevons la voix haut et fort :

Gaza meurt de faim, enfant, enfant, maison, maison, hurle, hurle.

🔴 Ô Seigneur, nous avons été informés… Ô Allah, témoigne.

🔻 Le silence est une participation au crime

🔻 La justification est la collusion

🔻 Ignorer est une trahison

Introduction à la crise humanitaire à Gaza

La situation humanitaire à Gaza revêt un caractère critique et urgent, conséquence d’un ensemble complexe de facteurs historiques et politiques. Enclavée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, la bande de Gaza a une histoire marquée par des tensions géopolitiques, qui ont conduit à une crise persistante et profonde. Depuis le retrait israélien en 2005 et la montée au pouvoir du Hamas en 2007, la région fait face à un blocus sévère imposé par Israël, limitant l’accès aux biens essentiels, aux soins de santé et à l’éducation.

Ce blocus a eu des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Gazaouis, exacerbant les difficultés économiques et sociales. Le taux de chômage reste élevé, particulièrement chez les jeunes, tandis que la pauvreté et le manque d’accès à des services de base, tels que l’eau potable et l’électricité, sont omniprésents. La situation est accentuée par les conflits récurrents entre Israël et les groupes armés palestiniens, qui ont entraîné de nombreuses pertes humaines et des destructions considérables d’infrastructures.

Les acteurs humanitaires, y compris des ONG internationales et locales, s’efforcent de fournir une aide dans un environnement hautement restreint et dangereux. Toutefois, leurs efforts sont souvent entravés par la complexité du contexte politique et la violence sporadique qui touche la région. Sous cet ensemble de circonstances, la population civile se retrouve prise au piège, faisant face à un niveau de souffrance qui ne cesse d’augmenter. Leurs besoins fondamentaux demeurent insatisfaits, ce qui génère un cycle de crise humanitaire difficile à briser.

Le rôle des interventions aériennes

Les interventions aériennes, souvent utilisées dans le cadre des opérations militaires modernes, consistant à effectuer des frappes aériennes, représentent un élément clé des stratégies militaires contemporaines. Cette méthode a pour but de désorganiser les structures militaires adverses, d’infliger des pertes matérielles significatives et d’instaurer une domination dans les conflits. Toutefois, son utilisation fait également l’objet de critiques considérables, notamment en ce qui concerne son impact sur les populations civiles. Dans le contexte de Gaza, les frappes aériennes ont engendré un sentiment d’humiliation parmi les civils, qui se retrouvent souvent pris parmi les feux croisés des hostilités.

Le recours à des bombardements aériens dans des zones densément peuplées, comme Gaza, soulève de nombreuses préoccupations éthiques et morales. Les opérations militaires par largage aérien ne se contentent pas de cibler des installations militaires; elles affectent également de manière disproportionnée les civils. Cette stratégie afflige souvent les populations résidentes d’un sentiment d’impuissance et d’exposition constante à la menace. Les effets psychologiques de ces bombardements sont significatives, engendrant de l’anxiété, de la peur et un traumatisme persistant, qui peuvent avoir des répercussions durables sur le bien-être mental des individus, notamment des enfants vulnérables.

Les conséquences de ces opérations militaires sur le moral et le bien-être des civils de Gaza sont préoccupantes. Non seulement les frappes aériennes causent des pertes humaines et matérielles, mais elles exacerbasent également les tensions sociales et politiques. Des communautés entières peuvent se retrouver fragmentées, tandis que le sentiment de frustration et de désespoir peut croître. Il est ainsi essentiel d’examiner les répercussions des interventions aériennes sur les populations civiles, afin de mieux comprendre les dimensions humaines d’un conflit souvent perçu uniquement à travers le prisme des stratégies militaires. Les voies de négociations pacifiques et de résolution des conflits doivent être privilégiées pour protéger les civils et réduire les souffrances endurées à cause de ces opérations militaires.

Les implications de l’envoi d’armements

L’envoi d’armements par des pays tels que le Canada vers des zones de conflit, y compris Gaza, suscite des préoccupations croissantes concernant les implications humanitaires et politiques de telles actions. L’approvisionnement en armes est souvent justifié par des considérations de défense ou de sécurité, mais ces envois peuvent exacerber le conflit et renforcer les groupes rebelles qui tirent profit de ces ressources militaires. En soutenant militairement certains acteurs, les pays fournisseurs prennent le risque de prolonger le cycle de violence, ce qui nuit aux efforts visant à établir une paix durable.

Par ailleurs, la dichotomie entre l’aide humanitaire et le soutien militaire est particulièrement troublante dans une situation telle que celle de Gaza, où la population civile souffre déjà de conditions de vie extrêmes. Les fonds et les efforts concentrés sur l’envoi d’armements peuvent détourner l’attention des besoins humanitaires urgents, entraînant un déséquilibre qui privilégie le militarisme au détriment des initiatives de secours. Cela soulève des questions éthiques : est-il juste de privilégier un soutien à la défense alors que des millions de civils souffrent de privations alimentaires, d’un accès limité aux soins de santé, et d’une précarité incessante ?

En renforçant les capacités militaires des factions impliquées, les envois d’armements peuvent également influencer la dynamique du conflit. Les groupes rebelles, tout en recevant un soutien externe, pourraient être incités à adopter des positions plus intransigeantes, rendant le dialogue de paix encore plus difficile. Dans ce contexte tendu, le soutien humanitaire, bien qu’essentiel, peut sembler insuffisant face à une militarisation croissante. Telles sont les implications complexes qui découlent de l’envoi d’armements, soulignant l’importance d’une approche équilibrée et intégrée qui considère les besoins humanitaires tout en s’attaquant à la violence structurelle qui prévaut dans la région.

La résistance et la peur des entités criminelles

La situation à Gaza, marquée par l’humiliation aérienne et la crise humanitaire, soulève des questions complexes quant aux réactions des nations face à des entités souvent perçues comme criminelles. Ces entités, qu’elles soient des groupes armés ou des organisations jugées terroristes, suscitent la peur non seulement parmi les populations locales, mais également chez les dirigeants gouvernementaux et les diplomates internationaux. Cette peur peut amener certaines nations à détourner le regard tandis que la détresse humanitaire continue de s’aggraver.

Les gouvernements sont souvent confrontés à des dilemmes moraux lorsqu’ils envisagent l’aide humanitaire pour des régions en conflit comme Gaza. La crainte d’être accusés d’apporter leur soutien à des mouvements qui pourraient être qualifiés de criminels entrave leur volonté de répondre rapidement et de manière adéquate aux besoins pressants des populations affectées. Cette hésitation peut être attribuée à plusieurs facteurs, y compris la pression politique interne, les implications diplomatiques, et un souci de protéger leurs intérêts stratégiques. Paradoxalement, cette peur peut paralyser l’action humanitaire, laissant les plus vulnérables sans assistance dans une situation de crise profonde.

En outre, la perception d’une entité criminelle modifie la façon dont les pays évaluent leurs responsabilités morales. Les dirigeants peuvent se retrouver dans une position où ils doivent justifier des mesures d’assistance humanitaire qui pourraient contrarier leurs relations internationales ou entraîner des répercussions politiques. Cette dynamique crée un environnement où le manque de réponse concrète au besoin humanitaire semble justifié par un souci de sécurité ou de légalité, entraînant une tragédie silencieuse sur le terrain. En fin de compte, la peur des entités criminelles ne fait qu’aggraver la douleur ressentie par les civils innocents à Gaza, qui demeurent pris au piège entre la violence et l’inaction internationale.

Une réponse internationale inadaptée

La crise humanitaire à Gaza représente un défi colossal pour la communauté internationale, qui a souvent été critiquée pour sa réponse inadaptée. Malgré l’ampleur du désastre, l’aide humanitaire fournie demeure nettement insuffisante par rapport aux besoins urgents de la population. Les conditions de vie dans la région se sont détériorées au point où des millions de personnes dépendent de l’assistance internationale pour leur survie. Or, cette aide reste sporadique et inégale, amplifiant encore la souffrance des civils.

Plusieurs raisons sont souvent évoquées pour justifier cette assistance partielle. D’une part, les préoccupations politiques et sécuritaires influencent le financement et la distribution de l’aide. De nombreux pays hésitent à s’engager pleinement de peur que leur aide ne soit détournée à des fins militaires ou qu’elle ne contribue pas à la stabilité à long terme. D’autre part, des divergences idéologiques opposent les nations donatrices, limitant les efforts coordonnés nécessaires pour faire face à la crise. Il est essentiel de comprendre que cette proximités à l’avenir exacerbe le cycle de la violence, car les populations laissées pour compte deviennent plus vulnérables aux actes désespérés.

Il convient également de noter que la réponse internationale est souvent obnubilée par les événements immédiats, négligeant les causes structurelles de la crise. La véritable solution réside non seulement dans l’apport d’une aide d’urgence mais aussi dans la mise en place de solutions durables qui abordent les injustices sociales et politiques. Sans une vraie volonté collective pour remédier à ces inégalités, la dynamique de la violence persistera, alimentant une boucle infernale qui semble ne jamais se tarir.

Les effets dévastateurs sur la population de Gaza

La situation à Gaza connaît des effets dévastateurs et persistants en raison des conflits armés et des crises alimentaires qui en découlent. Les témoignages des habitants de cette région révèlent des réalités alarmantes que l’on ne peut ignorer. Les opérations militaires régulières, couplées à un blocus prolongé, ont conduit à une situation humanitaire catastrophique. Les pénuries alimentaires s’aggravent chaque jour, rendant l’accès à des nutriments essentiels presque impossible pour de nombreuses familles. Les enfants, à cet égard, sont les plus durement touchés, souffrant de malnutrition chronique, ce qui compromet leur développement physique et mental.

En plus des défis physiques, la crise humanitaire engendre aussi une détérioration de la santé mentale au sein de la population de Gaza. L’anxiété, la dépression et le stress post-traumatique sont courants parmi ceux qui subissent quotidiennement les effets de la violence. De nombreux témoignages illustrent comment les agressions tragiques et les pertes humaines pèsent lourdement sur la psyché des individus, créant un environnement inexorablement marqué par la peur. Les enfants qui grandissent dans ce climat de violence montrent des signes préoccupants de traumatisme qui peuvent avoir des effets à long terme sur leur bien-être.

Le traumatisme social ne peut également être négligé, car les dynamiques communautaires sont profondément affectées. La désintégration de la cohésion familiale et des réseaux sociaux engendre un sentiment d’isolement et de vulnérabilité chez les habitants. Les efforts de résilience qui ont historiquement caractérisé la population de Gaza sont mis à l’épreuve, compromettant ainsi les perspectives d’un avenir meilleur. Collectivement, ces facteurs témoignent d’une crise humanitaire multiforme à Gaza qui nécessite une attention immédiate pour soulager la suffering des habitants de cette région tragiquement impactée.

Les acteurs régionaux et leur rôle

La situation à Gaza est intrinsèquement liée aux dynamiques régionales, notamment aux positions des États voisins tels que les Émirats Arabes Unis, l’Égypte et l’Arabie Saoudite. Chacun de ces pays exerce une influence significative qui impacte non seulement la politique régionale, mais également la crise humanitaire qui perdure dans la bande de Gaza.

L’Égypte, en tant que pays limitrophe, joue un rôle central dans la gestion des frontières et des passerelles humanitaires. Son contrôle du passage de Rafah est crucial pour le transit des aides humanitaires. Toutefois, les autorités égyptiennes se montrent souvent réticentes à ouvrir ce point d’entrée en raison de préoccupations sécuritaires liées aux mouvements de groupes armés, ce qui exacerbe les difficultés humanitaires des Gazaouis. En outre, l’Égypte tente d’équilibrer ses relations diplomatiques avec le Hamas, tout en maintenant des liens avec d’autres acteurs régionaux, ce qui complique davantage la situation.

Les Émirats Arabes Unis, quant à eux, ont adopté une posture stratégique, soutenant des initiatives de développement tout en s’opposant à certains mouvements jugés radicaux. Leur influence peut favoriser des solutions diplomatiques, mais leur engagement est souvent perçu comme conditionnel à l’alignement sur des objectifs politiques plus larges dans la région. L’entente qu’ils ont conclue avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham a également modifié les équilibres, créant une dynamique où le soutien aux populations de Gaza est parfois mis en balance avec des intérêts bilatéraux.

Enfin, l’Arabie Saoudite, en tant que leader du monde sunnite, a une responsabilité morale et politique concernant les développements dans la région. Bien qu’elle ait exprimé des préoccupations sur la situation humanitaire, son implication directe reste limitée par des considérations internes et par son rapport avec d’autres acteurs comme l’Iran. Sa capacité à influencer la crise à Gaza demeure entravée par ces facteurs, soulignant ainsi la complexité du rôle des acteurs régionaux dans la dynamique actuelle de la crise humanitaire.

Appels à l’action et solidarité mondiale

Dans le contexte de l’humiliation aérienne et de la crise humanitaire à Gaza, il est essentiel de mobiliser la solidarité mondiale pour soutenir la population touchée. Une telle mobilisation peut prendre diverses formes, allant des manifestations pacifiques à la sensibilisation à la cause sur les réseaux sociaux, jusqu’à des campagnes de financement. En effet, chaque action individuelle peut contribuer à un effort collectif, renforçant ainsi le message de solidarité envers ceux qui souffrent des conséquences tragiques de ce conflit.

Les manifestations pacifiques sont un moyen puissant d’exprimer son soutien et de dénoncer les injustices. Elles permettent de rassembler des individus partageant les mêmes préoccupations, tout en attirant l’attention des médias et des décideurs politiques sur la situation à Gaza. Organiser des événements publics ou participer à des rassemblements est une manière tangible de donner une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence. De plus, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion d’informations et de messages de soutien, permettant ainsi de mobiliser davantage de personnes autour de cette cause humanitaire.

Parallèlement, les campagnes de financement s’avèrent être une action essentielle pour répondre aux besoins humanitaires urgents. En soutenant des organisations fiables qui interviennent directement sur le terrain, les donateurs peuvent contribuer à alimenter des efforts de secours, fournir des biens de première nécessité et améliorer les conditions de vie des victimes. Ces contributions, qu’elles soient financières ou matérielles, apportent un soutien immédiat et visible, tout en envoyant un message de solidarité à ceux qui souffrent. Il est crucial pour chacun d’évaluer comment il peut contribuer, que ce soit par le bénévolat, l’organisation d’événements ou le partage d’informations pertinentes.

Enfin, la sensibilisation à la situation à Gaza doit être un effort continu. En éduquant les autres sur les enjeux humanitaires et en partageant des histoires individuelles, chacun peut jouer un rôle dans la promotion de la paix et de la compréhension, renforçant ainsi l’impact des actions menées au niveau local et international.

Conclusion : Un appel à la conscience humaine

La situation à Gaza demeure une question pressante qui exige notre attention et notre action collective. La souffrance des millions de personnes touchées par la crise humanitaire, exacerbée par des actes d’humiliation aérienne, appelle à une prise de conscience collective. Chaque jour, des vies sont brisées, des familles sont séparées, et des communautés entières sont laissées pour compte. Il est impératif que nous faisons preuve de compassion et d’empathie envers ceux qui subissent les conséquences de ce conflit persistant.

Nous devons reconnaître que notre engagement ne peut se limiter à une simple prise de conscience; il doit engendrer des actions concrètes. Informer les autres, soutenir les initiatives humanitaires, et plaider pour des politiques qui mettent fin à ce cycle de violence sont essentiels. Les injustices vécues par les habitants de Gaza ne doivent pas rester dans l’ombre. En tant qu’individus, nous avons la responsabilité d’agir, d’élever nos voix contre ces violations des droits humains et d’exiger des solutions durables pour la paix.

Rester silencieux face à l’injustice ne fait qu’aggraver la situation. Nous devons encourager une discussion ouverte et honnête sur les réalités vécues à Gaza, en partageant des informations précises pour lutter contre la désinformation qui peut prévaloir dans les discours médiatiques. S’informer, c’est prendre un premier pas vers l’engagement. Nous devons également mobiliser nos ressources pour aider ceux qui en ont besoin, en soutenant des organisations qui œuvrent sur le terrain pour apporter une aide humanitaire et un soutien émotionnel aux victimes.

Enfin, le changement nécessite une volonté commune. Chaque geste compte, chaque voix a son importance dans la lutte pour la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux. Travaillons ensemble pour mettre fin à cette souffrance et promouvoir une société où la paix et le respect de l’humanité prévalent.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)