Si vous partagez cette vidéo, vous pourriez être envoyé en prison pendant 5 ans.

America 🇺🇸 pic.twitter.com/92Dgs7fq3s

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) August 13, 2025

Here’s actual live video from Oct 7 showing IOF tanks shelling homes in the kibbutzim pic.twitter.com/ujpshySD0w

— The Sen10eL (@s3n10el) August 12, 2025

BREAKING: Ghislaine Maxwell has reportedly been granted "work release" from prison pic.twitter.com/RrpURrRCI2

— ADAM (@AdameMedia) August 13, 2025

Introduction

Le témoignage du lieutenant-colonel Golan Vach, diffusé dans une vidéo poignante, vient récemment illustrer les complexités et les dilemmes inhérents aux opérations militaires, notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Les événements tragiques survenus le 7 octobre 2023, marqués par des hostilités accrues et des confrontations audacieuses, ont eu un impact considérable sur la perception des guerres modernes et des actions militaires. Ces événements ont non seulement remis en question les stratégies déployées sur le terrain, mais ont également soulevé des interrogations profondes sur la moralité et l’éthique de la guerre.

La vidéo de Colonel Vach ne se limite pas à un simple récit des événements. Elle offre un aperçu crucial des pensées et des sentiments d’un militaire face à des choix difficiles. À travers son témoignage, Vach aborde des thèmes tels que le coût humain des conflits, la responsabilité des commandants et l’impact des décisions sur les civils. En plaçant ces réflexions au cœur des discussions autour des opérations militaires israéliennes, il permet de mieux saisir les enjeux qui dépassent la simple tactique militaire. Les images et les mots choisis par le colonel renforcent l’idée que chaque action sur le terrain est chargée de conséquences, souvent tragiques, tant sur les belligérants que sur les populations civiles.

En ce sens, cette vidéo mérite une attention particulière. Elle constituera un point de départ pour des réflexions plus larges sur les implications morales des guerres contemporaines, et sur la manière dont ces conflits modifient les perceptions des sociétés touchées. Ainsi, le témoignage de Golan Vach incarne un appel à la réflexion sur la nature même de la guerre et sur les poids que ses conséquences imposent aux individus, aux nations et à l’humanité dans son ensemble.

Le lieutenant-colonel Golan Vach : Un vétéran et son témoignage

Le lieutenant-colonel Golan Vach est un vétéran distingué de l’armée israélienne qui a consacré de nombreuses années à servir son pays dans diverses capacités. Son parcours militaire est marqué par des missions décisives et des expériences enrichissantes au sein des forces de défense israéliennes (FDI). Au fil des ans, Colonel Vach a occupé des postes stratégiques qui lui ont permis de développer une expertise unique dans le domaine des opérations militaires. Ses réflexions sur ces expériences sont d’une grande valeur, tant pour les militaires en activité que pour le grand public.

Au cœur de la carrière de Golan Vach se trouve son implication lors d’événements marquants, y compris ceux du 7 octobre. Ce jour tragique a été un tournant dans l’histoire militaire israélienne, et le témoignage de Vach sur ces événements apporte une perspective personnelle et professionnelle. En tant qu’ancien commandant, il a eu l’occasion d’observer de près l’impact de ces opérations sur les soldats, les familles et la société dans son ensemble. Ses réflexions mettent en lumière non seulement les défis tactiques du combat, mais aussi les ramifications émotionnelles et psychologiques de la guerre.

Il est également important de noter que Golan Vach aborde la question de la responsabilité militaire avec une grande lucidité. Il sait bien que chaque décision prise sur le terrain a des conséquences significatives. Dans ses commentaires, il souligne l’importance d’une conscience éthique au sein des forces armées, en insistant sur le fait que chaque opération doit être menée avec un sens aigu de la responsabilité. Ainsi, son témoignage ne se limite pas à ses expériences personnelles, mais soulève également des questions plus larges sur la guerre et la morale, rappelant aux militaires que leurs actions peuvent avoir des répercussions au-delà du champ de bataille.

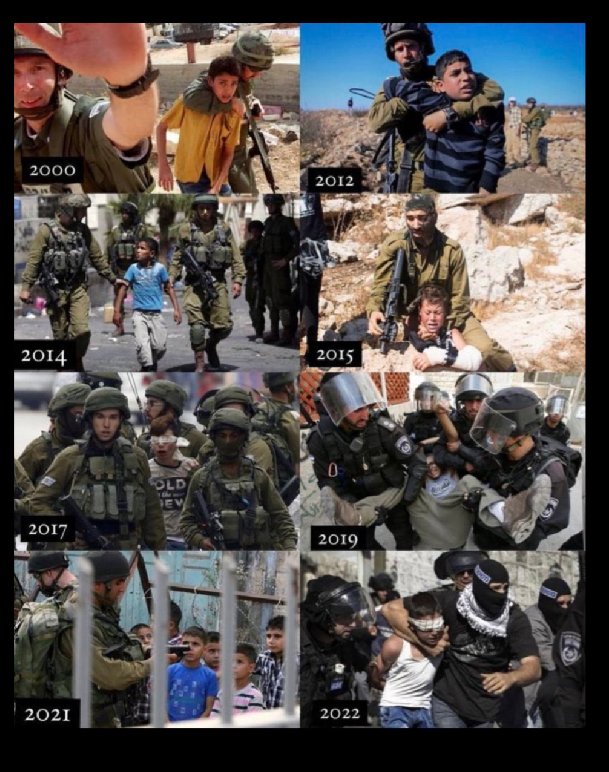

La destruction causée par les chars israéliens

Les opérations militaires israéliennes, en particulier celles impliquant l’utilisation de chars, ont souvent suscité des débats sur leur impact dévastateur sur les infrastructures et les populations civiles. Le Colonel Golan Vach a évoqué avec une profonde tristesse les événements tragiques qui ont conduit à la mort de huit enfants, révélant ainsi les conséquences dramatiques et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les soldats. La guerre, par sa nature même, entraîne des destructions massives qui affectent non seulement les cibles militaires, mais aussi des innocents pris au piège dans le feu croisé.

Les chars, outils puissants de la domination sur le champ de bataille, sont conçus pour pénétrer les lignes ennemies et neutraliser des cibles. Cependant, leur déploiement dans des zones urbaines densément peuplées crée une situation particulièrement précaire, où les risques pour la vie civile augmentent considérablement. Les opérations militaires se déroulant souvent dans un contexte de conflits asymétriques, la nécessité de protéger les civils se heurte à la rigidité des objectifs militaires.

Golan Vach aborde ces enjeux avec une lucidité qui souligne la complexité de la guerre moderne. Chaque tir de char peut entraîner des pertes humaines tragiques, exacerbant ainsi les souffrances des familles touchées. Ces événements suscitent des questions éthiques fondamentales : jusqu’où les soldats doivent-ils aller pour atteindre leurs objectifs, et comment peuvent-ils justifier des pertes qui ne devraient jamais survenir ? La perte de vies innocentes, en particulier celles d’enfants, crée une empreinte indélébile sur la conscience des militaires impliqués. Par conséquent, les implications de la violence militaire ne sont pas seulement stratégiques, mais aussi profondément humaines, alors que la guerre laisse des cicatrices qui perdurent longtemps après la fin des hostilités.

La directive Hannibal et ses implications

La directive Hannibal représente un protocole controversé au sein des Forces de défense israéliennes (Tsahal), conçu pour protéger les soldats israéliens lors des captures par des groupes ennemis. Établie dans le but de prévenir l’enlèvement de soldats, cette directive autorise les militaires à recourir à une force significative, y compris des frappes mortelles, dans le but de neutraliser une menace potentielle, y compris en ciblant une ville ou un village dans lequel un soldat pourrait être détenu. Les discussions autour de cette directive ont suscité d’importantes préoccupations tant sur le plan humanitaire qu’éthique.

Lors des attaques du 7 octobre, la directive Hannibal a été mise en œuvre dans des situations aux implications complexes. La riposte militaire face aux attaques a été interprétée comme une application directe de ce protocole, augmentant ainsi le niveau de violence et de destruction dans les zones civils palestiniens. De nombreux civils se sont retrouvés pris au piège dans une escalade militaire qui a souvent ignoré leur sécurité. Ce phénomène a soulevé des questions essentielles concernant le respect du droit international humanitaire et les règles d’engagement des forces armées.

Les implications de la directive Hannibal ne se limitent pas aux aspects militaires. Elle engendre également un impact éthique considérable sur les décisions prises au niveau opérationnel. Les militaires, confrontés à la nécessité de sauver des vies tout en respectant des ordres potentiellement destructeurs, doivent naviguer dans un paysage moral complexe. De plus, cette situation entraîne des répercussions sur la perception de Tsahal par les communautés locales et internationales, alimentant des tensions et exacerbant des conflits déjà fragiles. Les conséquences de l’application de cette directive illustrent ainsi la nécessité d’un débat approfondi et éclairé sur les pratiques militaires et leurs impacts sur la vie civile.

Les aveux de Golan Vach et leur impact

Les récents aveux du lieutenant-colonel Golan Vach ont suscité un large éventail de réactions parmi le public, les médias et les experts en sécurité. En affirmant que, dans certaines situations, des pertes civiles peuvent être inévitables, il remet en question le paradigme traditionnel de l’armée israélienne, qui se caractérise par une forte volonté de minimiser les pertes innocentes. Vach, en tant que témoin privilégié des réalités du terrain, propose une perspective brutale sur la complexité de la guerre moderne et de ses conséquences.

La déclaration de Vach est loin d’être banale ; elle souligne une tension croissante entre la nécessité d’atteindre des objectifs militaires et le respect des normes éthiques dans les conflits armés. Sa position a, par ailleurs, provoqué une réaction immédiate au sein des médias, suscitant des débats passionnés sur la moralité de telles actions. Certains journalistes ont critiqué ces aveux comme une justification inacceptable des pertes civiles, tandis que d’autres ont salué son courage de dire la vérité sur la dure réalité de la guerre.

Au-delà de la sphère médiatique, ces déclarations ont également des implications majeures pour l’armée israélienne. Elles pourraient modifier la manière dont ses opérations sont perçues, tant au niveau national qu’international. En acceptant que des pertes civiles puissent être acceptées, l’armée pourrait se voir contrainte de revoir ses protocoles d’engagement et d’accroître la transparence de ses actions pour regagner la confiance du public et de la communauté internationale. La perception globale de l’armée israélienne pourrait donc évoluer, influençant ses relations avec les alliés et les organisations internationales qui condamnent les pertes civiles.

En conclusion, les aveux du colonel Golan Vach représentent non seulement un tournant dans le discours militaire israélien, mais ils posent également des questions profondes sur la nature de la guerre et les responsabilités qui en découlent. Les implications de ces déclarations continueront à provoquer des discussions animées et une réévaluation des priorités et des méthodes de l’armée israélienne face aux défis contemporains.

Questions légales autour de la diffusion de la vidéo

La diffusion de la vidéo du Colonel Golan Vach a soulevé des préoccupations juridiques en Israël, notamment en ce qui concerne la légalité de son partage. Dans un contexte de tensions politiques et sociales, les accusations sur l’illégalité de cette diffusion sont devenues un sujet brûlant de discussion. Les lois israéliennes, tout en protégeant la liberté d’expression, stipulent également des limites strictes concernant la publication de contenus considérés comme menaçants ou incitant à la violence.

Les allégations selon lesquelles ceux qui partagent la vidéo risquent des peines de prison soulèvent des questions importantes concernant l’équilibre entre la sécurité nationale et les droits individuels. La législation israélienne a des dispositions qui traitent des discours haineux et de la désinformation, mais il est essentiel de comprendre dans quelle mesure ces lois s’appliquent dans cette situation spécifique. En effet, la question de savoir si un témoignage à caractère militaire peut être considéré comme un discours politique est un point de débat récurrent parmi les juristes et les médias.

Le climat politique actuel, marqué par des tensions croissantes et un débat sur les droits humains, a également une influence sur la manière dont les lois sont appliquées. L’angoisse sociale et le désir de transparence peuvent entrer en conflit avec des mesures de sécurité qui réglementent la diffusion d’informations sensibles. Dans ce contexte, il est crucial d’examiner comment la jurisprudence évolue pour s’adapter aux réalités contemporaines et aux exigences de la liberté d’expression, tout en garantissant la sécurité publique. Cela amène à une réflexion sur ce qui constitue une information nécessaire à diffuser pour le bien de la société versus ce qui pourrait porter préjudice.

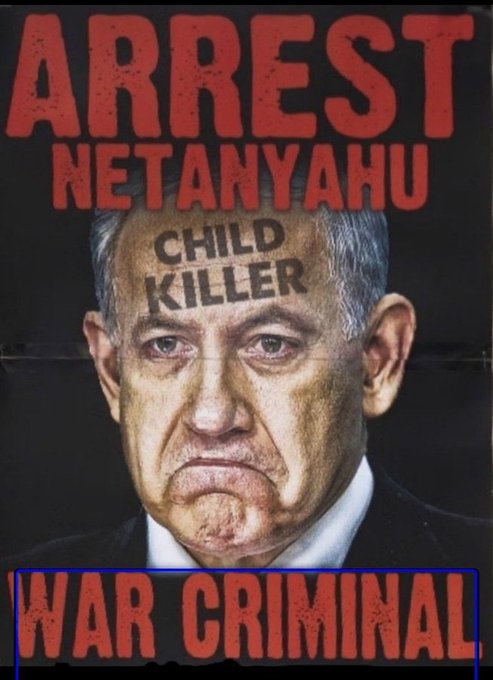

Les mandats d’arrêt de la CPI contre Netanyahu et Gallant

La Cour pénale internationale (CPI) a récemment émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ces mandats résultent d’accusations de crimes contre l’humanité liés aux opérations militaires menées par Israël, en particulier à Gaza. Selon la CPI, les actions de ces dirigeants auraient violé les droits fondamentaux des civils, entraînant des pertes humaines importantes et des destructions considérables dans la région.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions entre Israël et la Palestine, où les opérations militaires sont souvent critiquées par divers organismes internationaux et droits de l’homme. Les mandats d’arrêt représentent un défi majeur pour le gouvernement israélien, qui a toujours maintenu que ses actions en défense sont légitimes et nécessaires pour la sécurité de l’État. Ainsi, l’émission de ces mandats par la CPI met la pression sur Israël, non seulement sur le plan international, mais aussi sur son image domestique.

En conséquence, la réaction du gouvernement israélien a été de dénoncer ces décisions comme étant politiquement motivées et infondées, affirmant que la CPI ne devrait pas s’immiscer dans ce processus complexe. Cela soulève des questions importantes concernant le rôle des institutions internationales dans le règlement des conflits et la responsabilité des dirigeants. Avec le spectre de ces mandats d’arrêt, les décisions stratégiques prises par les hauts responsables israéliens pourraient être influencées par la crainte de poursuites judiciaires, modifiant ainsi la dynamique des opérations militaires futures à Gaza.

Les répercussions de ces mandats d’arrêt vont au-delà des individus concernés ; elles pourraient également impacter la perception internationale d’Israël, ainsi que la légitimité de ses actions militaires. La communauté internationale observe attentivement ces développements, soulignant l’importance de respecter le droit international et de protéger les droits des civils dans des conflits armés.

Réactions internationales et perceptions

Les événements relatés par le Colonel Golan Vach ont suscité une large gamme de réactions sur la scène internationale. La communauté mondiale a, dans son ensemble, surveillé attentivement les actions de l’armée israélienne en réponse aux déclarations du Colonel. Les représentations des conflits armés, ainsi que des opérations militaires, sont souvent teintées d’émotions, suscitant des opinions divergentes entre différents pays et groupes d’intérêt.

Dans plusieurs pays, des soutiens indéfectibles à Israël émergent, mettant en avant l’importance de la défense nationale et de la souveraineté face aux menaces perçues. Ces nations soutiennent souvent les actions israéliennes, arguant qu’elles sont nécessaires pour maintenir la sécurité dans une région particulièrement volatile. Toutefois, d’autres acteurs internationaux expriment des préoccupations quant à l’impact humanitaire de ces actions, soulignant les pertes civiles et les conséquences à long terme pour les populations touchées. Ce débat révèle des perceptions différentes qui peuvent influencer durablement les relations diplomatiques entre les nations.

Les réactions des organisations internationales, telles que les Nations Unies, sont également révélatrices. Ces entités examinent les droits de l’homme et la légalité des actions militaires. Les rapports d’organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch apportent des éclairages critiques sur le terrain, affectant indubitablement l’opinion publique mondiale. En effet, la manière dont le monde perçoit ces événements peut apporter des changements dans les discussions futures sur la paix au Moyen-Orient.

Ainsi, la réponse internationale aux événements évoqués par le Colonel Golan Vach ne se limite pas simplement à un soutien ou à une condamnation, mais reflète plutôt un mélange complexe d’intérêts géopolitiques et de préoccupations humanitaires. Les perceptions peuvent changer et peuvent renforcer ou affaiblir les relations diplomatiques selon l’évolution des dialogues autour de la paix. La nécessité d’un cadre pacifique demeure essentielle dans le dialogue international concernant ce conflit persistants.

Conclusion : Vers une réflexion sur l’éthique militaire

Le témoignage du Colonel Golan Vach nous offre une réflexion approfondie sur les réalités complexes de la guerre et ses conséquences durables. À travers ses expériences, il met en lumière la nécessité d’intégrer des considérations éthiques dans la prise de décision militaire. Les récits de soldats en première ligne, tels que Vach, révèlent les tensions entre le devoir militaire et les valeurs humaines, une dichotomie qui nécessite une attention particulière dans les débats sur l’éthique militaire.

Les conflits armés ne se limitent pas à des stratégies de victoire; ils impliquent également un examen constant des principes moraux qui guident les actions des militaires. Les témoignages d’anciens combattants, tout en illustrant la bravoure et le sacrifice, soulignent aussi les dilemmes moraux et les impacts psychologiques qu’une guerre impose non seulement aux soldats, mais également aux civils touchés par les combats. Ces réflexions devraient inciter les décideurs à prendre en compte les expériences vécues sur le terrain lorsqu’ils élaborent des politiques de défense.

En tirant parti de l’apport de soldats tels que Golan Vach, les forces armées peuvent développer des stratégies mieux adaptées aux réalités contemporaines. Cela implique une réévaluation des priorités qui mettent l’accent sur la minimisation des souffrances humaines et la protection des droits fondamentaux. L’éthique militaire, ainsi revisitée, pourrait poser les bases d’une approche plus réfléchie des interventions militaires futures, s’assurant que les leçons du passé ne soient pas perdues dans les méandres de la stratégie militaire. Finalement, le respect de la dignité humaine doit rester au cœur des décisions militaires, guidant ainsi les chemins futurs pour une guerre éthique et responsable.

‘Il y a dix jours, j’ai écrit à Dieu : ‘Une nation de lions se lèvera.’

Aujourd’hui, je reviens pour écrire : « Une nation de lions s’est levée ».

‘Je suis Yisrael Chai. La nation d’Israël vit. Et je n’ai jamais été aussi fier de notre peuple.

Introduction à la Vision du Grand Israël

Netanyahu é um verme, genocida e covarde, "israel" queimará até não sobrar mais nada!

— Rommell 🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦 (@sasori_edo) June 22, 2025

Deus abençoe o Irã! pic.twitter.com/Ebp95lWKD0

Le concept du Grand Israël, qui englobe l’idée d’une nation juive s’étendant au-delà des frontières de l’État moderne d’Israël, possède des racines historiques, culturelles et religieuses profondes. En tant que notion fondatrice du sionisme, cette vision a évolué au fil du temps, influençant les politiques et les aspirations des dirigeants israéliens. Elle évoque un territoire qui non seulement comprend Israël actuel, mais aussi des régions historiques telles que la Cisjordanie, Gaza et d’autres zones environnantes, souvent perçues par certains comme des territoires sacrés et indissociables de l’identité juive.

Benjamin Netanyahou, ancien Premier ministre d’Israël, est reconnu comme l’un des fervents défenseurs de cette vision. Sa carrière politique a été marquée par des discours et des politiques visant à renforcer les liens entre l’État d’Israël et ce que beaucoup considèrent comme la terre ancestrale juive. Cela a des implications directes et significatives sur le paysage géopolitique du Moyen-Orient, notamment en termes de relations avec les voisins arabes d’Israël, des initiatives de paix et des défis sécuritaires qui en découlent.

La position de Netanyahou sur cette question est non seulement stratégique sur le plan politique, mais elle évoque également un profond engagement spirituel. Pour certains, le Grand Israël est plus qu’un simple projet territorial; c’est une mission historique destinée à garantir la pérennité du peuple juif à travers les âges. Cependant, cette vision suscite également des controverses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’Israël. Les tensions entre les aspirations israéliennes et les droits des Palestiniens soulignent les complexités de cette question. Cette dynamique continue de façonner le développement des relations internationales et les débats internes au sein de la société israélienne.

La Déclaration de Netanyahou sur sa Mission

Benjamin Netanyahou, homme politique israélien de premier plan, a régulièrement souligné sa vision du Grand Israël comme une mission historique et spirituelle. Dans plusieurs discours récents, il a fait référence à un engagement profond envers la terre d’Israël, affirmant que son leadership s’inscrit dans un cadre d’héritage et de continuité. Pour lui, la revendication d’une terre intégrale est non seulement un droit, mais aussi un devoir sacré, enraciné dans l’histoire juive.

Au cours de ses déclarations publiques, Netanyahou a mis l’accent sur la nécessité de protéger les intérêts d’Israël face à une mondialisation croissante et aux menaces perçues. Il a notamment évoqué la sécurisation des frontières et l’intégration des territoires considérés comme côtoyant l’État d’Israël. Cela reflète une vision expansionniste qui ne fait pas l’unanimité, tant au sein du pays qu’à l’international. Ses discours provoquent souvent des réactions vives, entraînant des soutiens fervents parmi ses partisans et des critiques acerbes de la part de groupes opposés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’Israël.

Les réactions internationales à ces déclarations ne se sont pas fait attendre. De nombreux leaders mondiaux et organisations ont exprimé leurs préoccupations concernant la possibilité d’une expansion territoriale. Cela soulève des questions sur la paix et la stabilité dans la région. Au cœur de ces débats réside la question de l’identité nationale juive et de ses implications dans le cadre des relations internationales. Netanyahou, en articulant sa vision, cherche à transformer cette perception en un appel à l’unité pour son électorat, tout en naviguant dans un paysage géopolitique complexe.

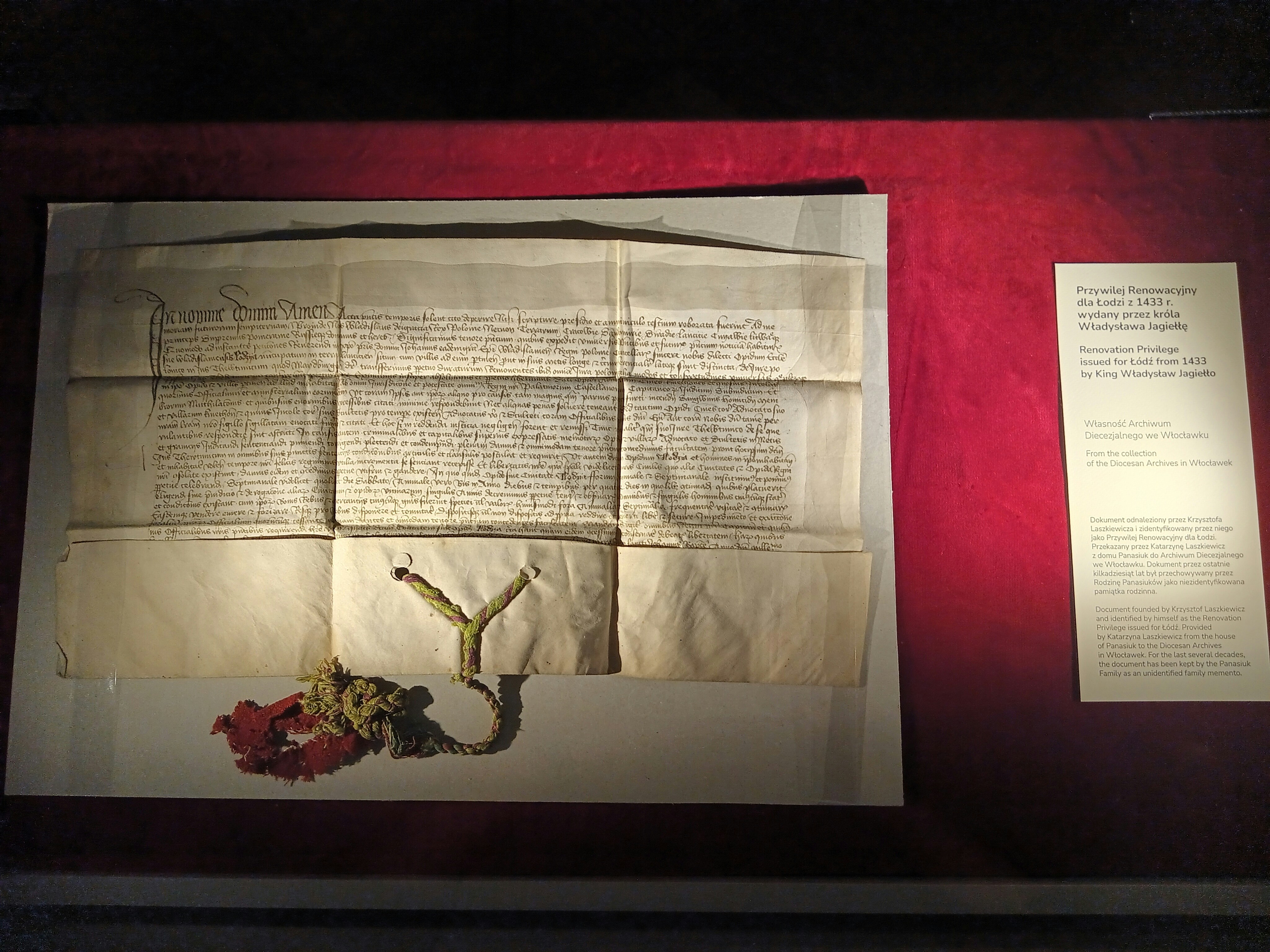

Contexte Historique et Culturel

La vision du Grand Israël, telle que défendue par Benjamin Netanyahou, repose sur des racines historiques et religieuses profondément ancrées dans le passé. Les origines de cette perspective commencent avec les récits bibliques, notamment ceux des anciennes régions de la terre d’Israël, qui sont considérées comme des terres sacrées au sein du judaïsme. Ces récits ont nourri un attachement spirituel qui perdure à travers les siècles. Cette dynamique religieuse a été renforcée par la diaspora juive qui a maintenu un lien historique avec cette terre, favorisant une aspiration à un retour qui est devenu un élément central du mouvement sioniste au XIXe siècle.

Au fil des décennies, divers événements historiques, tels que la Déclaration Balfour en 1917 et la création de l’État d’Israël en 1948, ont joué un rôle crucial dans la formation de cette vision. La déclaration a symbolisé une reconnaissance internationale du droit du peuple juif à un État, tandis que l’indépendance a ouvert la voie à une phase de développement national qui n’a cessé de s’intensifier. Ces moments charnières sont imbriqués dans une histoire complexe où la lutte pour l’identité nationale juive s’est confrontée à des défis politiques majeurs, notamment les conflits avec les populations arabes locales et les pays voisins.

Les facteurs socio-politiques contemporains exacerbent cette dynamique. La montée des mouvements nationalistes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’Israël, ainsi que les tensions géopolitiques dans la région, influencent significativement la perception du Grand Israël. L’idée d’un territoire élargi, englobant non seulement les frontières actuelles, mais également d’anciennes régions historiques, est soutenue par certains segments de la population israélienne. Ainsi, le discours autour du Grand Israël est façonné par une combinaison singulière de patrimoine religieux et d’événements historiques qui culminent dans un contexte socio-politique extrêmement dynamique et souvent conflictuel.

Les Lois Internationales et les Conséquences

La vision du Grand Israël, telle que promue par Benjamin Netanyahou, soulève des préoccupations significatives sur le plan des lois internationales. En effet, cette vision pourrait être perçue comme une violation de plusieurs principes fondamentaux du droit international, notamment ceux relatifs à l’intégrité territoriale et à l’autodétermination des peuples. Selon le droit international, des actions unilatérales de colonisation ou d’annexion sur des territoires disputés comme ceux de la Cisjordanie peuvent être considérées comme illégales. De nombreux experts juridiques et organisations internationales, y compris les Nations Unies, ont exprimé des réserves majeures quant à cette approche.

Les conséquences d’une mise en œuvre de cette vision ne se limiteraient pas à des enjeux juridiques ; elles engendreront également des ramifications politiques et sociales substantielles. Sur le plan interne, un tel mouvement pourrait exacerber les tensions entre les différentes communautés en Israël et dans les territoires occupés, en alimentant un climat d’hostilité et de violence. De plus, au niveau international, une telle démarche peut entraîner une condamnation généralisée, potentiellement accompagnée de sanctions, isotermes ou mécaniques, affectant les relations d’Israël avec de nombreux pays.

Des conséquences diplomatiques pourraient également émerger, avec un risque accru d’isolement d’Israël sur la scène mondiale. Les pays qui ont historiquement soutenu Israël pourraient se retrouver en désaccord et réduire leur coopération militaire ou économique en réponse à des actions jugées contraires aux lois internationales. Ainsi, la vision de Netanyahou pourrait transformer les relations internationales en plaçant Israël dans une position défensive, affaiblissant sa sécurité et sa stabilité à long terme.

Les Crimes contre l’Humanité et les Réactions Mondiales

Les ambitions d’expansion territoriale, souvent associées à la vision du Grand Israël, ont soulevé des préoccupations majeures sur la scène internationale. En effet, des accusations de crimes contre l’humanité pèsent sur certains épisodes du conflit israélo-palestinien. Ces accusations, qui incluent des allégations de violations des droits humains, de déplacements forcés, ainsi que de massacres et de destructions massives, témoignent de tensions exacerbées dans la région. Les études récents ainsi que les rapports d’organisations de défense des droits de l’homme, comme Amnesty International et Human Rights Watch, ont mis en lumière des problèmes persistants liés à la déshumanisation et à l’oppression des populations civiles palestiniennes.

Les réactions des leaders mondiaux face à ces allégations de crimes contre l’humanité sont variées et souvent polarisées. Certains pays, notamment ceux du Moyen-Orient, ont dénoncé fermement les actions de l’État d’Israël, appelant à une enquête internationale indépendante. D’autres nations, en particulier celles proches d’Israël en termes d’alliances stratégiques, ont pris position pour soutenir ces initiatives, soulignant les droits d’Israël à se défendre contre des menaces perçues.

En outre, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a provoqué des débats houleux autour de plusieurs résolutions qui condamnent les actions israéliennes. Ces discussions révèlent un manque de consensus sur la manière d’aborder ces questions délicates. Les organisations de la société civile, les mouvements de solidarité avec la Palestine, et même certains groupes religieux, ont également exprimé leur indignation face à ce qu’ils perçoivent comme des abus de pouvoir. La communauté internationale est ainsi confrontée à un dilemme : comment réagir à ces accusations tout en maintenant des relations diplomatiques et des alliances stratégiques essentielles ? Dans ce contexte complexe, il est crucial d’analyser attentivement les implications de ces accusations et leurs conséquences sur les efforts de paix dans la région.

Annexion des Territoires Palestiniens et Répercussions

Le processus d’annexion des territoires palestiniens proposé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou est un sujet complexe qui a suscité de vives tensions au sein de la communauté internationale. L’annexion ne représente pas uniquement un changement territorial, mais elle porte également des implications significatives sur le plan social, politique et économique pour les Palestiniens. En effet, cette démarche pourrait entraîner une modification des dynamiques existantes entre Israël et les territoires occupés, redéfinissant ainsi les contours du conflit israélo-palestinien.

Sur le plan social, l’annexion pourrait aggraver les conditions de vie des Palestiniens. Les autorités israéliennes pourraient resserrer leur contrôle sur les ressources, entraînant un accès restreint à l’eau, à l’électricité et aux infrastructures de base. Cette situation pourrait engendrer un climat d’instabilité et de mécontentement, exacerbant les tensions déjà prévalentes dans la région. Il est aussi probable qu’une telle victoire politique pour Netanyahou provoque des réactions violentes de la part des groupes palestiniens, en révélant davantage la fracture sociale entre les deux populations.

Politiquement, l’annexion peut modifier les relations diplomatiques d’Israël avec d’autres pays. De nombreux États et organisations internationales, y compris l’Union européenne et l’ONU, ont exprimé leur désapprobation face à cette initiative, la qualifiant de violation du droit international. Cela pourrait mener à des sanctions économiques ou à une reconnaissance accrue de l’État palestinien par d’autres pays, intensifiant ainsi le conflit et isolant encore davantage Israël sur la scène mondiale.

Enfin, sur le plan économique, les répercussions de l’annexion pourraient être bien plus significatives que les leaders israéliens ne l’anticipent. Les investissements étrangers pourraient diminuer alors que les entreprises privilégient des environnements stables et pacifiques. De plus, le développement économique des territoires annexés pourrait être entravé, accentuant ainsi les disparités économiques de la région. Cette dynamique complexe souligne l’importance d’une approche réfléchie et équilibrée dans la gestion du processus d’annexion.

Réponses de la Communauté Internationale

Les ambitions politiques de Benjamin Netanyahou concernant le concept de Grand Israël ont suscité des réactions variées au sein de la communauté internationale. Différents pays, organisations internationales et ONG se sont exprimés sur cette problématique, soulignant les implications géopolitiques et humanitaires de ces aspirations territoriales. En premier lieu, plusieurs pays occidentaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord, ont exprimé des préoccupations quant au respect des droits des Palestiniens et à la viabilité d’une paix durable dans la région. Des résolutions ont été proposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner certaines actions menées par Israël, en insistant sur la nécessité d’une solution à deux États.

Par ailleurs, des sanctions économiques ont été évoquées par certaines nations et organisations régionales. Ces mesures visent à inciter Israël à poursuivre un dialogue constructif avec le peuple palestinien et à respecter les accords internationaux. Les ONG jouent également un rôle crucial en attirant l’attention sur les droits humains, en rapportant des violations potentielles et en plaidant pour un traitement juste et équitable des populations concernées. Leur travail de documentation et de sensibilisation a contribué à mettre la pression sur les gouvernements pour qu’ils réévaluent leurs positions politiques envers Israel.

Des dialogues bilatéraux ont également été engagés, tant au niveau des États-Unis, qui ont montré un soutien indéfectible envers Israël, qu’au sein de l’Union européenne, qui a parfois appelé à une prise de conscience sur les enjeux liés à l’occupation. Ces discussions visent à trouver un équilibre entre la sécurité d’Israël et les aspirations légitimes des Palestiniens à l’autodétermination. Le débat autour des ambitions de Netanyahou continue de mettre en lumière la complexité des relations internationales face à un sujet aussi délicat et sensible.

Les Opinions Divisées en Israël

La vision du Grand Israël proposée par Benjamin Netanyahou suscite des réactions contrastées au sein de la société israélienne. D’une part, un certain nombre de citoyens et de leaders politiques soutiennent fermement l’idée d’un État renforcé, considéré comme indispensable pour la sécurité nationale d’Israël. Ces partisans estiment que la souveraineté sur des territoires stratégiques, notamment en Cisjordanie, est essentielle pour préserver les intérêts et la protection de l’État juif face à des menaces régionales perçues. Ainsi, des groupes comme le Likoud, le parti de Netanyahou, affirment que cette vision est une continuation logique de l’histoire d’Israël et de son droit à l’auto-défense.

D’autre part, de nombreux critiques s’opposent vivement à ce projet, craignant qu’il ne compromette les perspectives de paix avec les Palestiniens. Ces opposants, qui incluent des membres de l’opposition parlementaire ainsi que divers mouvements pacifistes et des organisations de la société civile, soulignent que l’expansion des colonies israéliennes pourrait aggraver les tensions existantes et mener à une crise humanitaire. Ils soutiennent la nécessité d’une solution à deux États, qui permettra de garantir un avenir pacifique pour les deux peuples. Pour ces voix critiques, la vision du Grand Israël est souvent perçue comme une entrave significative aux négociations de paix et un obstacle à une coexistence durable.

Il est également important de noter que la société israélienne ne se divise pas uniquement en pro et contre la vision du Grand Israël. Des groupes modérés cherchent un équilibre, étant à la fois conscients de l’importance de la sécurité et d’une paix juste et durable. Ces citoyens plaident pour des initiatives qui favorisent le dialogue et la compréhension mutuelle. Cette diversité d’opinions souligne la complexité de la situation israélo-palestinienne et la nécessité d’aborder ces questions avec nuance et sensibilité.

Conclusion et Perspectives d’Avenir

La vision de Benjamin Netanyahou pour un Grand Israël suscite des débats passionnés et soulève d’importantes questions sur l’avenir de la région. Au cœur de cette proposition se trouve l’idée d’une souveraineté israélienne sur des territoires historiques, perçus par beaucoup comme cruciaux pour l’identité et la sécurité d’Israël. Cependant, cette ambition a des implications profondes et pluridimensionnelles, tant pour les relations avec le peuple palestinien que pour le paysage géopolitique mondial.

Alors qu’Israël continue de naviguer à travers des défis internes et externes, la nécessité d’un dialogue constructif avec les Palestiniens devient de plus en plus pressante. Les tensions persistantes exacerbent le cycle de la violence et de la méfiance, rendant la paix durable plus difficile à atteindre. Les perspectives d’avenir pourraient dépendre de la capacité des dirigeants israéliens à envisager des arrangements qui respectent les aspirations des deux peuples tout en tenant compte des réalités sécuritaires.

Par ailleurs, sur le plan international, les positions de Netanyahou sur le Grand Israël influencent également les relations diplomatiques d’Israël avec ses alliés et adversaires. L’appui des États-Unis, tout comme la réaction des pays arabes voisins, pourrait être impacté par les choix politiques d’Israël. Les initiatives de paix multilatérales pourraient ne pas prospérer tant que les aspirations nationalistes de cette vision ne seront pas équilibrées par une reconnaissance des droits des Palestiniens.

Finalement, les défis que représente cette vision du Grand Israël sont multiples, mais ils peuvent également ouvrir des opportunités de redéfinir les relations dans la région. La manière dont Israël et les parties prenantes choisiront de répondre à ces enjeux déterminera le cadre des futures relations israélo-palestiniennes et leur impact sur la stabilité régionale.

“Le quartier général administratif britannique de la Palestine mandataire, situé dans l’aile sud de l’hôtel King David à Jérusalem, a été bombardé lors d’une attaque terroriste le 22 juillet 1946, par l’organisation militante juive clandestine de droite, l’Irgoun, pendant l’insurrection juive.

Quatre-vingt-onze personnes de diverses nationalités ont été tuées, dont des Arabes, des Britanniques et 46 ont été blessées.

“L’Irgoun a été fondé en tant que ramification de la Haganah, la principale organisation paramilitaire juive de l’époque. Son objectif principal était de mettre fin à la domination britannique en Palestine et d’établir un État juif.

“Dirigé par Menahem Begin, qui deviendra plus tard le Premier ministre d’Israël, l’Irgoun s’est engagé dans divers actes de résistance armée, notamment des attentats à la bombe, des assassinats et des attaques contre des cibles militaires et administratives britanniques.»

De nombreux terroristes de l’Irgoun sont devenus l’armée israélienne.

Relevant interview that shows their true character pic.twitter.com/MP6xJXrQPh

— tidus5 (@tidus55) August 15, 2025

— mfvnnews (@mfvnnews) August 15, 2025