Contexte du conflit en Ukraine

Excat. Idem pour Biden. pic.twitter.com/8GG4ycOEvN

— 🇲🇫🌿Poupette7154🌿 (@poupette7154) August 18, 2025

Exact 👍 M. Poulin 🙂 pic.twitter.com/zpO4b4QIp4

— Red YNWA 🇫🇷 #PIC 🎶 🎮 🎦 (@Red_8_YNWA) August 18, 2025

Exact 👍 M. Poulin 🙂 pic.twitter.com/zpO4b4QIp4

— Red YNWA 🇫🇷 #PIC 🎶 🎮 🎦 (@Red_8_YNWA) August 18, 2025

This you?https://t.co/u141ukpiPm

— Zuck Fionism (@zuckfionism) August 19, 2025

Le conflit en Ukraine trouve son origine dans un mélange complexe de facteurs politiques, économiques et sociaux. Les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont commencé à s’intensifier en 2014, suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, un événement qui a marqué le début d’une série de conflits armés dans la région du Donbass. Ce conflit s’inscrit dans un contexte plus large de rivalité géopolitique, où l’Ukraine, cherchant à s’intégrer davantage à l’Union européenne et à l’OTAN, s’est heurtée aux ambitions expansionnistes de la Russie. Ces aspirations ukrainiennes ont été perçues par Moscou comme une menace pour son influence dans l’ancienne sphère soviétique.

Les causes politiques profondes incluent la corruption endémique au sein des institutions ukrainiennes, des préoccupations économiques liées à la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, ainsi que des divisions internes au sein de la population ukrainienne. Certaines régions, notamment dans l’est du pays, ont des populations majoritairement russophones qui se sentent culturellement et historiquement liées à la Russie, alimentant ainsi des sentiments séparatistes.

Les conséquences de ce conflit sont désastreuses pour la population locale. Selon les estimations, de nombreux civils ont été tués, blessés ou déplacés, souffrant de conditions de vie précaires. La destruction des infrastructures, l’effondrement des services de base et la crise humanitaire qui en résulte font partie du quotidien des Ukrainiens. Les violences constantes et les incertitudes politiques ont également engendré une profonde détresse psychologique au sein de la population. En somme, la guerre en Ukraine illustre non seulement un conflit territorial, mais aussi une tragédie humaine immense, résultant des luttes de pouvoir et des divisions internes exacerbées par l’ingérence étrangère.

Conséquences du massacre sur les jeunes

Le massacre en Ukraine a des répercussions profondes sur les jeunes, tant en Ukraine qu’en Russie. Avec des milliers de pertes humaines enregistrées, de nombreux jeunes se retrouvent sans parents, faisant face à une réalité où la stabilité familiale est gravement compromise. Ces vérités tragiques laissent des cicatrices indélébiles sur leur bien-être émotionnel et psychologique. Les jeunes sont particulièrement vulnérables dans des contextes de violence, pouvant souffrir d’anxiété, de dépression, et parfois même de syndromes de stress post-traumatique. Les conséquences psychologiques du massacre touchent non seulement les victimes directes mais aussi ceux qui sont exposés à la violence par le biais de médias ou de témoignages, aggravant ainsi leur état mental.

En outre, le climat d’insécurité et de peur engendré par cette guerre impacte gravement l’éducation des jeunes. Les établissements scolaires deviennent souvent des cibles, perturbant l’accès à une éducation de qualité. La destruction des infrastructures éducatives et le déplacement forcé des populations ont conduit à un nombre croissant d’élèves sans accès à l’enseignement, compromettant ainsi leur avenir. Les écoles temporaires ou les cours en ligne n’offrent pas les mêmes bénéfices qu’un environnement d’apprentissage structuré. Ainsi, la guerre menace non seulement l’éducation immédiate des jeunes, mais aussi leur capacité à développer des compétences essentielles pour l’avenir.

La détérioration de l’environnement éducatif et la traumatologie liée à la violence imposent un lourd fardeau sur la jeunesse des deux nations. Les jeunes Ukrainiens et Russes se trouvent à un carrefour où leurs choix, leurs rêves et leurs ambitions sont brutalement remis en question par les événements tragiques qui les entourent. Il est essentiel d’intervenir pour répondre à leurs besoins immédiats tout en considérant les mesures à long terme pour reconstruire l’espoir et l’avenir de la jeunesse dans cette région dévastée.

Boris Johnson : un leader controversé

Boris Johnson, ancien maire de Londres et figure emblématique du Parti conservateur britannique, a su captiver l’attention du public autant par son charisme que par ses décisions politiques clivantes. Premier ministre du Royaume-Uni de 2019 à 2022, il s’est trouvé au cœur de nombreuses controverses, notamment en raison de sa gestion de la pandémie de Covid-19 et de ses politiques en matière d’immigration. Cependant, c’est dans le domaine de la politique étrangère, et plus particulièrement en ce qui concerne la guerre en Ukraine, que ses choix ont eu des implications majeures sur la scène internationale.

La guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022 suite à l’invasion par la Russie, a mis à l’épreuve plusieurs leaders mondiaux, et Boris Johnson n’a pas fait exception. Sa réaction rapide face à cette agression, avec un soutien affirmé envers le gouvernement ukrainien, a été accueillie avec des réactions partagées. En fournissant une aide militaire substantielle et en prônant des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, il a tenté de positionner le Royaume-Uni comme un acteur clé dans la défense des valeurs démocratiques face aux tyrannies. Cependant, ces décisions ont également suscité des critiques, certains estimant que le soutien donné était insuffisant et tardif, alors que d’autres voyaient d’un mauvais œil l’escalade des tensions avec la Russie.

Au-delà des implications directement militaires, les politiques de Johnson ont eu des conséquences socio-économiques sur des millions d’Ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens, fuyant la terreur, se retrouvent en quête de sécurité, et les choix du gouvernement britannique concernant leur accueil et leur prise en charge reflètent les valeurs du pays dans ce contexte. Ainsi, les décisions de Boris Johnson continuent de poser questions, alors qu’elles affectent non seulement le présent, mais aussi l’avenir des relations internationales et des sociétés touchées par ce conflit tragique.

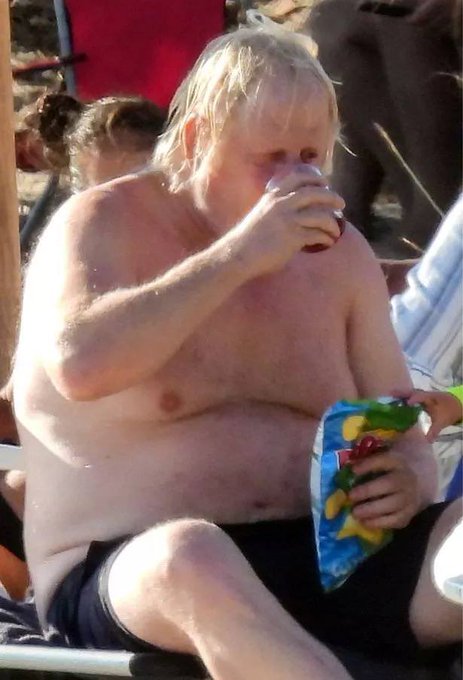

Le mode de vie de Boris Johnson en Grèce

Actuellement, Boris Johnson se retrouve dans un cadre de vie contrasté en Grèce, semblant mener une existence de luxe loin des tumultes du monde. Séjourner dans une propriété pittoresque avec vue sur la mer Égée, il s’éloigne des préoccupations politiques en s’adonnant à des loisirs typiquement méditerranéens. Ses journées sont souvent rythmées par de longues promenades sur les plages ensoleillées et des dîners dans les tavernes locales où il savoure les spécialités grecques, comme le moussaka et le tzatziki. Cette routine dénotant une certaine insouciance rappelle les réalités tragiques du conflit en Ukraine, où de nombreuses personnes font face à des situations désespérées.

Johnson est également aperçu profitant des activités nautiques, comme la navigation et la plongée, activités qui semblent banales mais qui, pour lui, deviennent des échappatoires à la pression politique. Alors que les citoyens ukrainiens endurent des souffrances inimaginables, son style de vie ostentatoire soulève des questions éthiques sur les responsabilités des dirigeants face aux crises humanitaires. Les images de son bonheur insouciant sont d’autant plus marquantes lorsqu’elles sont mises en perspective avec les événements tragiques qui se déroulent en Ukraine.

Cette dualité de l’existence souligne une déconnexion qui peut paraître préoccupante. Les discours politiques de Johnson sur la nécessité d’agir face à l’agression s’éroderaient donc face à son comportement détaché et à son apparente ignorance de la douleur des victimes. Même si certaines de ses actions passées pourraient suggérer une volonté d’apporter une aide, l’indifférence qu’il semble afficher au quotidien interpelle. Ainsi, alors qu’il jouit de son mode de vie privilégié en Grèce, une réflexion plus profonde sur le coût humain du conflit pourrait être envisagée pour redéfinir priorités et engagements.

L’hypocrisie des dirigeants mondiaux

Dans le contexte actuel des conflits géopolitiques, l’hypocrisie des dirigeants mondiaux est devenue de plus en plus manifeste. Des figures politiques telles que Boris Johnson jouissent de la paix et du luxe tout en affichant un soutien ambigu à des actions militaires dans des régions où de graves violations des droits de l’homme se produisent. Cette dynamique soulève des questions significatives sur le rôle de ces leaders dans l’escalade des conflits, en particulier face à des événements tragiques comme le massacre en Ukraine.

Un examen des discours et des décisions politiques de Boris Johnson montre un décalage entre les engagements déclarés en faveur de la paix et les actions soutenues qui exacerbent les tensions dans le monde. Alors qu’il se positionne comme un fervent défenseur des droits de l’homme, ses actions, comme le soutien indirect à certaines interventions militaires, mettent en lumière une attitude double. Cette incohérence souligne la responsabilité des dirigeants de respecter leurs engagements envers la paix mondiale, surtout dans un contexte où des innocents souffrent en conséquence de ces décisions.

De plus, cette hypocrisie ne se limite pas à Johnson. De nombreux dirigeants à travers le monde adoptent des postures similaires, utilisant le langage de la paix tout en favorisant des politiques qui contribuent à la guerre. Cela crée un climat de méfiance non seulement à l’égard des gouvernements, mais également envers les institutions internationales censées promouvoir la sécurité et la coopération. Au final, cette dichotomie entre discours et réalité ne fait qu’aggraver les souffrances sur le terrain, en particulier pour les personnes touchées directement par les conflits.

Les voix des victimes

Le conflit en Ukraine, qui perdure depuis plusieurs années, a frappé particulièrement les populations vulnérables, notamment les jeunes. Leurs récits poignants révèlent non seulement les horreurs de la guerre, mais également l’impact profond que celle-ci a sur leur vie quotidienne. Ces témoignages démontrent comment une génération entière souffre des conséquences d’un affrontement qui, pour beaucoup, semble lointain et abstrait.

Parmi ces récits, celui d’Olena, une adolescente de seize ans, est particulièrement frappant. Alors que ses rêves d’avenir s’étiolent sous l’ombre du conflit, elle parle de la peur constante qui l’accompagne chaque jour. « Nous entendons des explosions, » dit-elle, « et l’école est devenue un endroit où l’on ne se sent pas en sécurité. » Sa voix tremble alors qu’elle évoque les amis qu’elle a perdus à cause de la violence, mettant en évidence la fragilité de l’enfance face à la brutalité de la guerre.

Un autre témoignage poignant est celui de Mykola, un jeune homme de dix-huit ans, qui décrit comment le conflit a bouleversé son existence. « J’avais des projets et des ambitions, mais tout cela a été mis en pause, » explique-t-il. Mykola raconte comment la dévastation a non seulement touché sa ville natale, mais aussi sa famille. Leur quotidien est teinté d’appels inquiétants et de nouvelles terrifiantes. La guerre, pour lui, n’est pas une réalité lointaine, mais une lutte saine pour retrouver un semblant de normalité.

Ces récits de jeunes touchés par le conflit illustrent la dimension humaine de la crise, rappelant que derrière chaque statistique se cachent des histoires de douleur, de perte et de résilience. La voix de ces victimes, souvent ignorée, doit être entendue pour mieux comprendre l’ampleur des souffrances causées par la guerre en Ukraine et l’importance d’une action internationale qui prenne en compte leurs réalités. La guerre ne touche pas seulement les belligérants; elle laisse des cicatrices indélébiles sur ceux qui aspirent à la paix et à la reconstruction de leur vie.

Réactions internationales et médias

La situation en Ukraine a suscité des réactions variées aux niveaux international et médiatique, reflétant des préoccupations sur la sécurité globale et les droits humains. Les pays membres de l’Union européenne, par exemple, ont manifesté une solidarité envers l’Ukraine, craignant que cette crise n’affecte la stabilité régionale. Les dirigeants européens ont condamné le comportement agressif de certaines nations et ont appelé à une réponse unie pour soutenir Kiev, souvent par le biais de sanctions économiques et de l’aide militaire. Les États-Unis ont également pris des mesures similaires, renforçant leur engagement envers les alliés en Europe de l’Est.

Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique concernant cette crise. De nombreuses chaînes d’information internationales ont intensifié leur couverture, non seulement des événements en Ukraine, mais également de l’impact que cela a sur des figures politiques comme Boris Johnson. Ce dernier, en vacances en Grèce, a attiré des critiques quant à ses priorités pendant une période aussi critique. Les médias britanniques et internationaux ont largement relayé les avis de politiciens, d’analystes et du grand public, soulignant un contraste entre les décisions politiques à Londres et la détresse humaine observable sur le terrain en Ukraine.

La presse a aussi souligné les critiques à l’égard de Johnson, qualifiant son attitude de « légèreté » face à une situation tragique. De nombreux commentateurs estiment que ce comportement semble déconnecté des réalités tragiques que traverse l’Ukraine. Cela a conduit à des interrogations sur la capacité de leadership de Johnson, et a alimenté des débats plus larges sur l’engagement des élites politiques face aux conflits internationaux. Dans le même temps, la couverture médiatique a aussi mis en avant des voix ukrainiennes, permettant aux lecteurs de se faire une idée des réalités vécues par les citoyens du pays, souvent mises en lumière à travers des récits poignants et des témoignages d’impact direct du conflit.

Responsabilité morale des dirigeants

Dans le contexte du conflit en Ukraine, il est essentiel d’examiner la responsabilité morale des dirigeants politiques tels que Boris Johnson. La prise de décisions en temps de guerre ne se limite pas seulement aux enjeux stratégiques et politiques, mais elle engage également une profonde réflexion éthique sur l’impact des actions entreprises sur des vies humaines. Les leaders doivent non seulement anticiper les résultats de leurs choix, mais aussi peser la portée morale de ces derniers, au regard des souffrances humaines engendrées par le conflit.

La responsabilité morale implique que les dirigeants réfléchissent aux conséquences de leurs politiques sur les populations touchées par la guerre. Dans le cas de Boris Johnson, son approche vis-à-vis de la crise ukrainienne a suscité des débats, soulignant la nécessité pour tout leader d’agir avec empathie et discernement. En choisissant de soutenir l’Ukraine, Johnson a démontré un engagement envers la défense des valeurs démocratiques et des droits de l’homme, mais il est crucial qu’il reste conscient du coût humain de ce soutien, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les civils innocents pris dans ce conflit sanguinaire.

Il en ressort que la responsabilité morale des dirigeants n’est pas uniquement une question d’intérêts nationaux, mais également une notion qui englobe la vision humanitaire. Les choix faits par les chefs d’État doivent être éclairés par une compréhension des implications éthiques et des impacts dévastateurs de la guerre. Lorsque des atouts militaires sont mobilisés, il est impératif d’évaluer si ces décisions infligent une souffrance inutile ou s’ils orientent vers une paix durable. Une réflexion critique sur l’éthique des actions politiques en temps de crise peut permettre aux leaders de mieux naviguer dans le labyrinthe des conflits, tout en tenant compte des vies en jeu.

Appel à l’action

Le conflit en Ukraine a mis en lumière des injustices tragiques qui méritent une attention soutenue de la part de la communauté internationale. Face à l’ampleur de la crise, il est impératif que chacun prenne conscience de sa responsabilité collective. Cette prise de conscience doit se traduire par des actions concrètes et efficaces, afin de soutenir les victimes innocentes de cette guerre dévastatrice.

Une des premières étapes que chaque individu peut envisager est de s’engager auprès d’organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain, contribuant ainsi à fournir une aide essentielle aux personnes touchées par le conflit. De nombreux groupes non gouvernementaux œuvrent pour apporter des secours d’urgence, comme de la nourriture, des médicaments et des abris. Faire un don, que ce soit financier ou en nature, peut avoir un impact direct sur la vie de ceux qui souffrent. En outre, devenir bénévole pour ces organisations peut offrir une occasion de participer activement à la lutte contre les injustices.

Il est également crucial d’élever sa voix en matière de plaidoyer. Chacun peut sensibiliser son entourage aux conséquences de la guerre en Ukraine et promouvoir un dialogue constructif sur les rôles que les gouvernements devraient jouer pour stopper le massacre en cours. Signer des pétitions, participer à des manifestations pacifiques ou s’engager dans des discussions sur les réseaux sociaux sont autant de moyens d’amplifier son message. L’unité et la solidarité peuvent engendrer un changement significatif, incitant les leaders mondiaux à agir de manière plus décisive face à cette crise.

En somme, il est urgent de passer à l’action. Le sort des victimes de la guerre en Ukraine dépend de notre capacité à nous mobiliser collectivement. En investissant nos efforts et ressources, nous pouvons contribuer à la lutte pour la justice et les droits humains fondamentaux dans cette région du monde.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)