La dédolarisations accélère et sera fatale aux USA…ils peinent déjà à placer leurs bons du trésor

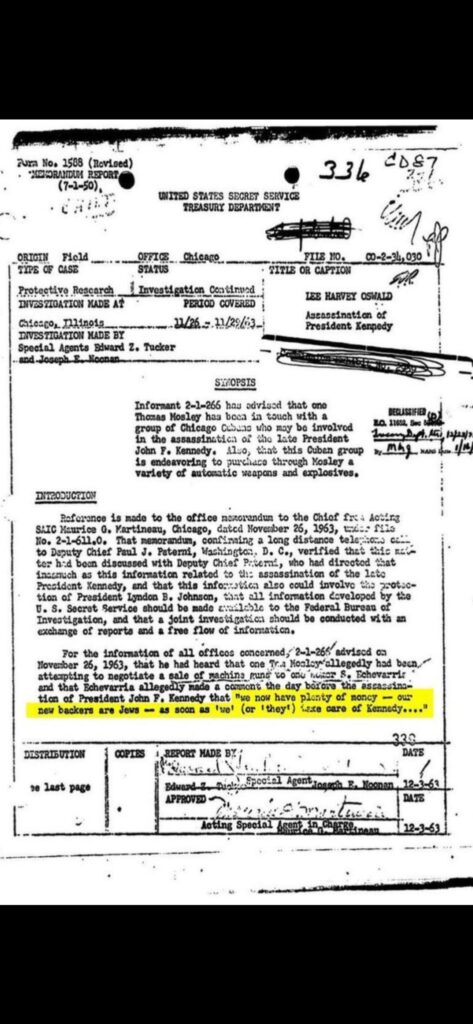

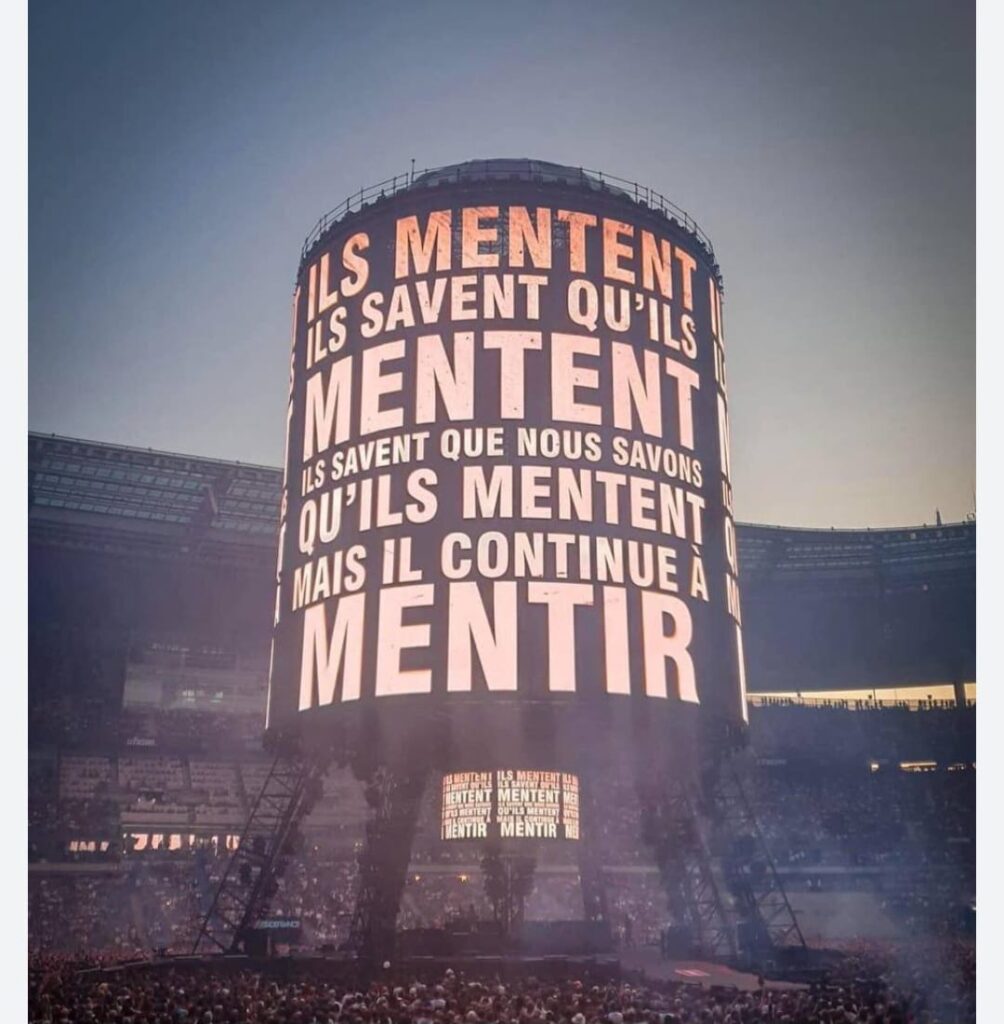

« L’Amérique n’est plus une nation souveraine depuis qu’ils ont abattu JFK… C’est Israël. » ‼️

Introduction au sujet

Le sujet de la faillite et de la désintégration des États-Unis est une question complexe qui suscite des débats parmi les économistes, les politologues et les citoyens. Alors que la nation est souvent perçue comme un symbole de stabilité démocratique et de puissance économique, des signes inquiétants émergent dans le paysage politique et économique actuel. Ce phénomène peut être analysé à travers le prisme du complexe militaro-industriel, un terme popularisé par le président Dwight D. Eisenhower lors de son discours d’adieu en 1961. Eisenhower a mis en garde contre l’influence grandissante de ce complexe sur les décisions gouvernementales, soulignant les dangers d’une militarisation excessive. Son intervention a jeté les bases d’une réflexion critique sur l’interaction entre l’économie, la politique et la guerre.

Dans cette analyse, il est essentiel de saisir l’évolution historique qui a conduit à la situation actuelle. Les États-Unis ont connu des changements structurels majeurs, tant sur le plan économique que politique, depuis la Guerre froide. L’essor des dépenses militaires durant les conflits au Moyen-Orient a suscité des interrogations sur la viabilité des ressources financières du pays. Cette dynamique soulève une question cruciale : peut-on encore considérer les États-Unis comme une superpuissance, ou sommes-nous témoins d’un déclin inexorable ?

Le débat sur la faillite et la désintégration du pays se nourrit également des tensions internes croissantes, qui peuvent être exacerbées par des politiques économiques et sociales divisives. Par ailleurs, la manière dont le complexe militaro-industriel influence les priorités budgétaires met en lumière la complexité de la gouvernance américaine. En explorant ces éléments, nous pourrons mieux comprendre les risques potentiels de déstabilisation qui guettent les États-Unis dans un avenir proche.

Le complexe militaro-industriel expliqué

Le complexe militaro-industriel désigne l’ensemble des relations entre le gouvernement, les forces armées et les entreprises de défense. Ce terme a été popularisé par le président Dwight D. Eisenhower dans son discours d’adieu en 1961, mettant en garde contre son influence croissante sur la politique américaine. Aujourd’hui, il représente un réseau interconnecté où les décisions militaires et les intérêts économiques s’avèrent souvent indissociables.

Les mécanismes du complexe militaro-industriel se traduisent par une collaboration étroite entre les législateurs et l’industrie de la défense. Les entreprises qui fabriquent des armements et des technologies militaires bénéficient d’importants contrats gouvernementaux, ce qui leur confère un pouvoir considérable sur les politiques de défense. Ces entreprises, à leur tour, exercent une influence sur les décideurs politiques par le biais de lobbying, de financements de campagnes, et d’autres formes d’interactions. Cette dynamique crée une circularité où les intérêts économiques peuvent dicter certains aspects de la politique de sécurité nationale.

Les implications sur la politique américaine sont profondes. La priorisation des dépenses militaires peut souvent se faire au détriment d’autres domaines, tels que l’éducation ou la santé publique. Cette concentration des ressources sur le secteur de la défense peut mener à des décisions gouvernementales influencées par des considérations économiques, plutôt que par le bien-être des citoyens. Par ailleurs, la montée des tensions géopolitiques peut être exacerbée par les actions des industries militaires, qui peuvent chercher à maximiser leurs bénéfices à travers une augmentation des budgets militaires ou des interventions étrangères.

En somme, le complexe militaro-industriel joue un rôle clé dans le façonnement des politiques et des priorités des États-Unis, impliquant une interaction complexe entre les intérêts privés et ceux de l’État.

Eisenhower et ses avertissements

Dwight D. Eisenhower, en tant que commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité aux États-Unis. Après avoir assumé la présidence en 1953, il a pris conscience du pouvoir grandissant du complexe militaro-industriel, un terme qu’il a lui-même popularisé dans son discours d’adieu en 1961. Dans ses avertissements, Eisenhower a mis en lumière la manière dont un tel système pourrait compromettre la démocratie américaine et affecter l’économie du pays.

Le complexe militaro-industriel désigne la relation symbiotique entre l’armée, l’industrie de défense et le gouvernement. Eisenhower craignait que cette coalition ne crée une pression permanente pour accroître les dépenses militaires, souvent au détriment d’autres priorités nationales. En effet, de nombreuses initiatives sociales et économiques pourraient être mises de côté, affectant ainsi la qualité de vie des citoyens américains. En soulignant ces préoccupations, il a encouragé un débat public sur les implications de ces interactions et sur le besoin d’un équilibre approprié.

Les avertissements d’Eisenhower ont soulevé des questions cruciales, comme la façon dont les dépenses militaires excessives pourraient conduire à un affaiblissement des investissements dans l’éducation, la santé et le bien-être général de la population. Il a également mis en garde contre le risque d’un militarisme croissant, qui pourrait engendrer des tensions internationales et menacer la stabilité mondiale. Ainsi, ses inquiétudes, bien que formulées dans un contexte spécifique aux années 1950, demeurent pertinentes dans le débat contemporain sur la place du complexe militaro-industriel dans une démocratie moderne.

L’héritage militaire d’Eisenhower

Dwight D. Eisenhower, le 34ème président des États-Unis, a eu une carrière militaire remarquable qui a façonné non seulement sa vision politique, mais également les infrastructures militaires et économiques du pays. Nommé général cinq étoiles, il a joué un rôle prépondérant durant la Seconde Guerre mondiale en tant que commandant suprême des forces alliées en Europe. Son leadership durant des opérations critiques telles que le débarquement de Normandie en 1944 démontre ses compétences stratégiques et tactiques, qui allaient influencer ses choix présidentiels ultérieurs.

Après la guerre, Eisenhower a été nommé chef d’état-major général de l’Armée, renforçant ses liens avec les alliés et promouvant une approche multilatérale des affaires internationales. Cette position lui a permis d’anticiper les défis géopolitiques de l’époque, tout en prenant en compte des aspects économiques significatifs associés à la défense nationale. En tant que président de 1953 à 1961, Eisenhower a conçu une doctrine de défense qui mettait l’accent sur la dissuasion nucléaire, au lieu d’un engagement militaire conventionnel, un choix qui a eu des implications profondes pour le complexe militaro-industriel américain.

Son célèbre discours d’adieu de 1961, dans lequel il avertit des dangers d’un complexe militaro-industriel trop puissant, souligne ses préoccupations quant au potentiel de dépendance économique sur l’industrie militaire. Cette mise en garde préfigurait des enjeux économiques croissants, reliant le budget militaire américain à la santé économique du pays. En somme, l’héritage militaire d’Eisenhower non seulement façonne encore les politiques de défense modernes, mais offre également un prisme à travers lequel les défis économiques des États-Unis peuvent être analysés, révélant ainsi une interconnexion entre militaire et économie nationale qui reste pertinente aujourd’hui.

De l’impact du lobbying sur la politique étrangère

Washington est vraiment un territoire occupé par les forces d’occupation Israëlienne

« L’Amérique est quelque chose que l’on peut manipuler »

« Parfois, ils doivent être bombardés pour entrer en guerre »

« Nous bénéficions d’une chose, c’est l’attaque des tours jumelles et du Pentagone….. »

Des années de guerres et de terrorisme.

Trump : « J’ai grandi dans un monde où tout évoluait politiquement autour d’Israël, le pouvoir était incroyable. »

“Un mauvais mot à propos d’Israël et vous étiez pratiquement hors de la politique.”

Le lobbying joue un rôle clé dans la formulation de la politique étrangère des États-Unis. Des organisations telles que l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) exercent une influence considérable sur la manière dont les États-Unis interagissent avec d’autres nations, en particulier avec Israël. Ce phénomène de recrutement d’influenceurs, souvent désigné comme « lobbying », implique des efforts soutenus pour façonner les décisions politiques en faveur des intérêts spécifiques de certains groupes. L’AIPAC, par exemple, bénéficie de ressources financières abondantes et d’une forte présence sur le terrain. Cela lui permet de mobiliser des soutiens au sein du Congrès, rendant ainsi ses recommandations importantes pour la législation relative à la politique étrangère.

Les implications de cette dynamique sont nombreuses. D’une part, le lobbying peut favoriser des relations solides entre les États-Unis et d’autres pays, enrichissant ainsi les alliances stratégiques. D’autre part, cela soulève des inquiétudes concernant la priorisation des intérêts d’un pays donné au détriment des considérations globales. Les relations américano-israéliennes sont souvent citées comme un exemple où le lobbying a inclinées les décisions politiques américaines, entraînant des conséquences sur la perception de la stabilité des États-Unis eux-mêmes. Le maintien d’un soutien inébranlable à Israël peut, dans certains cas, créer un sentiment de méfiance parmi d’autres nations, questionnant ainsi l’impartialité de la politique américaine.

En définitive, le pouvoir du lobbying, en particulier celui exercé par des groupes comme l’AIPAC, laisse transparaître la complexité de la relation entre les États-Unis et leurs partenaires internationaux. Il incarne un aspect fondamental de la démocratie américaine, mais illustre également les défis liés à l’équilibre entre les intérêts divers qui représentent la politique étrangère des États-Unis. La détermination du rôle que joue le lobbying pourrait donc s’avérer cruciale pour évaluer l’avenir des relations internationales des États-Unis et leur impact sur la stabilité du pays.

L’importance de la relation américano-israélienne

La relation entre les États-Unis et Israël est souvent décrite comme une alliance spéciale, cimentée par des intérêts stratégiques, politiques et culturels communs. Cette relation a des implications profondes sur la situation géopolitique mondiale, influençant non seulement la dynamique du Moyen-Orient, mais également la perception internationale des politiques américaines. Les États-Unis fournissent à Israël une assistance militaire substantielle et un soutien diplomatique sur la scène mondiale, ce qui en retour renforce la position des États-Unis dans la région.

Sur le plan financier, cette alliance entraîne des implications significatives. L’aide militaire presque annuelle, qui atteint des milliards de dollars, permet à Israël de maintenir sa supériorité militaire. En revanche, cela soulève des questions sur l’utilisation des ressources américaines, surtout dans un contexte économique où des préoccupations de faillite commencent à émerger. Ce soutien financier est souvent défendu par l’argument que la sécurité d’Israël contribue à la stabilité de l’ensemble de la région, ce qui pourrait être bénéfique pour les intérêts américains à long terme.

De plus, la relation américano-israélienne impacte la politique intérieure des États-Unis. Les groupes de pression pro-israéliens jouent un rôle essentiel dans les élections et les décisions politiques, influençant les législateurs à maintenir un soutien inconditionnel envers Israël. Cela crée une dynamique où les enjeux financiers liés à cette relation peuvent peser lourdement sur les priorités budgétaires nationales, affectant ainsi les dépenses publiques sur d’autres fronts, comme l’éducation ou les infrastructures.

En somme, la relation américano-israélienne est un élément crucial du paysage géopolitique et économique contemporain, avec des conséquences étendues qui s’étendent bien au-delà des simples interactions militaires et diplomatiques.

Les défis internes des États-Unis

Les États-Unis se trouvent à un carrefour critique, confrontés à plusieurs défis internes majeurs qui menacent non seulement la stabilité sociale, mais également l’intégrité nationale. Parmi ces enjeux, la division politique se distingue comme un facteur prépondérant. Les tensions entre les partis politiques, exacerbées par des discours polarisants et un environnement médiatique tendu, créent un climat où les compromis deviennent de plus en plus difficiles, risquant ainsi de mener à une fracture au sein de la société américaine.

En parallèle à cette division politique, les inégalités économiques représentent un autre défi considérable. La richesse est concentrée entre les mains d’une minorité, tandis qu’une part significative de la population lutte avec un accès limité aux ressources essentielles tels que l’éducation et les soins de santé. Cette disparité génère des ressentiments qui alimentent la discorde, créant un terreau fertile pour des mouvements sociaux qui cherchent à redresser les injustices perçues. Dans ce contexte, les disparités économiques peuvent exacerber les tensions sociales et renforcer les voyages vers une désintégration potentielle.

Les tensions raciales constituent également un défi majeur. Les événements tragiques liés aux violences policières et aux manifestations pour les droits civiques ont révélé des fissures profondes dans le tissu social américain. Ces tensions sont souvent exploitées par divers groupes, aggravant davantage la méfiance entre les communautés. Cette situation nourrit un climat d’anxiété et de méfiance qui empêche des dialogues constructifs, important pour la cohésion d’une société pluraliste. Ainsi, la confluence de ces défis internes, qu’il s’agisse de la polarisation politique, des inégalités économiques et des tensions raciales, pose un sérieux risque pour l’unité nationale et soulève des questions quant à la résilience du complexe militaro-industriel, qui, dans une certaine mesure, peut renforcer ces divisions en détournant l’attention des véritables problèmes socio-économiques.

L’avenir des États-Unis

La question de l’avenir économique et politique des États-Unis est devenue de plus en plus pressante dans le contexte actuel. Alors que le pays traverse des défis économiques, politiques et sociaux, il est essentiel d’évaluer les tendances qui pourraient façonner son avenir. Au cœur de cette analyse se trouve le complexe militaro-industriel, qui continue de jouer un rôle majeur dans les décisions politiques et économiques des États-Unis. L’importance de ce complexe ne peut être sous-estimée, car il entretient une relation symbiotique avec le gouvernement et l’économie.

Ces dernières années, les investissements dans la défense et la richesse générée par l’industrie militaire ont connu une croissance significative. Cela a conduit à un débat crucial sur la viabilité économique du pays. D’un côté, certains soutiennent que cette expansion du complexe militaro-industriel pourrait renforcer les capacités économiques des États-Unis, en créant des emplois et en stimulant l’innovation technologique. De l’autre côté, des inquiétudes persistent quant à une dépendance excessive à cette industrie qui pourrait détourner des ressources financières et humaines d’autres secteurs vitaux, tels que l’éducation et la santé.

En outre, la dynamique politique américaine joue également un rôle clé dans l’évaluation de l’avenir des États-Unis. Les tensions internes, exacerbées par la polarisation politique, soulèvent des questions sur la capacité du pays à maintenir une gouvernance stable. Les décisions relatives au financement militaire et à l’orientation stratégique du pays peuvent influencer non seulement la santé économique, mais aussi la cohésion sociale.

Alors que les États-Unis font face à ces défis pressants, l’avenir reposera sur leur capacité à équilibrer les intérêts du complexe militaro-industriel avec les besoins urgents de leur population. Seule une approche réfléchie et équilibrée permettra au pays d’éviter une désintégration potentielle et de construire un avenir robuste et durable.

Conclusion : Réflexions finales

La question de savoir si les États-Unis pourraient faire faillite et se désintégrer est à la croisée des chemins, fortement influencée par la dynamique du complexe militaro-industriel. Ce dernier, tout en étant un pilier de la puissance économique et militaire américaine, soulève également des préoccupations quant aux impacts socio-économiques et politiques qu’il engendre. Au cours de cet article, nous avons exploré les ramifications de ce système, en mettant en lumière ses effets sur la démocratie, la transparence et la répartition des ressources.

Une analyse approfondie révèle que le complexe militaro-industriel est profondément ancré dans la structure économique du pays, ce qui complique toute évaluation des risques de faillite. En investissant massivement dans des projets militaires, les États-Unis semblent stabiliser à court terme leur position géopolitique, tout en négligeant potentiellement d’importantes questions intérieures telles que les inégalités sociales et la santé économique. À long terme, ces priorités contradictoires pourraient mener à des tensions internes croissantes.

Pour les citoyens et les décideurs, il est impératif d’adopter une approche critique face aux implications du complexe militaro-industriel. Les décisions concernant les budgets de défense doivent être équilibrées avec des investissements dans l’éducation, la santé et les infrastructures. Une prise de conscience croissante sur la manière dont les ressources sont allouées pourrait contribuer à un débat national plus inclusif et éclairé.

En balançant les impératifs de sécurité nationale et de bien-être sociétal, les États-Unis peuvent éviter une trajectoire de désintégration. Cela nécessite néanmoins un engagement collectif pour réévaluer les priorités politiques et économiques du pays et assurer un avenir plus durable pour tous ses citoyens. À cet égard, le rôle du complexe militaro-industriel doit être repensé dans le cadre d’une vision à long terme pour la nation.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)

![Les « Israéliens dansants » du 11 septembre -Des hommes israéliens ont été vus en train de filmer, de rire et de célébrer la chute des tours du WTC. -Un rapport du FBI confirme que 2 d'entre eux étaient des agents du MOSSAD -Ils avaient tous des projets de voyage immédiats pour quitter le pays -Ils ont échoué aux tests du détecteur de mensonge et ont été surpris en train de mentir à plusieurs reprises. -Leur entreprise de déménagement. a été utilisé par l'un des pirates de l'air présumés du 11 septembre. (Certains vivaient même à côté de l’un des pirates de l’air, Muhammad Atta.) -Le rapport du FBI confirme que l'un d'eux avait été sélectionné pour assister à un [expurgé] pour une entité appelée « Agence juive ». -L'«Agence juive» compte dans son conseil d'administration le même milliardaire juif qui a prêté de manière suspecte 1/4 million de dollars au commissaire de police qui l'a rencontré en Israël juste avant le 11 septembre (et a aidé à dissimuler les événements avec Bush Jr.) Il y a tellement plus. L’un d’eux a apparemment tellement aimé ce jour qu’il s’est marié le 11 septembre un an plus tard. Voir le documentaire complet de 5 heures ici : https://rumble.com/v2mf0x0-the-empire-unmasked-the-documentary-911-and-beyond.html… Suivez le créateur de ce film, @RyLiberty , et si vous le pouvez, soutenez son Givesendgo pour refaire le film complet de 5 heures : https://givesendgo.com/911](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2024/06/11sep-683x1024.jpg)