Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez : « Des centaines de médecins et d’infirmières meurent à Gaza parce qu’ils n’ont pas abandonné leurs patients. J’appelle l’UE à cesser toutes les livraisons d’armes à Israël. »

Contexte des déclarations

Les déclarations du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, concernant la crise à Gaza prennent place dans un contexte de tensions géopolitiques et de violences croissantes dans la région. Ces événements ont été exacerbés par des conflits récurrents entre Israël et les groupes militants palestiniens, notamment le Hamas. Ces conflits ont souvent entraîné des pertes humaines considérables et une détérioration des conditions de vie pour les civils, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les cicatrices laissées par les hostilités successives sont profondes et ajoutent à la complexité de la situation humanitaire.

Récemment, plusieurs événements ont catalysé une escalade des violences. Les tensions étaient déjà élevées suite à des restrictions imposées à la population de Gaza et des frappes aériennes qui ont visé des infrastructures critiques, aggravant ainsi la crise humanitaire. Les organisations humanitaires peinent à livrer de l’aide en raison des blocages d’accès et des risques sécuritaires. Dans ce contexte, des milliers de blessés affluent vers les hôpitaux, déjà surchargés, mettant à rude épreuve les professionnels de la santé sur le terrain. Ces derniers font face à des conditions de travail extrêmement difficiles, avec un manque de ressources essentielles et une exposition constante aux dangers liés aux conflits.

Les déclarations de Pedro Sanchez viennent donc en réponse à une escalade des événements, reflétant une préoccupation croissante pour la situation des civils et l’impact direct sur le personnel médical. Elles illustrent également l’engagement du gouvernement espagnol à plaider pour une résolution pacifique du conflit, tout en appelant la communauté internationale à jouer un rôle actif dans la protection des droits humains et le soutien humanitaire dans la région. Ce discours s’inscrit dans une volonté plus large de mobilisation face à une crise qui dépasse les frontières nationales et qui appelle à une solidarité internationale forte.

Les conséquences sur les médecins et infirmières à Gaza

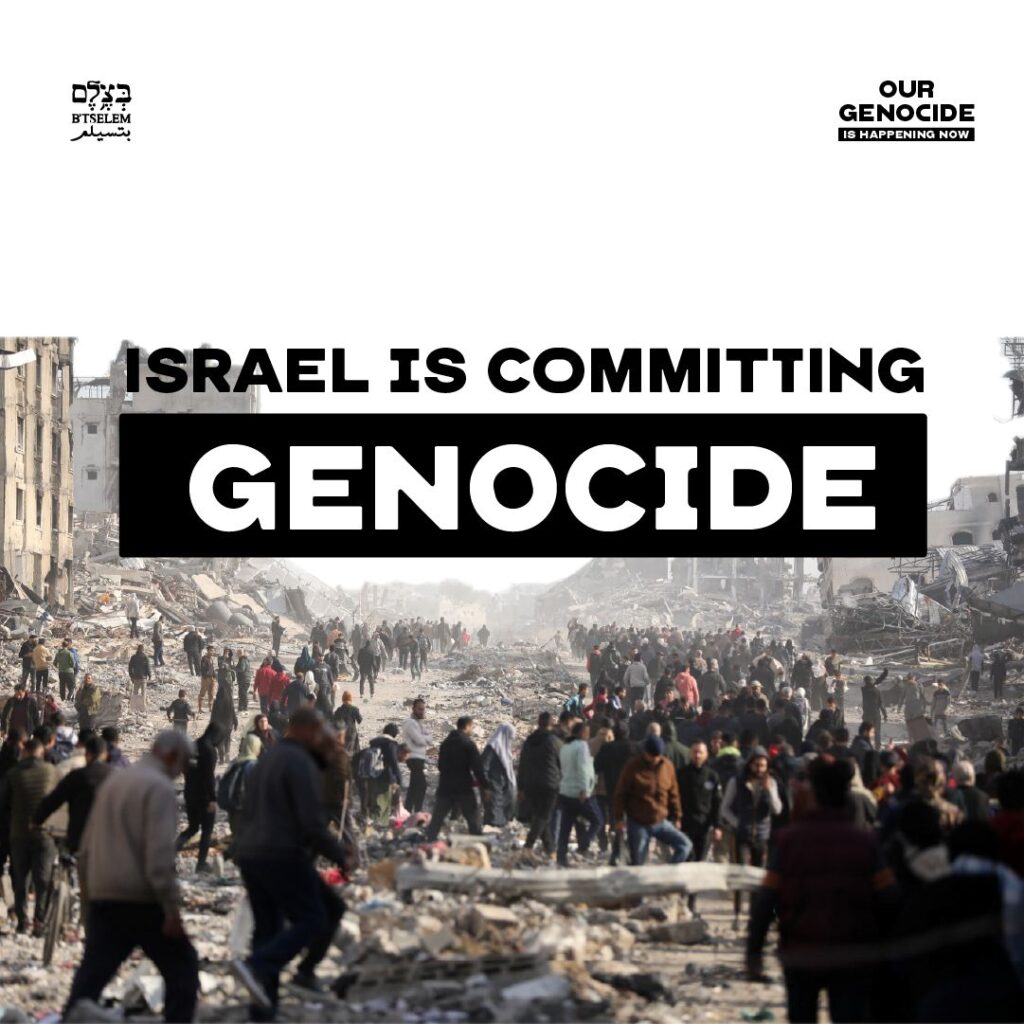

La crise à Gaza a eu des répercussions dévastatrices non seulement sur la population civile, mais également sur les professionnels de la santé, notamment les médecins et infirmières qui se battent pour préserver des vies dans des conditions extrêmement précaires. Selon des rapports récents, plusieurs médecins et infirmières ont perdu la vie alors qu’ils tentaient de soigner des patients blessés. En raison de l’intensité des conflits, on estime qu’au moins cent professionnels de la santé ont été tués depuis le début de l’escalade des hostilités. Ces pertes sont non seulement des tragédies personnelles, mais elles aggravent également la crise sanitaire dans la région.

Les témoignages recueillis auprès des personnels médicaux témoignent de la peur constante qu’ils éprouvent lorsqu’ils travaillent. Beaucoup d’entre eux décrivent des journées remplies de stress, où ils doivent jongler avec un manque flagrant de matériel médical tout en attendant des patients présentant des blessures graves. Les installations de santé sont souvent surchargées et manquent d’équipements essentiels, tels que des médicaments, des bandages et des instruments chirurgicaux. Dans un contexte où les bombardements sont fréquents, ces difficultés rendent le travail de soin particulièrement périlleux.

En outre, les médecins et infirmières à Gaza sont souvent confrontés à des dilemmes éthiques lorsque les ressources sont insuffisantes pour traiter tous les blessés. Ils doivent faire des choix difficiles, où la vie de certains patients doit être priorisée, ce qui engendre une détresse morale considérable. Malgré cela, ces professionnels continuent d’exercer leur vocation, démontrant un engagement remarquable envers leur mission de sauver des vies. Cette résilience, cependant, ne doit pas faire oublier les défis intenses qu’ils doivent surmonter chaque jour dans un environnement déjà dramatique.

L’appel de Pedro Sanchez à l’Union Européenne

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a récemment formulé un appel pressant à l’Union Européenne pour qu’elle mette un terme aux livraisons d’armes à Israël dans le contexte de la crise à Gaza. Cet appel reflète une posture diplomatique qu’il juge essentielle pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. En demandant à l’UE d’interrompre ces sorties d’armement, Sanchez met en lumière une inquiétude grandissante au sein de la communauté internationale concernant l’escalade des tensions et les pertes humaines causées par les conflits armés.

Le raisonnement derrière cette demande est multifacette. Premièrement, Sanchez souligne que maintenir des flux d’armements vers Israël durant une période de forte violence contribue à pérenniser les hostilités et à exacerber les souffrances des civils, tant du côté israélien que palestinien. Deuxièmement, il instaure une réflexion sur la responsabilité de l’Union Européenne en tant qu’entité politique engagée dans la promotion des droits de l’homme et de la sécurité régionale. Sanchez exprime que soutenir la paix implique aussi de prendre des décisions difficiles, telles que la suspension de la coopération militaire avec des États qui sont impliqués dans des violations des droits humains.

Les implications de cet appel vont bien au-delà de la simple diplomatie. Si l’UE répond favorablement aux souhaits de Sanchez, cela pourrait redéfinir la politique étrangère espagnole, ainsi que son rôle au sein des négociations internationales concernant le conflit israélo-palestinien. De plus, une telle décision pourrait atteindre un écho significatif parmi les autres États membres, engendrant un débat plus large sur la moralité des ventes d’armes et les normes éthiques qui devraient guider les relations internationales en période de crise. Les positions des divers pays de l’UE sur ce sujet seront donc scrutées avec attention.

Répercussions de la déclaration sur la politique espagnole

Les récents commentaires du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, concernant la crise à Gaza, ont suscité un large éventail de réactions au sein de la politique intérieure espagnole. Ces déclarations ont non seulement attiré l’attention sur la situation dans la région, mais ont également soulevé des questions importantes concernant la position de l’Espagne sur les conflits internationaux.

Au sein des partis politiques, les réactions à la déclaration de Sanchez ont été variées. Le Parti populaire (PP) a critiqué la gestion du texte, arguant que les positions affichées manquaient de fermeté et de clarté. De son côté, le parti de gauche Unidas Podemos a salué l’engagement du Premier ministre, affirmant que ces déclarations reflètent une volonté d’aborder la crise avec compassion et responsabilité. Cette divergence d’opinion met en lumière la fracture au sein du paysage politique espagnol concernant les questions internationales et les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien.

Par ailleurs, les groupes de défense des droits de l’homme, tant nationaux qu’internationaux, ont aussi réagi à ces déclarations. Ils ont exprimé leur besoin d’une action plus concrète de la part du gouvernement espagnol, au-delà des simples mots. Les organisations militantes espèrent que ces déclarations se traduiront par des changements dans la politique étrangère de l’Espagne, visant à soutenir les initiatives de paix et à protéger les droits des civils touchés par le conflit.

Enfin, l’opinion publique espagnole montre également des signes de division par rapport à cette problématique. De nombreux citoyens expriment leur préoccupation face aux conséquences humanitaires des conflits, tandis que d’autres soutiennent un alignement plus fort avec les positions traditionnelles de l’Occident. La déclaration de Pedro Sanchez agit donc comme un catalyseur pour des discussions essentielles sur la direction future de la politique espagnole en matière de droits de l’homme et d’engagement international.

Analyse de la position européenne sur la crise à Gaza

La crise à Gaza a suscité une réponse variée au sein de l’Union Européenne (UE), illustrant les divergences d’opinions et d’intérêts entre les États membres. Ces distingues approches ont des racines historiques, culturelles et politiques, influençant la manière dont l’UE agit dans cette situation complexe. Certaines nations, comme l’Allemagne et la France, ont appelé à une solution diplomatique, soulignant la nécessité d’un dialogue entre les parties en conflit. Elles soutiennent un rôle actif de l’UE dans la médiation pour parvenir à une paix durable. D’autres membres, cependant, affichent une position plus éloignée, préférant une approche plus prudente qui se concentre sur la sécurité régionale.

Un élément clé de la position européenne réside dans le principe de la solidarité, qui pousse l’UE à se prononcer pour les droits humanitaires à Gaza, tout en considérant les préoccupations sécuritaires d’Israël. Cette dualité crée une tension à l’intérieur de l’UE, car certains États membres souhaitent exprimer des critiques plus fermes envers Israël, tandis que d’autres prônent la retenue afin de maintenir des relations diplomatiques solides. Ainsi, la réponse de l’UE à la crise à Gaza reflète une volonté de norme humanitaire tout en gardant à l’esprit la stabilité géopolitique de la région.

En termes d’actions concrètes, l’Union Européenne a mis en place des mécanismes d’aide humanitaire pour soutenir les populations touchées par le conflit. Des millions d’euros ont été alloués pour des programmes destinés à fournir des soins médicaux, de l’eau potable et de la nourriture. Cependant, la mise en œuvre de ces aides est souvent entravée par des problèmes logistiques et sécuritaires sur le terrain, illustrant la complexité de l’opérationnalisation des engagements pris par l’UE. Malgré les bonnes intentions exprimées, la capacité d’intervention et de médiation de l’Union semble parfois limitée, révélant ainsi la nécessité d’une approche plus cohérente et unifiée.

Rôle des ONG et des organisations internationales

Les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales jouent un rôle crucial dans la gestion de la crise humanitaire à Gaza. Dans un contexte où les ressources locales sont souvent insuffisantes, ces entités s’illustrent par leurs initiatives visant à fournir une aide humanitaire directe aux populations affectées. Elles travaillent sans relâche pour répondre aux besoins immédiats des victimes des conflits, qu’il s’agisse de fournir des soins médicaux, des abris temporaires ou de la nourriture. Les efforts de ces acteurs sont particulièrement importants dans les situations où l’accès à l’aide est restreint par des facteurs politiques ou logistiques.

De nombreuses ONG, telles que Médecins Sans Frontières et la Croix-Rouge, déploient des équipes de secours qui se déplacent sur le terrain pour évaluer les besoins et fournir une assistance. Cette intervention directe est essentielle pour le rétablissement du personnel médical, souvent en première ligne pendant les périodes de crise. Des programmes de formation et de soutien aux travailleurs de la santé locaux sont également mis en place pour améliorer la capacité de réponse et garantir que l’aide parvienne efficacement aux personnes dans le besoin.

Sur le plan international, des organisations comme les Nations Unies mobilisent des fonds et coordonnent des efforts entre les différents acteurs humanitaires. Leur travail inclut la mise en place de corridors humanitaires pour faciliter l’acheminement de l’aide et veiller à ce que les droits des victimes soient respectés. Les agences internationales sont également impliquées dans la surveillance de la situation sur le terrain, fournissant ainsi une voix aux habitants et sensibilisant davantage la communauté internationale. Grâce à ces initiatives, les ONG et les organisations internationales contribuent non seulement à apporter une aide immédiate, mais aussi à construire des bases pour la reconstruction et le rétablissement à long terme de Gaza.

Réactions internationales aux déclarations de Sanchez

Les déclarations du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez concernant la crise à Gaza ont suscité des réactions variées sur la scène internationale. De nombreux gouvernements européens ont exprimé leur soutien à ses propos, soulignant l’importance d’un dialogue constructif et d’une approche diplomatique pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Par exemple, à Bruxelles, des hauts responsables ont salué l’appel à un cessez-le-feu prolongé, indiquant que cela pourrait être un pas vers des négociations significatives.

Cependant, les réponses à Sanchez n’ont pas été uniformément positives. Certains pays, en particulier ceux du Moyen-Orient, ont jugé que les déclarations du Premier ministre espagnol manquaient de fermeté face aux actions israéliennes. Cette critique a été notable dans les déclarations du gouvernement turc, qui a exprimé des réserves quant à l’efficacité des initiatives diplomatiques visant à mettre fin aux hostilités. D’autres experts en relations internationales ont également souligné que des efforts plus vigoureux de la part des nations européennes sont nécessaires pour faire pression sur Israël afin de garantir la protection des civils à Gaza.

Des organisations internationales, telles que les Nations Unies, ont également réagi, en facilitant des discussions autour des implications des déclarations de Sanchez. Les rapports d’organismes humanitaires mettant en lumière la crise humanitaire à Gaza ont renforcé l’urgence de ses propos. Dans ce contexte, des débats ont émergé dans les médias et dans les cercles académiques sur l’efficacité des interventions politiques et leur capacité à influencer les dynamiques sur le terrain.

Dans ce paysage compliqué, il est essentiel de suivre les développements et les impacts des discours politiques sur la situation à Gaza, car ils peuvent influencer non seulement les décisions gouvernementales, mais également l’opinion publique mondiale vis-à-vis du conflit.

Perspectives d’avenir pour la situation à Gaza

La situation à Gaza est marquée par des tensions persistantes et des défis humanitaires complexes. Les déclarations récentes du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, suggèrent qu’une attention accrue est nécessaire pour envisager les futurs scénarios possibles. Les perspectives d’avenir pour Gaza reposent sur plusieurs facteurs cruciaux, notamment les efforts diplomatiques, les initiatives de paix et les préoccupations humanitaires concernant la population civile.

Dans un premier temps, les évolutions politiques dans la région peuvent influencer le futur de Gaza. La communauté internationale et les acteurs régionaux doivent s’engager dans des discussions constructives pour trouver des solutions durables. La relance des négociations entre Israël et les représentants palestiniens est essentielle pour établir un cadre de paix. Les initiatives de paix pourraient inclure des propositions visant à garantir la sécurité de tous les citoyens, tout en respectant les droits des Palestiniens.

Par ailleurs, la crise humanitaire demeure une préoccupation majeure. Les conditions de vie des habitants de Gaza sont précaires, et l’accès aux soins médicaux est gravement limité. Les implications de la situation actuelle sur le personnel médical et les infrastructures de santé nécessitent l’attention des organisations humanitaires internationales. L’aide humanitaire et le soutien aux établissements de santé doivent être accentués pour répondre à cet urgent besoin. En outre, le respect des droits de l’homme et la protection des civils doivent être des priorités dans toute solution envisagée.

Enfin, la coopération entre les nations et les organisations non gouvernementales est primordiale pour créer les conditions nécessaires à une paix durable. La voix de la communauté internationale peut jouer un rôle crucial dans la facilitation des idées et des projets visant à améliorer la situation à Gaza. Un avenir paisible et stable pour cette région dépendra de l’engagement collectif à surmonter les défis présents et à bâtir un futur basé sur la compréhension et la coopération.

Oui, les pays européens ont livré et livrent toujours des armes et des composants militaires à Israël, bien que certains pays aient suspendu ou arrêté ces livraisons, notamment en raison de la guerre à Gaza. La Slovénie est le premier pays de l’UE à avoir interdit tout commerce d’armes avec Israël en juillet 2025, et l’Allemagne a annoncé suspendre ses propres livraisons. D’autres pays comme l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas ont également suspendu temporairement ou partiellement leurs exportations d’armes vers Israël depuis octobre 2023.

Livraisons d’armes et de composants européens à Israël :

Transferts continus :

Malgré les interdictions de la Slovénie, des livraisons d’armes et de composants militaires continuent d’arriver en Israël depuis d’autres pays européens, d’après un rapport d’Amnesty International en juin 2025.

Composants pour armes :

La France, par exemple, a livré en 2023 des composants et services militaires pour une valeur de 30,1 millions d’euros, bien qu’elle n’ait pas livré d’armes d’envergure comme le Rafale ou le Caesar.

Financements européens :

L’Union européenne, y compris la France, finance des programmes d’armement israéliens dans le cadre du Fonds européen de la défense, selon une information de l’Humanité en juin 2025.

Réactions des pays européens et acteurs internationaux :

La Slovénie :

En juillet 2025, la Slovénie a été le premier pays de l’UE à annoncer une interdiction complète des ventes d’armes à Israël, en réponse au conflit à Gaza.

L’Allemagne :

En août 2025, l’Allemagne a aussi annoncé la suspension de ses livraisons d’armes à Israël.

Autres pays :

L’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas ont suspendu temporairement ou en partie leurs transferts d’armes, tandis que la Belgique a cessé toute vente d’armes à Israël en octobre 2023.

Appels internationaux :

Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU et le Conseil de l’Europe ont appelé à l’arrêt des ventes d’armes à Israël en raison de leur utilisation dans des attaques contre des biens civils.

Contexte international :

Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes d’Israël.

Des collectifs d’ONG et des avocats ont intenté des actions en justice dans plusieurs pays pour contester les ventes d’armes à Israël.

Conclusion générale

Gaza : le missilier MBDA complice de crimes de guerre

من خلال تأكيد من الجيران والأهل عائلة الوادية

— 𓂆🇵🇸Suzan Halholi (@SuzanHalholi) May 26, 2025

الطفلة حنين حسن السيد الوادية

هي من ظهرت في الفيديو بين النار

كل عائلتها ارتقت. pic.twitter.com/nz1P9jFefh

The biggest mistake done by Palestinians in 1940's.

— 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) August 28, 2025

This is called biting the hand of one who fed you. pic.twitter.com/EXtrKOarYo

🚨🇩🇪 🇵🇸 Lors d’une manifestation à Berlin, la police allemande a fracturé le nez d’une manifestante pacifique pro-palestinienne qui réclamait la fin du génocide et de la famine à #Gaza pic.twitter.com/jvEYqnT852

— Les Spectateurs (@SpectateursFr) August 28, 2025

As an Italian, as a European, I remind my German friends: you produced Nazism, as we Italians and Spaniards produced fascism. It already brought Europe to ruins once.

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 29, 2025

You are responsible for what happens in your country. CHECK YOUR POLICE. Things are spiraling out of control. https://t.co/OHz9g3yWK8

Haneen Al-Wadiya, the sole survivor of her family after the bombing of Al-Jarjaoui School in Gaza, appeared in a video walking through flames. She sustained second- and third-degree burns, while her father, mother, and siblings perished under the rubble. Her uncle confirmed she… pic.twitter.com/56Emg7ybAK

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 26, 2025

La crise actuelle à Gaza a suscité des réactions significatives au sein de la communauté internationale, notamment de la part du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Son message souligne la nécessité d’une solidarité internationale accrue pour répondre aux défis humanitaires auxquels sont confrontés les habitants de cette région. Sanchez a mis l’accent sur l’urgence d’une résolution pacifique du conflit, et l’importance de faire entendre les voix de ceux qui souffrent en raison des hostilités continues.

Il est essentiel de reconnaître le rôle crucial du personnel médical dans les conflits armés. Les travailleurs de la santé, souvent en première ligne, fournissent des soins vitaux dans des conditions extrêmement difficiles. Sanchez a exprimé sa reconnaissance pour ces professionnels, soulignant qu’ils sont non seulement des prestataires de soins, mais aussi des porte-voix pour la souffrance humaine. Leur engagement infaillible et leur dévouement sont fondamentaux pour préserver la vie et atténuer les impacts dévastateurs de la guerre. La communauté internationale doit soutenir ces efforts afin que les soins médicaux puissent être dispensés sans entrave, même dans les contextes les plus tumultueux.

En conclusion, les déclarations de Pedro Sanchez résonnent fortement dans le contexte actuel de la crise à Gaza. Elles rappellent l’importance cruciale de la solidarité mondiale et le besoin urgent d’une action concertée pour apporter un soutien efficace aux victimes de cette tragédie. Une approche unissant les nations est essentielle pour restaurer la dignité humaine et contribuer à un avenir pacifique, où l’assistance médicale est pleinement respectée et où les droits des civils sont protégés. Il est impératif que nous continuions d’exiger des solutions durables et humanitaires à cette crise.

Je suis La force d’occupation israelienne

Je ne rate jamais une occasion de me poser en victime tout en exerçant la violence.

En 1947, les #NationsUnies m’ont donné plus de la moitié des terres d’autrui. Un don que je n’avais pas mérité, de puissances coloniales qui n’en étaient pas propriétaires. J’ai accepté. Mes voisins ont protesté. J’ai appelé cela la guerre, et dans le chaos, j’ai commencé mon nettoyage. Plus de 700 000 #Palestiniens ont été chassés de chez eux – certains ont fui, certes – mais beaucoup ont été chassés sous la menace des armes, leurs villages rasés, leurs noms effacés.

Puis j’ai planté des pins sur les ruines, pour cacher le souvenir. Des forêts là où se trouvaient autrefois des maisons. Des parcs sur des cimetières. J’ai verdi pour que le monde ne voie pas le noir en dessous. J’ai appelé cela « reforestation ». Ils ont appelé cela « effacement ».

Je suis Israël.

Je n’ai jamais choisi la paix, seulement la domination.

En 1967, j’ai lancé une guerre préventive et pris Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le plateau du Golan et le Sinaï. J’ai prétendu que c’était pour la sécurité. Je m’y suis accroché pour le pouvoir. J’ai construit des colonies, une par une, étouffant les villes palestiniennes. Le droit international disait que c’était illégal. Je l’ai ignoré. Ma carte s’est élargie. Leur liberté a rétréci.

Je suis Israël.

J’aurais pu mettre fin à l’#occupation. Plusieurs fois. Mais j’ai toujours dit non.

En 2000, à #CampDavid, j’ai proposé un patchwork d’enclaves isolées, entourées de murs, de points de contrôle et de soldats. J’ai appelé cela la paix. Les #Palestiniens sont partis. Je les ai traités d’extrémistes. Puis j’ai construit un mur, non pas à ma frontière, mais au plus profond de la leur. J’ai appelé cela la sécurité. Ils ont appelé cela du vol.

Je suis Israël. Je glorifie le militarisme. J’élève mes enfants dans la croyance qu’ils sont élus.

Mes manuels scolaires effacent la #Palestine. Mes soldats patrouillent dans les rues, fusils pointés sur les adolescents. Mes médias justifient les bombardements. Mes politiciens plaisantent sur la destruction de #Gaza. J’envoie des frappes aériennes sur des camps de réfugiés, des écoles et des hôpitaux. Puis je dis qu’ils étaient des boucliers humains.

Je suis Israël. J’ai élu un #Netanyahou #ZIONIST

d’origine #polonaise, encore et encore.

Pas une seule fois, par erreur. Mais en toute connaissance de cause. J’ai voté pour des dirigeants qui ont juré d’écraser les Palestiniens, d’étendre les colonies, de ne jamais autoriser la création d’un État palestinien. Mes ministres parlent des « Arabes » comme d’une menace démographique. Mes colons brûlent des oliviers. Mes foules scandent « Mort aux #Arabes ». J’appelle cela du #patriotisme.

Je suis Israël.

Je parle de démocratie, mais je la refuse à des millions de personnes sous mon contrôle.

Je règne sur des millions de personnes qui ne peuvent pas voter dans le pays qui contrôle leur vie. Je construis des routes qu’elles ne peuvent pas emprunter. Je leur délivre des permis pour respirer, se déplacer, vivre. Je bombarde Gaza, puis je la boucle et je dis que c’est leur faute. Je dis avoir quitté Gaza, mais je contrôle son air, sa mer et ses frontières. Je dis qu’ils sont libres, puis je les affame.

Je suis Israël.

J’exige la #reconnaissance, mais je n’offre rien en retour.

J’exige que les Palestiniens m’acceptent comme État juif, tout en refusant même de prononcer le mot « #Nakba ». J’ignore les maisons, les terres et l’histoire de ceux que j’ai déplacés. Je détiens leurs clés dans des musées, pas dans leurs mains. Je refuse aux réfugiés leur droit au retour. Je fais des lois qui les qualifient d’« absents », même lorsqu’ils sont à deux doigts de la mort.

Je suis Israël.

Je crie à l’#antisémitisme, alors que je crains que des comptes ne soient rendus.

Je traite toute critique de haineux. Je brouille la frontière entre #judaïsme et #sionisme, utilisant l’un pour masquer les crimes de l’autre. J’instrumentalise l’histoire pour excuser l’apartheid. Je manipule le traumatisme pour justifier la conquête. Je dis « Plus jamais ça », mais que cela arrive à d’autres, de ma propre main.

Je suis Israël.

Je ne serai jamais en sécurité

—Le monde entier s’accorde à dire qu’Israël n’est pas un État, mais une organisation terroriste organisée soutenue par le gouvernement américain.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)