Les experts de cette commission des Nations unies pointent du doigt le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens, les tenant pour responsables d’actes qui remplissent presque tous les critères du génocide.

Introduction : La Complexité du Conflit

Le conflit israélo-palestinien représente l’une des problématiques les plus durables et complexes dans la géopolitique mondiale. Ses racines historiques s’étendent sur plus d’un siècle, englobant des dimensions politiques, culturelles et religieuses qui exacerbent les tensions entre les deux peuples. De plus, les implications géopolitiques de ce conflit vont bien au-delà des frontières de la région, influençant les relations internationales, notamment celles des États-Unis avec ses partenaires et adversaires.

Les États-Unis ont joué un rôle central dans les événements entourant ce conflit. Historiquement, les États-Unis ont soutenu Israël politiquement, militairement et économiquement, en posant les bases d’une alliance stratégique qui a contribué à façonner le paysage politique du Moyen-Orient. Ce soutien indéfectible a suscité de vives critiques et a alimenté des sentiments anti-américains au sein des populations arabes et palestiniennes. Parallèlement, la diplomatie américaine s’est souvent concentrée sur les efforts pour atteindre un compromis pacifique, en favorisant le dialogue entre Israël et les dirigeants palestiniens.

Les répercussions de ces dynamiques sont multiples. D’une part, la perception d’un biais américain en faveur d’Israël a rendu difficile toute médiation sérieuse du conflit. D’autre part, les attentes des Palestiniens en matière de droits et de souveraineté n’ont toujours pas été satisfaites, entraînant des cycles répétés de violence et de désespoir. Dans ce contexte, il est essentiel d’analyser comment les décisions politiques des États-Unis affectent non seulement la situation sur le terrain, mais également la stabilité régionale tout entière.

Dans les sections suivantes, nous explorerons plus en profondeur ces enjeux, afin de mieux comprendre comment le conflit israélo-palestinien illustre la complexité des relations internationales d’aujourd’hui.

Le Rôle des États-Unis dans le Conflit Israélo-Palestinien

Le conflit israélo-palestinien est complexifié par l’intervention des États-Unis, qui sont perçus comme un acteur majeur de cette dynamique. Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les États-Unis ont maintenu une alliance stratégique avec ce pays, fondée sur des intérêts politiques, militaires et économiques. L’aide militaire américaine à Israël dépasse les 3,8 milliards de dollars par an, ce qui représente un soutien sans équivalent d’une superpuissance à un autre État. Cette assistance se traduit par des équipements militaires avancés, assurant à Israël un droit de défense robuste face aux menaces régionales.

Les motivations qui sous-tendent cette alliance sont multiples. Sur le plan géopolitique, les États-Unis considèrent Israël comme un allié clé au Moyen-Orient, une région marquée par des fractures ethniques et religieuses. Cette position permet à Washington de maintenir une influence stratégique en contrant l’expansion d’autres puissances, comme l’Iran. Par ailleurs, des liens culturels et historiques renforcent cette relation, en réponse aux sentiments pro-israéliens parmi les électeurs américains, ce qui influence les décisions politiques à Washington.

En outre, les intérêts économiques jouent un rôle également significatif. Les entreprises américaines ont investi massivement en Israël, notamment dans les secteurs technologique et militaire. Ainsi, le soutien à Israël est également perçu comme un moyen de favoriser des opportunités commerciales pour les États-Unis. Cependant, ce soutien n’est pas sans controverse. Il engendre des critiques concernant la militarisation du conflit et les conséquences humanitaires pour le peuple palestinien. Bien qu’à travers divers processus de paix, les États-Unis aient tenté d’assumer un rôle de médiateur, leur position en tant que soutien d’Israël à long terme complique leur capacité à être perçus comme un arbitre impartial.

Gaza : Un Terrain de Tensions

La situation à Gaza est marquée par une intense complexité humaine et géopolitique qui illustre les conséquences tragiques du conflit israélo-palestinien. En raison des tensions historiques et des hostilités récurrentes, la population civile de Gaza fait face à des défis humanitaires constants, exacerbés par les bombardements fréquents et un blocus prolongé. Ces éléments non seulement limitent l’accès aux ressources essentielles, mais engendrent également une souffrance continue au sein de la population.

Le blocus de Gaza, imposé depuis 2007, a soulevé des controverses importantes. Ce régime restrictif a entravé la circulation des biens et des personnes, rendant difficile la gestion des besoins fondamentaux en matière de santé, d’éducation et d’eau potable. Les infrastructures, déjà fragilisées par des années de conflit, ont subi des dégâts considérables à chaque escalade militaire, rendant plus ardue la vie quotidienne pour les habitants. Les enfants, en particulier, sont les plus touchés, confrontés à des traumatismes psychologiques durables et à des pertes de vie tragiques.

Les revendications des différentes parties sont également un point de tension majeur dans cette région. D’un côté, les autorités israéliennes soutiennent que les opérations militaires visent à neutraliser les menaces provenant de groupes armés basés à Gaza, dont les attaques à la roquette ciblent les villes et villages israéliens. De l’autre, les citoyens palestiniens et leurs dirigeants dénoncent les actions militaires comme des représailles disproportionnées ayant des effets dévastateurs sur des civils innocents. Cette dynamique a conduit à une escalade des violences, créant un cycle qui semble pratiquement inextinguible.

Les conséquences humanitaires à Gaza sont alarmantes et nécessitent une attention internationale. La communauté mondiale est confrontée à une obligation d’intervenir, afin de trouver des solutions durables qui protègent les droits de l’homme et facilitent une coexistence pacifique. L’avenir de Gaza dépendra en grande partie de la volonté des acteurs impliqués de s’engager dans un dialogue constructif et de prendre des mesures significatives en faveur de la paix.

Le Qatar et Son Influence

Le Qatar a émergé comme un acteur clé dans la dynamique du Moyen-Orient, surtout dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Au fil des ans, le pays a su développer une diplomatie agile, naviguant habilement entre les alliances régionales et les tensions. En soutenant divers groupes, dont le Hamas, le Qatar a non seulement renforcé sa position en tant que médiateur, mais a également cherché à projeter son pouvoir et son influence au-delà de ses frontières. Cette stratégie lui permet de jouer un rôle à la fois perplexe et déterminant dans la région.

Dans le contexte actuel, certains analystes soulignent que les États-Unis protègent indirectement les intérêts du Qatar. Cette relation, bien que complexe, semble découler d’un mélange de raisons stratégiques et économiques. Les États-Unis ont saisi l’importance du Qatar en tant que partenaire régional fiable, notamment par son rôle dans l’hébergement de la base aérienne de Al Udeid, indispensable à leurs opérations militaires dans la région. Cette coopération stratégique pourrait indiquer que les intérêts américains et qatariens ne sont pas toujours en opposition, mais peuvent parfois coïncider dans la gestion des crises au Moyen-Orient.

De plus, le Qatar a réussi à maintenir des relations avec des pays aux positions divergentes, y compris l’Iran et les États-Unis. Ce positionnement lui permet de jouer un rôle unique, souvent en qualité de facilitateur lors de négociations, renforçant ainsi son image sur la scène internationale. Toutefois, cette démarche peut également engendrer des critiques, certains pays du Golfe accusant le Qatar de soutenir des éléments considérés comme extrémistes. Néanmoins, le pays continue de se défendre en affirmant que sa politique est motivée par le désir de paix et de stabilité dans la région, tout en poursuivant ses ambitions diplomatiques et économiques.

Les Bases Militaires Américaines au Moyen-Orient

La présence militaire américaine au Moyen-Orient est une composante clé de la stratégie géopolitique des États-Unis et a des répercussions profondes sur les dynamiques régionales. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont établi de multiples bases militaires dans des pays arabes comme l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et le Qatar. Ces installations servent non seulement de points stratégiques pour des opérations militaires, mais aussi de mécanismes pour maintenir l’influence américaine dans une région marquée par des tensions historiques et des conflits persistants.

Les objectifs sous-jacents de cette présence militaire sont multiples. Premièrement, les bases américaines visent à assurer la sécurité des alliés, notamment dans le cadre de la prévention d’éventuelles menaces issues de groupes extrémistes ou d’États hostiles. Deuxièmement, elles facilitent le déploiement rapide de forces en cas de crises ou de conflits, ce qui témoigne de l’engagement des États-Unis envers la stabilité régionale. Toutefois, cette présence militaire est souvent perçue comme une forme de colonialisme moderne, avec des bases considérées comme des symboles de domination étrangère plutôt que de coopération et de soutien. Cette perception peut alimenter le ressentiment local et contribuer à une légitimation des mouvements anti-américains.

De plus, ces bases militaires jouent un rôle significatif dans la projection de la puissance américaine au sein du monde arabe. Elles impliquent un investissement considérable en ressources et renforcent les relations diplomatiques avec certains gouvernements de la région, mais engendrent également des critiques sur le fait que cette stratégie pourrait sacrifier la souveraineté nationale des États hôtes. Les bases, bien qu’elles soient légalisées par des accords bilatéraux, peuvent générer un malaise parmi les populations locales, qui y voient une atteinte à leur autonomie. Ainsi, la complexité de la présence militaire américaine au Moyen-Orient mérite une analyse approfondie pour comprendre ses implications sur le conflit israélo-palestinien et au-delà.

L’Impact du Colonialisme Non Déclaré

Au cours des dernières décennies, les interventions américaines au Moyen-Orient ont souvent été perçues à travers le prisme du colonialisme non déclaré. Ce terme fait référence à des actions menées par des puissances extérieures qui influencent ou contrôlent des pays, tout en évitant les étiquettes traditionnelles de colonialisme. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, les décisions politiques et militaires des États-Unis ont forgé des dynamiques complexes, engendrant des perceptions multiples et souvent négatives des populations locales.

Les États-Unis ont joué un rôle central dans la politique de soutien à Israël depuis la guerre de 1967, fournissant aide militaire, assistance financière et une légitimité diplomatique renforcée. Ce soutien a été interprété comme une forme d’ingérence dans les affaires intérieures d’une région déjà marquée par des tensions et des conflits. En conséquence, des ressentiments se sont intensifiés parmi les Palestiniens et d’autres groupes arabes, qui voient cette implication comme une manifestation de colonialisme, reflétant une valeur de domination plutôt que de parité.

De surcroît, les politiques américaines, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, ont exacerbé les inégalités en renforçant les perceptions d’un double standard, où les droits des Palestiniens sont souvent négligés au profit des intérêts israéliens. Ce type de pourparlers et d’actions a souvent été perçu non seulement comme un soutien à un État, mais aussi comme une volonté d’ériger un ordre régional qui favorise les valeurs occidentales, rendant le dialogue encore plus difficile.

Dans ce contexte, le colonialisme non déclaré a non seulement façonné la géopolitique sous-jacente, mais a également entretenu un cercle vicieux de ressentiment et de méfiance vis-à-vis des acteurs internationaux, en particulier des États-Unis. Les solutions pacifiques se heurtent souvent à ces perceptions d’occupations invisibles, compliquant davantage un conflit déjà chargé de complications historiques et culturelles.

Tamim et la Réalité Politique

Depuis son accession au trône en 2013, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a su naviguer habilement dans un paysage géopolitique complexe marqué par diverses tensions régionales. Son leadership se distingue par une approche pragmatique qui combine un soutien financier et diplomatique à un engagement actif sur la scène internationale. En particulier, la politique étrangère du Qatar, souvent perçue comme audacieuse, repose sur une volonté de diversifier ses alliances et de renforcer son influence dans une région dominée par des rivalités de longue date.

La position géographique et les ressources énergétiques du Qatar lui confèrent un avantage stratégique dans le monde arabe. Tamim a, de ce fait, cherché à établir le pays comme un acteur incontournable au sein du Conseil de coopération du Golfe, tout en cultivant des relations étroites avec les États-Unis. Ce soutien américain joue un rôle crucial dans la sécurité nationale du Qatar, particulièrement à travers la présence militaire américaine sur son sol. Cependant, cette dépendance pose également des défis, car l’émir doit jongler entre ses relations avec Washington et ses rivalités avec des pays voisins, comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les politiques de Tamim ont également des répercussions sur le conflit israélo-palestinien. Le Qatar a souvent été perçu comme un médiateur, cherchant à apporter une aide humanitaire à Gaza tout en maintenant des liens avec des factions palestiniennes. Cette approche soulève des questions sur la capacité du Qatar à influencer les dynamiques régionales sans irriter ses partenaires occidentaux, notamment les États-Unis. En somme, la navigation habile de Tamim dans ces réalités politiques complexes illustre à quel point les choix stratégiques du Qatar peuvent potentiellement remodeler son rôle dans le contexte du Moyen-Orient. Cette dualité de soutien et de prudence définit la trajectoire géopolitique actuelle du pays.

Analyse des Réactions Internationales

Depuis le début du conflit israélo-palestinien, les actions des États-Unis au Moyen-Orient ont suscité des réactions variées de la part de la communauté internationale. D’une part, plusieurs pays occidentaux, en particulier ceux alliés des États-Unis, ont exprimé un soutien sans réserve à la politique américaine, considérant celle-ci comme une tentative de maintenir la stabilité dans une région souvent marquée par des tensions. Ce soutien se traduit par une justification des interventions militaires et économiques des États-Unis, perçues comme nécessaires pour contrer le terrorisme et encourager la paix.

En revanche, de nombreux pays, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, ont critiqué ces actions. Ces critiques soulignent l’impact négatif des interventions américaines sur la souveraineté des nations concernées et mettent en avant le sentiment de ressentiment qui en découle. Par exemple, des nations comme la Turquie, l’Iran et certains États arabes ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une partialité flagrante en faveur d’Israël, alimentant ainsi les tensions entre les peuples. Les organisations internationales, telles que les Nations Unies, ont également exprimé des préoccupations quant à l’effet de l’ingérence américaine sur les droits humains en Palestine, appelant à une résolution pacifique fondée sur le respect du droit international.

Les positions prises par diverses nations illustrent la division entre ceux qui voient l’engagement américain comme un moyen d’apporter la sécurité et ceux qui dénoncent ce même engagement comme un catalyseur de conflits prolongés. Cette dichotomie souligne les complexités géopolitiques qui entourent le Moyen-Orient, et montre à quel point les actions des États-Unis affectent l’opinion mondiale ainsi que les réalités locales sur le terrain. Le consensus demeure difficile à atteindre, rendant les efforts diplomatiques encore plus cruciaux pour une résolution durable du conflit israélo-palestinien.

Conclusion : Vers une Meilleure Compréhension

L’armée israélienne a annoncé le lancement, mardi avant l’aube, de son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza, juste après le départ d’Israël du secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, qui a exprimé le soutien « indéfectible » des Etats-Unis à l’Etat hébreu.

Les experts de cette commission des Nations unies pointent du doigt le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens, les tenant pour responsables d’actes qui remplissent presque tous les critères du génocide.

C’est une accusation lourde contre Israël. D’après la commission d’enquête sur les Territoires occupés dans l’ONU, l’État hébreu a bien commis et commet toujours un génocide à Gaza. Quasiment tous les critères sont désormais remplis, affirment les experts. Ils accusent directement Benjamin Netanyahu, c’est aussi une première. Israël dénonce de son côté une enquête “biaisée et mensongère”

Jusqu’à présent, la commission mandatée par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies parlait d'”actes génocidaires”. Cette fois, plus de prudence sémantique. D’après les experts, 4 des 5 actes constitutifs d’un génocide ont été commis à Gaza, à savoir : des tueries de masse, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des Palestiniens, leur soumission à des conditions d’existence pouvant entraîner leur disparition et les entraves aux naissances, notamment par le bombardement des maternités.

Tout cela, dans une logique qui n’a plus rien à voir avec la défense d’Israël après le massacre du 7-Octobre. La seule conclusion raisonnable qu’on peut tirer de la manière dont les autorités mènent la guerre, c’est qu’elle est “motivée par le génocide des Palestiniens”, dit encore le rapport. Un génocide encouragé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais aussi le président israélien Isaac Herzog et l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant selon la commission, qui en veut pour preuve leurs déclarations publiques.

Le conflit israélo-palestinien demeure un problème central pour la stabilité du Moyen-Orient. À travers notre exploration des événements historiques, des enjeux géopolitiques et des impacts sociaux, nous avons identifié des éléments clés à considérer pour mieux appréhender cette réalité complexe. Le rôle des puissances externes, notamment des États-Unis, a été crucial dans le façonnement des dynamiques régionales. Le soutien militaire et économique aux uns et la pression sur les autres ont créé un équilibre fragile empreint de tensions permanentes.

Il est impératif de souligner que derrière les discours politiques et les stratégies militaires, il y a des êtres humains dont la vie est profondément affectée par ce conflit. Les histoires individuelles des Palestiniens et des Israéliens révèlent des souffrances et des aspirations qui doivent être entendues. Pour avancer vers la paix, une compréhension empathique des réalités vécues de chaque côté est non seulement bénéfique, mais essentielle. Les manifestations de solidarité, les échanges culturels et les initiatives de paix témoignent des efforts citoyens pour construire un avenir commun, mettant en lumière des aspects souvent négligés par les discours politiques dominants.

La nécessité d’une diplomatie proactive et d’un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes ne saurait être sous-estimée. Alors que les violences persistent et que les défis géopolitiques évoluent, il est vital que la communauté internationale s’implique de manière impartiale pour faciliter le dialogue. En définitive, la route vers une résolution durable nécessitera patience, compréhension et un engagement authentique envers la coexistence pacifique. En embrassant cette approche, nous pouvons espérer construire un avenir où la paix et la sécurité ne sont pas seulement des idéaux, mais une réalité tangible pour tous dans la région.

This whole thing is off..we just want transparency. https://t.co/RDA8gBHyFe

— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) September 19, 2025

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

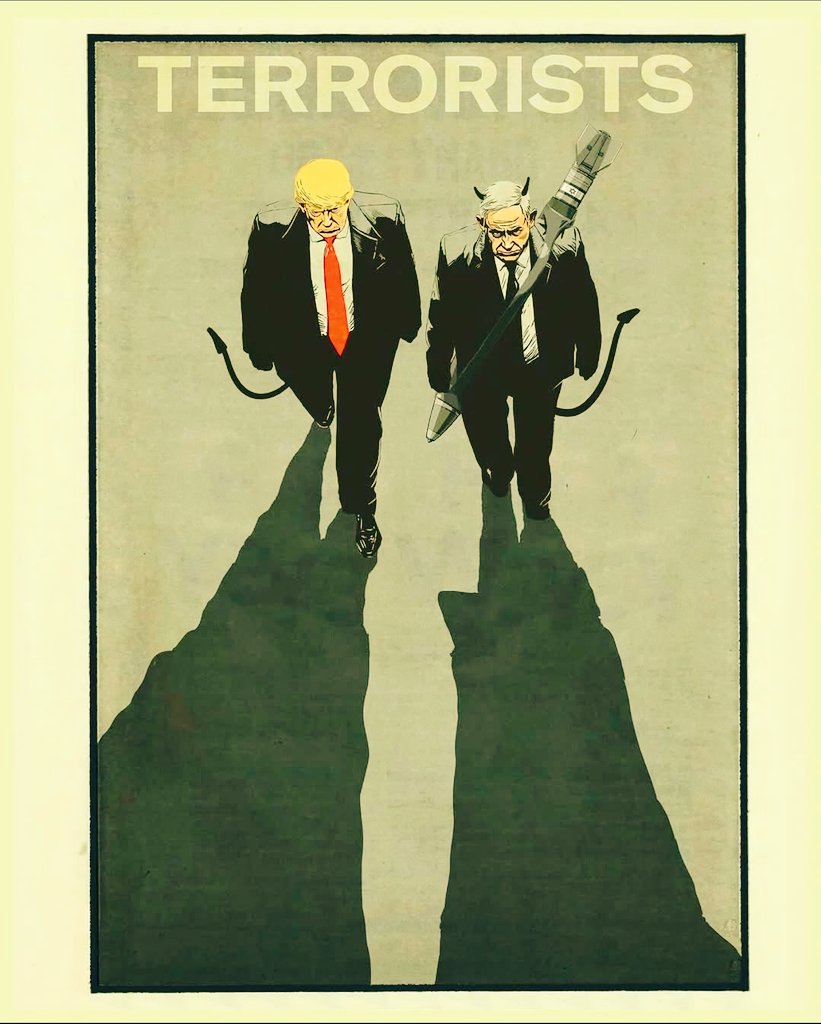

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)