L’administration Trump cherche à obtenir l’approbation du Congrès pour près de 6 milliards de dollars de ventes d’armes financées par les États-Unis à Israël, dont 30 hélicoptères Apache (3,8 milliards de dollars) et 3 250 véhicules d’infanterie (1,9 milliard de dollars). Les armes seraient livrées dans un délai de 2 à 3 ans et financées par les États-Unis.

— Peace 🍉🕊️🇦🇪 (@Mo123334444) September 19, 2025

Israeli soldiers testified in a Parliamentary Committee that Netanyahu is forcing them to eliminate innocent civilians.

— Khalissee (@Kahlissee) September 20, 2025

"Netanyahu is forcing us to k!ll Innocent people, We are mentally ill, and our friends are committing suicide" pic.twitter.com/g5xBVBPxKh

Introduction

La récente décision de Donald Trump de solliciter un accord du Congrès pour envoyer près de 6 milliards de dollars d’armes à Israël soulève des questions importantes sur la cohérence de sa politique étrangère. Cette initiative pourrait être perçue comme une dissonance frappante avec son approche antérieure, caractérisée par un degré marqué d’isolationnisme. En examinant ce mouvement, il est impératif de confronter les principes qui ont jadis guidé l’administration Trump avec les démarches actuelles, et d’évaluer les implications de cette aide militaire sur les relations stratégiques entre les États-Unis et Israël.

Dans un contexte mondial en constante évolution, la position des États-Unis en tant que principal allié d’Israël stratifie un équilibre délicat. L’envoi d’armes peut être interprété comme une démonstration de soutien, mais cela soulève également des interrogations sur les motivations sous-jacentes. Pourquoi, alors qu’il avait tendance à promouvoir le retrait militaire américain des conflits étrangers, Trump cherche-t-il maintenant à renforcer ces liens par une assistance stratégique significative? Ce contraste attire l’attention sur la nécessité d’une analyse plus profonde des changements de politique qui semblent influencer les choix stratégiques contemporains de l’administration Trump.

Cette aide militaire ne se limite pas uniquement à un soutien matériel; elle représente aussi une déclaration intentionnelle concernant l’engagement des États-Unis dans les affaires du Moyen-Orient. Les effets possibles sur les dynamiques régionales, ainsi que sur la perception globale de la politique américaine dans cette région, devront être pris en compte. En scrutant davantage cette question, nous invitions à réfléchir sur la direction que pourrait prendre la politique extérieure de Trump, ainsi que sur ses conséquences pour l’avenir des relations américano-israéliennes.

Contexte historique des relations américano-israéliennes

Israël continue de construire le Grand Israël. Les clients d’Epstein continuent de violer des enfants. Les gouvernements continuent de construire des camps de surveillance autour de nous. Ils adorent nous voir nous battre et nous distraire. Nous devons faire mieux pour gagner.

Les relations entre les États-Unis et Israël ont évolué depuis la création de l’État israélien en 1948. Cette alliance stratégique s’est construite sur une base de valeurs partagées, notamment la démocratie et les droits de l’homme, mais également sur des intérêts géopolitiques cruciaux au Moyen-Orient. Les États-Unis ont été parmi les premiers pays à reconnaître Israël, offrant un soutien financier et diplomatique qui s’est intensifié au cours des décennies.

Au cours des années 1970, le soutien militaire des États-Unis à Israël a augmenté de manière significative, notamment à travers des programmes d’aide militaire et de vente d’armements. Ce soutien a été motivé par les conflits israélo-arabes, notamment les guerres de 1967 et de 1973, et a été un moyen pour les États-Unis de renforcer la position d’Israël en tant qu’allié clé dans la région. L’aide militaire américaine, qui dépasse les 3 milliards de dollars par an, permet à l’armée israélienne non seulement de maintenir un niveau élevé de préparation militaire, mais également de participer activement aux opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité régionale.

De surcroît, les États-Unis ont joué un rôle central dans les négociations de paix au Moyen-Orient, soutenant des initiatives qui visent à stabiliser la région tout en garantissant la sécurité d’Israël. Les accords d’Oslo dans les années 1990, par exemple, étaient une tentative de parvenir à une solution pacifique avec les Palestiniens, soutenue par des promesses d’aide financière et militaire par Washington.

Pourtant, cette relation complexe a souvent soulevé des critiques concernant l’impact des politiques américaines au Moyen-Orient, notamment sur les droits des Palestiniens et l’équilibre de pouvoir dans la région. Le soutien militaire constant aux forces israéliennes soulève des questions sur les implications éthiques et diplomatiques, en particulier dans un contexte où des événements récents ont exacerbé les tensions. Cela met en lumière les contradictions inhérentes aux relations américano-israéliennes et leur impact sur la dynamique régionale.

Trump : de ‘America First’ à la vente d’armes

La Russie a déclaré qu’elle saisirait les actifs financiers des satanistes internationaux et les placerait sur une liste de surveillance terroriste. Le gouvernement russe considère le satanisme comme une idéologie dangereuse qui justifie le mal, affirmant que sa répression vise à protéger la foi, la famille et la tradition. Poutine avait précédemment averti que la « bande de vampires » touchait à sa fin, affirmant que les élites occidentales se nourrissaient depuis longtemps de chair humaine et d’argent.

“John Mershmeir breaks down October 7 and exposes the propaganda orchestrated by Israel.”

— Ωmega News (@satch_omega) September 20, 2025

Jhon Mershmaier pic.twitter.com/27ZCZe8ENg

Most don't even know the BIS exists. They run the world. Putin is the lone holdout. We are told to hate Russia.🤔https://t.co/kbvtnhE3kP

— Brad Webb (@TruthPimp) September 19, 2025

platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">Most don't even know the BIS exists. They run the world. Putin is the lone holdout. We are told to hate Russia.🤔https://t.co/kbvtnhE3kP

— Brad Webb (@TruthPimp) September 19, 2025

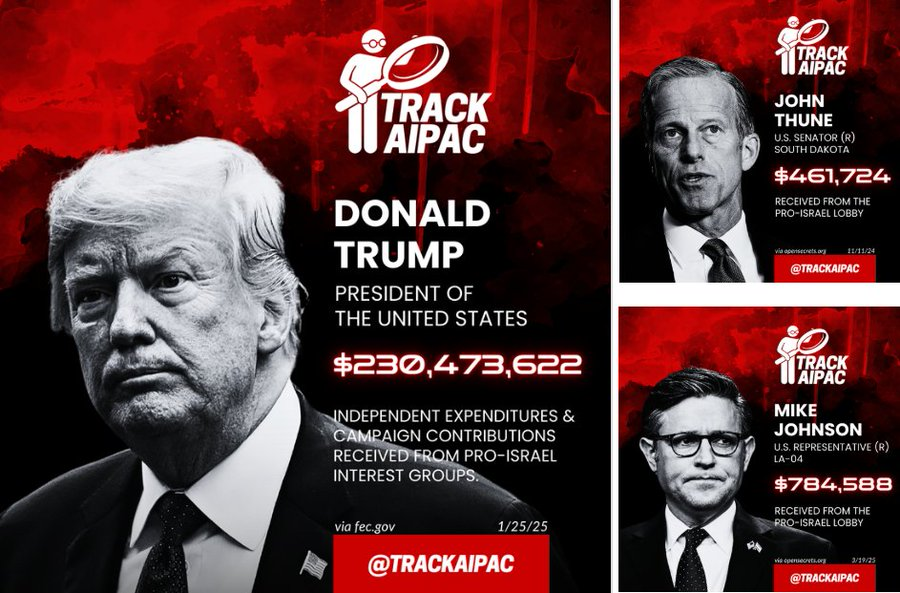

La présidence de Donald Trump a été marquée par sa stratégie “America First”, qui mettait l’accent sur les intérêts et la sécurité des États-Unis. Cette approche a séduit de nombreux Américains qui aspiraient à des politiques axées sur la protection de l’économie nationale et sur la minimisation de l’engagement militaire à l’étranger. Cependant, une analyse de sa politique concernant le financement de la machine militaire israélienne, notamment l’envoi de 6 milliards de dollars d’armements, révèle des contradictions notables au sein de son mandat.

En théorie, “America First” suggère que les ressources américaines devraient être prioritairement dirigées vers des enjeux internes, plutôt que vers des alliances militaires coûteuses. Pourtant, Trump a déployé un soutien financier substantiel à Israël, en considérant que cela renforçait la sécurité des États-Unis au Moyen-Orient. Cette position soulève des questions importantes sur la cohérence de sa doctrine politique, car cela implique une dépense significative d’argent public dans un contexte international. Les critiques soulignent que, loin de réduire l’engagement des États-Unis dans les affaires étrangères, cette approche a plutôt accentué le lien entre les États-Unis et les intérêts militaires étrangers.

La vente d’armes à Israël par une administration qui prônait le retrait des États-Unis des engagements antérieurs pourrait paraître contradictoire. En soutenant activement l’armée israélienne, Trump a non seulement contourné sa politique initiale, mais a également renforcé des alliances qui pourraient avoir des implications sur la diplomatie américaine. Le soutien militaire à Israël, en dernier ressort, remet en question l’apparent désengagement des interventions militaires américaines, suggérant un paradoxe profondément ancré dans la politique étrangère de son administration.

L’arsenal militaire israélien et ses conséquences

Les États-Unis, par le biais de leur soutien militaire, ont contribué à la constitution d’un arsenal impressionnant pour l’État d’Israël, comprenant une vaste gamme d’armements modernes. Parmi ces équipements, les avions de chasse F-35, les missiles de croisière, ainsi que divers systèmes de défense anti-aérienne, tels que le Dôme de Fer, jouent un rôle essentiel dans la capacité militaire israélienne. Cette aide financière, qui pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards de dollars, permet non seulement de maintenir un niveau de sécurité élevé pour Israël, mais elle a également des implications significatives sur le paysage géopolitique du Moyen-Orient.

Les conséquences de cette aide militaire sont multiples. D’une part, elle renforce la position militaire d’Israël face à ses voisins, ce qui peut inciter des tensions ou des escalades de conflits. L’arsenal militaire israélien, équipé d’armements avancés, peut être perçu par les États voisins comme une menace, conduisant ainsi à des courses à l’armement. De plus, arrière-plan régional instable et les conflits en cours, tels que ceux en Syrie et au Liban, sont exacerbés par une militarisation accrue de la région. Les groupes armés dans ces pays cherchent souvent à contrecarrer l’influence israélienne, entraînant des cycles de violence prolongés.

Enfin, le soutien militaire américain à Israël impacte également les relations diplomatiques avec d’autres pays de la région. Les États-Unis, en envoyant un matériel de guerre aussi conséquent, semblent alignés sur le soutien inconditionnel à l’État hébreu, un facteur qui complique les efforts de paix et de réconciliation dans le contexte d’un Moyen-Orient déjà marqué par des conflits. En somme, l’arsenal militaire israélien, soutenu par une aide financière américaine substantielle, a des conséquences sur la sécurité régionale et les dynamiques de conflits persistantes.

La réaction du Congrès américain

Historiquement, le Congrès américain a toujours soutenu financièrement Israël, considérant le pays comme un allié stratégique au Moyen-Orient. Ce soutien, qui se manifeste principalement par le biais d’aides militaires, a souvent été approuvé sans trop de résistance, souvent en raison des relations solides entre les États-Unis et Israël. L’envoi d’armes et de financements à Israël est perçu comme un pilier de la politique étrangère américaine, visant à garantir la sécurité d’un État crucial dans une région géopolitique complexe.

Au fil des ans, des milliers de millions de dollars ont été alloués par le Congrès à Israël, reflétant un consensus bipartite en faveur de cette assistance. Cependant, avec l’annonce de l’envoi de 6 milliards de dollars d’armements sous l’administration Trump, il est légitime de s’interroger sur la réaction future du Congrès. La polarisation politique actuelle aux États-Unis pourrait influencer les débats relatifs à l’aide militaire. De nombreux membres du Congrès, en particulier au sein du Parti démocrate, commencent à remettre en question le niveau de cette assistance, exigeant une plus grande transparence et des conditions attachées à l’utilisation de l’aide militaire.

Cette année pourrait marquer un tournant, alors que des voix critiques s’élèvent quant à la nécessaire prise en compte des droits humains et du droit international dans toute aidant militaire. Les débats autour de l’envoi de ce soutien financier pourraient évoluer, faisant face à une opposition plus marquée que par le passé. Certains législateurs peuvent appeler à des restrictions spécifiques sur l’utilisation des technologies militaires fournies, soulignant l’importance d’une approche plus équilibrée dans la politique étrangère américaine vis-à-vis d’Israël et des autres acteurs de la région.

Les prochaines discussions au sein du Congrès concernant cette assistance militaire risquent donc de révéler des tensions internes et l’émergence d’une nouvelle dynamique politique. Cela pourrait indiquer un changement significatif dans la manière dont le soutien militaire à Israël est perçu et administré, bien que le consensus traditionnel n’ait pas disparu.

Une critique de la politique étrangère de Trump

La politique étrangère de Donald Trump a souvent été l’objet de vives critiques, notamment en ce qui concerne ses décisions relatives à des alliances stratégiques, à l’aide militaire et aux interventions dans des zones de conflit. En particulier, l’envoi de 6 milliards de dollars d’armes à Israël soulève des questions cruciales sur les implications morales et éthiques de ses choix. En soutenant de manière substantielle l’armée israélienne, Trump a renforcé stéréotypes et perceptions, entravant ainsi les efforts de paix au Moyen-Orient.

Critiques évoquent a souvent le caractère unilatéral des décisions prisent sous son administration, qui semblent favoriser les intérêts américains au détriment des dialogues pacifiques. L’approche de Trump envers le conflit israélo-palestinien, marquée par des mesures telles que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, a engendré une polarisation accrue dans la région. Ces actions ont non seulement exacerbé les tensions existantes, mais ont également remis en question les engagements traditionnels des États-Unis envers la diplomatie et la négociation.

De plus, l’envoi massif d’armements implique une responsabilité morale. Fournir des ressources militaires à un pays dans le cadre de conflits prolongés soulève la question de complicité dans les violences perpétrées. Les critiques soutiennent que Trump a ignoré les conséquences humaines de telles décisions, privilégiant des gains politiques à court terme. Cela suggère que sa politique étrangère manquait de la sensibilité nécessaire aux réalités complexes du Moyen-Orient.

En somme, l’examen de la politique étrangère de Trump, en particulier en relation avec Israël, met en lumière des contradictions significatives. Les implications de ses choix révèlent une vision qui pourrait compromettre les chances de paix durable dans une région déjà fragile.

La perception des citoyens américains

La question de l’envoi de 6 milliards de dollars d’armes à Israël par l’administration Trump a suscité des réactions variées parmi les citoyens américains. Selon plusieurs sondages d’opinion, une partie importante de la population exprime des préoccupations concernant les implications éthiques et stratégiques de cette aide militaire. Alors que certains soutiennent fermement le partenariat entre les États-Unis et Israël, d’autres contestent l’ampleur de l’assistance militaire accordée, estimant qu’elle pourrait exacerber les tensions au Moyen-Orient.

Les perceptions des citoyens sont également influencées par des facteurs politiques et sociaux. Les partisans de Trump se montrent généralement favorables à l’aide à Israël, la considérant comme une nécessité stratégique pour maintenir un allié clé dans une région instable. En revanche, les groupes d’opposition, y compris certaines organisations des droits de l’homme, voient dans cette aide un soutien implicite à des actions militarisées qui pourraient nuire aux Palestiniens. Cette dichotomie montre comment l’envoi d’armes à Israël s’inscrit dans un débat public plus large sur la politique étrangère des États-Unis.

De plus, les sentiments spécifiques envers la politique étrangère de Trump peuvent être amplifiés par des événements médiatiques et des discours politiques. La couverture médiatique aidant à façonner l’opinion publique, des critiques soulignent l’impact de cette aide sur le sentiment général envers l’administration Trump. En effet, cela crée une dynamique où les citoyens rationalisent leurs opinions en fonction de leur alignement politique, ce qui conduit souvent à une polarisation des perceptions. Dans ce contexte, il devient essentiel d’analyser plus en profondeur comment ces opinions évoluent face à des événements géopolitiques changeants et comment elles influencent le paysage politique américain.

Les voies possibles pour la paix au Moyen-Orient

La quête de la paix au Moyen-Orient est un enjeu complexe qui nécessite une approche équilibrée et innovante, loin des logiques de violence et de conflit. Au lieu d’augmenter les envois d’armes, comme récemment observé avec la décision d’envoyer 6 milliards de dollars d’armements à Israël, il est essentiel d’explorer des alternatives pacifiques qui fassent réellement avancer le dialogue et la réconciliation entre les différentes parties impliquées.

Une des voies possibles réside dans la mise en place de dialogues bilatéraux entre Israël et les États palestiniens, facilités par des acteurs internationaux impartiaux. Ces discussions pourraient porter sur des questions cruciales telles que l’autonomie politique, les droits de l’homme, et la sécurité, afin d’établir une feuille de route vers une coexistence pacifique et durable. Ces rencontres devraient également inclure d’autres pays de la région, permettant ainsi une approche collective au problème du Moyen-Orient.

Un autre aspect essentiel pourrait être le soutien au développement économique dans les territoires palestiniens. Investir dans l’éducation, la santé et les infrastructures sociales permettrait de créer un environnement propice à la paix. En favorisant le bien-être des populations, la communauté internationale pourrait changer les mentalités, en mettant l’accent sur les bénéfices d’une coopération plutôt que sur l’affrontement.

De plus, des initiatives de sensibilisation interculturelle peuvent jouer un rôle significatif. Le dialogue entre les différentes croyances et cultures peut promouvoir une meilleure compréhension, réduire les stéréotypes et cultiver un sentiment de respect mutuel. Par conséquent, il serait intéressant d’encourager les projets qui favorisent les échanges entre les jeunes des différentes communautés, permettant ainsi de construire des ponts au lieu de murs.

Conclusion

Les actions de Donald Trump concernant l’envoi de 6 milliards de dollars d’armes à Israël mettent en lumière un paradoxe significatif dans sa politique internationale. D’une part, ce soutien militaire témoigne d’une alliance solide entre les États-Unis et Israël, un partenariat souvent justifié par des enjeux de sécurité commune. D’autre part, cette décision soulève des questions critiques sur les conséquences à long terme pour la diplomatie américaine au Moyen-Orient et pour la quête de paix dans la région.

En effet, les États-Unis, tout en renforçant leur soutien militaire à un allié, pourraient inadvertently exacerber les tensions déjà présentes. Cela soulève des interrogations sur la manière dont cette aide affecte les dynamiques régionales et les relations entre les différentes nations du Moyen-Orient. Un investissement aussi important soulève également des inquiétudes quant à l’utilisation de ces armes et leur impact sur la population civile dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Les critiques avancent que ces actions risquent de compromettre les efforts de paix et d’alimenter un cycle de violence qui impacte non seulement les nations directement concernées, mais également la stabilité mondiale.

Dans le cadre de la politique intérieure, un tel envoi d’armements peut renforcer les partisans de la ligne dure et ceux favorables à un soutien inconditionnel à Israël, tout en éloignant ceux qui militent pour une approche plus équilibrée et diplomatique. À l’avenir, les effets de cette politique sur la paix au Moyen-Orient devront être évalués avec rigueur, en considérant les réactions potentielles des pays voisins et des groupes militants. Une meilleure compréhension de ces dynamiques sera cruciale dans le travail vers une paix durable et une coexistence pacifique dans la région.

C’est un “moment sombre” pour ce Conseil, a déploré l’ambassadeur pakistanais Asim Iftikhar Ahmad. “Le monde regarde. Les pleurs des enfants devraient nous percer le cœur, l’angoisse des mères devrait secouer notre conscience”, a-t-il ajouté, promettant de “continuer à agir, à parler”.

“Pardonnez-nous parce que ce Conseil n’a pas pu sauver vos enfants”, a lancé de son côté l’ambassadeur algérien Amar Bendjama à destination de la population de Gaza. “Pardonnez-nous parce que le monde parle des droits mais nie les vôtres, à vous Palestiniens.”

La majorité des membres du Conseil manifestent de plus en plus souvent et explicitement leur frustration face à l’incapacité à faire pression sur Israël pour mettre un terme au calvaire des habitants de Gaza.

Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle par l’ONU de la famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël depuis près de deux ans.

🇫🇷🇮🇱 « Je lève ce drapeau israélien au nom du peuple et de la terre d'Israël. Am Yisrael Haï, pour la gloire de l'État d'Israël », déclare à Paris, un représentant du Consistoire de Paris.

— The NEWS (@news_and_truth) September 20, 2025

💶 Pour rappel, les salaires de la centaine de rabbins de cette structure – chargée… pic.twitter.com/S1JmkHwZxp

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)