Introduction : Définir la guerre et le génocide

Dans le cadre de l’analyse des conflits internationaux, il est essentiel de définir clairement les concepts de guerre et de génocide. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable dans les discours publics, leurs implications légales et morales sont fondamentalement différentes. La guerre est généralement entendue comme une lutte armée entre des États ou des groupes organisés, impliquant des hostilités et souvent la recherche de changements politiques ou territoriaux. Elle peut être conduite conformément aux lois de la guerre, qui visent à limiter les souffrances infligées aux non-combattants et à encadrer le comportement des combattants.

À l’opposé, le terme génocide revêt une plage de significations plus restreinte et précise. Selon la Convention des Nations Unies de 1948, le génocide est défini comme des actes commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela inclut non seulement l’éradication physique des membres de ce groupe, mais aussi d’autres actions visant à nuire gravement à leur statut ou à leur existence en tant qu’entité pérenne. Les actes constitutifs de génocide peuvent prendre la forme d’assassinats, de torture, de déportation, ainsi que de la création de conditions de vie inhumaines.

Les distinctions entre guerre et génocide sont cruciales pour comprendre les événements récents à Gaza. En effet, alors que la guerre pourrait laisser place à des négociations, le génocide implique un objectif systématique et irrévocable d’élimination d’un groupe. La pertinence de ces termes se trouve renforcée par le contexte géopolitique, les dynamiques de pouvoir et les impacts humanitaires vécus par la population de Gaza au cours des deux dernières années. L’analyse de ces caractéristiques nous permet d’établir un cadre pour examiner les événements récents et déterminer la nature des actions menées dans cette région.

Contexte historique du conflit israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien est enraciné dans une histoire complexe qui remonte à plusieurs siècles. Les tensions entre les Juifs et les Arabes en Palestine ont commencé à escalader au début du XXe siècle, lorsque le sionisme, un mouvement politique visant à créer un État juif en Palestine, a gagné en popularité. À la suite de la déclaration Balfour en 1917, qui a exprimé le soutien britannique pour l’établissement d’un “foyer national juif”, l’immigration juive en Palestine a augmenté, provoquant des ressentiments croissants parmi la population arabe locale.

Les tensions se sont intensifiées dans les années 1930, avec une série d’émeutes et de violences. En 1947, l’ONU a proposé un plan de partition qui aurait créé des États juif et arabe distincts. Ce plan a été accepté par les dirigeants juifs, mais rejeté par les dirigeants arabes, ce qui a conduit à la guerre de 1948 et à la création de l’État d’Israël. Ce conflit a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, un événement connu sous le nom de Nakba ou “catastrophe”.

Le conflit a continué de se dérouler au fil des décennies, avec des guerres supplémentaires, notamment celle de 1967, où Israël a occupé la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Les accords d’Oslo dans les années 1990 ont apporté un espoir de paix, mais n’ont pas permis de résoudre les problèmes fondamentaux, y compris la question des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem et les frontières des deux États. La violence a perduré, alimentée par des facteurs politiques internes et externes, ainsi que par des actions militaires et des actes de terrorisme des deux côtés.

La situation actuelle, marquée par des divisions internes parmi les Palestiniens et des politiques israéliennes de colonisation, reste tendue. L’héritage des conflits passés et des décisions prises au cours de l’histoire continuent d’influencer la dynamique des relations israélo-palestiniennes, rendant la recherche d’une résolution durable d’autant plus complexe.

Les événements clés à Gaza au cours des deux dernières années

Au cours des deux dernières années, la situation à Gaza a été marquée par des événements tragiques qui ont profondément impacté la vie de sa population civile. Entre les bombardements aériens, les incursions terrestres de l’armée israélienne et les violations des droits de l’homme, la région a souffert d’une escalade de tensions inouïe. En mai 2021, une nouvelle vague de violence a éclaté, ayant été déclenchée par des tensions sur le terrain à Jérusalem-Est. Ces événements ont rapidement escaladé en un conflit armé entre Israël et le mouvement Hamas, entraînant des bombardements incessants sur Gaza, où des milliers de résidents ont été touchés.

Les statistiques sont alarmantes. Selon les données des organisations de droits de l’homme, plus de 250 personnes ont été tuées pendant les hostilités de 2021, dont de nombreux civils, ainsi que des enfants. Les infrastructures, déjà fragiles, ont subi d’importants dommages, avec des milliers de maisons détruites et des installations essentielles telles que des écoles et des hôpitaux gravement endommagées. Ces destructions ont eu des conséquences directes sur la population, exacerbant la crise humanitaire dans la région.

En outre, le blocus israélien de Gaza a été un facteur aggravant de la situation. La restriction d’accès aux biens de première nécessité, à l’eau potable et aux services de santé a créé une atmosphère de désespoir parmi les habitants. Les témoignages de ceux qui ont vécu ces événements confirment l’impact dévastateur de cette situation sur leur quotidien. Ils évoquent des scènes de peur constante, de perte et de traumatismes résultant des violences subies. Alors que la communauté internationale continue de suivre ces événements, les conséquences se font sentir sur la génération actuelle et les futures générations de Gaza.

Analyse des conditions de vie à Gaza

Depuis le début du conflit israélo-palestinien, la bande de Gaza a subi un déclin dramatique de ses conditions de vie, exacerbant les crises humanitaires qui touchent cette région. L’accès à l’eau potable est l’une des préoccupations majeures, avec une majorité de la population dépendant d’une eau contaminée. Les infrastructures hydrauliques ont été gravement endommagées par les hostilités, entraînant des cas de maladies d’origine hydrique, aggravant ainsi la détérioration de la santé publique.

En matière d’électricité, la situation est tout aussi préoccupante. Les coupures de courant sont fréquentes, limitant l’accès à des services essentiels tels que les soins de santé et les communications. Selon plusieurs rapports, les habitants de Gaza ne bénéficient souvent que de quelques heures d’électricité par jour, une réalité qui compromet considérablement le développement socio-économique de la région et génère un stress psychologique croissant au sein de la population.

Les soins de santé, quant à eux, sont gravement compromettants. Les hôpitaux et les cliniques, souvent eux-mêmes la cible d’attaques, manquent d’équipements de base, de médicaments essentiels et de personnel qualifié. Le manque d’accès à des soins médicaux adéquats constitue une violation claire des droits humains, mettant en péril la vie de milliers de patients. En outre, la destruction des infrastructures civielles, y compris des écoles et des centres de santé, approfondit les inégalités et entrave les efforts de reconstruction et de réhabilitation de la bande de Gaza.

Ces conditions de vie précaires ne sont pas simplement des conséquences d’un conflit prolongé, mais elles soulèvent également des préoccupations sérieuses concernant la responsabilité internationale face à ces violations des droits humains. La combinaison de l’accès limité à l’eau, à l’électricité et aux soins de santé, couplée à la destruction des infrastructures nécessaires au maintien d’une vie décente, constitue un argument fort en faveur de l’examen des événements en tant que possibles actes de génocide.

Le cadre juridique du génocide

Le droit international contemporain définit le génocide par le biais de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948. Cette convention représente l’une des pierres angulaires du droit international humanitaire et vise à protéger des groupes spécifiques contre des actes d’extermination. Selon l’article II de la convention, le génocide se caractérise par des actes visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Les actes constitutifs de génocide incluent, mais ne se limitent pas à, le meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, l’imposition de conditions de vie visant à entraîner la destruction physique du groupe, ainsi que des mesures visant à entraver les naissances. Dans le contexte des événements à Gaza, des éléments de la définition de génocide pourraient potentiellement être relevés, invitant ainsi à une analyse approfondie du cadre juridique applicable.

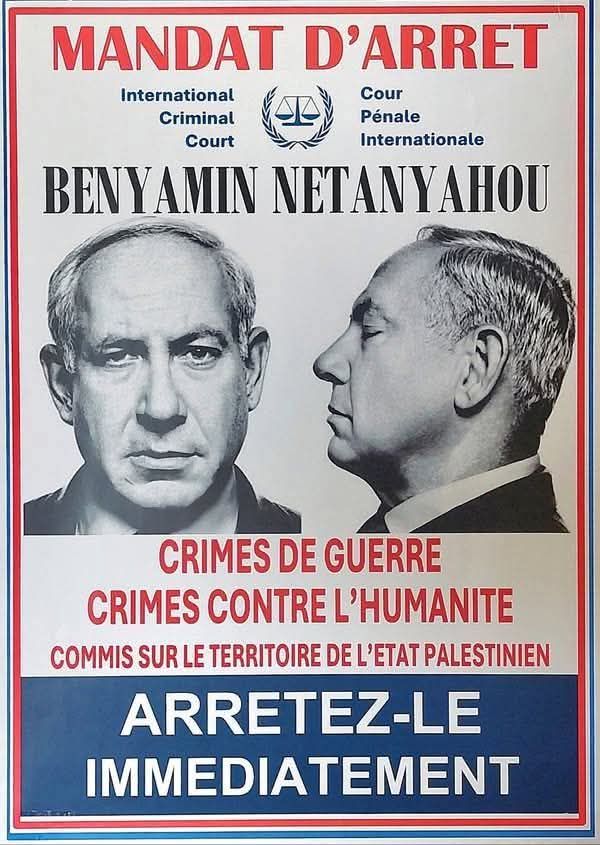

Il convient également de noter que le droit pénal international impose une obligation de répression du génocide, ce qui signifie que les États doivent non seulement prévenir ces actes, mais également punir ceux qui en sont responsables. Cela inclut les dirigeants politiques et militaires ayant ordonné ou perpétré des actes qui s’apparentent à des génocides. La recherche de justice et de responsabilité est ainsi essentielle pour garantir que de tels crimes ne passent pas inaperçus et qu’ils soient réparés.

En somme, l’évaluation des événements à Gaza à la lumière du cadre juridique du génocide nécessite une analyse rigoureuse des faits et des actions menées sur le terrain. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans l’application et la mise en œuvre des lois qui régissent la prévention du génocide, assurant ainsi que les victimes puissent obtenir justice et que de tels crimes ne se reproduisent pas.

Les réactions internationales et la complicité

Les événements récents à Gaza sont devenus un sujet majeur de débat et de préoccupation au sein de la communauté internationale. Alors que la situation s’aggrave, les réactions des gouvernements, des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs globaux jouent un rôle crucial dans le discours mondial sur ce qui est perçu par certains comme un génocide. Différents pays ont adopté des positions variées, allant de critiques fermes à des soutiens explicites à Israël. Cette disparité dans les réponses a suscité des interrogations sur la complicité implicite de certains pays, qui pourraient être jugés responsables en raison de leur soutien financier ou militaire.

Des puissances occidentales, notamment les États-Unis, ont souvent été critiquées pour leur soutien inconditionnel à Israël, même en période de crise. Des rapports d’organisations telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent des violations des droits humains et des actes jugés comme des crimes de guerre, attirant l’attention mondiale sur le sort des civils à Gaza. Cependant, la réponse de nombreux gouvernements occidentaux se limite fréquemment à des déclarations diplomatiques, sans pression significative sur Israël pour mettre fin aux hostilités.

Les pays du Moyen-Orient et d’autres nations ont, pour leur part, exprimé leur indignation face à la situation à Gaza, appelant à des mesures concrètes et des sanctions contre Israël. Toutefois, ces appels ne sont pas toujours suivis d’actions tangibles, ce qui soulève des questions sur l’engagement réel de la communauté internationale à résoudre ce conflit. Les organisations non gouvernementales dénoncent également ce qu’elles considèrent comme une inaction généralisée, incitant les États à agir dans le cadre de leurs obligations internationales.

La dynamique complexe entre le soutien militaire d’alliés tels que les États-Unis et l’inaction de la communauté internationale soulève des questions fondamentales sur la responsabilité des nations. Cette complicité, qu’elle soit active ou passive, contribue à la prolongation du conflit et à la souffrance des populations civiles, posant un dilemme moral pour les pays impliqués et leurs citoyens.

Témoignages et récits des victimes

Les récits des victimes en Gaza sont profondément troublants et témoignent de l’ampleur des souffrances infligées. De nombreux civils, qui sont devenus des témoins involontaires de ce conflit, relatent leurs expériences avec une intensité émotionnelle saisissante. L’un des récits poignants provient d’une mère, réfugiée dans une école lors des frappes aériennes. Elle décrit comment, d’un instant à l’autre, sa réalité est devenue un chaos insupportable, perdant un fils et se battant pour protéger les autres. Son témoignage illustre non seulement la perte personnelle, mais aussi l’anxiété omniprésente dans la vie quotidienne de nombreux résidents de Gaza.

Les travailleurs humanitaires, souvent en première ligne, rapportent également des expériences déchirantes. Ils décrivent des scènes de destruction massive, des familles séparées et des enfants traumatisés qui peinent à comprendre la violence qui les entoure. Un médecin, qui opère dans un hôpital débordant de blessures, évoque la pression immense qu’il ressent en raison du manque de ressources médicales, outré par l’absence d’une réponse globale à la crise humanitaire. Ses récits d’interventions chirurgicales réalisées sous des bombes soulignent la lutte héroïque contre l’adversité, mais aussi les limites tragiques de la compassion humaine face à la violence.

Ces témoignages, tant ceux des civils que des travailleurs humanitaires, fournissent une fenêtre unique sur les atrocités vécues à Gaza. Ils révèlent un portrait d’une communauté résiliente mais profondément marquée par les horreurs de ce qu’ils qualifient de génocide. Chacune de ces voix mérite d’être entendue et reconnue, rappelant au monde entier que derrière les statistiques se cachent des histoires humaines pleines de douleur et de perte.

Comparaison avec d’autres génocides

Les événements tragiques survenus à Gaza suscitent des comparaisons avec plusieurs génocides reconnus dans l’histoire, notamment ceux du Rwanda en 1994 et de Bosnie dans les années 1990. Ces comparaisons s’avèrent essentielles pour évaluer l’ampleur des atrocités et la gravité de la situation actuelle à Gaza. D’une part, le génocide rwandais a été caractérisé par un effondrement soudain et une violence extrême contre les Tutsis orchestrée par le gouvernement hutu. Les attaques se sont multipliées en un court laps de temps, entraînant la mort de près d’un million de personnes en seulement trois mois.

De manière similaire, les événements à Gaza se distinguent par une escalade progressive des attaques, souvent intensifiées pendant des périodes de conflit ouvert. Bien que les méthodes puissent différer, le but d’élimination et de suppression d’une population ciblée pour des raisons ethniques ou politiques demeure un facteur commun. À cela s’ajoute le fait que les témoignages des survivants révèlent non seulement la brutalité des actes, mais également l’ampleur des efforts de déshumanisation, similaires à ceux observés pendant le nettoyage ethnique en Bosnie, où les musulmans de Bosnie ont été systématiquement visés par des forces serbes.

Un autre aspect comparatif réside dans la réponse internationale. Dans les deux cas, les réactions des communautés internationales face à des actes de génocide ont été critiquées pour leur lenteur et leur inefficacité. Celles-ci mettent en lumière une tragédie commune ; les atrocités doivent souvent atteindre des niveaux choquants avant que des mesures significatives soient prises. Ainsi, même si le contexte et les dynamiques politiques sont variés, les parallèles entre les événements à Gaza, au Rwanda et en Bosnie soulignent la nécessité d’une vigilance constante pour prévenir de telles tragédies et protéger les droits humains fondamentaux de toutes les populations, indépendamment de leur origine ethnique ou religieuse.

Conclusion et appel à la conscience collective

Le conflit entre Israël et Gaza reste l’un des sujets les plus préoccupants et controversés de notre époque. À travers cette analyse, nous avons mis en lumière les événements tragiques qui se sont déroulés dans la région, soulignant les conséquences dévastatrices qui en résultent pour les civils gazaouis. Les termes tels que “génocide” et “guerre” ne devraient pas être utilisés à la légère. Cependant, l’ampleur des souffrances humaines et la destruction des infrastructures essentielles rendent difficile de qualifier la situation de simple conflit militaire. La population de Gaza, souvent prise au piège entre les violences, subit des pertes humaines insupportables et une crise humanitaire persistante.

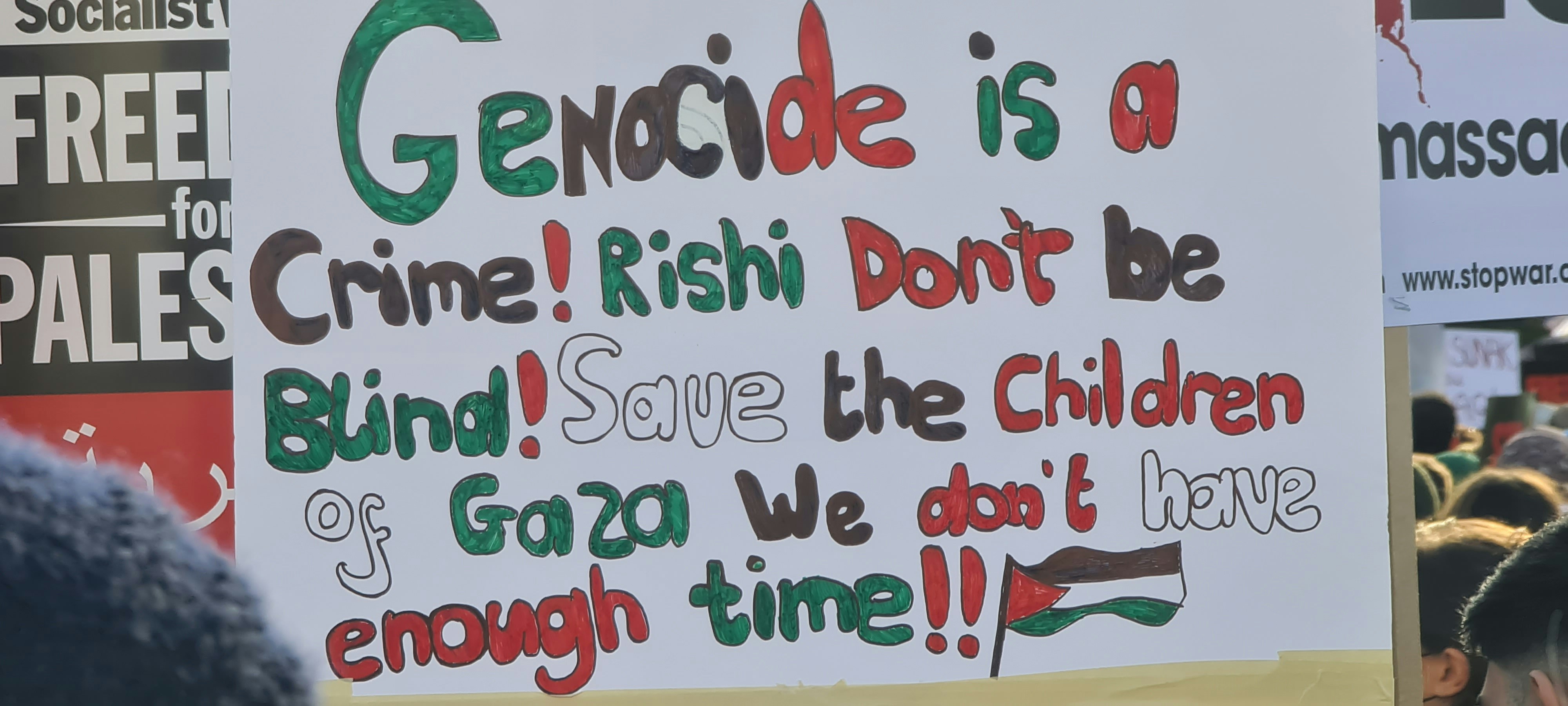

Il est primordial que la communauté internationale prenne conscience de cette crise et agisse de manière proactive. L’inaction face à ce qui pourrait être considéré comme un génocide ne fait que perpétuer la souffrance et l’injustice. En appelant à des actions concrètes, nous encourageons chacun à s’informer davantage sur la situation, à soutenir les organisations qui œuvrent sur le terrain pour la paix et la réconciliation, et à plaider pour une résolution juste du conflit. La prise de conscience collective est cruciale pour créer un impact que les gouvernements seules ne peuvent pas réaliser.

Il est essentiel de rappeler que chaque voix compte. En tant que citoyens du monde, nous avons la responsabilité morale de faire entendre notre voix contre les atrocités et de promouvoir le respect des droits de l’homme, où qu’ils soient menacés. C’est dans cet esprit que nous invitons les lecteurs à s’engager activement pour la paix et les droits humains, à participer aux manifestations pacifiques, à soutenir les campagnes de sensibilisation et à utiliser les plateformes disponibles pour faire entendre leur message de solidarité et d’humanité. Ces efforts peuvent, espérons-le, contribuer à mettre fin aux cycles de violence et à instaurer un avenir de paix pour tous ceux qui vivent dans cette région tragiquement touchée.

LE PIPELINE KUSHNER : DES MONARCHIES DU GOLFE AUX PROFITS DE L’APARTHEID ISRAÉLIEN ➤ La société de capital-investissement Affinity Partners, dirigée par Jared Kushner, est soutenue par des milliards provenant d’Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis. Des monarchies du Golfe qui ont un passé sanglant en matière de répression et de guerre. ➤ Avec cet argent, Kushner a acheté près de 10 % de Phoenix Holdings, l’une des plus grandes institutions financières d’Israël. ➤ Phoenix est profondément impliquée dans l’entreprise de colonisation israélienne, détenant des milliards dans des entreprises et des projets opérant dans les territoires palestiniens occupés. ➤ Ces colonies ne font l’objet d’aucune contestation. Elles sont explicitement condamnées comme illégales au regard du droit international par les Nations unies et la Cour internationale de justice. ➤ Les ONG et les organismes de surveillance estiment les participations de Phoenix dans des entreprises liées aux colonies à environ 4,5 milliards de dollars, une somme qui finance la colonisation, les déplacements de population et la violence. ➤ La société de Kushner convertit donc directement les pétrodollars du Golfe en profits tirés de l’apartheid et de l’occupation, alimentant ainsi l’un des systèmes d’oppression les plus enracinés du monde moderne. ➤ Il ne s’agit pas de finance abstraite. Il s’agit de la monétisation de la spoliation des Palestiniens, les investisseurs étant rémunérés grâce au vol de terres et à la brutalité. ➤ Pendant ce temps, la fortune personnelle de Kushner a dépassé le milliard de dollars, consolidant son statut de milliardaire bâti sur l’argent du sang. ➤ De plus, Jared Kushner s’est vu refuser l’habilitation de sécurité maximale en raison de ses liens commerciaux avec l’étranger, mais Trump la lui a accordée malgré tout.

The Blood Money Flow pic.twitter.com/OeAlMQ4OlO

— Khalissee (@Kahlissee) October 8, 2025

🚨 THE KUSHNER PIPELINE: FROM GULF MONARCHS TO ISRAELI APARTHEID PROFITS

— Khalissee (@Kahlissee) October 8, 2025

➤ Jared Kushner’s private equity firm Affinity Partners is propped up by billions from Saudi Arabia, Qatar, and the UAE. Gulf monarchies with blood-soaked records of repression and war.

➤ With this… pic.twitter.com/dGXuwYULPf

🚨🇮🇹 🇵🇸 ITALY STANDS WITH PALESTINE!pic.twitter.com/9OudtbCgzu

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 9, 2025

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)