Tucker Carlson critique Israël et Netanyahou pour avoir exploité les États-Unis

Introduction au contexte historique

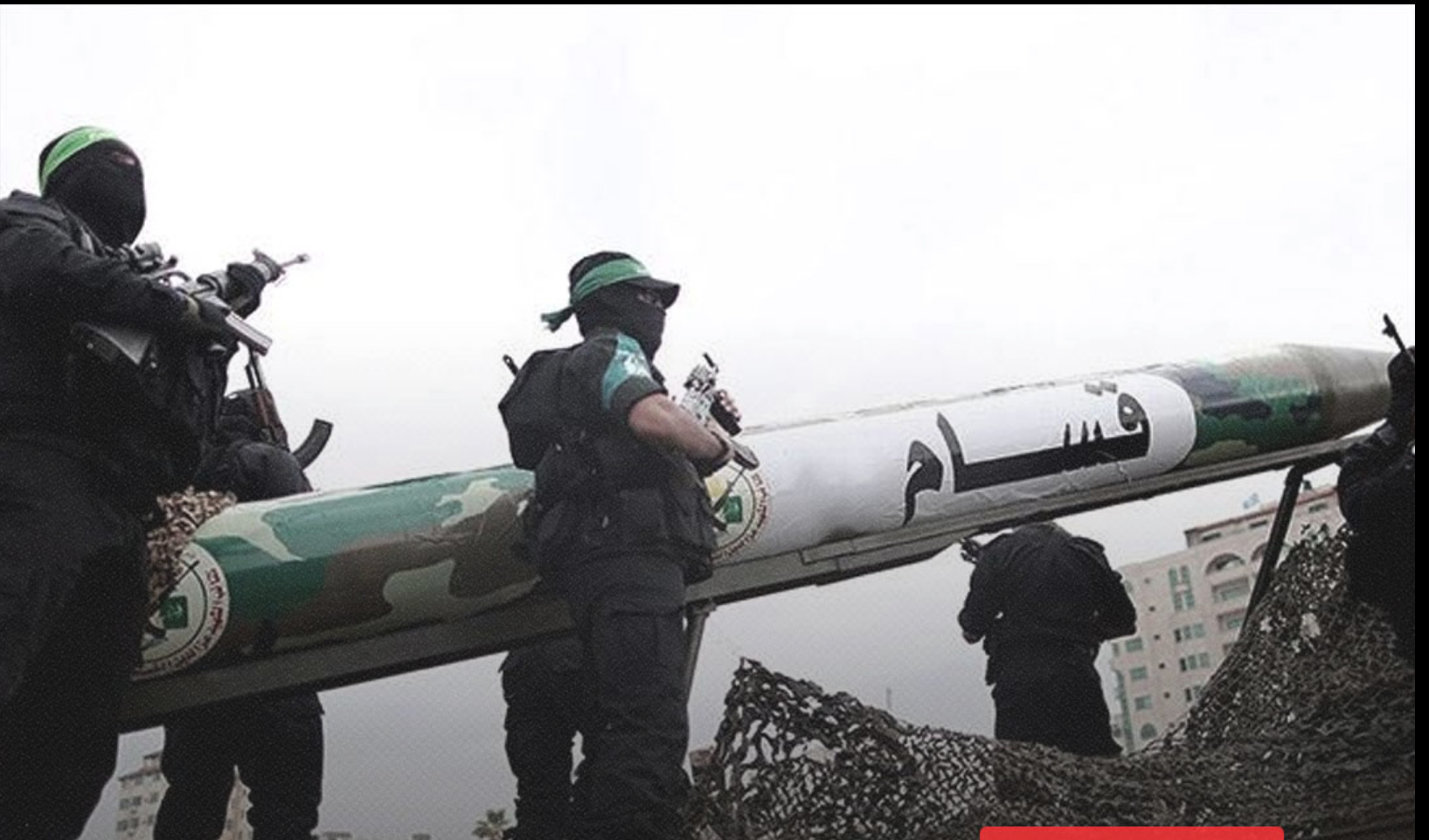

Selon sa Charte fondatrice (1988) et les principes généraux et politiques qui la remplacent en 2017, le Hamas se définit comme un groupe de résistance fondé pour libérer la Palestine de l’occupation israélienne. Le Hamas trouve son inspiration notamment dans l’occupation de Gaza par l’Égypte en 1948.

L’incursion du Hamas en Israël le 7 octobre a transformé la politique au Moyen-Orient. Elle a réintégré les Palestiniens dans les calculs des acteurs régionaux et a anéanti à jamais la conviction que leurs intérêts pouvaient être ignorés.

Mais l’attaque, qui a coûté la vie à 1 154 Israéliens et étrangers, a coûté la vie à un terrible tribut. L’assaut israélien contre la bande de Gaza a fait au moins 31 000 morts palestiniens, dont 44 % d’enfants. Israël justifie ses actions en invoquant l’attaque du Hamas du 7 octobre, et plus précisément le « massacre massif de bébés et le recours systématique et généralisé à la violence sexuelle comme arme de guerre ».

Mais quelle est la vérité ?

L’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unit) a effectué une analyse médico-légale des événements de ce jour-là.

Elle a examiné sept heures d’images de vidéosurveillance, de caméras embarquées , de téléphones personnels et de caméras frontales de combattants du Hamas morts. Elle a examiné les témoignages de centaines de survivants, de militaires et de premiers intervenants. Elle a également dressé une liste exhaustive des victimes.

Le 7 octobre , l’I-Unit révèle des violations généralisées des droits de l’homme commises par les combattants du Hamas et d’autres, notamment le meurtre de 782 Israéliens et ressortissants étrangers.

Mais l’enquête a également révélé que bon nombre des pires histoires diffusées dans les jours qui ont suivi l’attaque étaient fausses.

Les allégations selon lesquelles 40 bébés seraient morts, dont beaucoup auraient été décapités, étaient fausses. L’analyse de la liste des morts révèle que seuls deux bébés sont morts : l’un touché par une balle tirée à travers une porte, l’autre suite à une césarienne d’urgence après que la mère ait été blessée par balle. Aucun des deux n’a été brûlé ou mutilé.

L’unité d’enquête examine également les événements survenus dans une maison du kibboutz Be’eri, où les forces de défense israéliennes ont affirmé que huit bébés étaient morts.

La liste des morts révèle qu’il n’y avait pas de bébés et qu’en fait, les 12 Israéliens morts ont presque certainement été tués par les forces terrestres israéliennes.

Cela faisait partie d’un modèle dans lequel les forces israéliennes semblent avoir activé la soi-disant doctrine Hannibal qui stipule qu’il est préférable que les otages soient tués plutôt que capturés.

L’Unité I estime qu’au moins 18 civils ont été tués par la police et les troupes terrestres israéliennes. L’un d’eux a été tué par les tirs d’un hélicoptère Apache et 27 autres otages sont morts entre leur domicile et la barrière de Gaza, dans des circonstances non élucidées. Des images de caméras de surveillance d’hélicoptères diffusées par l’armée israélienne montrent de nombreuses personnes et véhicules touchés.

« Ce qui m’inquiète avec ces images, c’est que nous ne pouvons pas savoir s’il s’agit d’hommes armés du Hamas ou… d’otages. Et je ne pense pas que le pilote de l’hélicoptère ou le mitrailleur en seraient capables », déclare Chris Cobb Smith, chercheur en droits humains et vétéran de l’armée britannique.

Le film présente un entretien avec Yossi Landau, commandant sud de Zaka, l’organisation bénévole chargée de recueillir les corps. Il le confronte aux preuves que nombre des atrocités rapportées par Zaka aux médias étaient hautement contestables.

L’Unité d’enquête révèle que, si des viols isolés ont pu se produire, les preuves de leur caractère généralisé et systématique font défaut. Il n’existe aucune preuve médico-légale, et les heures de vidéo du 7 octobre et les milliers de photos prises après les faits ne contiennent aucune image indiquant clairement des violences sexuelles.

« Pour démontrer que ce phénomène était généralisé et systématique, il nous faudrait beaucoup plus de preuves que celles qui ont été révélées jusqu’à présent et beaucoup plus de preuves corroborantes que celles qui sont présentées », déclare Madeleine Rees, secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.

« Israël nous contrôle », affirme Phillip Tourney, survivant de l’attaque israélienne contre l’USS Liberty en 1967, qui a coûté la vie à 34 marins américains. Il ajoute : « Israël contrôle aujourd’hui le Congrès, le Sénat et les finances américaines.

« Un holocauste vient de se produire… Nous n’oublierons jamais cela. Vous devez raconter à vos enfants ce qui s’est passé à Gaza. 85 % de Gaza a été détruit dans cette démolition planifiée et contrôlée de Gaza… » —Candace Owens

— Julie (@Julie44424268) October 11, 2025

🚨 DERNIÈRE HEURE : JD Vance frappe fort : selon lui, le président Trump a obtenu une paix historique à Gaza🇵🇸 parce qu’il n’a PAS suivi les protocoles traditionnels du Département d’État.

— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) October 12, 2025

« Le président des États-Unis a confié des pouvoirs exceptionnels à des personnes qui… pic.twitter.com/1Cp45PeJ2E

Pour comprendre la situation actuelle à Gaza, il est essentiel de réfléchir aux événements marquants qui ont façonné le conflit israélo-palestinien. Ce conflit, qui s’enracine dans des questions historiques, territoriales et socio-politiques complexes, a débuté au début du XXe siècle, avec l’augmentation de l’immigration juive en Palestine, sous mandat britannique. L’établissement de l’État d’Israël en 1948 a exacerbé les tensions, entraînant la Nakba, ou “catastrophe”, qui a vu des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de leurs terres.

Au fil des décennies, plusieurs guerres ont eu des conséquences dramatiques pour les Palestiniens et le fonctionnement des territoires occupés. La guerre des Six Jours en 1967 a conduit à l’occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, et d’autres territoires par Israël. Cela a entraîné des mesures de contrôle militaire et des implantations israéliennes, aggravant les conditions de vie des Palestiniens et alimentant un cycle de résistance et de répression. Les décisions politiques prises de part et d’autre ont également joué un rôle clé. Par exemple, les accords d’Oslo dans les années 1990 ont suscité des espoirs de paix, mais leur mise en œuvre incomplète a suscité un désenchantement croissant.

En outre, le développement de mouvements politiques au sein de la Palestine, comme le Hamas, a redéfini les dynamiques du conflit. Le Hamas, qui prône la résistance armée contre l’occupation israélienne, a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, marquant le début d’un blocus qui a eu des conséquences humanitaires désastreuses. Cette situation est non seulement le résultat d’une histoire compliquée mais également d’une série de décisions politiques et militaires qui continuent à aggraver les tensions. Cette introduction historique est cruciale pour apprécier les récents événements qui se déroulent à Gaza, qui témoignent des conséquences des conflits passés sur la condition des Palestiniens aujourd’hui.

Les conséquences humanitaires du conflit

Le conflit à Gaza a engendré des effets humanitaires dévastateurs pour la population civile. Selon des rapports récents, des milliers de civils ont perdu la vie en raison des hostilités, illustrant l’ampleur tragique de la situation. Chaque victime représente non seulement une perte individuelle, mais également un impact profond sur les familles et la communauté dans son ensemble. Les conséquences du conflit sur la santé mentale et physique des survivants exacerbent la crise humanitaire déjà en cours.

L’accès aux soins de santé est devenu critique, avec des hôpitaux débordés par les blessés et le manque de ressources vitales. Les infrastructures médicales, souvent ciblées ou endommagées, peinent à répondre aux besoins croissants. Ce contexte a entraîné une augmentation significative des maladies non traitées, une détérioration des conditions de vie et une insuffisance des services de santé essentiels. En outre, la pénurie de médicaments, de matériels médicaux et d’équipements de soins d’urgence complique davantage la situation des patients souffrant de blessures graves.

En matière de conditions de vie, les habitants de Gaza affrontent des défis immenses. La destruction des infrastructures civiles, notamment l’eau, l’électricité et les services d’assainissement, rend la vie quotidienne insupportable. Selon des statistiques récentes, un pourcentage élevé de la population souffre d’un accès limité à de l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Cela a des répercussions directes sur la santé publique, multipliant les risques de maladies hydriques et d’autres infections contagieuses.

Les répercussions humanitaires du conflit à Gaza sont donc alarmantes et méritent une attention urgente. Les besoins croissants de la population sur le plan humanitaire doivent être satisfaits pour atténuer les souffrances humaines et rétablir une certaine forme de normalité dans cette région durement éprouvée.

Les discours médiatiques et leur biais

La couverture médiatique du conflit israélo-palestinien, et en particulier le génocide à Gaza, est souvent marquée par des biais qui façonnent l’opinion publique de manière significative. Les médias jouent un rôle crucial dans la manière dont les événements sont perçus, et il est essentiel de comprendre comment ces récits peuvent influencer les attitudes et les opinions à l’échelle mondiale. Divers facteurs, tels que l’origine des médias, leurs affiliations politiques et économiques, ainsi que les priorités de l’agenda médiatique, contribuent à ce phénomène.

Les narrations dominantes tendent à simplifier un conflit complexe, réduisant souvent les questions géopolitiques à des dichotomies manichéennes. Par exemple, certaines chaînes de télévision peuvent choisir de mettre en avant les actions des forces israéliennes tout en minimisant les souffrances des civils palestiniens. En revanche, d’autres médias peuvent adopter une approche opposée, rendant discrètement moins visibles les actes de provocation ou de violence émanant de groupes militants palestiniens. Ce biais peut avoir pour résultat de polariser l’opinion publique, rendant difficile un dialogue constructif.

À titre d’exemple, la couverture médiatique des récents événements à Gaza a varié de manière significative. Dans certaines régions, les médias occidentaux se concentrent principalement sur la sécurité d’Israël, alors que dans d’autres, le récit met davantage l’accent sur la détresse humanitaire à Gaza. De telles disparités illustrent comment les biais médiatiques peuvent créer des narrations divergentes qui participent à la désinformation globale autour du conflit. Cela souligne l’importance pour le public de développer un esprit critique face aux informations reçues et de chercher des sources variées afin d’acquérir une vision plus complète et précise des événements en cours.

Les voix des victimes du conflit

Les témoins directs des atrocités vécues à Gaza offrent une perspective indispensable pour comprendre l’ampleur du génocide perpétré. Ces récits, souvent chargés d’émotion et de douleur, mettent en lumière la résilience des survivants face à une réalité dévastatrice. Par exemple, des familles ont été décimées en quelques instants, leurs membres perdus dans le fracas des bombardements incessants. Une mère raconte avoir perdu ses enfants, et chaque témoignage devient ainsi un cri de douleur mais aussi un appel à la solidarité et à la justice.

Au-delà des chiffres et des statistiques, ces histoires personnelles révèlent des aspects souvent négligés dans les discours médiatiques. Les voix des victimes, comme celles exprimant la perte de leurs proches, le manque de sécurité, ou encore la terreur quotidienne, humanisent un conflit qui est souvent vu uniquement sous l’angle géopolitique. Des récits de survie, où l’espoir et la détermination persistent, sont également présents. Un homme, témoin des horreurs, a dédié sa vie à aider les orphelins de guerre, transformant sa douleur personnelle en une force collective pour ceux qui ont tout perdu.

Il est primordial de porter attention à ces témoignages, non seulement pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour susciter une prise de conscience au niveau international. Ces récits ne sont pas simplement des histoires individuelles; ils représentent un appel global à l’action. En partageant ces voix, nous faisons un pas vers la compréhension de la profondeur des injustices vécues à Gaza, ce qui est essentiel dans la lutte pour les droits de l’homme et la dignité.

En mettant en lumière ces expériences, nous rappelons au monde que derrière les chiffres se cachent des vies humaines, méritant respect et compassion.

La réponse internationale et les défis

La crise gazaise a suscité des réactions variées au sein de la communauté internationale, oscillant entre condamnations, appels à la paix et interventions diplomatiques. Les Nations Unies, en tant qu’institution centrale pour la gouvernance mondiale, se sont activées pour tenter de résoudre ce conflit. Diverses résolutions ont été proposées, notamment des déclarations exprimant des inquiétudes quant à la situation humanitaire à Gaza et à la nécessité d’une solution durable au conflit israélo-palestinien. Cependant, l’absence de consensus entre les membres du Conseil de sécurité a souvent conduit à une paralysie des actions, rendant difficile l’adoption de mesures contraignantes.

Les sanctions, envisagées par certains pays, n’ont pas été mises en place en raison des relations diplomatiques complexes et des considérations géopolitiques. Les alliances stratégiques influencent souvent la prise de décision et freinent l’application de sanctions qui pourraient être plus efficaces pour pousser à la fin des violences. Ainsi, la dynamique internationale est marquée par des intérêts divergents, répandant l’idée que la réponse aux actes de violence pourrait s’avérer inefficace.

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial sur le terrain, apportant de l’aide humanitaire et plaidant pour les droits des victimes. Toutefois, elles rencontrent des défis considérables, tels que des restrictions d’accès en raison des conflits en cours et des préoccupations sécuritaires. Malgré leurs actions, les ONG sont souvent incapables d’exercer une pression suffisante sur les gouvernements ou les institutions internationales pour influencer le changement structurel nécessaire à la résolution du conflit.

La complexité de la situation, combinée à des obstacles internes et externes, traduit ainsi l’inefficacité des mécanismes actuels en faveur d’une réponse internationale proactive. Le besoin d’une nouvelle stratégie qui favorise la coopération internationale et la solidarité avec les victimes est plus que jamais d’actualité.

Une analyse des politiques israéliennes

Les politiques israéliennes envers Gaza, particulièrement après le déclenchement du conflit, ont reposé sur une série de stratégies tant militaires que politiques. Au cœur de ces stratégies se trouve la volonté de l’État d’Israël de maintenir un contrôle strict sur la région, souvent justifié par des préoccupations sécuritaires. Cette approche se manifeste à travers plusieurs mesures telles que les blocus, les opérations militaires ciblées et les restrictions de mouvement des populations. Le gouvernement israélien soutient que ces actions sont essentielles pour prévenir les attaques terroristes provenant de Gaza, ce qui souligne l’idée d’une légitimité fondée sur la légitime défense.

Les justifications avancées par Israël pour ses politiques sont souvent accompagnées de discours sur la protection des citoyens israéliens. Cependant, ces arguments soulèvent des questions éthiques, en raison des conséquences humanitaires qu’elles entraînent pour la population gazaouie. Les pertes civiles et les destructions d’infrastructures essentielles sont des résultats fréquents des opérations militaires israéliennes, ce qui pose la question de la proportionnalité et de la responsabilité des États dans leurs actions militaires. Les critiques de la politique israélienne affirment que ces stratégies perpétuent un cycle de violence et entravent toute possibilité de paix durable.

À long terme, les impacts de ces politiques peuvent avoir des répercussions profondes non seulement sur le territoire gazaoui mais également sur l’ensemble de la région. La militarisation constante de la présence israélienne à Gaza peut favoriser un climat de méfiance et d’hostilité persistante. De plus, cela nuit aux efforts futurs pour établir un processus de paix viable. L’analyse des politiques israéliennes impose ainsi une réflexion sur les coûts humains et sociopolitiques liés à ces stratégies, faisant apparaître les défis d’un avenir où cohabitation et paix pourraient être envisagées.

Les mouvements de solidarité et de résistance

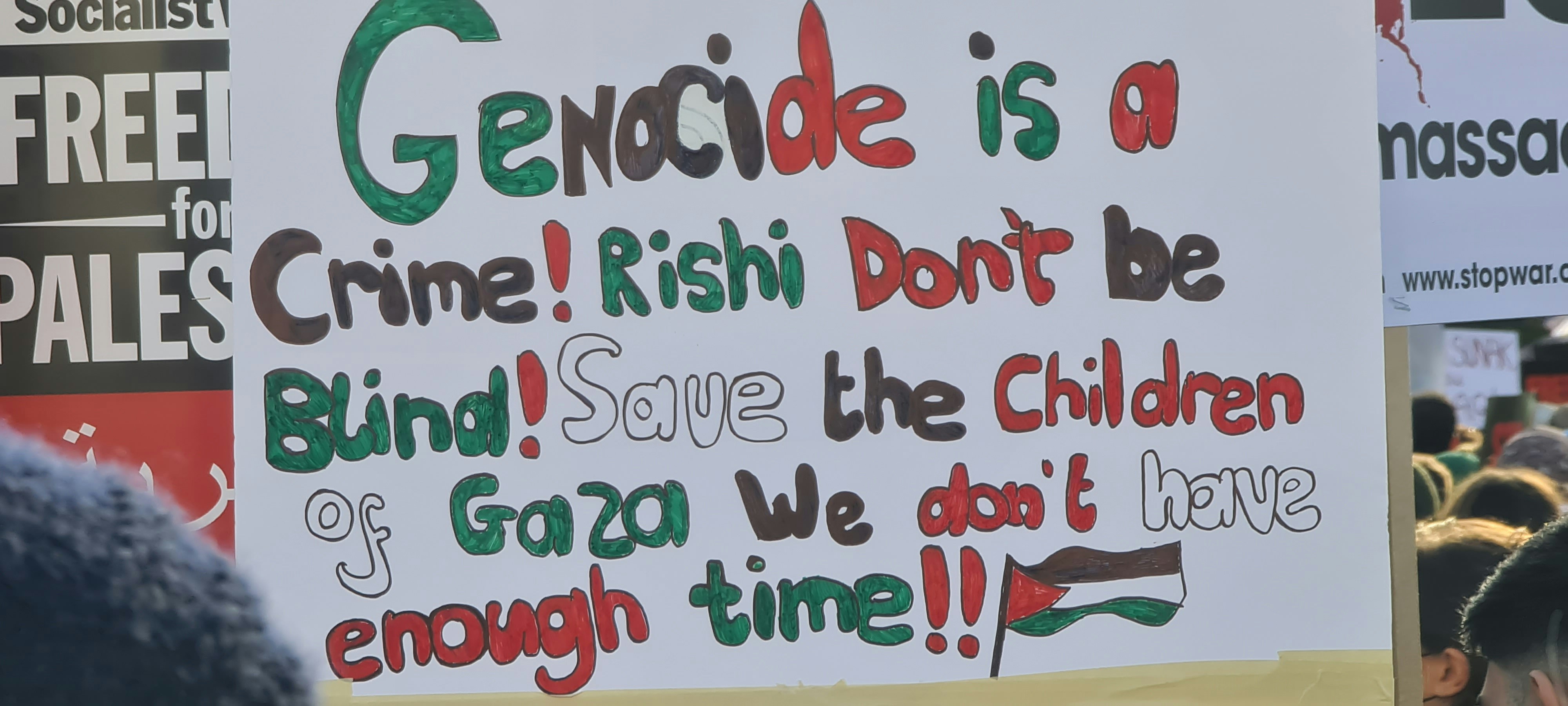

À travers le monde, de nombreux mouvements de solidarité se sont mobilisés pour soutenir la population de Gaza dans ses efforts pour obtenir justice et reconnaissance face à l’escalade des tensions. Ces initiatives se manifestent de diverses manières, allant des manifestations pacifiques aux campagnes de sensibilisation en ligne et hors ligne. Les groupes de droits de l’homme, ainsi que des organisations non gouvernementales, s’engagent activement à faire entendre la voix des Gazaouis, mettant en lumière les défis auxquels ils font face au quotidien.

Les manifestations de solidarité, organisées dans plusieurs grandes villes, ont fréquenté les places publiques, attirant des milliers de participants. Ces rassemblements visent à dénoncer les injustices subies par les habitants de Gaza et à sensibiliser le public aux effets dévastateurs des conflits, notamment la détérioration des conditions de vie. Ces événements, souvent diversifiés et multiculturels, sont des expressions de l’unité et de la solidarité internationale et témoignent d’un désir collectif de changement.

En parallèle, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont vu le jour, notamment à travers les réseaux sociaux, où des activistes partagent des témoignages et des informations sur la situation à Gaza. Des hashtags et des appels à l’action circulent largement, incitant les gens à s’informer et à participer à des actions locales. De plus, des collectes de fonds sont souvent organisées pour soutenir les initiatives d’aide humanitaire sur le terrain, facilitant l’accès à des ressources essentielles, telles que des fournitures médicales et alimentaires.

Par ailleurs, des efforts de résistance s’articulent autour de la culture et de l’art, avec des artistes et des intellectuels qui choisissent de faire entendre leur voix à travers des œuvres engagées. Ces expressions artistiques servent non seulement à préserver la mémoire collective mais aussi à créer des ponts entre différentes communautés, favorisant un dialogue global autour de la situation à Gaza. Ce type d’engagement nourrit une dynamique de solidarité qui, bien que parfois ignorée par les grands médias, demeure essentielle pour soutenir les luttes menées par le peuple palestinien.

Perspectives d’avenir et résilience

Le conflit à Gaza, qui a connu des résurgences tragiques, nécessite une évaluation des perspectives d’avenir quant aux scénarios possibles envisageables dans cette région. Plusieurs pistes peuvent être explorées pour favoriser une paix durable, même si la situation actuelle reste marquée par des tensions profondes et complexes. Parmi les solutions potentielles, une approche diplomatique renforcée pourrait jouer un rôle clé. Celle-ci nécessiterait l’engagement actif des acteurs régionaux ainsi que de la communauté internationale pour stimuler un dialogue constructif entre les parties concernées.

Il est crucial de prendre en compte la résilience des populations locales face à la violence et à la déstabilisation continuelle. Ce phénomène de résilience se manifeste par la capacité des habitants de Gaza à s’organiser au sein de leurs communautés pour soutenir les uns les autres et à maintenir un certain niveau de vie malgré les défis quotidiens. Les initiatives communautaires, qui favorisent la solidarité et l’entraide, pourraient servir de fondations pour des solutions à long terme. En effet, construire sur cette résilience est essentiel pour créer un environnement propice à la paix.

Parallèlement, il est important d’explorer les possibilités de réconciliation à travers des dialogues intercommunautaires. Cela pourrait impliquer des forums où des représentants de différents groupes peuvent partager leurs récits et développer une compréhension mutuelle. De telles initiatives pourraient faciliter un climat de confiance, essentiel pour la paix. Bien que le chemin vers la paix soit semé d’embûches, le compromis et l’ouverture au dialogue sont nécessaires pour avancer. La situation à Gaza représente un défi monumental, mais les bases d’un avenir plus stable pourraient émerger de l’engagement collectif en faveur de la résilience et de la paix.

Conclusion et appel à l’action

La situation actuelle à Gaza, marquée par des événements tragiques tels que ceux du 7 octobre, requiert une attention et une action immédiates. Tout au long de cet article, nous avons examiné les différentes dimensions du génocide à Gaza, mettant en lumière les impacts dévastateurs sur la population civile. Il est crucial de comprendre que ces événements ne sont pas simplement des statistiques ; ils représentent des vies humaines brisées, des familles détruites et des communautés laissées dans le désespoir.

Alors que des voix s’élèvent pour dénoncer l’injustice, il est impératif que chaque individu prenne conscience de son rôle dans la lutte contre la violence. En s’informant et en s’éduquant sur les réalités du conflit et des violences qui s’y déroulent, chacun peut contribuer à sensibiliser d’autres personnes autour de lui. La connaissance est un outil puissant, capable de déclencher des discussions, d’informer les décisions politiques, et de mener à des actions concrètes.

De plus, le soutien à des initiatives qui visent à arrêter les violences et à promouvoir la paix est essentiel. Qu’il s’agisse de participer à des manifestations, de soutenir des organisations humanitaires, ou de plaider pour des politiques qui favorisent la justice et la réconciliation, chaque geste compte. En unissant nos voix et nos efforts, nous pouvons faire pression sur les décideurs pour qu’ils prennent des mesures significatives en faveur de la paix à Gaza.

Enfin, il est de notre responsabilité collective de promouvoir un avenir où la violence n’a pas sa place et où chaque vie est valorisée. Engageons-nous tous à être des acteurs du changement. Informons-nous, agissons et œuvrons ensemble pour mettre fin à ce cycle de violence dévastateur.

J’espère que des palestiniens attaqueront ce génocidaire de @Keir_Starmer devant @IntlCrimCourt pour avoir declaré :

— moonbee (@BMoon_bee) October 12, 2025

— « Le droit d’🇮🇱 à se défendre inclue la privation d’eau et de nourriture et ce droit doit primer sur le droit international. »pic.twitter.com/hvwOOxZNRq

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)