Imaginez-vous faire campagne pour un criminel de guerre recherché par la CPI Voilà jusqu’où les États-Unis sont tombés pour Israël Trump se remplit les poches et détruit les États-Unis. Il restera dans l’histoire comme celui qui aura causé la chute des États-Unis. Ajoutez cette page à vos favoris.

Introduction

Disgusting.

— David.S.Musafir (@MusafirDavid) October 13, 2025

Neither forgetting nor forgiveness

It's not about Champagne and cigars.

It's about death and destruction.

About blood and crime against humanity…pic.twitter.com/ndxErtyWvm

Israel would find a way to finish what in their agenda, by proxy, by provoking or whatever… I’ll never trust them! 😡👺👹

— Lucia Vanin-Agrusa (@luci26873) October 13, 2025

🚨 TRUMP CONFIRMS HE WAS AN ACTIVE PARTNER IN THE GENOCIDE:

— Khalissee (@Kahlissee) October 13, 2025

'Bibi Netanyahu would call me so many times asking for weapons I never even heard of, but we got them here didn’t we? You used them very well.’

Absolutely shameless that this is a world leader. pic.twitter.com/1cgOEUAHDP

Oh we're used to it…but you should get used to a hard fall….he sold America out for Billions in his pocket. You're ruled by the Middle East now…get used to that! pic.twitter.com/GbPdJ1dZEt

— Khalissee (@Kahlissee) October 13, 2025

— 🅰️mr Ⓜ️ahmoud (@AmrMahm95678051) October 13, 2025

🇺🇸🇮🇱 INFO

— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 13, 2025

« Je dois remercier quelqu’un qui aime tellement Israël qu’elle s’est convertie. C’est ma fille. Ma fille s’est convertie. » a déclaré Donald Trump. pic.twitter.com/5VhdnnQx0N

Trump finally admits that his biggest financial backers care more about Israel than they do the United States. pic.twitter.com/hdCvyzlZpT

— Stew Peters (@realstewpeters) October 13, 2025

Where's the American Flag 🇺🇸??

— Khalissee (@Kahlissee) October 13, 2025

Always see tons of Israeli Flags 🇮🇱 when Netanyahu goes to America… pic.twitter.com/EnaFMCFn7a

Les relations entre les États-Unis et Israël constituent un aspect central de la politique extérieure américaine depuis plusieurs décennies. Ce lien, bien qu’ayant traversé des périodes de tension, est souvent décrit comme une alliance stratégique. En effet, l’engagement des États-Unis envers Israël est ancré dans des considérations politiques, économiques et de sécurité. La guerre froide a notamment joué un rôle crucial dans le renforcement de cette dynamique, alors que les États-Unis cherchaient à contenir l’influence soviétique au Moyen-Orient en s’alliant à un partenaire stable dans la région. Depuis lors, les États-Unis ont fourni un soutien militaire et économique considérable à Israël, consolidant ainsi leur position en tant qu’allié privilégié.

Au fil des ans, cette relation a évolué, notamment à travers les administrations présidentielles successives qui ont adopté des politiques variées à l’égard d’Israël. L’ère Trump a marqué un tournant notable ; son administration a renforcé le soutien inconditionnel à Israël, notamment par la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, un acte qui a suscité une grande controverse sur la scène internationale. Ce soutien inébranlable a également été accentué par des discours qui ont souvent mis en avant des positions unilatérales sur des questions de droit international, notamment celles liées à la Palestine.

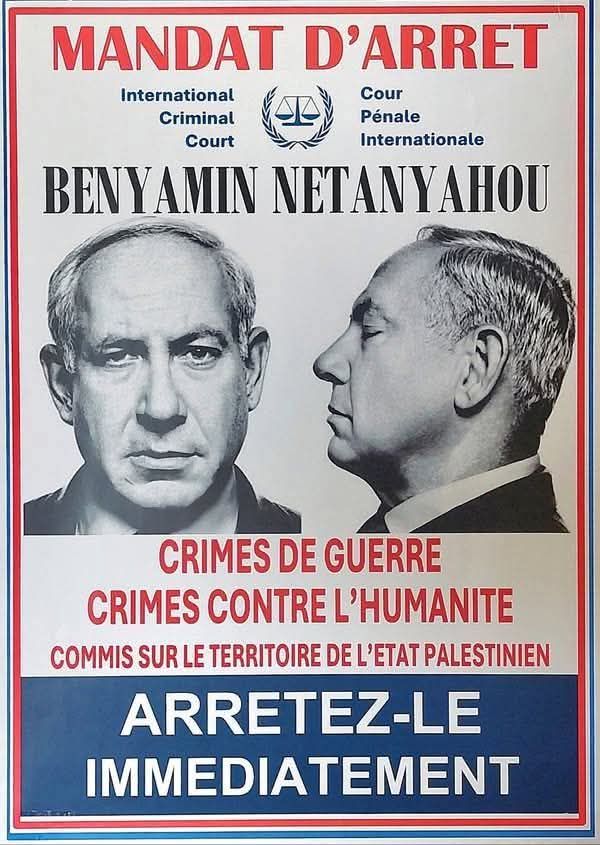

Parallèlement, la déclaration de la Cour Pénale Internationale (CPI) concernant un criminel de guerre recherché a ajouté une nouvelle dimension à cette dynamique. Le positionnement de Trump dans ce contexte soulève des questions complexes sur la responsabilité et l’application des droits de l’homme à l’échelle mondiale. En examinant la relation entre les États-Unis et Israël, ainsi que les implications de l’implication active des États-Unis dans les affaires internationales, il est essentiel de prendre en compte ces éléments pour comprendre la situation actuelle et les défis futurs qui en découlent.

L’impact de Trump sur la politique étrangère américaine

La présidence de Donald Trump a marqué un tournant significatif dans la politique étrangère des États-Unis, avec des implications profondes pour les relations internationales. L’une des caractéristiques les plus notables de son mandat a été son soutien inconditionnel à Israël, qui a non seulement renforcé les liens bilatéraux, mais a également redéfini les dynamiques au Moyen-Orient. En reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël en décembre 2017, Trump a suscité des réactions contrastées à l’échelle mondiale. Cette décision a été saluée par de nombreux alliés d’Israël mais critiquée par d’autres nations qui considèrent Jérusalem comme une ville disputée.

Les initiatives de l’administration Trump vis-à-vis d’Israël se sont manifestées par la création des accords d’Abraham, un ensemble d’accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes. Cela a été perçu comme une nouvelle approche pragmatique ou réaliste par rapport aux efforts précédents de recherche de paix au Moyen-Orient. Les conséquences de ces accords sont multiples, affectant tant les relations politiques que les considérations économiques dans la région. En soutenant Israël, Trump a également modifié la perception des États-Unis comme intermédiaire impartial dans le conflit israélo-palestinien.

En parallèle, la politique étrangère de Trump a engendré une remise en question des alliances traditionnelles. Les tensions entre les États-Unis et des puissances comme la Chine et la Russie se sont intensifiées, tandis que l’idée de « America First » a souvent conduit à l’abandon de compromis diplomatiques au sein des forums internationaux. Par conséquent, les décisions prises par Trump, notamment celles concernant les organisations comme la CPI, ont eu un impact significatif sur la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale. La période de Trump a ainsi présenté un nouveau paradigme dans la politique étrangère américaine, avec la mise en avant d’un nationalisme économique et d’une réorientation des priorités stratégiques.

Les implications des actions de Trump sur la réputation des États-Unis

Les actions et décisions de Donald Trump en tant que président des États-Unis ont eu des répercussions significatives sur la perception et la réputation du pays à l’échelle mondiale. L’un des points les plus controversés a été son soutien inconditionnel à Israël, ce qui a suscité de vives critiques, en particulier concernant le traitement des Palestiniens et les violations des droits humains. En adoptant une position ferme en faveur de la politique israélienne, Trump a donné l’impression que les États-Unis fermaient les yeux sur des violations notables des droits fondamentaux, ce qui a affaibli leur image en tant que promoteur des droits humains.

Cette approche a eu pour effet de polariser les opinions internationales sur les États-Unis. D’un côté, Trump a consolidé les relations avec certains alliés traditionnels d’Israël, renforçant ainsi leur influence dans la région. De l’autre, il a provoqué un mécontentement croissant parmi les gouvernements et organisations qui promeuvent une approche plus équilibrée envers le conflit israélo-palestinien. Ce soutien sans réserve à Israël est souvent perçu comme une contradiction avec les valeurs que les États-Unis prétendent défendre, telles que la démocratie et les droits de l’homme.

En conséquence, ces actions ont altéré la crédibilité des États-Unis sur les questions internationales. Les critiques suggèrent que le pays s’est distancé des principes fondamentaux qui ont souvent guidé sa politique étrangère, à savoir la promotion de la paix et de la justice dans les conflits. De plus, les alliés des États-Unis ont exprimé des préoccupations concernant l’impact de cette politique sur le respect des accords et des résolutions internationales, étant donné que les États-Unis ont historiquement joué un rôle de médiateur dans diverses crises diplomatiques.

En somme, les conséquences des décisions de Trump sur la réputation des États-Unis sont complexes et variées. Alors que certains voient dans son approche un renforcement de l’alliance avec Israël, d’autres perçoivent une détérioration de la position des États-Unis en tant que leader mondial sur les droits humains. Cette dynamique pourrait avoir des implications à long terme pour la politique étrangère américaine et le positionnement du pays sur la scène internationale.

La Cour Pénale Internationale et les criminels de guerre

La Cour Pénale Internationale (CPI) a été établie en 2002 en tant qu’organe judiciaire international, visant à juger les individus pour des violations graves du droit international, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide, et les crimes d’agression. La CPI joue un rôle crucial dans la lutte contre l’impunité en tenant les auteurs de ces atrocités responsables de leurs actes. Son mandat comprend la conduite d’enquêtes et de poursuites judiciaires, ce qui la place au cœur des discussions sur la justice mondiale, surtout dans le contexte des conflits armés contemporains.

Les affaires liées aux criminels de guerre sont souvent complexes et politiquement chargées. Par exemple, la CPI a été à plusieurs reprises critiquée par divers États qui tentent d’entraver ses enquêtes, prétextant des motifs de souveraineté nationale ou des préoccupations concernant la politisation de la justice internationale. Cela est particulièrement vrai dans le cas des actions militaires israéliennes, où des allégations de crimes de guerre ont été soulevées dans le cadre du conflit israélo-palestinien. La CPI a ouvert des enquêtes sur ces allégations, ce qui a suscité des réactions vives non seulement d’Israël, mais également de pays soutenant ce dernier, affirmant que l’enquête constituerait un biais contre un État qui se défend.

De plus, la situation souligne les tensions entre la CPI et certaines puissances mondiales, qui peuvent avoir des intérêts géopolitiques divergents. L’absence de coopération de la part de certains États soulève des questions sur l’efficacité de la CPI à réaliser sa mission. Malgré cela, la Cour demeure un symbole d’espoir pour les victimes de violences armées, s’efforçant de renforcer les normes de droit international et d’assurer que les responsables soient tenus responsables des pires crimes qui ébranlent l’humanité.

L’énorme soutien financier et politique envers Israël

Le soutien financier et politique des États-Unis envers Israël constitue un des aspects les plus marquants de leurs relations internationales. Chaque année, les États-Unis allouent environ 3,8 milliards de dollars en aide militaire à Israël, faisant ainsi de ce pays le principal bénéficiaire de l’aide américaine. Cette aide finance non seulement l’acquisition d’équipements militaires de pointe, mais elle permet aussi à Israël de maintenir sa supériorité militaire dans une région souvent instable. Les États-Unis soutiennent également Israël dans des forums internationaux, bloquant fréquemment des résolutions critiques à l’égard de la politique israélienne, notamment en ce qui concerne l’occupation des territoires palestiniens.

Ce généreux soutien a des ramifications importantes sur la politique israélienne. Les fonds américains servent à renforcer la stratégie de défense d’Israël ainsi qu’à financer des projets de colonisation, qui exacerbent les tensions avec les Palestiniens et aggravent les perceptions internationales des États-Unis. Paradoxalement, cette aide cruciale pour la sécurité d’Israël est de plus en plus remise en question, tant sur le plan éthique que stratégique. De nombreux critiques, tant au sein de la communauté internationale qu’aux États-Unis, soutiennent que ce soutien inconditionnel contribue à une politique d’État qui justifie les actions d’Israël, perçues par certains comme des violations graves des droits humains.

Les conséquences de ce soutien financier et politique sont profondes. Les États-Unis sont souvent vus comme des protecteurs des actions israéliennes, y compris celles jugées problématiques sur le plan moral. Cela mène à des accusations d’hypocrisie, principalement lorsque les États-Unis disent promouvoir la paix et des droits humains tout en garantissant un financement à un pays accusé de crimes de guerre. Le lien inextricable entre l’aide américaine et la politique israélienne soulève des questions sur le rôle que les États-Unis souhaitent jouer dans la résolution de conflits au Moyen-Orient et sur ce que cela signifie pour leur image sur la scène mondiale.

Les conséquences sur la société américaine

La présidence de Donald Trump a eu des effets notables sur la société américaine, en particulier en ce qui concerne ses politiques pro-israéliennes et son approche envers la Cour pénale internationale (CPI). Ces orientations ont accentué des divisions profondes au sein de la population, exacerbant les tensions politiques et sociales. Les discours et les actions de Trump ont souvent solidifié des opinions déjà bien enracinées, entraînant une polarisation marquée. Les électeurs se sont retrouvés de part et d’autre d’un fossé, rendant le dialogue interpartis de plus en plus difficile.

Les alliés de Trump ont souvent exprimé un soutien inconditionnel à Israël, considérant ces décisions comme une affirmation de l’identité américaine et de ses valeurs. En conséquence, les groupes critiques de cette politique ont vu leurs voix marginalisées. Cela a créé une atmosphère de méfiance, dans laquelle les citoyens craignent que leurs opinions ne soient pas entendues dans le débat public. Cette dynamique contribue à l’érosion de la confiance dans les institutions démocratiques, alimentant le sentiment que certaines voix sont favorisées tandis que d’autres sont systématiquement ignorées.

Parallèlement, le soutien indéfectible à des politiques pro-israéliennes a engendré des mouvements de contestation qui se sont articulés autour des questions de droits de l’homme et d’égalité. Ces mouvements s’inscrivent dans un contexte global où les répercussions des décisions présidentielles ne se limitent pas au territoire américain, mais influencent également la scène internationale et les relations d’aide étrangère. En fin de compte, ces changements démontrent comment les choix politiques peuvent transformer les structures sociales et les façons dont les citoyens perçoivent leur appartenance à la démocratie.

Le futur des États-Unis post-Trump

Le mandat de Donald Trump a marqué un tournant significatif dans la politique américaine, et la question de l’avenir des États-Unis après son administration est un sujet de débat intense. Alors que les élections de 2024 approchent, la direction que prendra le pays en matière de politique étrangère, notamment vis-à-vis d’Israël et de la Cour pénale internationale (CPI), mérite une analyse approfondie.

La relation des États-Unis avec Israël a été fortement influencée par les choix politiques de Trump, qui a reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël et a soutenu des politiques favorables à l’État hébreu. Un changement de leadership pourrait entraîner un réajustement des priorités diplomatiques. Les administrations futures pourraient envisager des mesures plus équilibrées dans la résolution du conflit israélo-palestinien, rétablissant ainsi une approche multilatérale qui pourrait inclure la CPI dans la discussion sur les crimes de guerre et les droits de l’homme.

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur l’impact de la présidence de Trump sur les alliances traditionnelles des États-Unis. La posture isolationniste et nationaliste adoptée par l’administration Trump a fracturé certaines relations notamment avec l’Europe et des adversaires historiques. Si un nouveau président venait à renouer avec des politiques de coopération internationale, cela pourrait également avoir des répercussions sur la dynamique des forces au Moyen-Orient, affectant le soutien inconditionnel à Israël tout en cherchant à établir un dialogue avec les États arabes.

En outre, les résultats des prochaines élections ont non seulement le potentiel de renforcer ou d’affaiblir les relations américano-israéliennes, mais pourraient également redéfinir la perception des États-Unis au sein d’institutions internationales, y compris la CPI. Si les États-Unis choisissent à nouveau de jouer un rôle actif dans les affaires internationales, les enjeux de justice et de droits humains pourraient revêtir une importance accrue dans les discussions futures.

Réactions internationales face aux actions américaines

Les actions des États-Unis sous l’administration Trump ont suscité des réactions variées de la part de la communauté internationale, mêlant préoccupations soulevées sur les droits humains et la politique étrangère américaine. Les décisions, notamment le soutien inconditionnel à Israël, ont entraîné des critiques de plusieurs pays et organisations internationales, qui voient cela comme un encouragement à des comportements jugés contraires au droit international.

De nombreux pays européens se sont exprimés contre la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d’Israël, considérant cette décision comme un défi aux résolutions des Nations unies et une entrave à la paix au Moyen-Orient. La France, par exemple, a exprimé sa préoccupation quant à l’impact de ces décisions sur le processus de paix israélo-palestinien. De plus, des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch ont intensifié leurs critiques envers les États-Unis, dénonçant leur complicité vis-à-vis des violations des droits humains commises par l’État israélien.

Par ailleurs, des nations latino-américaines ont également manifesté leur désaccord. Des pays comme le Mexique et l’Argentine ont pris position contre les politiques expansionnistes israéliennes, suggérant une approche plus équilibrée dans la gestion des tensions au Moyen-Orient. Au sein des Nations unies, une multitude de délégations a demandé des enquêtes sur les actions militaires israéliennes, accusant les États-Unis de bloquer toute sanction contre ce qu’ils considèrent comme des violations gravissimes.

Les critiques ont même émoussé les relations des États-Unis avec certains de leurs alliés traditionnels, soulevant des questions sur l’unité des nations face aux défis globaux. En plus de la dimension humanitaire, des préoccupations géopolitiques sont apparues, notamment sur la façon dont ce soutien incessant pourrait affecter l’influence américaine dans d’autres régions du monde.

Conclusion: Un tournant dans l’histoire américaine

La présidence de Donald Trump a marqué un tournant décisif dans l’histoire des États-Unis, mettant à l’épreuve l’intégrité des institutions politiques et redéfinissant les dynamiques géopolitiques. L’administration Trump, avec son approche unilatérale énigmatique, a suscité des débats intenses, en particulier sur des sujets tels que la politique étrangère et le soutien inconditionnel à Israël. Ce soutien, souvent jugé comme une extension des valeurs américaines, a également conduit à des tensions au sein de la communauté internationale, remettant en question la légitimité des États-Unis en tant que médiateur des conflits mondiaux.

Un autre aspect critique a été le rapport de Trump avec la Cour pénale internationale (CPI). Son opposition ouverte à cette institution a signalé une volonté de ne pas se conformer aux normes internationales, entraînant des impacts potentiels sur la coopération mondiale et le système de justice international. Ce positionnement a également alimenté des préoccupations concernant les droits de l’homme et la responsabilité des États envers leurs actions sur la scène mondiale.

En outre, les conséquences de ces décisions et de ces attitudes touchent non seulement le pays, mais également sa position sur le plan international. Les États-Unis, traditionnellement perçus comme un bastion de démocratie et de droits humains, se heurtent à une remise en question de leur influence et de leur crédibilité. Les feelings de méfiance et de désillusion s’étendent non seulement à travers le monde, mais sont également ressentis au sein de la société américaine elle-même.

Il est essentiel de reconnaître que les choix politiques et diplomatiques de cette période pourraient façonner l’avenir des États-Unis et influencer la manière dont le pays est perçu sur la scène mondiale. Les discussions autour de ces enjeux doivent se poursuivre, car ils offrent des leçons cruciales sur la direction que pourrait prendre la nation dans les années à venir.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)