Introduction

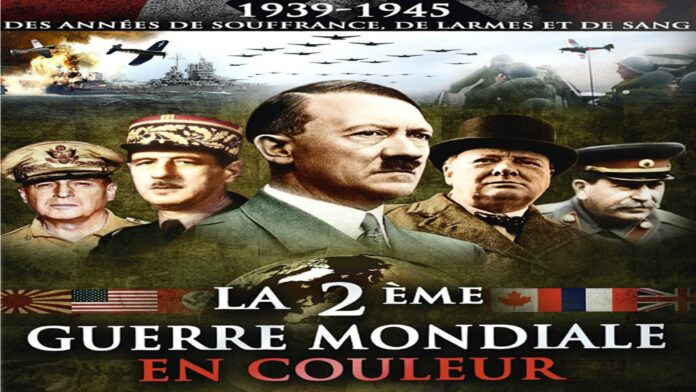

Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants soviétiques ont exprimé une profonde inquiétude face à ce qu’ils percevaient comme une menace de « revanchisme allemand ». Cette crainte était enracinée dans l’histoire récente et les événements tumultueux qui avaient précédé.

Les racines du revanchisme allemand

La Seconde Guerre mondiale était souvent perçue comme une tentative de l’Allemagne de se venger de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Après le Traité de Versailles, l’Allemagne avait été privée de sa victoire et soumise à de lourdes sanctions économiques et territoriales. Ces mesures avaient alimenté un sentiment de revanche qui a été exploité par les nazis pour gagner le soutien populaire et lancer leur campagne militaire.

La perspective soviétique

Pour les dirigeants soviétiques, l’idée que l’Allemagne puisse chercher à se venger à nouveau était une menace sérieuse. L’Union soviétique avait subi des pertes humaines et matérielles colossales pendant la guerre, et la perspective d’une nouvelle agression allemande était intolérable. Cette peur a influencé la politique étrangère soviétique, conduisant à des mesures visant à affaiblir l’Allemagne et à renforcer la sécurité de l’URSS.

Conséquences sur la politique internationale

Cette inquiétude a eu des répercussions majeures sur la politique internationale de l’époque. Elle a contribué à la division de l’Allemagne et à la formation de deux États distincts : la République fédérale d’Allemagne (RFA) à l’Ouest et la République démocratique allemande (RDA) à l’Est. Les dirigeants soviétiques ont cherché à garantir que l’Allemagne de l’Est resterait sous leur influence, utilisant cette région comme une zone tampon contre toute éventuelle agression future.

Malgré le clivage entre les « bobos » américains et la classe guerrière dérivée de l’UE, il n’en reste pas moins que de nombreuses personnes dans le monde ont été étonnées de l’alacrité avec laquelle les dirigeants de Bruxelles se sont laissés emporter par la « ligne » de Biden prônant une longue guerre contre la Russie ; une demande de conformité européenne dans cette entreprise qui semble si clairement contraire aux intérêts économiques et à la stabilité sociale de l’Europe. En d’autres termes, une guerre qui semble irrationnelle.

Cette indifférence suggère autre chose. Elle renvoie plutôt, à un autre niveau, à d’autres racines européennes émotionnelles profondes et à des justifications idéologiques distinctes.

Pendant des décennies, les dirigeants soviétiques se sont inquiétés de la menace du « revanchisme allemand ». La Seconde Guerre mondiale pouvant être considérée comme une vengeance allemande pour avoir été privée de la victoire lors de la Première Guerre mondiale, la Drang nach Osten agressive de l’Allemagne ne pouvait-elle pas resurgir, surtout si elle bénéficiait du soutien anglo-américain ?

Cette inquiétude s’est considérablement atténuée au début des années 1980, mais comme l’a noté l’année dernière MK Bhadrakumar, ancien ambassadeur de l’Inde, une inquiétude russe plus large est patente, dans la mesure où l’Allemagne est à l’aube d’une transition historique « qui présente un parallèle troublant avec la transition de Bismarck dans le contexte européen d’avant la Première Guerre mondiale, puis de la République de Weimar à l’Allemagne nazie, et qui a conduit à deux guerres mondiales ». En bref, le militarisme allemand.

Proposé à l’origine par un groupe de politiciens allemands à la retraite issus des deux principaux partis allemands, et dirigé et inspiré par le philosophe Jürgen Habermas, le groupe a suggéré en 2018 que, la Russie et la Chine « mettant de plus en plus à l’épreuve […] l’unité de l’Europe, [et] notre volonté de défendre notre mode de vie » , il ne pouvait y avoir « qu’une seule réponse : la solidarité » ; la création d’une armée européenne devait être la première étape vers une « intégration plus poussée de la politique étrangère et de sécurité, fondée sur des décisions prises à la majorité » par le Conseil européen.

Eh bien, cet élan allemand pour le militarisme comme voie vers la solidarité, l’ordre et la conformité est maintenant la pointe de la lance européenne : un Reich européen.

Le chancelier Olaf Scholz a appelé, le 29 août, à une Union européenne élargie et militarisée sous la direction de l’Allemagne. Il a affirmé que l’opération russe en Ukraine soulevait la question de savoir « où sera la ligne de démarcation à l’avenir entre cette Europe libre et une autocratie néo-impériale ». Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder, a-t-il dit (reprenant Biden), « des pays libres être rayés de la carte et disparaître derrière des murs ou des rideaux de fer » .

Auparavant, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, dans un discours prononcé à New York le 2 août, avait esquissé la vision d’un monde dominé par les États-Unis et l’Allemagne. En 1989, le président George Bush avait offert à l’Allemagne un « partenariat de leadership » , selon Mme Baerbock. Mais à l’époque, l’Allemagne était trop occupée par la réunification pour accepter cette offre. Aujourd’hui, a-t-elle dit, les choses ont fondamentalement changé : « Le moment est venu de le créer : un partenariat commun en matière de leadership » .

Elle a rappelé que le « partenariat de direction » était compris en termes militaires : « En Allemagne, nous avons abandonné la croyance allemande de longue date dans le ‘changement par le commerce’… notre objectif est de renforcer davantage le pilier européen de l’OTAN… et l’UE doit devenir une Union capable de traiter avec les États-Unis sur un pied d’égalité : dans un partenariat de leadership » .

Dans le cadre de ce rôle de leader, Diana Johnstone, ancienne attachée de presse du groupe des Verts au Parlement européen, écrit que Scholz soutient désormais l’appel à « un passage progressif à des décisions à la majorité en matière de politique étrangère de l’UE » pour remplacer l’unanimité requise aujourd’hui. « Ce que cela signifie devrait être évident pour les Français. Historiquement, les Français ont défendu la règle du consensus afin de ne pas être entraînés dans une politique étrangère dont ils ne voudraient pas. Les dirigeants français ont toujours exalté le mythique « couple franco-allemand » comme garant de l’harmonie européenne, mais surtout, pour garder les ambitions allemandes sous contrôle » .

Mais Scholz dit qu’il ne veut pas d’une « UE d’États ou de directions exclusives » , ce qui implique le divorce définitif de ce « couple. » Avec une UE de 30 ou 36 États, note Scholz, « une action rapide et pragmatique est nécessaire. » Et nous pouvons être sûrs que l’influence allemande sur la plupart de ces nouveaux États membres pauvres, endettés et souvent corrompus produira la majorité nécessaire.

En bref, le renforcement militaire de l’Allemagne donnera corps à la fameuse déclaration de Robert Habeck à Washington en mars dernier, selon laquelle : « Plus l’Allemagne sera forte, plus son rôle sera grand ». Habeck, membre du parti des Verts, est aujourd’hui ministre allemand de l’économie et la deuxième personnalité la plus puissante du gouvernement allemand actuel.

Cette remarque a été bien comprise à Washington : en servant l’empire occidental dirigé par les États-Unis, l’Allemagne renforce son rôle de leader européen. Tout comme les États-Unis arment, forment et occupent l’Allemagne, celle-ci fournira les mêmes services aux petits États de l’UE, notamment à l’est, écrit Johnstone. (On perçoit ici l’échafaudage de la superstructure technocratique – politique – financière et économique de l’Alliance Atlantique recomposée se préparant à affronter son concurrent l’Alliance Pacifique sous l’hégémonie de la Chine et de son premier lieutenant Russie ).

Probablement, rien de tout cela n’a la moindre chance de prendre la forme institutionnelle de l’UE : pourtant, depuis le début de l’opération russe en Ukraine, l’ancienne politicienne allemande Ursula von der Leyen s’est servie de sa position à la tête de la Commission européenne pour imposer des sanctions toujours plus drastiques à la Russie, entraînant la menace d’une grave crise énergétique européenne cet hiver (désormais rendue inéluctable par le sabotage des pipelines Nordstream). Son soutien à l’Ukraine et son hostilité envers la Russie semblent sans limite. (Ce sont sur les plaines russo-ukrainiennes que le Grand capital mondialisé a décidé d’amorcer la confrontation impérialiste qui déterminera l’hégémon pour le siècle à venir. Voir: Le monde entre dans sa décennie « la plus dangereuse », prévient Poutine – les 7 du quebec et Biden, entre la corde raide et le nœud coulant – les 7 du quebec).

La ministre allemande des affaires étrangères du Parti vert, Annalena Baerbock, est tout aussi déterminée à « ruiner la Russie ». Partisane d’une « politique étrangère féministe » , Baerbock exprime sa politique en termes personnels : « Je fais la promesse aux gens en Ukraine : nous serons à vos côtés aussi longtemps que vous aurez besoin de nous » , a-t-elle déclaré récemment.

Il ne s’agit pas seulement d’une revanche sanguinaire après les siècles de guerre de l’Allemagne contre la Russie. C’est cela, mais cela semble également motivé par la méthode habituelle de toute classe révolutionnaire désireuse de renverser une situation ancienne. (Nous ne pensons évidemment pas que les bobos constituent une nouvelle « classe révolutionnaire », ils sont tout juste un segment de la classe bourgeoise en voie de paupérisation et de prolétarisation ce qui terrorise ce segment de classe – courroie de transmission et chien de garde du pouvoir du grand capital. Les Bobos détestent et méprisent la classe prolétarienne révolutionnaire. )

Comment ? Par ce vieux recours lorsque l’objectif est de démolir un Panthéon de valeurs et de héros anciens : « Il faut du sang pour cimenter la révolution » , disait Madame Roland pendant la Révolution française. Nous sommes à l’aube d’un coup de main organisé par les élites pour prendre le pouvoir.

Au IVe siècle, la chrétienté latine a tenté de démanteler littéralement un millénaire de civilisation antique (dénigrée comme « païenne ») en la supprimant par l’épée et le feu, en brûlant sa littérature (la bibliothèque d’Alexandrie) et en supprimant sa pensée (les Cathares). Pourtant, le succès n’a pas été total. Les vieilles valeurs ne voulaient pas disparaître et elles ont refait surface sous une forme énergique au cours de la Renaissance du 12e siècle.

Pour être à nouveau supprimées par le « rationalisme » du siècle des Lumières…

Conclusion

En somme, la peur du revanchisme allemand a joué un rôle crucial dans la façon dont les dirigeants soviétiques ont abordé la politique post-Seconde Guerre mondiale. Ce sentiment de menace a façonné les relations internationales et les stratégies de défense pendant toute la période de la guerre froide.