Le monde a vu que l’Iran avait détruit le système de défense antimissile d’Israël. Israël se souviendra longtemps de cette attaque.

Israel est un genocide, ethnic cleansing & aparthied?

Introduction à la situation géopolitique

La situation géopolitique actuelle entre Israël et l’Iran est marquée par des tensions militaires croissantes et une rivalité historique qui remonte à plusieurs décennies. En effet, ces deux nations, chacune ayant des objectifs géostratégiques distincts, se retrouvent désormais engagées dans un conflit complexe qui dépasse la simple rivalité militaire. Les relations entre Israël et l’Iran se sont détériorées au fil du temps, alimentées par des incidents militaires, des campagnes de désinformation et des politiques étrangères divergentes.

Israël, considérant l’Iran comme une menace existante à sa sécurité nationale, a souvent mis en œuvre des initiatives visant à empêcher la montée en puissance militaire iranienne. Le programme nucléaire iranien, en particulier, a suscité des craintes au sein des dirigeants israéliens, qui perçoivent son développement comme une menace directe. En réponse, Israël a intensifié ses opérations militaires dans la région, justifiant ces actions par la nécessité de protéger ses intérêts et de neutraliser les capacités militaires de l’Iran.

Parallèlement, l’Iran a adopté une stratégie d’affirmation de sa puissance dans la région, soutenant divers groupes armés et militias qui s’opposent à l’influence israélienne. Ces actions visent à établir une présence stratégique en Syrie et au Liban, créant ainsi un corridor pouvant faciliter des frappes potentielles contre l’État hébreu. Les tensions militaires entre les deux nations ne se limitent donc pas à des affrontements directs, mais engendrent également une guerre d’informations sophistiquée où chaque partie cherche à influencer l’opinion publique et à gagner des alliés sur la scène internationale.

Présentation de l’attaque iranienne

Le contexte des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a atteint un point critique avec l’attaque iranienne dirigée contre des bases militaires israéliennes. Cet événement majeur a été orchestré en réponse à des actions israéliennes perçues comme des menaces directes par Téhéran. Le timing de l’attaque a été minutieusement choisi, coïncidant avec des exercices militaires israéliens, ce qui a permis à l’Iran de bénéficier d’un élément de surprise. La stratégie iranienne reposait sur l’utilisation de drones avancés et de missiles à moyenne portée, mettant en lumière l’évolution de leurs capacités militaires.

L’arsenal iranien, qui fait l’objet d’un développement intensif, a prouvé son efficacité au cours de cette offensive. Les drones, notamment ceux de type Shahed, ont été employés pour frapper des installations spécifiques, visant à infliger des dommages significatifs au matériel militaire israélien, tout en minimisant les pertes civiles. Ces drones sont souvent considérés comme des vecteurs d’attaque asymétriques, permettant à l’Iran d’exercer une pression sur Israël sans engager des forces terrestres massives.

Les conséquences immédiates de cette attaque ont été ressenties non seulement sur le terrain, mais aussi dans le domaine diplomatique. Israël a réagi par une série de frappes aériennes en représailles, ciblant des installations militaires en Syrie, renforçant ainsi la dynamique des hostilités dans la région. Cette escalade a également suscité des préoccupations parmi les acteurs internationaux, affectant les discussions relatives aux accords nucléaires avec l’Iran, et soulevant des questions sur la stabilité géopolitique globale. Par son intensité et son impact, cette offensive illustre la volatilité de la situation au Moyen-Orient et le rôle critique que jouent les capacités militaires des nations dans cette dynamique complexe.

Dommages causés à la flotte F-35

La flotte d’avions F-35 d’Israël, qui représente une avancée technologique majeure dans le domaine des forces aériennes, a récemment fait l’objet de préoccupations en raison des dommages allégués causés par des attaques iraniennes. Ces avions, d’une importance cruciale pour la défense et la puissance stratégique du pays, sont réputés pour leur capacité multirôle, leur furtivité et leur technologie de pointe. Cependant, les rapports rapportent que des incidents récents ont porté atteinte à la préparation opérationnelle de cette flotte essentielle.

Les évaluations des dommages infligés à ces avions sont complexes et nécessitent des rapports indépendants pour en déterminer l’ampleur réelle. Alors que les forces israéliennes peuvent minimiser les informations sur ces pertes, la transparence sur la situation actuelle reste cruciale. Il est essentiel pour les analystes militaires et les responsables de la défense de disposer d’une compréhension claire des dégâts subis par la flotte F-35 afin d’évaluer les conséquences sur la capacité opérationnelle d’Israël. Une perte significative des F-35 pourrait potentiellement affaiblir la posture militaire du pays dans une région déjà volatile.

D’autre part, l’impact des dommages sur la flotte F-35 ne se limite pas seulement à des pertes matérielles. Cela soulève également des questions sur la stratégie de défense globale d’Israël et sa capacité à répondre efficacement à de futures menaces. Les implications des dommages sur la formation des pilotes, la disponibilité opérationnelle, et les missions planifiées doivent également être soigneusement examinées. Les F-35 représentent une pièce maîtresse de l’arsenal israélien, et leur état de préparation, face à des défis extérieurs, est un facteur déterminant pour la sécurité nationale.

La censure des images satellites

La censure des images satellites, notamment en ce qui concerne les installations militaires israéliennes, est un sujet qui suscite de nombreux débats. Israël, en tant que nation dotée d’une technologie avancée en matière de surveillance et de renseignement, a décidé, pour des raisons stratégiques, de restreindre l’accès aux images satellites de ses bases militaires. Cette décision est souvent motivée par la nécessité de protéger des informations sensibles et de minimiser les risques d’escalade militaire, en particulier dans un contexte régional caractérisé par des tensions croissantes.

Sur le plan politique, la censure peut être interprétée comme un moyen de contrôler le récit médiatique et de gérer l’image d’Israël à l’international. En bloquant l’accès à des images qui pourraient montrer des dommages causés par des actions militaires iraniennes ou des réponses israéliennes, le pays cherche à préserver une certaine narrative favorable, tout en évitant une réaction internationale potentiellement négative. Cela soulève des questions éthiques sur la transparence et la responsabilité, car la communauté internationale dépend souvent de données visuelles pour comprendre la dynamique des conflits et des tensions dans la région.

Il est également important de considérer l’impact de cette censure sur la perception publique. Les citoyens israéliens, comme ceux des nations voisines, sont exposés à une version filtrée de la réalité, ce qui peut influencer leurs opinions et attitudes vis-à-vis des actions de leur gouvernement. En rendant certaines informations inaccessibles, Israël ne seulement réduit la disponibilité de données, mais peut également limiter le débat public sur des questions essentielles de sécurité et de politique extérieure. Ce phénomène pose la question de la balance entre sécurité nationale et transparence, un dilemme auquel de nombreuses nations font face dans l’ère de l’information moderne.

Réactions des médias et des analystes

La censure des images satellites concernant les dommages infligés par l’Iran a suscité des réactions variées dans les médias et parmi les analystes. De nombreux experts s’interrogent sur les raisons derrière cette décision de masquage, soulignant les enjeux de transparence qui entourent les conflits militaires modernes. Alors que certains analystes estiment que ces mesures visent à protéger des informations stratégiques et militaires sensibles, d’autres critiquent la réduction de la transparence envers le public, faisant valoir qu’une meilleure divulgation des pertes pourrait encourager un débat démocratique plus informé sur les politiques de défense d’Israël.

Les médias ont également partagé des opinions divergentes. Des publications de premier plan ont rapporté l’inquiétude croissante quant à la manipulation de l’information par les gouvernements dans des contextes de conflit. Ce type de censure est perçu par certains comme une tentative de dissimuler les véritables impacts d’un conflit, ce qui pose la question de la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens. D’autres, cependant, soulignent l’importance de protéger certaines informations susceptibles de nuire aux opérations militaires en cours. Cette dichotomie alimente un débat plus large sur l’éthique de la transparence dans le cadre des engagements militaires et diplomatiques.

Les implications de cette censure vont au-delà du simple contrôle de l’information. Elles soulèvent des questions essentielles sur le rôle des médias, le droit du public à l’information et la nécessité d’une responsabilité accrue des décideurs militaires. Les analystes insistent sur le fait que la communication précise des événements affecte non seulement l’opinion publique, mais également la confiance des alliés internationaux dans la capacité d’Israël à faire face à des menaces actuelles. Ainsi, les réactions autour de cette censure illustrent des préoccupations plus larges en matière de gouvernance et de transparence, renforçant l’idée que la façon dont l’information est gérée peut avoir des conséquences profondes dans le cadre des relations internationales contemporaines.

Impact sur la sécurité régionale

Les récents événements d’attaques iraniennes et des réponses militaires israéliennes ont des implications profondes sur la sécurité régionale au Moyen-Orient. L’escalade des hostilités ne touche pas seulement les nations directement impliquées, mais affecte également la stabilité politique et militaire de la région dans son ensemble. La réponse d’Israël, notamment les frappes aériennes, vise à dissuader les avancées militaires iraniennes, mais elle expose également le pays à des représailles potentielles, augmentant ainsi le niveau de tension entre Israël et ses voisins.

La dynamique des relations entre Israël et d’autres États du Moyen-Orient pourrait changer radicalement. Les pays arabes qui ont récemment normalisé leurs relations avec Israël pourraient être amenés à réévaluer leurs décisions, surtout si les actes de violence se poursuivent. D’un autre côté, des nations comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient trouver un terrain commun avec Israël dans leur opposition à l’expansionnisme iranien, créant ainsi un nouvel axe stratégique dans la région.

La situation crée également des tensions internes en Iran. Le gouvernement iranien doit maintenir une image de force face à ses citoyens tout en gérant les conséquences de ses actions sur la scène internationale. Les critiques internes pourraient augmenter, mettant en lumière des désaccords sur la politique étrangère et la gestion des ressources nationales face à des sanctions de plus en plus sévères.

En analysant les ramifications de ces événements, il devient clair que la sécurité régionale est en jeu, avec des possibilités de conflits prolongés ou de nouvelles alliances inattendues. La manière dont Israël et l’Iran choisissent de répondre à leurs antagonismes aura des répercussions durables sur l’ensemble du Moyen-Orient.

Le rôle des technologies de surveillance

Dans le contexte des conflits modernes, les technologies de surveillance jouent un rôle crucial. Les satellites et les drones sont devenus des atouts incontournables pour les États afin de surveiller leurs ennemis, collecter des informations stratégiques et, dans certains cas, masquer leurs propres actions. L’essor de ces technologies a transformé la manière dont les conflits sont menés et perçus sur le plan mondial. Les satellites, par leur capacité à offrir une vue d’ensemble des zones de conflit, génèrent des données en temps réel qui sont essentielles pour la prise de décision militaire. Toutefois, leur utilisation pose également des questions éthiques et stratégiques sur la transparence et la désinformation.

Les images satellites permettent de détecter les mouvements des troupes, les infrastructures militaires et les installations stratégiques. Cependant, ces informations peuvent être manipulées. Par exemple, un État peut choisir de partager certaines images pour influencer l’opinion publique ou pour créer un sentiment d’urgence, tout en dissimulant d’autres données plus compromettantes. Cette capacité de camoufler des informations critiques contribue à complexifier le paysage de la sécurité internationale. Les drones, quant à eux, apportent une flexibilité opérationnelle unique. Ils peuvent effectuer des missions de reconnaissance sans risquer de perte humaine immédiate, augmentant ainsi la capacité d’un pays à surveiller ses adversaires tout en préservant sa propre sécurité.

En outre, la combinaison de l’intelligence artificielle avec ces technologies de surveillance permet de traiter d’énormes volumes de données pour identifier des tendances et des anomalies qui pourraient échapper à l’œil humain. Néanmoins, l’usage de ces outils crée des préoccupations relatives à la vie privée et à la surveillance excessive. Alors que les satellites fournissent des données cruciales sur le terrain, leur potentiel à masquer des dégâts et des activités militaires souligne les défis inhérents à la transparence dans les conflits modernes. Les avancées continues en matière de technologies de surveillance ne manqueront pas de redéfinir le paysage des relations internationales.

Conséquences pour Israël et pour l’Iran

Les récentes actions d’Iran et leur impact sur la sécurité régionale soulèvent des questions stratégiques cruciales pour Israël. À court terme, les attaques iraniennes sur des infrastructures israéliennes ont engendré des pertes significatives, tant matérielles qu’humaines. Cependant, à long terme, les conséquences politiques et militaires pourrait se révéler encore plus dramatiques. Israël, pour maintenir sa position de force au Moyen-Orient, doit repenser ses tactiques de défense. Il est probable que le pays intensifie ses efforts pour développer des technologies militaires avancées et renforcer ses alliances avec d’autres nations comme les États-Unis, afin de contrer les menaces potentielles émanant d’Iran.

De son côté, l’Iran pourrait également se retrouver dans une position où il doit adapter ses stratégies. Bien que les attaques aient été perçues comme un succès tactique, les autorités iraniennes devraient être conscientes des répercussions à long terme de leurs actions sur la stabilité interne et sur leur réputation internationale. En réaction aux incursions israéliennes, le régime pourrait accroître son soutien militaire à des groupes alliés dans la région, cherchant à établir un front uni contre Israël. Cette dynamique peut engendrer une escalade des tensions, rendant la situation plus volatile.

À mesure que la rivalité entre Israël et l’Iran se renforce, les deux pays devront naviguer dans un paysage complexe, où chaque mouvement pourrait avoir des implications significatives. Israël pourrait répondre par des opérations de cyberdéfense et des actions militaires préemptives, cherchant à neutraliser les capacités iraniennes avant qu’elles ne deviennent une menace sérieuse. En parallèle, l’Iran peut continuer à développer ses capacités nucléaires, tout en exploitant des réseaux d’influence en Syrie et au Liban pour déstabiliser davantage la région. Chacune de ces aspirations stratégiques impose des défis uniques et intensifie le besoin d’une diplomatie proactive pour éviter un conflit à grande échelle.

Conclusion

Dans cette analyse, nous avons examiné les mécanismes par lesquels Israël réduit l’impact des attaques municipales d’Iran et relatif aux dommages causés par ces actions dans la région. Nous avons observé que les agressions iraniennes ne se manifestent pas seulement par une menace militaire directe, mais aussi par des opérations psychologiques et médiatiques visant à saper la stabilité israélienne. Les réactions d’Israël, souvent caractérisées par une stratégie de communication soigneusement élaborée, visent à limiter les impacts visibles de ces agressions, qu’ils soient militaires ou médiatiques.

De plus, la dynamique régionale suggère que les tensions entre Israël et l’Iran pourraient continuer à se renforcer, surtout en réponse aux évolutions géopolitiques en cours. L’importance des alliances stratégiques joue également un rôle crucial dans cette situation. Les partenaires internationaux d’Israël, notamment les États-Unis et d’autres puissances occidentales, doivent également être vigilants par rapport à ces interactions et à l’impact qu’elles ont sur la sécurité globale de la région. L’intégration de nouvelles technologies de surveillance et des armements avancés pourrait encore amplifier les tensions, créant ainsi un environnement propice à des confrontations futures.

Les implications pour la communauté internationale sont significatives. Le soutien continu à Israël par ses alliés pourrait inclure des mesures économiques ou militaires destinées à contrer l’influence de l’Iran. Cependant, cette stratégie peut provoquer des réactions négatives sur la scène mondiale, affectant les relations internationales et exacerbant les conflits existants. Par conséquent, il est impératif que les dirigeants mondiaux cherchent à établir un dialogue constructif pour apaiser les tensions dans la région et favoriser des solutions pacifiques, évitant ainsi une escalade potentielle des hostilités. Les développements futurs nécessiteront une attention continue et une compréhension des complexités géopolitiques qui définissent cette partie du monde.

– des sites militaires et commerciaux ont été touchés autour de #Haïfa

– près d’un demi-million d’Israéliens ont pris refuge dans des bunkers – il semble que certaines des cibles précédemment filmées par la résistance libanaise commencent maintenant à être touchées comme prévu

Des images ont émergé montrant comment la star de 38 ans a dirigé une chorale dans le chant de protestation à un Sing For Palestine événement à Caerphilly, sud du Pays de Galles.

“Un tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression”. Quelques jours après la suspension d’un enseignant contractuel par la direction de la Toulouse School Economics, la polémique n’est pas totalement éteinte. Ce professeur de mathématiques se voit reprocher une prise de position sur le conflit israélo-palestinien devant ses étudiants. Des propos enregistrés et relayés sur internet. Depuis, plusieurs organisations ont pris position, réclamant sa réintégration.

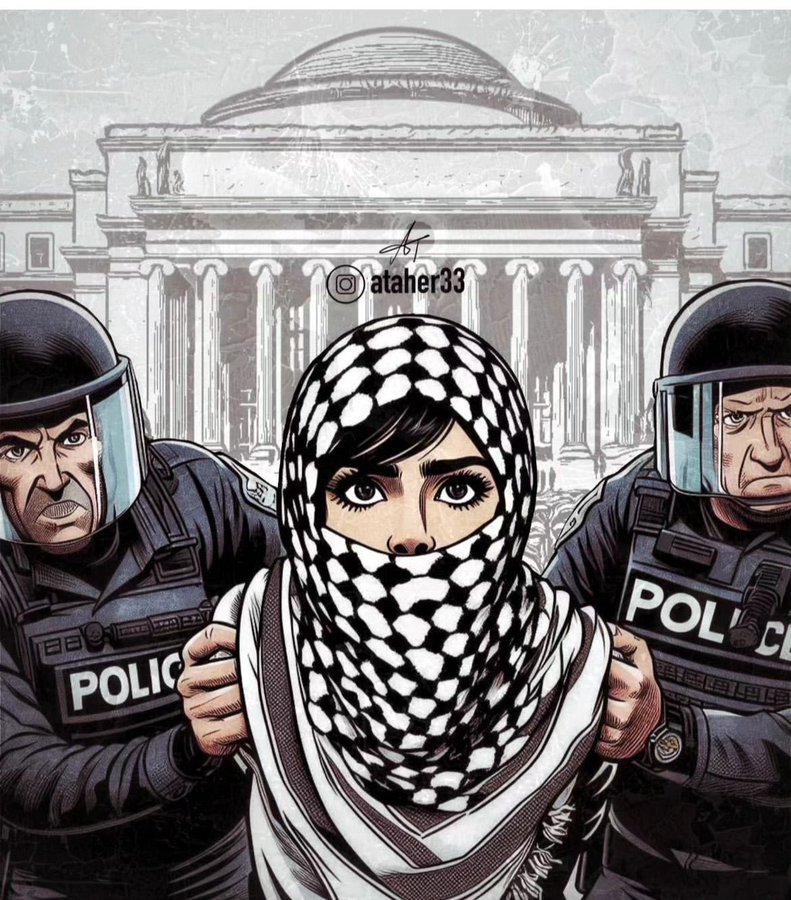

Le soutien à la Palestine réprimé

Près d’une vingtaine d’organisations et collectifs ont co-signé un communiqué de presse dénonçant la suspension à titre conservatoire de ce professeur contractuel de TSE. Il y a notamment les sections locales de syndicats de l’éducation comme Sud ou la CGT. Mais également les collectifs Palestine Vaincra, la LDH ou encore l’Union juive française pour la Paix.

Dénonçant “une vague de harcèlement haineux qui vise notre camarade” depuis que ses propos en cours ont été rendus publics, les signataires de ce texte écrivent que “l’amalgame fait entre soutien à la Palestine et antisémitisme, notamment par la ministre démissionnaire de l’Enseignement supérieur, sert de prétexte à ce tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression.”

Nous soutenons notre camarade face aux attaques et aux procédures administratives et judiciaires qui le visent, pour avoir simplement exprimé son indignation face aux massacres en cours dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Communiqué inter-organisations

La direction de TSE a ouvert une enquête administrative et suspendu l’enseignant contractuel pour une durée de quatre mois pour manquement “à son obligation de réserve”. Une notion qui fait débat concernant les enseignants-chercheurs.

“Permettons l’expression légale des analyses contraires : on a inventé l’université pour cela”

Député LFI de la première circonscription de Haute-Garonne, Hadrien Clouet est docteur en sociologie et chercheur associé de plusieurs centres universitaires. Il a, lui aussi, livré “quelques réflexions” sur la suspension de ce professeur.

“Il n’y a pas de devoir de réserve dans le supérieur, mais un droit commun (il faut respecter la loi), des obligations déontologiques et le respect de principes de tolérance et d’objectivité”, écrit-il en s’appuyant sur l’article L. 952-2 du Code de l’éducation.

“Un prof qui parle neuf minutes d’un sujet hors cursus, cela arrive parfois à la demande d’étudiant•es, écrit Hadrien Clouet. On donne les coordonnées du problème, les différents points de vue existants à notre connaissance et parfois, si c’est attendu, le sien propre, pour que l’audience dispose de recul et sache qu’il s’agit d’un propos qui peut être contesté et n’engage ni tous les collègues comme communauté scientifique ni l’institution.”

L’Arabie Saoudite occupe une position distinctive dans le paysage géopolitique complexe du Moyen-Orient. Contrairement à d’autres États arabes de la région, le royaume saoudien n’a jamais engagé de conflit militaire direct avec Israël. Cette singularité mérite une analyse approfondie pour comprendre les raisons historiques, politiques et stratégiques derrière cette abstention, ainsi que ses implications dans la dynamique régionale.

Historiquement, les relations entre pays arabes et Israël ont souvent été marquées par des tensions et des conflits. Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, plusieurs guerres ont éclaté entre Israël et ses voisins arabes, incluant notamment l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cependant, l’Arabie Saoudite a choisi une approche différente, optant pour une attitude plus modérée et privilégiant les moyens diplomatiques, financiers et politiques pour exprimer et soutenir la cause palestinienne.

Politiquement, la monarchie saoudienne a adopté une position pragmatique, influencée par une combinaison de facteurs internes et externes. Parmi ceux-ci, on peut mentionner la préservation de la stabilité interne, la protection des intérêts économiques, et l’alignement avec certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, qui ont joué un rôle déterminant dans les relations arabo-israéliennes.

Stratégiquement, l’Arabie Saoudite a cherché à renforcer son influence régionale sans engager ses forces armées dans des conflits ouverts. Ce choix stratégique a permis au royaume de jouer un rôle important de médiateur et de facilitateur dans les discussions de paix au Moyen-Orient, tout en se prémunissant contre les risques d’une confrontation militaire directe.

Cet article se propose d’explorer en profondeur les multiples dimensions de cette exception saoudienne, en examinant comment et pourquoi l’Arabie Saoudite est restée distante des guerres contre Israël, et quels en sont les effets sur les équilibres géopolitiques régionaux et internationaux.

“`

Contexte historique des relations israélo-arabes

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, la région du Moyen-Orient a été marquée par des conflits intenses et des tensions géopolitiques complexes entre Israël et les autres États arabes. La première de ces confrontations fut la guerre israélo-arabe de 1948, également connue sous le nom de guerre d’indépendance d’Israël. Ce conflit éclata immédiatement après la déclaration de l’État israélien, opposant Israël à une coalition de pays arabes voisins, notamment l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, la Syrie et le Liban.

En 1956, la région fut secouée par la crise de Suez, déclenchée par la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte. En réponse, Israël, appuyé par la France et le Royaume-Uni, lança une offensive contre l’Égypte. Même si le conflit fut de courte durée, il souligna les tensions persistantes et les rivalités stratégiques qui existaient déjà.

La Guerre des Six Jours en 1967 constitue un autre jalon marquant des relations israélo-arabes. En l’espace de six jours, Israël engagea une offensive éclair contre l’Égypte, la Jordanie et la Syrie, aboutissant à une victoire décisive et à l’occupation de territoires significatifs tels que la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Ce conflit modifia de manière irréversible la carte géopolitique de la région, amplifiant les tensions et la complexité des relations bilatérales.

La Guerre du Kippour en 1973 vit une coalition dirigée par l’Égypte et la Syrie lancer une attaque surprise contre Israël durant le jour de Yom Kippour. Ce conflit intense aboutit à un cessez-le-feu négocié par l’ONU, mais la guerre avait déjà montré la persistance des antagonismes régionaux.

Malgré ces conflits sanglants, des efforts de paix notables ont été réalisés, notamment les accords de Camp David en 1978 entre Israël et l’Égypte, et plus récemment les accords d’Oslo avec les Palestiniens en 1993. Ces accords ont ouvert des dialogues et des perspectives nouvelles, bien que les défis restent immenses.

“`html

Fondements des relations israélo-saoudiennes

Les relations entre l’Arabie Saoudite et Israël sont complexes, façonnées par divers facteurs historiques, géographiques et stratégiques. Bien que l’antagonisme religieux et politique entre l’État juif et les nations arabes soit bien documenté, l’Arabie Saoudite n’a jamais directement déclaré la guerre à Israël. Cela découle de plusieurs considérations fondamentales qui ont influencé les décisions des dirigeants saoudiens au fil du temps.

Historiquement, l’Arabie Saoudite a maintenu une posture prudente vis-à-vis des conflits régionaux, privilégiant la stabilité intérieure et le développement économique. Ayant découvert d’immenses réserves de pétrole au début du 20ème siècle, le royaume s’est rapidement enrichi et a cherché à utiliser son influence économique pour exercer un rôle modérateur dans la région. En outre, la géographie joue un rôle non négligeable: l’Arabie Saoudite et Israël ne partagent pas de frontières, ce qui réduit la probabilité de conflits territoriaux directs.

Les intérêts nationaux prioritaires des deux pays ont également contribué à cette situation unique. Pour Israël, la menace principale a toujours été l’immédiate cohorte de pays arabes avec lesquels il partage des frontières directes, comme la Jordanie, l’Égypte et le Liban. Pour l’Arabie Saoudite, la concentration des tensions s’est souvent dirigée vers issues intra-arabes, notamment les rivalités avec des puissances régionales comme l’Iran et l’Irak. Ainsi, l’intérêt réciproque à ne pas s’investir dans une hostilité active a prévalu.

Les calculs stratégiques à long terme des deux pays ont souvent souligné une forme de pragmatisme. Par exemple, l’Arabie Saoudite a régulièrement joué le rôle de médiateur dans les conflits israélo-arabes, préférant des solutions diplomatiques aux actions militaires directes. D’autre part, Israël a visé à sécuriser des alliances tacites ou explicites en capitalisant sur des préoccupations sécuritaires communes, notamment contre la montée en puissance de l’Iran.

“`

Le rôle de la diplomatie et des alliances régionales

Depuis plusieurs décennies, la diplomatie et les alliances régionales ont joué un rôle crucial dans le maintien de relations non-belligérantes entre l’Arabie Saoudite et Israël. Un facteur central dans cette dynamique est l’influence des superpuissances, notamment les États-Unis, qui ont souvent agi en tant que médiateurs et facilitateurs de dialogue entre ces nations. Les États-Unis ont cherché à stabiliser la région du Moyen-Orient, en utilisant leur influence pour promouvoir des initiatives de paix et en encourageant les États arabes à démocratiser leurs relations avec Israël.

En outre, des organisations internationales comme les Nations Unies ont également été impliquées dans la mise en œuvre de résolutions et de processus de paix visant à désamorcer les tensions régionales. Ces organismes offrent des plateformes diplomatiques où des discussions multilaterales peuvent avoir lieu, permettant ainsi un dialogue ouvert et constructif entre les différentes parties prenantes.

D’un point de vue régional, le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui regroupe les monarchies arabes du golfe Persique, a également joué un rôle dans la modération des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël. Ce cadre régional permet de coordonner les politiques de sécurité et de diplomatie, contribuant ainsi à la réduction des risques de conflit. Les récentes initiatives d’accords de paix, comme les Accords d’Abraham, indiquent un changement progressif des dynamiques géopolitiques dans la région, suggérant une inclination vers une approche plus coopérative.

La diplomatie saoudienne elle-même n’est pas en reste. Elle a consisté à maintenir un équilibre délicat entre la préservation de la solidarité arabe et la gestion pragmatique de ses intérêts nationaux. Bien que formellement sans relations diplomatiques officielles, des rapports non officiels et des collaborations souterraines sur des questions spécifiques comme la sécurité et l’économie montrent une dimension méconnue mais significative de cette relation complexe.

Dans ce contexte, les mécanismes diplomatiques et les alliances régionales se révèlent être des outils indispensables pour la promotion de la stabilité et de la paix. Ces éléments ont permis à l’Arabie Saoudite et à Israël de naviguer à travers un terrain politique compliqué, tout en évitant les pièges du conflit direct.

“`html

Les enjeux économiques et commerciaux

L’Arabie Saoudite est une nation incontournable dans le secteur des ressources pétrolières mondiales. Possédant les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, le Royaume joue un rôle crucial dans la stabilité du marché énergétique global. Cette richesse pétrolière a permis à l’Arabie Saoudite d’entretenir des liens économiques étroits avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis et les nations européennes, ce qui a eu une influence significative sur sa politique extérieure, y compris sa position vis-à-vis d’Israël.

Historiquement, l’Arabie Saoudite a adopté une posture de non-belligérance envers Israël, en partie pour maintenir et renforcer ses relations économiques avec les puissances occidentales. La stabilité et la sécurité de la région Moyen-Orientale demeurent des priorités pour Riyad, et un conflit direct avec Israël aurait des répercussions négatives sur le marché énergétique mondial dont les économies occidentales,partenaires commerciaux majeurs de l’Arabie Saoudite, dépendent fortement.

Récemment, des signaux positifs ont émergé quant aux opportunités de coopération économique entre l’Arabie Saoudite et Israël. L’avance technologique et les startups israéliennes pourraient bénéficier d’un appui financier et de partenariats stratégiques avec des entreprises saoudiennes, renforçant ainsi le potentiel de croissance dans des secteurs tels que l’énergie, l’agritech et la santé. Cet échange pourrait être mutuellement bénéfique, transformant des antagonismes historiques en relations de coopération et de développement économiques.

Il est crucial de noter que les perspectives de coopération sont simplifiées par un contexte mondial en mutation, où les intérêts économiques prédominent souvent sur les conflits politiques. Tout partenariat économique entre l’Arabie Saoudite et Israël serait un pas significatif vers une stabilité régionale accrue et une interconnexion économique plus forte, offrant des bénéfices considérables tant pour Riyad que pour Tel Aviv.

“`

La question palestinienne

La question palestinienne est au cœur des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël, un fil conducteur constant dans les dynamiques politiques et diplomatiques de la région. L’Arabie Saoudite a toujours déclaré son soutien ferme à la cause palestinienne, considérant le droit des Palestiniens à un État indépendant comme une aspiration légitime et essentielle pour la paix dans la région. Cependant, ce soutien n’a jamais pris la forme d’un conflit direct avec Israël.

L’Arabie Saoudite a souvent choisi la voie diplomatique pour exprimer son appui à la Palestine, utilisant son influence pour pousser à la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Parallèlement, elle a préconisé des initiatives de paix significatives, telles que l’Initiative de paix arabe de 2002, qui proposait la reconnaissance d’Israël par le monde arabe en échange d’un retrait complet d’Israël des territoires occupés depuis 1967 et une solution juste au problème des réfugiés palestiniens.

Même si les relations officielles entre l’Arabie Saoudite et Israël ont été traditionnellement inexistantes, des changements progressifs sont apparus ces dernières années. La montée d’une perception commune des menaces régionales, particulièrement celle de l’Iran, a conduit à une forme de coopération discrète entre les deux États. Cependant, la question palestinienne demeure un obstacle majeur pour une paix officielle et complète. Riyad exige que toute normalisation des relations s’accompagne de progrès substantiels vers la création d’un État palestinien.

Les efforts continus de l’Arabie Saoudite pour trouver une solution pacifique et ses initiatives de paix montrent une approche prudente et calculée. Plutôt que de s’engager dans une guerre, Riyad cherche à influencer la résolution du conflit par des moyens diplomatiques et stratégiques, mettant en lumière son rôle de leader régional cherchant à stabiliser une région souvent marquée par des conflits.

Évolution des rapports dans le contexte actuel

La dynamique des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël a notablement évolué au cours de ces dernières décennies, passant de l’hostilité implicite à une reconnaissance pragmatique de la réalité géopolitique. Les Accords d’Abraham signés en 2020 sous l’égide des États-Unis ont marqué un tournant significatif dans les relations entre Israël et les nations arabes. Bien que l’Arabie Saoudite n’ait pas officiellement pris part à ces accords, des signaux annonçant une possible ouverture se sont multipliés.

Les diplomaties des deux nations ont montré des signes de rapprochement, motivés par des intérêts stratégiques communs, notamment la lutte contre l’influence iranienne dans la région. Par ailleurs, la convergence économique et technologique présente de nouvelles perspectives pour les relations israélo-saoudiennes. L’Arabie Saoudite, dans son virage vers la modernisation et la diversification économique prônée par le plan Vision 2030, pourrait trouver en Israël un partenaire de choix, notamment dans les secteurs de la haute technologie et de l’énergie.

Des discussions moins formelles et des collaborations sous le radar ont été constatées, notamment dans les domaines de la sécurité et de la technologie. En parallèle, l’opinion publique en Arabie Saoudite demeure globalement opposée à une normalisation officielle sans résolution préalable de la question palestinienne. Toutefois, les discours officiels se font plus nuancés, laissant entrevoir une possible évolution.

L’horizon d’une normalisation des relations reste parsemé d’obstacles, mais la conjoncture actuelle et les transformations régionales offrent un terreau fertile pour une réévaluation continue. La diplomatie discrète et les alliances pragmatiques peuvent, à terme, ouvrir la voie à une officialisation des relations israélo-saoudiennes, marquant, si elle se concrétise, un tournant majeur dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient.

Conclusion

L’Arabie Saoudite demeure unique parmi les États arabes pour n’avoir jamais engagé de guerre directe avec Israël. Cette exception souligne la complexité de ses relations avec Israël, qui sont influencées par une multitude d’aspects géopolitiques et stratégiques. Contrairement à de nombreux autres nations de la région, la position de l’Arabie Saoudite reflète des considérations pragmatiques diverses telles que la stabilité régionale, les alliances internationales, et les intérêts économiques.

Bien que l’Arabie Saoudite ait historiquement soutenu la cause palestinienne et ait exigé une solution équitable, elle a également poursuivi des voies diplomatiques et une approche plus modérée concernant les conflits armés contre Israël. Cela montre une volonté de privilégier la diplomatie et les alliances économiques régionales. En se concentrant sur d’autres ennemis communs dans la région, comme l’Iran, l’Arabie Saoudite et Israël ont trouvé des terrains d’entente qui pourrait restructurer le paysage politique du Moyen-Orient.

À l’avenir, les relations entre l’Arabie Saoudite et Israël pourraient devenir de plus en plus formalisées, reflétant des dynamiques géopolitiques en évolution et des intérêts stratégiques communs. La tendance récente vers la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, comme les Accords d’Abraham, met en lumière une potentielle révision des priorités régionales. Si des conditions propices émergent, un rapprochement plus explicite entre les deux nations pourrait être envisagé, renforçant ainsi la stabilité régionale et ouvrant de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques.

En somme, l’exceptionnalité de l’Arabie Saoudite quant à ses relations avec Israël offre un aperçu intéressant des futures interactions au sein du Moyen-Orient. Les choix saoudiens, façonnés par des intérêts nationaux et internationaux, resteront cruciaux pour définir l’avenir des relations israélo-arabes.

Quels sont les messages clés ?

– Ils ont discuté de la nécessité de faire progresser la réconciliation interne à travers un dialogue franc.

– Les deux parties ont exprimé leur volonté de parvenir à la réconciliation par le dialogue, ont discuté de diverses questions et ont réalisé des progrès positifs.

– Tous deux ont convenu de poursuivre ce dialogue, en vue d’une unité palestinienne rapide.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)