Combien de républicains lui permettraient de rester seul avec leur fille ?

Ce sont des enfants. Plus on en dit, plus l’âge de ces enfants a un impact réel sur la gravité de ces agressions et de ces toilettages. Cela frappe les gens en plein cœur quand vous dites très clairement que ce sont des enfants.

Introduction

L’affaire Ghislaine Maxwell a captivé l’attention du public et des médias du monde entier, en grande partie en raison de son lien avec le financier disgracié Jeffrey Epstein. Maxwell, une femme d’affaires britannique, a été accusée de jouer un rôle central dans le réseau de trafic sexuel mis en place par Epstein, facilitant les abus et exploitant de jeunes femmes et des filles. Les implications de cette affaire dépassent largement le cadre personnel, s’étendant à des préoccupations plus vastes concernant le pouvoir, la corruption et les dynamiques politiques aux États-Unis.

Le témoignage de Maxwell devant le Congrès a été essentiel, non seulement pour comprendre les activités d’Epstein, mais aussi pour explorer comment des figures influentes peuvent opérer dans les coulisses de la société. Ce contexte met également en lumière l’idée de substitution, où certains individus ou groupes peuvent agir en tant que façonnateurs d’opinions et manipulateurs, ce qui leur permet de dissimuler la vérité derrière des façades de respectabilité. Le jeu politique actuel est souvent teinté de ces manigances, avec des acteurs qui cherchent à préserver leur impunité tout en influençant les tribunaux d’opinion.

Analyse des motivations sous-jacentes et des stratégies utilisées par Maxwell et ses associés pourrait révéler des vérités troublantes sur la nature des relations entre le pouvoir et la criminalité. En examinant ce phénomène, nous pouvons mieux comprendre comment la dissimulation s’inscrit dans un schéma plus large de loyautés et de rivalités au sein des arènes politiques et sociales. Les enquêtes en cours et les révélations continuent d’alimenter un débat public exigeant, celui de la responsabilité et de l’équité dans la justice. L’affaire Maxwell, par conséquent, n’est pas qu’un simple cas individuel, mais un miroir des complexités qui régissent nos institutions et nos sociétés contemporaines.

Le parcours de Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell est née le 25 décembre 1961 à Oxford, en Angleterre, dans une famille aisée et influente. Fille du magnat des médias Robert Maxwell, elle a grandi dans un environnement de privilège, où son père était une figure publique bien connue et parfois controversée. Cette éducation privilégiée l’a exposée à des cercles sociaux prestigieux, ce qui a façonné ses relations et son parcours professionnel. Après avoir obtenu son diplôme à l’université de l’Oxford, Maxwell a déménagé aux États-Unis, attirée par le style de vie glamour de New York.

Sa carrière a commencé dans le domaine de l’événementiel, où elle a travaillé pour promouvoir des entreprises de luxe et organiser des événements sociaux. Ghislaine Maxwell s’est rapidement intégrée dans la haute société new-yorkaise, faisant la connaissance de personnalités influentes. C’est à ce stade qu’elle a rencontré Jeffrey Epstein, un financier multimillionnaire qui serait devenu son partenaire dans des activités controversées. Leur relation, qui a commencé dans les années 1990, a rapidement évolué pour devenir une dynamique complexe qui a conduit à une exploitation sexuelle dévastatrice pour de nombreuses victimes.

Maxwell a été accusée d’être un acteur clé dans le réseau d’exploitation sexuelle orchestré par Epstein, jouant un rôle de facilitateur pour des abus systématiques. Elle a été arrêtée en juillet 2020, ce qui a déclenché une série de procès et de révélations au sujet des abus commis sous sa direction. Ses relations avec des figures puissantes ont soulevé des questions sur la corruption et la manipulation de la justice. Pourtant, malgré l’énormité des accusations, Maxwell a tenté de s’aligner sur un argument de protection juridique, évoquant des allégations de traitement injuste et de dissimulation par les acteurs du système judiciaire. Ce parcours complexe et chargé de Ghislaine Maxwell illustre à quel point elle est devenue une figure centrale dans les débats contemporains sur l’exploitation sexuelle et le pouvoir.

Les substituts et leur rôle

Dans le contexte juridique et politique, le terme “recours à des substituts” fait référence à l’utilisation d’individus ou de mécanismes alternatifs pour diriger ou influencer une situation lorsqu’un acteur principal est incapable, peu disposé, ou inadéquat à agir. Cette stratégie peut se traduire de plusieurs manières, notamment par le biais de témoins, d’experts ou d’autres acteurs sociaux qui prennent la parole ou agissent au nom de quelqu’un d’autre. Dans le cas de Ghislaine Maxwell, ce concept a trouvé une application directe lors de ses interactions avec des instances judiciaires et politiques, notamment lorsqu’elle a été appelée à témoigner devant le Congrès.

Maxwell, en mettant en œuvre cette stratégie, a cherché à atténuer les conséquences potentielles de ses actions en désignant des substituts qui pourraient facilement défendre ses intérêts ou ses points de vue. Par exemple, son recours à des témoins en réseaux privés ou des consultants spécialisés a permis de créer une façade de confiance tout en évitant les risques d’une exposition directe. Cette méthode lui a offert une certaine protection, mais elle a également soulevé des questions éthiques et légales sur la transparence et l’intégrité du témoignage fourni.

L’utilisation de substituts a des implications significatives dans le domaine judiciaire. Elle peut permettre d’influencer la perception publique et d’interférer avec les enquêtes en cours, en rendant plus difficile la détermination de la vérité. De plus, lorsque des substituts sont utilisés, il y a un risque que les véritables motivations individuelles demeurent voilées, ce qui soulève des préoccupations sur la responsabilité personnelle et les conséquences qui en découlent. La façon dont Maxwell a navigué à travers ce cadre complexe souligne les dangers de tels recours et les implications potentielles pour le système judiciaire dans son ensemble.

L’accord d’immunité

L’accord d’immunité accordé à Ghislaine Maxwell représente un tournant majeur dans les procédures judiciaires entourant des affaires de délit sexuel complexes. Cet accord est souvent considéré comme une mesure de collaboration qui permet à l’accusé de bénéficier d’une protection légale en échange de témoignages ou d’informations qui pourraient être utiles à des enquêtes dans des affaires criminelles plus larges. Dans le cas de Maxwell, cet arrangement a suscité de nombreuses questions tant sur son éthique que sur sa légalité.

D’un point de vue légal, l’immunité peut influer considérablement sur la dynamique d’un procès. Elle peut permettre à des témoins de partager des informations précieuses sans craindre des répercussions criminelles. Toutefois, cela soulève des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne la perception de justice. Les accords d’immunité ont souvent été critiqués pour le potentiel qu’ils offrent à des individus de s’en sortir sans subir les conséquences de leurs actes répréhensibles, simplement parce qu’ils ont des informations jugées essentielles pour d’autres affaires. Ce phénomène a également été observé dans plusieurs autres affaires judiciaires, où le témoignage d’un accusé s’est avéré crucial pour le bon déroulement des enquêtes.

Il est pertinent de faire référence aux précédents dans le système judiciaire, qui a vu plusieurs cas similaires se dérouler. Par exemple, dans les années passées, certains témoins se sont vu accorder l’immunité en échange d’informations sur des organisations criminelles, ce qui a parfois conduit à des poursuites réussies contre des réseaux criminels plus larges. Toutefois, cela soulève des questions sur l’impact de tels accords sur la réputation du système judiciaire et sur la façon dont ils pourraient affecter les victimes. Une inspection minutieuse des implications de l’immunité est donc essentielle pour assurer un équilibre entre la recherche de la vérité et la justice pour toutes les parties impliquées.

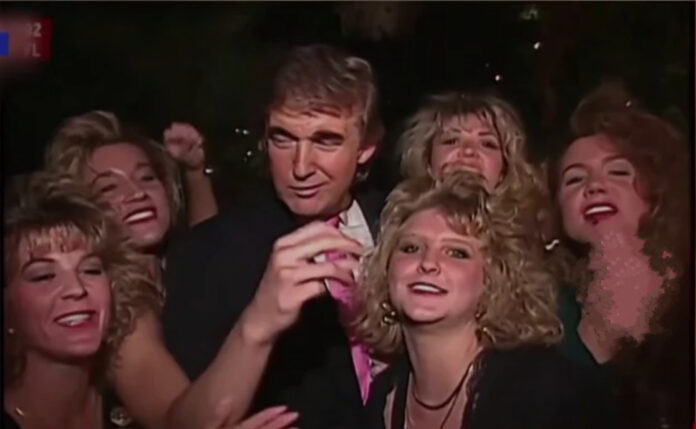

Les complices de Donald Trump

Dans le cadre de l’enquête sur Ghislaine Maxwell et ses éventuels complices, il est crucial d’examiner les liens entre Maxwell et des figures politiques notables, notamment l’ancien président Donald Trump. Bien qu’il n’existe pas de preuves directes confirmant une collaboration illégale entre eux, les interactions publiques entre Trump et Maxwell suscitent de nombreuses spéculations. Les deux personnages ont été aperçus en compagnie l’un de l’autre à plusieurs reprises dans les années 1990, période durant laquelle Maxwell était une figure influente dans les cercles sociaux de New York.

La dynamique entre Trump et Maxwell semble également se traduire par un intérêt partagé pour le pouvoir et l’influence. Trump’s cadre politique, ainsi que certains de ses associés, ont été accusés d’utiliser des stratégies de dissimulation afin d’échapper à des conséquences juridiques potentiellement graves. En effet, ces tactiques peuvent inclure la minimisation de faits incriminants, un soutien public à des alliés controversés, ou encore le recours à des actions judiciaires dilatoires. Ces manœuvres peuvent créer une atmosphère d’impunité qui complique la recherche de la vérité.

D’un point de vue sociopolitique, il est essentiel de se pencher sur le rôle que jouent certaines associations dans cette affaire. Les alliés de Trump, qui gravitent autour de lui, peuvent également avoir des interactions avec Maxwell ou être impliqués dans des affaires connexes. Par ailleurs, le silence de Trump sur les allégations entourant Maxwell pourrait être interprété comme une indication d’un souhait de préserver des relations qui lui sont favorables. Les répercussions de ces interactions et la manière dont elles-évoluent avec le temps contribuent à alimenter un débat sur la responsabilité des élites et la nécessité d’une transparence accrue dans leurs activités.

Stratégies de dissimulation

Les manigances politiques et juridiques adoptées par les individus au pouvoir, y compris Ghislaine Maxwell et ses associés, illustrent des stratégies de dissimulation efficaces pour échapper aux conséquences de leurs actes. Le recours à des manœuvres procédurales complexes joue un rôle crucial dans le prolongement des délais et l’atténuation des accusations. Par exemple, les avocats peuvent demander des délais pour permettre aux accusés de préparer leur défense adéquatement. Cela peut être une tactique pour gagner du temps, souvent en faisant appel à des procédures juridiques peu communes et en se fondant sur des arguments techniques.

De plus, le changement de stratégies juridiques en cours de procédure peut également servir d’outil de dissimulation. En présentant des motions pour rejeter les charges ou en contestant la compétence du tribunal, les accusés peuvent retarder le procès pour une durée indéterminée, ce qui peut leur donner une opportunité pour une éventuelle grâce. Ces tactiques sont souvent renforcées par un soutien politique, où les alliés peuvent influencer les décisions judiciaires ou même amener les responsables à adopter des comportements cléments à l’égard des accusés, aggravant ainsi le sentiment d’impunité.

Une autre méthode notable consiste à s’appuyer sur le pouvoir et l’influence pour établir une aura d’inaccessibilité autour de soi. Parfois, les personnalités influentes utilisent leur notoriété pour manipuler l’opinion publique, transformant des accusations en sujets de débat qui se concentrent davantage sur leur image que sur les faits réels. Cela peut non seulement servir à détourner l’attention des accusations, mais également à créer un cadre où l’accusé est perçu comme une victime des circonstances plutôt que comme un responsable de ses actes.

La question de la grâce

La question de la grâce pour Ghislaine Maxwell soulève des enjeux à la fois éthiques et juridiques, qui méritent d’être examinés en profondeur. Les implications d’une telle grâce ne se limitent pas simplement à la libération d’une personne condamnée, mais touchent également les principes fondamentaux de la justice et les droits des victimes. Dans ce contexte, il est important de considérer les arguments favorables et défavorables à la grâce, ainsi que les répercussions potentielles sur le système judiciaire.

Certains pourraient soutenir que Maxwell ne devrait pas bénéficier d’une grâce en raison de la gravité de ses crimes et de l’impact dévastateur qu’ils ont eu sur ses victimes. En facilitant des abus sexuels généralisés, elle a non seulement trahi la confiance de nombreuses personnes, mais a également contribué à créer un environnement où l’impunité semblait être la norme. Accorder une grâce à Maxwell risquerait de créer un précédent dangereux, suggérant que la richesse et l’influence peuvent servir à échapper à la justice. Cela pourrait également décourager d’autres victimes potentielles de se manifester, de peur que leur souffrance ne soit minimisée.

En outre, accorder une grâce dans ce cas pourrait envoyer un message dévastateur sur la prise en compte des droits des victimes. Pour beaucoup, l’absence de justice pour ceux qui ont été lésés pourrait saper la foi du public dans le système judiciaire. Il est essentiel que les décisions, notamment celles liées à la grâce, soient soigneusement pesées afin qu’elles ne puissent être perçues comme un abandon des principes éthiques qui régissent la société. La gravité des accusations et l’étendue des souffrances causées par Maxwell appellent à une réflexion approfondie sur le rôle de la grâce dans le cadre législatif et moral.

Le besoin de poursuites

La question des poursuites judiciaires contre Ghislaine Maxwell, Donald Trump et d’autres individus impliqués dans cette affaire soulève des enjeux cruciaux pour la justice et l’intégrité du système judiciaire américain. En effet, le besoin de telles poursuites ne se limite pas simplement à la condamnation de comportements illégaux, mais s’étend également à la préservation de la confiance du public dans les institutions judiciaires. Poursuivre les personnes en position de pouvoir, comme Maxwell et Trump, envoie un message clair que personne n’est au-dessus des lois. Cela pourrait également inciter d’autres victimes à se manifester, permettant ainsi de révéler des vérités longtemps cachées.

Les poursuites contre Maxwell, qui a été impliquée dans le réseau de trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein, sont particulièrement essentielles. Elles offrent une opportunité de rendre justice aux victimes et de les rétablir dans leur dignité. Cela montre également que la justice américaine prend au sérieux les allégations de violence sexuelle et d’exploitation. De plus, ces actions pourraient avoir des répercussions sur la façon dont des affaires similaires sont traitées à l’avenir, établissant un précédent en matière de responsabilité des élites. Cela permettrait de renforcer l’idée que le système judiciaire n’est pas une arme détenue par les puissants, mais un outil pour garantir des droits égaux à tous.

En conséquence, l’absence de poursuites pourrait être interprétée comme une robustesse du statu quo, où des figures influentes échappent à la justice. Cela pourrait engendrer un cynisme croissant envers les institutions judiciaires et érodé la confiance des citoyens. Il devient donc impératif que les autorités judiciaires prennent des mesures pour poursuivre ces individus et mettre en lumière les manigances qui ont pu se produire, afin de restaurer la foi du public dans le système judiciaire. Poursuivre efficacement Maxwell et d’autres impliqués pourrait non seulement servir de mécanisme de responsabilisation, mais également renforcer une culture de respect et de conformité aux lois.

Conclusion

Les événements entourant Ghislaine Maxwell ont révélé des complexités juridiques et éthiques qui méritent d’être examinées de près. En analysant ses manigances, nous constatons que l’immunité et la clémence accordées à des criminels présumés soulèvent des questions sur la justice et l’équité du système judiciaire. Maxwell, en tant qu’individu ayant occupé une position de pouvoir, n’est pas simplement le visage de ces crimes, mais elle incarne également les défis auxquels est confrontée la société pour obtenir des comptes dans des affaires aux enjeux élevés.

Au cours de cet article, nous avons exploré divers aspects de son cas, y compris les implications de ses actions sur les victimes et sur la perception de la justice pénale. Il est crucial de maintenir une pression constante pour que des poursuites judiciaires aient lieu et que la transparence soit privilégiée. Ignorer les responsabilités de Maxwell pourrait créer un précédent dangereux, suggérant que ceux qui réussissent à manigancer au sein des cercles élargis de pouvoir sont susceptibles d’échapper aux conséquences de leurs actes.

La route vers la justice nécessite un engagement collectif envers la responsabilité, en s’assurant que chaque acte de manipulation, d’abus ou de dissimulation ne reste pas impuni. Les victimes méritent que les voix soient entendues et que des actions soient prises pour rétablir l’intégrité du système judiciaire. Les interconnexions entre pouvoir, argent et impunité doivent être déchiffrées avec rigueur, et des mécanismes doivent être mis en place pour empêcher de futures violations des droits humains.

Il est impératif que le public exige des comptes, non seulement de Ghislaine Maxwell, mais aussi de tous ceux qui, dans des circonstances similaires, cherchent à s’extraire de la responsabilité. Les institutions doivent faire preuve de diligence et de transparence, car chaque manigance dévoilée peut éclairer la voie vers une justice significative et durable.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)