Cette semaine, nous avons vu l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans son pire et dans son meilleur. Son pire moment a été le refus persistant de prendre position contre le génocide perpétré contre le peuple palestinien. Son meilleur moment a été le puissant témoignage de Julian Assange devant la commission des affaires juridiques hier.

Je salue Julian pour son courage et son courage incroyables. Je soutiens tous ceux, tant au sein qu’à l’extérieur de cette assemblée, qui ont travaillé pour la liberté de Julian’ – M. Paul Gavan, Irlande

Introduction

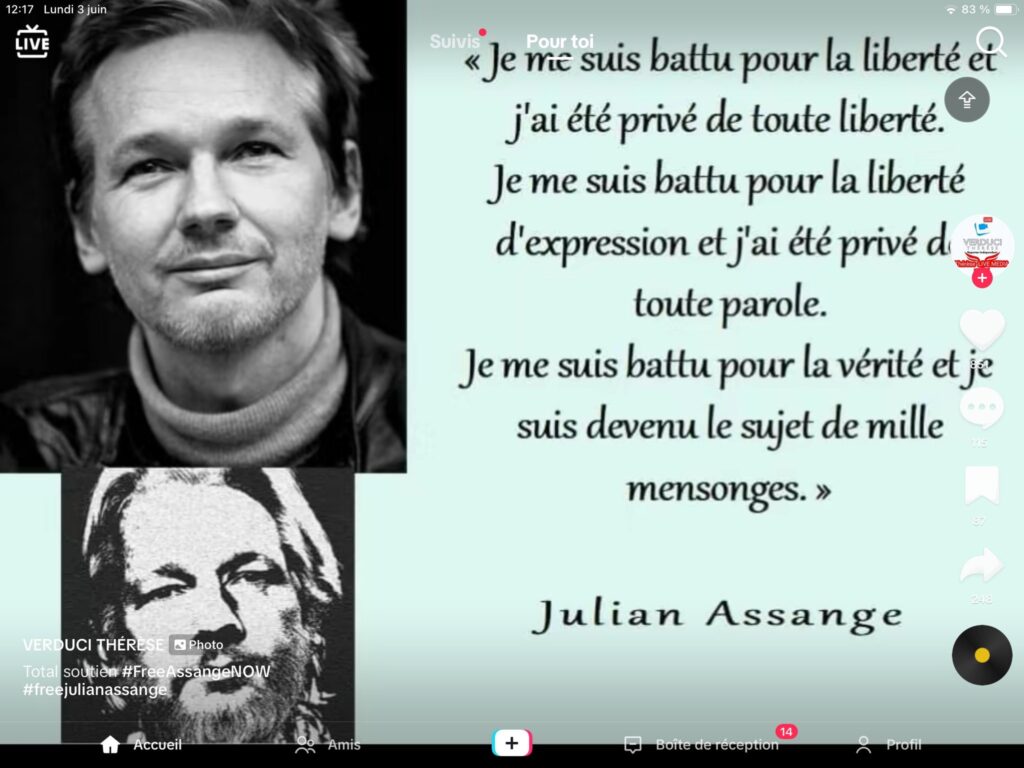

Le 02/10/2024, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a voté pour confirmer le statut de prisonnier politique de Julian Assange, un moment significatif qui a des répercussions importantes sur la liberté d’expression et les droits des journalistes à l’échelle mondiale. Julian Assange, fondateur du site WikiLeaks, a été arrêté en avril 2019 et est depuis lors incarcéré à la prison de Belmarsh, à Londres, où il attend son extradition vers les États-Unis. Ses partisans soutiennent qu’il est persécuté pour avoir divulgué des informations sensibles concernant des violations des droits de l’homme et des abus de pouvoir, des actes qui pourraient être considérés comme de l’intérêt public.

Le statut juridique d’Assange a suscité un débat intense au sein des institutions internationales. Le vote de l’APCE s’inscrit dans un contexte plus large de préoccupations relatives à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes. Cette décision ne se limite pas aux enjeux juridiques; elle soulève des questions sur la responsabilité des États en matière de protection des lanceurs d’alerte. En reconnaissant Assange comme prisonnier politique, l’APCE engage un dialogue sur la légitimité des accusations portées contre lui et la manière dont les gouvernements traitent les individus qui révèlent des informations compromettantes.

Les implications politiques et sociales de cette affirmation sont considérables. La confirmation du statut d’Assange pourrait encourager d’autres pays à reconsidérer leur approche vis-à-vis des journalistes et des lanceurs d’alerte. Cette décision met également en lumière la vulnérabilité des droits fondamentaux dans un contexte où la transparence et la responsabilité sont souvent mises en péril. Les tensions croissantes entre la sécurité nationale et les droits humains constituent un défi majeur pour les démocraties contemporaines, et le cas d’Assange en est un éclairage révélateur.

Qui est Julian Assange ?

Julian Assange est un journaliste, éditeur et activiste australien, né le 3 juillet 1971 à Townsville. Il est surtout connu en tant que fondateur de WikiLeaks, une organisation qui permet la publication de documents classifiés et d’informations sensibles. WikiLeaks a été lancé en 2006 dans le but de diffuser des informations d’intérêt public, en particulier en matière de droits humains et de corruption.

Assange a une formation en science de l’information et en informatique, et son engagement envers le journalisme d’investigation a pris de l’ampleur au cours des années 2000. En 2010, WikiLeaks a publié des milliers de documents militaires et diplomatiques américains, notamment des vidéos révélant des attaques aériennes en Irak et en Afghanistan. Ces publications, qui ont eu un impact considérable sur la perception publique des actions militaires des États-Unis, ont rapidement fait d’Assange une figure controversée sur la scène internationale.

Sa réputation de défenseur de la transparence s’accompagne d’accusations graves, notamment de violation de la loi et d’agressions sexuelles en Suède, ce qui a conduit à son arrestation en 2010 et à une demande d’extradition. Pour échapper à l’extradition, Assange a passé près de sept ans dans l’ambassade de l’Équateur à Londres, où il a continué à publier des documents. En 2019, il a été arrêté par les autorités britanniques après que l’Équateur a retiré son asile. Depuis, il fait face à des poursuites aux États-Unis et a été désigné par certains comme un prisonnier politique en raison de ses actions visant à exposer des abus de pouvoir et de corruption. Assange continue d’alimenter un débat mondial sur la liberté de la presse, la protection des lanceurs d’alerte et les droits de l’homme.

Les circonstances de sa détention

L’audition sur la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits de l’homme – à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg – est terminée. Regardez ici

Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a été l’objet de controverses importantes liées à la divulgation de documents gouvernementaux classifiés. En 2010, il est accusé de crimes sexuels en Suède, mais ces accusations ont soulevé des doutes quant à leur motivation. Assange a toujours affirmé que les poursuites étaient en partie politiques en raison des informations sensibles publiées par WikiLeaks. Craignant une extradition vers les États-Unis, où il pourrait faire face à des accusations de conspiration et de espionnage, Assange s’est réfugié à l’ambassade de l’Équateur à Londres en 2012.

Son séjour à l’ambassade a duré près de sept ans, durant lesquels il a vécu dans des conditions de semi-retraite, sans pouvoir quitter les lieux. Cette situation a eu des répercussions psychologiques et physiques sur sa santé, tout en soulevant des questions sur le droit d’asile et la protection des journalistes. Assange a reçu l’asile politique en raison des craintes légitimes d’une persécution politique et d’une intention d’extradition injustifiée.

Cependant, en avril 2019, le gouvernement équatorien a révoqué son asile, permettant aux autorités britanniques d’arrêter Assange. Son arrestation a été entachée de controverses, car elle a été perçue comme un acte politique plutôt que judiciaire. Il a été immédiatement placé en détention à la prison de Belmarsh, où il est actuellement incarcéré. Les accusations portées contre lui, notamment d’espionnage aux États-Unis, soulèvent des interrogations sur la liberté de la presse et la protection des lanceurs d’alerte.

Les événements ayant conduit à sa détention témoignent d’une lutte complexe entre la sécurité nationale, la liberté d’expression et les droits de l’homme, ce qui illustre les enjeux contemporains en matière de transparence gouvernementale et de responsabilité. Cette situation est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où le pouvoir médiatique et la liberté d’information sont de plus en plus critiqués.

Le vote de l’Assemblée Parlementaire

Le 12 octobre 2023, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a procédé à un vote crucial concernant le statut de Julian Assange. Ce vote a été le résultat de plusieurs mois de discussions et de délibérations sur les implications des actions juridiques prises contre Assange, un journaliste et fondateur de WikiLeaks, connu pour la publication de documents sensibles. Les représentants, issus de différents pays membres, ont été appelés à exprimer leurs opinions sur le caractère politique de l’affaire Assange.

Durant la session, les arguments avancés par les parlementaires ont été variés. Certains ont insisté sur le fait qu’Assange est victime d’une persécution politique à cause de son rôle dans la divulgation d’informations susceptibles de compromettre des gouvernements. Ils ont fait valoir que le traitement réservé à Assange, notamment sa détention prolongée et les conditions de confinement, soulève des préoccupations majeures sur les droits de l’homme et la liberté de la presse. D’autres intervenants ont cependant mis en avant les implications juridiques de ses actions, en arguant que la sécurité nationale pourrait être compromised en raison de la divulgation non contrôlée de documents secrets.

Le résultat du vote s’est soldé par une majorité favorable à la reconnaissance d’Assange en tant que prisonnier politique, une décision qui a suscité des réactions immédiates de nombreux membres de l’Assemblée. Des applaudissements ont retenti dans l’enceinte, tandis que certains représentants ont exprimé leur satisfaction, considérant ce vote comme un pas vers la protection des journalistes et pour davantage de transparence. Toutefois, d’autres ont réagi par des critiques, arguant que cette décision pourrait envoyer un message ambigu concernant la responsabilité judiciaire à l’échelle internationale. Le débat intense au sein de l’Assemblée reflète les tensions persistantes entre la sécurité d’État et la liberté d’expression.

La notion de prisonnier politique

La notion de « prisonnier politique » désigne généralement une personne incarcérée en raison de ses opinions, activités politiques ou engagements dans la défense des droits humains, souvent en opposition avec un gouvernement autoritaire. Ces individus sont souvent arrêtés pour avoir exercé des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression ou de manifestation. Selon les critères établis par diverses organisations internationales, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, un prisonnier politique est reconnu non seulement pour le contenu de ses actions ou déclarations, mais également pour les raisons qui motivent son incarcération, qui doivent être clairement liées à son opposition politique.

L’une des caractéristiques essentielles qui définit un prisonnier politique est la nature des accusations portées contre lui. Dans de nombreux cas, ces accusations sont perçues comme fondamentalement politiques plutôt que criminelles. Par exemple, Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, est souvent cité dans ce contexte. Accusé de divulgation de documents classifiés et d’autres charges, ses partisans soutiennent que la véritable motivation derrière son arrestation est la volonté des gouvernements, notamment celui des États-Unis, de supprimer des informations troublantes qui mettent en lumière des actes inappropriés dans des zones de conflit.

Historiquement, de nombreuses figures marquantes du XXe siècle ont été qualifiées de prisonniers politiques, de Nelson Mandela à Aleksandr Solzhenitsyn, illustrant ainsi les différentes circonstances qui peuvent conduire à une telle désignation. Chacun de ces cas a contribué à façonner la compréhension actuelle de ce qu’est un prisonnier politique, mettant en lumière les complexités et les implications éthiques liées à leur détention. Par conséquent, le cas d’Assange soulève des questions fondamentales sur la liberté de la presse et les limites de l’autorité gouvernementale, illustrant une préoccupation mondiale croissante liée à la suppression de l’information et des droits des journalistes.

Réactions internationales

Le vote de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, confirmant le statut de prisonnier politique de Julian Assange, a suscité des réactions variées et significatives tant sur le plan politique qu’au sein des médias. Plusieurs gouvernements européens ont exprimé leur soutien à cette décision, arguant que la liberté d’expression et le droit à l’information doivent être défendus. Des pays comme la France et l’Espagne ont pris position en faveur d’Assange, considérant qu’il ne devrait pas être poursuivi pour avoir révélé des informations qui mettent en lumière des abus de pouvoir gouvernementaux.

Du côté des organismes de défense des droits de l’homme, Amnesty International a salué le vote de l’Assemblée Parlementaire. L’organisation a décrit cette décision comme un pas positif pour la protection des journalistes et des lanceurs d’alerte. Elle a également souligné l’importance de créer un environnement sécuritaire pour ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression. D’autres organisations telles que Reporters sans frontières ont fait écho à ces sentiments, demandant aux États membres de prendre des mesures pour assurer la libération d’Assange et de mettre fin à sa persécution judiciaire.

En outre, des figures publiques notables ont également réagi. Des personnalités politiques, des académiciens et des journalistes ont partagé leurs opinions sur divers forums, accentuant la nécessité de reformuler les lois en matière de confidentialité et de sécurité de l’État qui, selon eux, menacent la liberté de la presse. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la diffusion de ces réactions, avec de nombreux utilisateurs appelant à une mobilisation internationale en faveur d’Assange.

Dans l’ensemble, le vote de l’Assemblée Parlementaire n’a pas seulement eu des répercussions en Europe, mais a également attiré l’attention du monde entier, illustrant la complexité et l’importance des enjeux liés à la liberté d’expression et aux droits humains dans un contexte global en constante évolution.

Implications pour les droits de l’homme

Le vote de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, confirmant le statut de prisonnier politique de Julian Assange, soulève d’importantes questions concernant la protection des droits de l’homme. Cette décision souligne non seulement la situation individuelle d’Assange, mais également une tendance inquiétante pour la liberté d’expression à l’échelle mondiale. Assange, en tant que figure emblématique de la divulgation d’informations, doit être perçu comme un symbole des défis contemporains liés à la transparence gouvernementale et à la responsabilité.

La reconnaissance du statut de prisonnier politique d’Assange est tant un appel à la protection des droits individuels qu’un avertissement concernant l’état de la liberté d’expression. Dans un contexte international où de nombreux journalistes et dénonciateurs sont ciblés pour avoir exposé des abus de pouvoir, le sort d’Assange devient représentatif des dangers auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à informer le public. Cette situation incite à un examen minutieux des mécanismes législatifs et des politiques en place qui pourraient potentiellement restreindre le droit d’informer.

Les mouvements avancés pour la défense des droits de l’homme s’appuient sur des cas comme celui d’Assange pour revendiquer l’importance de préserver la liberté d’expression. Des débats se tiennent dans plusieurs pays, mettant en lumière les violations systématiques des droits humains que subissent les journalistes. Cela renforce l’argument selon lequel la liberté d’expression ne devrait pas être considérée comme un privilège, mais comme un droit fondamental que tous doivent pouvoir exercer sans crainte de représailles.

En résumé, le vote de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe marque un tournant qui pourrait influencer la lutte pour les droits de l’homme et la liberté d’expression. Cette décision pourrait encourager d’autres instances à agir face aux violations, tout en catalysant des discussions essentielles sur la nécessité de garantir un environnement sécurisé pour les free press et les défenseurs des droits humains.

Les prochaines étapes pour Julian Assange

Suite à la confirmation par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe du statut de prisonnier politique de Julian Assange, plusieurs options se présentent pour son avenir. Cette reconnaissance pourrait potentiellement influencer les mécanismes juridiques et politiques en faveur de la libération d’Assange, qui lutte contre son extradition vers les États-Unis où il est accusé de violations de la loi sur l’espionnage.

Une des démarches possibles est le recours devant les tribunaux européens, notamment la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Les avocats d’Assange pourraient introduire une plainte à cet égard, s’appuyant sur le fait que son traitement pourrait constituer une violation de plusieurs droits humains, tels que le droit à un procès équitable et l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants. Cette voie pourrait offrir une chance d’obtenir une suspension de l’extradition temporaire ou même un jugement favorable sur sa situation.

En parallèle, le soutien international et les campagnes de plaidoyer joueront un rôle crucial. Une mobilisation accrue des organisations de défense des droits humains, des journalistes et du grand public pourrait pousser les gouvernements concernés à reconsidérer leur position. De plus, les efforts pour sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux de liberté d’expression et de protection des lanceurs d’alerte sont essentiels pour créer une pression croissante sur les autorités. Une telle approche pourrait également faire évoluer les discussions au sein des instances politiques, tant au niveau national qu’international.

Enfin, l’examen de nouvelles démarches diplomatiques pourrait se révéler nécessaire. Les négociations entre gouvernements visant à obtenir une amnistie ou un accord sur son statut pourraient devenir une option à envisager. Les prochaines étapes pour Julian Assange dépendront donc d’un enchevêtrement complexe d’actions légales, de mobilisation sociale, et de manœuvres diplomatiques qui détermineront son avenir à court et à long terme.

Conclusion

La confirmation du statut de prisonnier politique de Julian Assange par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe représente un tournant significatif dans la lutte pour la liberté d’expression et la protection des lanceurs d’alerte. Ce vote témoigne d’une préoccupation croissante au sein de la communauté internationale concernant le traitement des individus ayant divulgué des informations sensibles dans l’intérêt public. Assange, en tant que figure emblématique de cette lutte, incarne les défis auxquels sont confrontés ceux qui osent parler contre les abus de pouvoir.

Au-delà de cette décision, il est primordial de reconnaître l’impact que cela pourrait avoir sur d’autres cas similaires. Le statut accordé à Assange pourrait influencer la manière dont les gouvernements abordent des questions de divulgation d’informations et de confidentialité, en renforçant la nécessité de protéger ceux qui agitent une lumière sur des actions immorales ou illégales. Le message que cette résolution envoie aux systèmes judiciaires des États membres est clair : le droit à la liberté d’expression doit être respecté et protégé.

En effet, la résolution de l’Assemblée Parlementaire met en lumière l’importance d’un environnement où les lanceurs d’alerte peuvent s’exprimer sans craindre pour leur sécurité ou leur liberté. Cela souligne également la nécessité d’une réforme des lois sur la protection des informations classifiées et d’une plus grande transparence au sein des gouvernements. Le soutien accordé à Assange pourrait bien être le catalyseur d’un mouvement plus large visant à défendre les droits des individus qui osent défier l’autoritarisme et à promouvoir une culture où l’intégrité et la vérité sont valorisées.

Julian Assange refers to Mike Pompeo and Bill Barr as “wolves in MAGA hats” prior to detailing the CIA’s targeting of he and his family including his six month old child for the crime of journalism.

– Julian Assange, Council of Europe

Julian Assange parle de Mike Pompeo et Bill Barr comme des « loups avec des chapeaux MAGA » avant de détailler le ciblage par la CIA de lui et de sa famille, y compris son enfant de six mois pour le crime de journalisme.

Introduction au contexte

Les récents événements entourant Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, soulèvent des questions significatives concernant la liberté d’expression et la transparence gouvernementale. En particulier, l’exclusion d’Assange du discours de Mike Pompeo, alors directeur de la CIA, marque un tournant dans la dynamique entre les gouvernements et les lanceurs d’alerte. Cette situation met en lumière les tensions existantes dans le débat public sur le journalisme d’investigation, le droit à l’information et les mesures de sécurité nationale.

En avril 2023, une nouvelle déclaration de Mike Pompeo a été perçue comme un message fort concernant le rôle des journalistes et la manière dont les informations sensibles sont traitées par les agences gouvernementales. L’exclusion de Julian Assange de ce discours a suscité un large éventail de réactions, tant de défenseurs des droits civiques que des opposants. Cette décision a ravivé le débat sur la façon dont les gouvernements utilisent leurs ressources pour dissuader la divulgation d’informations jugées sensibles ou compromettantes.

Les implications de cet incident s’étendent bien au-delà de la simple exclusion d’un individu d’un événement. Elles soulèvent des questions cruciales sur la capacité de la société à exprimer des critiques à l’égard des actions gouvernementales et à revendiquer les droits à la transparence. L’affaire d’Assange est révélatrice de la manière dont les lanceurs d’alerte peuvent être perçus comme des menaces, mais également elle souligne l’importance d’un débat ouvert sur ce qui doit être protégé au nom de la sécurité nationale. En effet, ces événements mettent en lumière la fragile distinction entre la sécurité d’État et le droit d’accès à l’information publique. Cette tension continuera de façonner les discours futurs autour des libertés individuelles et du rôle des médias dans une démocratie saine.

Qui est Julian Assange ?

Julian Assange est un journaliste et activiste australien, surtout connu pour avoir fondé WikiLeaks en 2006. Cette plateforme a révolutionné le journalisme d’investigation en offrant un moyen sécurisé aux lanceurs d’alerte pour publier des informations sensibles sur des gouvernements et des entreprises. Grâce à son travail, Assange a exposé de nombreuses fuites d’informations, y compris des documents classifiés liés aux guerres en Irak et en Afghanistan, ce qui a suscité des débats mondiaux sur la transparence gouvernementale, la liberté de la presse et le droit à l’information. Son engagement à mettre en lumière des actes répréhensibles a durablement modifié le paysage médiatique, le rendant plus accessible et politiquement engagé.

La carrière d’Assange a toutefois été marquée par des controverses. Après la publication de documents compromettants, il est confronté à des poursuites judiciaires et à des accusations d’espionnage qui ont mené à son arrestation à Londres en 2019. Avant cela, il avait trouvé refuge à l’ambassade de l’Équateur à Londres pendant près de sept ans pour éviter l’extradition vers les États-Unis. Ce statut d’asile lui a permis d’échapper à des poursuites, mais il a également engendré un isolement quasi-total, le privant de liberté et de contacts extérieurs.

Actuellement, Julian Assange reste en détention dans le Royaume-Uni, où le processus d’extradition vers les États-Unis est en cours. Ses fervents partisans soutiennent qu’il est un héros de la liberté d’expression, tandis que ses détracteurs le qualifient de criminel. Cette polarisation souligne l’importance de son rôle dans l’évolution du journalisme moderne et des droits humains. Sa lutte continue et son statut actuel restent des sujets d’actualité cruciaux dans le domaine de l’information et des droits civiques.

Rôle de Mike Pompeo et la CIA

Mike Pompeo, en tant que directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) de 2017 à 2018, a joué un rôle central dans l’évolution des politiques de renseignement des États-Unis. Avant sa nomination à la CIA, Pompeo était connu pour ses opinions politiques marquées sur la sécurité nationale, ayant été membre de la Chambre des représentants et fervent défenseur des opérations militaires de l’État. Sous son mandat, la CIA a concentré ses efforts sur des stratégies agressives de collecte et d’analyse de renseignements, renforçant ainsi son pouvoir d’intervention internationale.

Un des aspects notables de son mandat a été la déclaration de la CIA comme étant en guerre contre les fuites d’informations, un phénomène directement lié aux révélations d’Julian Assange sur les activités gouvernementales. Pompeo a qualifié WikiLeaks de “service d’espionnage” hostile, insinuant que les publications d’Assange compromettaient la sécurité des États-Unis. Ce positionnement a eu des ramifications importantes, non seulement pour Assange, mais aussi pour la manière dont le renseignement est recueilli et partagé à l’échelle mondiale. Sous Pompeo, la CIA a redoublé d’efforts pour surveiller et, dans certains cas, criminaliser ceux qui divulguent des informations sensibles.

Les politiques mises en place par Pompeo ont favorisé une culture où le secret est primordial, et où les lanceurs d’alerte tels qu’Assange sont perçus comme des menaces plutôt que des protecteurs de la transparence. Cette dynamique a défié les principes démocratiques, soulevant des questions critiques sur la balise entre sécurité nationale et droit à l’information. L’exclusion d’Assange de ces discussions sur les politiques de renseignement peut être interprétée comme une tentative de minimiser l’impact de ses révélations, tout en solidifiant la position de la CIA en matière de contrôle de l’information. Ce contexte s’avère essentiel pour comprendre les implications à long terme des actions de Pompeo sur la transparence au sein des institutions gouvernementales.

Les conséquences de l’exclusion

L’exclusion de Julian Assange de certaines discussions et responsabilités concernant ses révélations a des conséquences notables sur la perception publique de la CIA et du gouvernement américain. En premier lieu, cet événement pourrait alimenter une suspicion croissante à l’égard des agences de renseignement. De nombreux citoyens, désormais plus sceptiques, se demandent si la CIA agit toujours dans l’intérêt du public ou si elle privilégie ses propres agendas. L’absence d’Assange dans le débat public soulève des interrogations sur la transparence des actions gouvernementales et leurs implications pour les droits de l’homme.

Les médias jouent un rôle crucial dans le façonnement de l’opinion publique. L’exclusion d’Assange coïncide avec un regain d’intérêt pour les questions de liberté de la presse et de protection des dénonciateurs. Les organes de presse, en analysant cette situation, pourraient accentuer leur critique envers la manière dont les gouvernements, notamment américain, traitent ceux qui révèlent des informations sensibles. Ainsi, l’image de la CIA pourrait souffrir d’une réputation déjà fragile, étant perçue comme un acteur clé de la répression de la transparence.

Du point de vue des droits de l’homme, l’exclusion d’Assange pourrait mettre en lumière des préoccupations quant aux atteintes à la liberté d’expression. Les organisations de défense des droits de l’homme, souvent vocales sur ces enjeux, pourraient intensifier leur campagne pour demander un traitement équitable des journalistes et des informateurs. Cela pourrait engendrer des pressions sur le gouvernement américain pour qu’il revoie sa stratégie vis-à-vis de la divulgation d’informations classifiées et des acteurs qui osent remettre en question l’autorité établie.

En somme, l’exclusion de Julian Assange pourrait galvaniser des mouvements en faveur de la transparence et des libertés fondamentales, tout en incitant le public à questionner l’intégrité des institutions gouvernementales et de leurs agences. Les implications de cette situation continuent d’évoluer dans le paysage médiatique et sociopolitique international.

Impacts sur la liberté d’expression

Les répercussions de l’affaire Julian Assange sur la liberté d’expression sont multiples et profondément ancrées dans le débat contemporain sur le journalisme et le droit à l’information. En excluant Mike Pompeo et la CIA dans son discours, Assange soulève des préoccupations sur la façon dont les institutions gouvernementales tentent d’influencer et de contrôler le récit médiatique. Ce phénomène entraîne une dualité inquiétante : une partie des journalistes se retrouve à naviguer entre leurs responsabilités éthiques et les menaces qui pèsent sur leur sécurité et leur liberté.

Les lanceurs d’alerte, quant à eux, occupent une place cruciale dans cet écosystème. Assange incarne la lutte pour la transparence, et son exclusion de certaines discussions souligne les dangers encourus par ceux qui choisissent de révéler des informations sensibles. En conséquence, de nombreux informateurs potentiels peuvent hésiter à exposer des abus ou des problèmes au sein des institutions, craignant des répercussions similaires à celles qu’Assange a subies. Cela mène à une culture du silence, où la peur de représailles éclipse la quête d’une vérité éclairée.

La confiance du public dans les institutions est également à risque. Les événements entourant Assange et ses allégations concernant des abus de pouvoir par des organismes comme la CIA et le département d’État renforcent le scepticisme populaire envers la transparence gouvernementale. Une telle méfiance pourrait engendrer un cycle vicieux : l’opacité croissante des informations gouvernementales stimule le besoin d’un journalisme d’investigation robuste, mais les menaces qui pèsent sur les journalistes peuvent avoir un effet dissuasif sur les enquêtes nécessaires à une démocratie saine.

En considérant ces éléments, il est évident que l’affaire Assange a un impact crucial sur la liberté d’expression et pose des questions fondamentales sur la façon dont la société valorise l’intégrité du journalisme et la protection des sources.

La réaction de la communauté internationale

La réaction de la communauté internationale à l’exclusion de Julian Assange, ancien fondateur de WikiLeaks, par Mike Pompeo et la CIA a suscité des réactions variées dans le monde entier. Plusieurs gouvernements étrangers ont exprimé des préoccupations concernant la liberté d’expression et la protection des journalistes. Par exemple, des pays européens tels que la France et l’Allemagne ont souligné l’importance de ne pas étouffer les voix critiques, appelant les États-Unis à respecter les principes démocratiques qui sous-tendent la liberté de la presse.

De plus, les organisations non gouvernementales (ONG) ont été très actives dans leurs déclarations. Amnesty International ainsi que Reporters sans frontières ont qualifié cette exclusion d’attaque contre la transparence et les droits humains. Ces ONG plaident non seulement pour la libération d’Assange, mais aussi pour un examen plus approfondi des pratiques des agences de renseignement à l’échelle mondiale. L’impact de telles actions sur le climat de confiance entre la société civile et les institutions gouvernantes a été mis en avant. Les ONG redoutent que cette situation crée un précédent dangereux pour les futurs journalistes d’investigation.

La réaction de la communauté internationale revêt également une dimension diplomatique significative. Les tensions entre les États-Unis et d’autres nations pourraient s’intensifier, car plusieurs pays critiquent ce qu’ils perçoivent comme une ingérence dans les affaires internes et la liberté d’expression. Cela pourrait potentiellement influencer les relations diplomatiques, car les pays qui conjuguent des efforts pour soutenir Assange pourraient devenir plus critiques envers les politiques américaines dans le domaine des droits de l’homme.

En somme, la réaction globale souligne une inquiétude croissante face aux conséquences de l’exclusion d’Assange, tant sur le plan des droits humains que sur celui de la diplomatie. Les implications de cette affaire résonneront probablement au-delà des frontières des États-Unis et pourraient redéfinir les discussions autour de la liberté de la presse à l’échelle internationale.

Les visions divergentes sur Assange

WikiLeaks dénonce « le faux récit » de certains médias

Julian Assange intervient au Conseil de l’Europe, devant la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, le 1er octobre 2024 | photographie Fabien Rives

Interrogé par Off-investigation, Kristinn Hrafnsson, actuel rédacteur en chef de WikiLeaks, est revenu sur le passé houleux entre la structure fondée par Julian Assange et ses anciens partenaires médiatiques. Après avoir travaillé deux décennies au sein de médias traditionnels, ce journaliste islandais remet en cause le professionnalisme de certains d’entre eux.

Le 1er octobre au Conseil de l’Europe, Julian Assange a témoigné publiquement, pour la première fois depuis sa libération, devant les membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Lors de son audition, le fondateur de WikiLeaks a notamment répondu à la question du parlementaire croate Ivan Racan : « Si vous pouviez revenir dans le passé, referiez-vous tout de la même façon ? Sinon, que feriez-vous différemment ? »

Soulignant que cette question renvoyait à celle du libre-arbitre, le journaliste australien a tout d’abord souligné que ses actions avaient toujours été déterminées d’une part par les nombreuses précautions à prendre en matière de protection de ses sources, d’autre part, par les moyens limités de WikiLeaks. Il a ensuite estimé qu’il y avait « plusieurs partenaires médiatiques » qu’il aurait « peut-être pu choisir différemment », sans donner plus de détails.

Présent à cette audience historique qui s’est déroulée à Strasbourg, Off-investigation a interrogé le journaliste islandais Kristinn Hrafnsson (actuel rédacteur en chef de WikiLeaks) sur ces propos de Julian Assange. Pour rappel, au cours de la précédente décennie, plusieurs grands journaux occidentaux ayant collaboré avec WikiLeaks s’en sont désolidarisés au moment où la structure et certains de ses membres se sont retrouvés dans le viseur de l’administration étasunienne.

J’ai passé 20 ans dans les médias traditionnels […], j’ai été frappé de voir à quel point [certains de nos partenaires médiatiques] étaient plus laxistes que Julian Assange.

Kristinn Hrafnsson, actuel rédacteur en chef de WikiLeaks

« Je pense que je ne vais citer aucun nom… Ceux qui connaissent l’histoire de WikiLeaks depuis 14 ans et ses collaborations houleuses avec des médias traditionnels, savent probablement à qui la critique [de Julian] s’adressait », a tout d’abord répondu le journaliste d’investigation islandais, avant de dénoncer ce qu’il a décrit comme « un faux récit » entretenu par certains des médias en question.

« Le discours selon lequel [les médias traditionnels] apportaient du professionnalisme [à WikiLeaks] est un faux récit. J’ai passé 20 ans dans les médias traditionnels avant de rejoindre WikiLeaks et d’y prendre part pleinement. J’ai été frappé de voir à quel point [ces médias] étaient plus laxistes que Julian. À un moment, nous avons dû retarder la publication de documents sur la guerre en Irak de deux semaines parce que nous n’avions pas terminé notre processus de rédaction, qui était extrêmement précautionneux et professionnel. Nos partenaires médiatiques, parmi les plus connus, comme The Guardian, s’y sont opposés. Ils estimaient en avoir fait assez [mais] Julian a insisté ! », a entre autres déclaré Kristinn Hrafnsson.

Le laxisme du célèbre journal britannique ici dénoncé par le journaliste islandais, avait déjà été dénoncé en 2011 par WikiLeaks, après la divulgation par The Guardian de mots de passe permettant d’accéder à certains télégrammes de la diplomatie américaine, non expurgés et non publiés par WikiLeaks.

L’intervention de Julian Assange au Conseil de l’Europe a fait l’objet d’une retransmission traduite en français sur la page YouTube des mutins de pangée, une coopérative de production audiovisuelle impliquée depuis plusieurs années dans la couverture de la persécution du fondateur de WikiLeaks. Au lendemain de son audition par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, le journaliste australien s’est vu accorder par l’institution le statut de prisonnier politique au Royaume-Uni, où il a passé plusieurs années dans une prison de haute sécurité, alors qu’il n’avait aucune peine à y purger. Cet événement a été relaté plus en détails sur le site du comité français de soutien à Julian Assange.

Source : https://www.off-investigation.fr/affaire-assange…/

https://www.facebook.com/LanceurdAlerteOfficial/videos/1236171900852112

Julian Assange, figure emblématique du journalisme d’investigation, suscite des opinions fortement divergentes. D’une part, il est célébré par de nombreux défenseurs de la liberté de presse et des droits de l’homme comme un héros de la transparence. Pour eux, son travail avec WikiLeaks a permis de révéler des vérités essentielles sur les abus de pouvoir au sein des gouvernements et des institutions. Les partisans d’Assange soutiennent que les documents diffusés par WikiLeaks, comme les câbles diplomatiques américains ou les rapports sur les opérations militaires en Irak et en Afghanistan, exposent des actes immoraux et illégaux. Ils perçoivent ces actions comme un service rendu à la société, contribuant ainsi à une plus grande responsabilité gouvernementale et à mieux informer le public concernant les politiques de guerre et d’espionnage.

À l’opposé, une autre vision critique d’Assange le présente comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Les opposants à sa démarche affirme que la publication d’informations sensibles pourrait mettre en danger des vies humaines, compromettre des opérations militaires ou exposer des sources d’information. Cette perspective est souvent soutenue par des responsables gouvernementaux, notamment ceux de l’administration américaine, qui ont qualifié Assange de cyber-espion et de traître. Le débat sur la légitimité de ses actions soulève ainsi des questions fondamentales concernant le droit à l’information, la sécurité des États et l’éthique du journalisme.

Le cas d’Assange est donc au cœur d’une lutte plus large entre liberté d’expression et sécurité nationale. Les visions contrastées sur son rôle dans la divulgation d’informations disponibles mettent en évidence des tensions sur ce que signifie être un journalisme responsable à l’ère du numérique. Pour certains, il est le symbole d’une lutte pour la vérité, tandis que pour d’autres, il incarne les dangers d’un accès sans restriction à des informations potentiellement compromettantes.

Les futurs développements possibles

Les futures démarches concernant Julian Assange pourraient prendre plusieurs formes en fonction des décisions des instances judiciaires et de l’évolution de l’opinion publique. Assange, cofondateur de WikiLeaks, a été un personnage central des débats sur la transparence et la liberté d’expression, mais son statut actuel soulève de nombreuses questions sur ses conséquences juridiques. Une de ces ramifications pourrait être une réévaluation de son cas par les tribunaux, notamment à la lumière de la montée des préoccupations relatives aux droits de l’homme et aux libertés civiles. Les avocats d’Assange espèrent un changement positif qui pourrait voir son extradition vers les États-Unis être annulée, ou même son acquittement dans les affaires qui lui sont reprochées.

Parallèlement, les implications pour la CIA et le gouvernement américain pourraient également être significatives. Si Assange venait à être acquitté, cela pourrait créer un précédent influent concernant la protection des lanceurs d’alerte et le dévoilement d’informations classifiées. Cela mettrait en lumière les méthodes de la CIA ainsi que les politiques d’espionnage, incitant peut-être à des réformes au sein du renseignement américain. Ces institutions pourraient être amenées à revoir leurs tactiques pour gérer la divulgation d’informations sensibles, ce qui pourrait également entraîner un réajustement de leurs relations avec d’autres nations.

Des aspects politiques, tels que les tensions croissantes entre les États-Unis et d’autres nations qui soutiennent Assange, pourraient également jouer un rôle crucial. Les changements dans les administrations politiques, tant américaines qu’étrangères, pourraient influencer la stratégie employée pour gérer cette affaire complexe. Au fur et à mesure que l’affaire évolue, les acteurs internationaux pourraient être poussés à intervenir, rendant la situation d’Assange encore plus dynamique et imprévisible.

Conclusion

Pour conclure, l’exclusion de Mike Pompeo et de la CIA par Julian Assange pendant sa défense juridique constitue un tournant significatif dans l’affaire qui a captivé l’attention du public mondial. Cet élément met en lumière les tensions entre la sécurité nationale et la liberté d’expression, ainsi que les implications juridiques de la divulgation d’informations confidentielles. Le fait qu’Assange ait pu se défendre contre des figures influentes de l’appareil d’État souligne l’importance vitale de la transparence à une époque où la désinformation prédomine souvent dans les discours publics.

Ce dénouement pose également des questions essentielles sur la responsabilité des gouvernements et des agences de renseignement. Il rappelle que la protection des droits des individus, y compris le droit à l’information, doit être préservée, même en période de crise. En outre, les enjeux soulevés par cette affaire résonnent bien au-delà de la situation d’Assange, touchant ainsi aux principes fondamentaux de la démocratie elle-même.

À travers cette analyse, il devient évident que la lutte pour la liberté de la presse et le droit à l’information est loin d’être résolue. La décision d’Assange de se concentrer sur les actions de Pompeo et de la CIA interpelle non seulement du point de vue des droits civiques, mais aussi en ce qui concerne les politiques gouvernementales autour de la divulgation d’informations sensibles. Les débats et les controverses entourant cette affaire continueront d’évoluer, et il sera essentiel d’observer comment cela impactera la relation entre le pouvoir, les médias et le public.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)