Introduction à la relation complexe entre l’Iran, les États-Unis et Israël

Les relations entre l’Iran, les États-Unis et Israël s’inscrivent dans un contexte historique et politique riche en événements marquants et en tensions indéniables. Depuis la Révolution iranienne de 1979, qui a entraîné la chute du régime du Chah pro-américain, les relations entre Téhéran d’une part et Washington et Tel Aviv d’autre part se sont détériorées rapidement. Cette période charnière a été le point de départ d’une méfiance mutuelle, alimentée par des préoccupations liées à la sécurité, aux droits de l’homme et aux ambitions nucléaires de l’Iran.

Au fil des années, les États-Unis ont adopté une approche punitive envers Téhéran, facilitée par l’imposition de sanctions économiques et politiques. Ces sanctions visaient à isoler l’Iran sur la scène internationale, tout en cherchant à limiter ses capacités militaires et nucléaires. De son côté, Israël a considéré l’Iran comme une menace existentielle, tributaire de la rhétorique belliqueuse du régime iranien et du soutien aux groupes armés au sein de la région, tels que le Hezbollah au Liban.

Les tensions ont également été exacerbées par des événements comme la guerre Iran-Irak (1980-1988), qui a vu l’implication tacite des États-Unis en faveur de l’Irak tout en soutenant certaines factions d’opposition iraniennes. En outre, l’assassinat de scientifiques nucléaires iraniens et les cyberattaques attribuées à Israël ont renforcé l’idée d’une antagonisme actif entre ces nations. Dans ce contexte, l’alliance entre les États-Unis et Israël a pris une forme de coopération militaire et de renseignement inédite, visant à contrer les ambitions régionales de l’Iran.

Cette dynamique complexe et souvent conflictuelle a façonné les relations entre ces trois pays pendant des décennies, créant un paysage riche en rivalités et en tentatives de manipulation de part et d’autre. L’analyse de cette relation triangulaire permet de mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels et les défis qui se posent à la diplomatie internationale.

Le rôle des États-Unis dans la désinformation sur l’Iran

Donald Trump just completely fractured his base.

— Candace Owens (@RealCandaceO) June 16, 2025

And he did it for the very neocons who minted the #NeverTrump movement.

Truly unbelievable. pic.twitter.com/ZF9B3TeumR

Former Trump chief strategist Steve Bannon on how the president’s enemies are working to destroy MAGA with the war on Iran.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 16, 2025

(0:00) Will the Iran War Be the Downfall of MAGA?

(6:55) Fox News’ Pro-War Propaganda

(12:42) The Never-Trumpers Pretending to Be On Trump’s Team

(15:30)… pic.twitter.com/PdUZFiUNNZ

Source: DNI Gabbard Opening Statement for the Senate Select Committee on Intelligence, as prepared on the 2025 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Communityhttps://t.co/XfQvLff4pg

— WikiLeaks (@wikileaks) June 14, 2025

Netanyahu, the Mossad and the IDF are deliberately lying about Iran. @DNIGabbard testified that Iran was NOT building Nuclear Weapons a few weeks ago. Netanyahu attacked Iran because he is indicted for fraud and bribery in his country and is wanted for arrest by 124 countries. He… pic.twitter.com/sGwHudWzLH

— Truth Justice ™ (@SpartaJustice) June 15, 2025

They tried to redefine antisemitism, criminalize criticism of Israel on college campuses, and most crucially, seed the idea that the declaration of Christ as our King amounted to hatred against Jews.

— Candace Owens (@RealCandaceO) June 17, 2025

All of this was done in preparation for the

“Greater Israel” agenda, regarding…

Tel Aviv Right now! pic.twitter.com/zp9fUAecks

— BrashNews™ (@brashnews) June 16, 2025

— Er. Rehmat Ali محمد رحمت علي (@rehmat_shaikh_1) June 16, 2025

🚨🇮🇱🇮🇷 ISRAEL is now RAIDING their now prisons to punish inmates who CELEBRATED IRANIAN STRIKES!

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 16, 2025

❌ Why are they sprinting to people locked in a cell?

❌ Why are they throwing flash bang grenades *on the staircase?*

❌ Why are they holding them at gunpoint if they’re unarmed? pic.twitter.com/kUyDgMCigL

Le silence de l’Union européenne face à l’arrestation et à la détention illégales de l’équipage d’un navire humanitaire est un nouveau marqueur de sa complicité du génocide en cours à Gaza. #gazagenocide #freepalestine #freedomflotilla pic.twitter.com/wjcNmslWZY

— Rima Hassan (@RimaHas) June 16, 2025

https://t.co/kUYjG7Ja0B

— mfvnnews (@mfvnnews) June 16, 2025

l'iran ne possede pas l'arme nucleaire

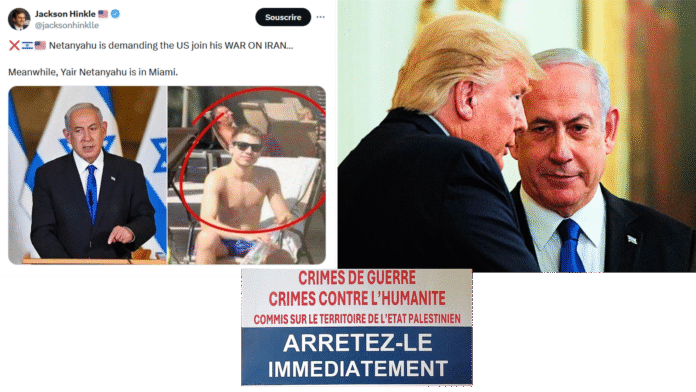

Comment les États-Unis et Israël ont trompé l’Iran ?NETANYAOUN,TRUMP Sont des criminels de guerre

il faut traduire la video de Jacque BAUD pic.twitter.com/8MfwbpXDul

Tucker said of course Iran had nothing to do with it. We all know that. https://t.co/s801WU3oew

— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) June 16, 2025

BREAKING: NETANYAHU ANGRY AT AMERICANS FOR NOT WANTING TO GO TO WAR FOR HIM:

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 16, 2025

"Look, I understand America First. I don't understand America Dead," – Israeli Prime Minister Netanyahu tells ABC News.

Today, it's Tel Aviv. Tomorrow, it's New York. Look, I understand 'America… pic.twitter.com/44VU8uTA0r

BREAKING: NETANYAHU ANGRY AT AMERICANS FOR NOT WANTING TO GO TO WAR FOR HIM:

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 16, 2025

"Look, I understand America First. I don't understand America Dead," – Israeli Prime Minister Netanyahu tells ABC News.

Today, it's Tel Aviv. Tomorrow, it's New York. Look, I understand 'America… pic.twitter.com/44VU8uTA0r

Tel Aviv and other Israeli cities are beginning to resemble Gaza. This war needs to end yesterday.. pic.twitter.com/zD653CIJ4b

— Alex Jones (@RealAlexJones) June 16, 2025

🚨 INFORMATIONS INQUIÉTANTES

— François Asselineau 🇫🇷 (@f_asselineau) June 16, 2025

Les données satellitaires, retransmises sur le site Flightradar, nous informent que pas moins de 25 avions ravitailleurs américains 🇺🇸 ont atterri en Europe aujourd'hui :

➡️ 2 à Aviano en Italie

➡️ 11 à Morón en Espagne

➡️ 4 à Ramstein en Allemagne… pic.twitter.com/7vumloVrg9

Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont joué un rôle central dans la fabrication et la diffusion d’informations trompeuses concernant les ambitions nucléaires et militaires de l’Iran. Cette stratégie de désinformation vise à créer une image négative du pays sur la scène internationale, justifiant ainsi des actions politiques et militaires à son encontre. Une des méthodes les plus fréquentes employées a été la diffusion de rapports alarmistes sur les capacités nucléaires iraniennes, souvent non étayés par des preuves tangibles.

Des documents divulgués, tels que ceux provenant des services de renseignement, ont révélé que certaines évaluations censées être basées sur des données objectives étaient en réalité biaisées ou exagérées. Par exemple, en 2002, des responsables américains ont affirmé que l’Iran était sur le point de développer des armes nucléaires, ce qui a amené plusieurs pays à adopter des sanctions économiques contre Téhéran. Ces assertions, bien que par la suite contestées, ont notablement contribué à forger une perception mondiale selon laquelle l’Iran représentait une menace immédiate.

Les déclarations publiques des dirigeants américains ont encore amplifié cette perception. En utilisant un langage alarmiste et dramatique, les États-Unis ont positionné l’Iran comme un ennemi, influençant ainsi l’opinion publique internationale. Des discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies ou d’autres forums internationaux ont joué un rôle crucial dans la légitimation des politiques américaines contre l’Iran et dans la mobilisation de soutien pour des actions militaires potentielles.

En parallèle, les médias américains ont souvent relayé ces informations, créant un écho qui a permis à la désinformation de se répandre rapidement. Ainsi, la combinaison de divulgations sélectives, de déclarations publiques stratégiques et d’une couverture médiatique biaisée a permis de façonner durablement l’image d’un Iran menaçant, justifiant les politiques interventionnistes des États-Unis dans la région.

Les tactiques israéliennes de manipulation et de pression

Israël a toujours adopté une approche proactive en matière de relations internationales, particulièrement en ce qui concerne l’Iran. L’une des tactiques les plus notables employées par le gouvernement israélien a été l’utilisation d’opérations secrètes. Celles-ci incluent des missions de renseignement visant à infiltrer et à perturber les programmes nucléaires iraniens. Par exemple, l’assassinat de scientifiques nucléaires iraniens a choqué le monde et a été perçu comme une tentative par Israël d’entraver les progrès nucléaires de l’Iran, une stratégie qui a des répercussions importantes sur la perception mondiale du pays. Ces actions sont souvent étayées par des campagnes médiatiques soigneusement orchestrées, destinées à façonner l’opinion publique et à présenter l’Iran non seulement comme une menace régionale, mais aussi comme un défi mondial.

En parallèle, Israël recourt aux cyberattaques pour affaiblir les infrastructures critiques de l’Iran. Les cyberopérations, telles que Stuxnet, ont été conçues pour semer la confusion dans les programmes nucléaires et pour compromettre les systèmes informatiques. Ces tactiques de sabotage moderne permettent à Israël de maintenir une forme de pression continue sur l’Iran, tout en minimisant les risques associés à une confrontation militaire directe. Cette guerre de l’information permet de renforcer l’image d’Israël en tant que défenseur de la sécurité mondiale, tout en présentant l’Iran comme un acteur malveillant sur la scène internationale.

En outre, Israël a formé des alliances stratégiques avec d’autres nations, y compris des États-Unis, dans le but d’isoler l’Iran diplomatiquement et militairement. Ces partenariats sont souvent solidifiés par des accords de défense mutuels et des opérations conjointes, visant à créer un front uni contre l’Iran. Par cette combinaison d’opérations secrètes, de cyberattaques et d’alliances internationales, Israël influe considérablement sur la perception globale de l’Iran, soulignant ainsi son rôle dans les dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient.

Les accords internationaux et leur impact sur l’Iran

Les accords internationaux, en particulier l’accord sur le nucléaire iranien, connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA), ont joué un rôle crucial dans la dynamique géopolitique entourant l’Iran. Signé en 2015, cet accord visait à limiter les capacités nucléaires de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions économiques. Cependant, ces promesses ont été perçues par Téhéran comme une manœuvre manipulatrice de la part des États-Unis et d’Israël, qui cherchaient à renforcer leur position régionale.

Les États-Unis, tout en mettant en avant un cadre multilatéral pour le dialogue, ont souvent contourné les accords en appliquant de nouvelles sanctions unilatérales. En 2018, Donald Trump annonça le retrait des États-Unis du JCPOA, rompant ainsi les engagements pris par l’administration précédente. Cette décision a eu pour conséquence d’aggraver le mécontentement en Iran, avec une perception croissante que les accords avaient été utilisés pour affaiblir le pays plutôt que de favoriser une paix durable.

De plus, Israël, inquiet de l’influence croissante de l’Iran, a souvent joué un rôle d’influence dans la diplomatie américaine, incitant à des positions plus dures contre le régime iranien. La stratégie israélienne consistait à capitaliser sur les moments où l’Iran se conformait à l’accord, pour, ensuite, renforcer les pressions internationales en cas de non-respect. Cela a créé un climat de méfiance non seulement envers les promesses faites sous le JCPOA, mais aussi envers l’efficacité et l’intention des négociations multilatérales.

En conséquence, bien que l’objectif initial des accords ait été de limiter les programmes nucléaires de l’Iran, leur mise en œuvre a révélé des fissures et des conflits d’intérêts qui ont, au fil du temps, soulevé des questions sur la sincérité des engagements pris par les puissances occidentales. Cette dynamique complexe continue de jouer un rôle significatif dans les relations internationales et la sécurité régionale.

Les conséquences des tromperies sur les relations internationales

Les manigances des États-Unis et d’Israël envers l’Iran ont eu des répercussions profondes sur les relations internationales, en particulier au Moyen-Orient. Ces actions ont engendré un climat de méfiance non seulement entre les nations directement impliquées, mais aussi entre d’autres États de la région. Les manipulations diplomatiques et l’utilisation d’intelligence militaire pour déstabiliser l’Iran ont conduit à un renforcement des alliances entre Téhéran et d’autres pays, notamment ceux qui se sentent menacés par la suprématie américaine et israélienne, comme la Russie et la Chine.

Le contrecoup des stratégies adoptées par les États-Unis et Israël a également touché l’image de ces nations à l’échelle mondiale. Des populations dans divers pays perçoivent les États-Unis comme un acteur qui use de la tromperie pour atteindre ses fins politiques, ce qui constitue un point de discorde sur la scène internationale. Cette perception peut conduire à une diminution de l’influence américaine dans le monde, ainsi qu’à une augmentation du soutien pour les mouvements anti-Américains et anti-Israéliens au sein des pays musulmans, renforçant ainsi les sentiments nationalistes et anti-impérialistes.

Dans le cadre des relations diplomatiques, les tromperies peuvent entraîner une rupture des dialogues entre les nations, exacerber les conflits existants, et même favoriser la prolifération d’armes nucléaires. L’incapacité des États-Unis à engager des discussions ouvertes et transparentes avec l’Iran a ainsi instauré un environnement où la méfiance règne, poussant l’Iran à développer davantage ses capacités militaires. En outre, le soutien sans réserve des États-Unis à Israël complique encore davantage les efforts visant à établir une paix durable dans la région.

Les conséquences de ces tromperies se manifestent ainsi par une transformation des alliances politiques et une dynamique du pouvoir qui façonne l’avenir des relations internationales au Moyen-Orient et au-delà.

L’impact sur la société iranienne

Les manipulations et la désinformation orchestrées par des États comme les États-Unis et Israël ont eu un impact significatif sur la société iranienne, tant sur le plan économique que psychologique. Ces stratégies, souvent camouflées sous des prétextes de sécurité nationale ou de promotion des droits de l’homme, ont alimenté un climat de méfiance envers les gouvernements étrangers, en particulier ceux considérés comme hostiles. L’énorme pression économique résultant des sanctions imposées par ces pays a exacerbé les difficultés de la population, créant un environnement où le sentiment anti-américain et anti-israélien s’est renforcé.

D’un point de vue économique, les sanctions ont eu des effets dévastateurs sur l’économie iranienne. Les restrictions sur le commerce et l’accès aux ressources ont conduit à une inflation élevée, à un chômage croissant et à une détérioration du niveau de vie. Ce contexte difficile a conduit à une mobilisation de la population, à la fois en réaction à la souffrance économique et à l’indignation face aux politiques perçues comme injustes. Ces conditions de vie aggravées ont renforcé l’idée que les gouvernements étrangers manipulent les événements en Iran pour servir leurs propres intérêts, exacerbant ainsi un sentiment de victimisation au sein de la population.

Sur le plan psychologique, la désinformation a profondément impacté la perception de l’Occident et des actions de ceux qui ont été perçus comme des ennemis. Les récits diffusés par les médias soutenus par des pays occidentaux ont souvent été interprétés comme une attaque contre la souveraineté nationale de l’Iran, cultivant un sentiment de résistance collective. Ce climat de méfiance a ainsi alimenté des narrations nationalistes qui envisagent l’Antiaméricanisme et l’Antisémitisme comme des sentiments légitimes au sein de la population iranienne. En somme, ces manœuvres ont non seulement provoqué des difficultés économiques tangibles mais ont également façonné une identité nationale de défi, largement influencée par la perception des menaces extérieures.

Les défis actuels et futurs pour l’Iran

Au cours des dernières décennies, l’Iran a dû naviguer à travers une série de défis complexes qui ont marqué sa trajectoire politique, sociale et économique. Fondamentalement, ces défis peuvent être attribués à une confluence d’actions internes et externes. Les tromperies passées, notamment celles orchestrées par les États-Unis et Israël, ont contribué à un climat de méfiance et d’instabilité qui affecte actuellement l’Iran. Les tensions évidentes dans les relations diplomatiques et les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales restent des obstacles majeurs pour le pays.

Dans le contexte actuel, l’Iran fait face à des problèmes économiques significatifs, accentués par la crise du coronavirus et les effets des sanctions internationales. La dévaluation de la monnaie nationale, la montée en flèche de l’inflation et une dépendance persistante aux exportations de pétrole sont autant de défis qui compromettent la croissance économique. Parallèlement, les tensions régionales persistent, exacerbées par des rivalités géopolitiques, en particulier avec des pays comme l’Arabie Saoudite et Israël. À cela s’ajoutent des défis internes, tels que le mécontentement populaire et les appels à des réformes politiques.

Concernant l’avenir, plusieurs scénarios sont envisageables pour l’Iran. D’un côté, la possibilité d’une réconciliation avec les États-Unis et d’autres nations pourrait ouvrir la voie à un changement constructif, facilitant ainsi l’assouplissement des sanctions et la relance économique. L’engagement dans des discussions diplomatiques peut permettre d’atténuer les conflits existants et de promouvoir une coopération régionale favorable. D’un autre côté, l’absence de dialogue et la persistance de l’hostilité pourraient mener à une escalade des tensions, avec des répercussions désastreuses tant sur le plan régional qu’international. Par conséquent, le chemin que prendra l’Iran dépendra largement de sa capacité à s’adapter à ces défis tout en naviguant les complexités du paysage géopolitique global.

Le rôle des médias dans la perception de l’Iran

Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique concernant des nations comme l’Iran. À travers une couverture variée allant des reportages d’actualité aux documentaires, les journalistes façonneront souvent les récits qui influencent la manière dont le monde extérieur perçoit le pays. Avec la montée de la désinformation, il est essentiel d’examiner comment les médias ont, intentionnellement ou non, relayé des informations biaisées sur l’Iran, contribuant ainsi à une image souvent erronée.

Des études révèlent que les reportages portant sur l’Iran incluent fréquemment des stéréotypes négatifs, accentuant les aspects militaristes ou les tensions politiques sans offrir une vue nuancée de la société iranienne. Par exemple, les chaînes de télévision et les plateformes en ligne mettent souvent en avant les confrontations politiques, tout en négligeant les éléments culturels ou sociaux qui pourraient humaniser le pays. Cette approche conduit à une polarisation de l’opinion publique, souvent fondée sur des perceptions déformées.

L’utilisation de sources non vérifiées peut également exacerber cette situation. Les journalistes, parfois pressés par des deadlines serrées, peuvent sans le vouloir incorporer des informations erronées, ce qui nuit à la crédibilité de l’ensemble du récit médiatique. De plus, la focalisation sur des incidents spécifiques, comme les manifestations ou les crises politiques, peut donner l’impression que l’ensemble du pays est englué dans la dissidence ou le chaos, occultant les progrès et les contributions significatives de l’Iran dans divers domaines, notamment artistique et scientifique.

En définitive, la manière dont les médias couvrent l’Iran a des répercussions profondes sur la perception internationale du pays. Pour un sensible équilibre de l’information, il est crucial que les journalistes réévaluent leurs sources et diversifient leurs récits, rendant ainsi l’image de l’Iran plus fidèle à sa complexité réelle. Cela pourrait non seulement clarifier des malentendus, mais favoriser un dialogue plus constructif entre les nations.

Conclusion: L’importance de comprendre la vérité

Au cours de cet article, nous avons examiné les diverses manœuvres et stratagèmes employées par les États-Unis et Israël dans leur relation avec l’Iran. Les actes de manipulation et de désinformation ont non seulement façonné la perception publique de l’Iran, mais ont également eu des répercussions significatives sur la dynamique géopolitique. Il est crucial de saisir ces complexités pour mieux apprécier le terrain mouvant des relations internationales actuelles.

Ce projet de manipulation s’inscrit dans un contexte plus large de rivalités géopolitiques, où la quête de pouvoir et d’influence est omniprésente. La mise en lumière des véritables intentions derrière des actions apparentes est primordiale pour une compréhension approfondie des défis contemporains. Par ailleurs, la désinformation, qui peut prendre plusieurs formes, demeure un instrument redoutable dans les relations internationales, souvent utilisée pour détourner l’attention ou fausser la réalité des événements qui se déroulent sur la scène mondiale.

Pour le grand public, comprendre ces mécanismes est essentiel afin de promouvoir une perception plus claire et nuancée des enjeux qui prévalent dans le monde aujourd’hui. Dans une ère où les informations circulent rapidement, la capacité à discerner la vérité à travers des récits souvent biaisés est d’une importance capitale. La connaissance et l’analyse critique des faits sont indispensables pour éviter d’être influencé par des narrations manipulées qui peuvent altérer notre vision des événements internationaux, notamment concernant des nations comme l’Iran.

En définitive, prendre conscience de la profondeur de la manipulation qui s’est opérée entre ces acteurs permet non seulement de mieux appréhender le présent, mais également de préparer le terrain à des dialogues constructifs et éclairés pour l’avenir. C’est à travers une compréhension sincère et informée que l’on peut espérer avancer vers une meilleure relation entre nations.