Ne jamais oublier que la tradition de l’armée israélienne est avant tout une tradition terroriste, sa tradition, c’est la base de son fondement.” Amiral Jean-Louis Vichot. On oublie en effet trop souvent de rappeler que plusieurs ancien Premiers ministres israéliens avaient été des terroristes sous l’occupation britannique de la Palestine et même après. – Menahem Begin, PM de 1977 à 1983, a dirigé le groupe terroriste Irgoun lorsqu’il est arrivé en Palestine en 1942. – Itzhak Shamir, PM de 1986 à 1992, était également membre de l’Irgun avant de rejoindre une branche plus dure, la branche Stern.

Le destin personnel du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu se mêle intimement au destin d’Israël, l’entité artificielle créée en 1948 par le mouvement sioniste en recourant au terrorisme, à la spoliation et au déplacement forcé des Palestiniens. (Illustration la maison de Netanyahu à Jérusalem spoliée par la force à la famille palestinienne du Dr Tawfik Canaan). Par Imed Bahri En effet, la maison qu’habite Netanyahu avenue Haportzim dans le quartier Katamon de Jérusalem est la maison de la famille palestinienne Canaan et précisément du docteur Tawfik Canaan, l’un des premiers médecins palestiniens et grande figure intellectuelle

2021 :

La crise a commencé avec l’expulsion imminente de six familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem occupée, ce qui a conduit à des protestations des Palestiniens à Jérusalem-Est.

La situation s’est aggravée le 7 mai lorsque la police israélienne est entrée de force dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, utilisant des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, faisant plus de 600 blessés.

En réponse, le Hamas a tiré une multitude de roquettes vers Israël, ce qui a poussé Israël à mener des centaines de frappes aériennes. Ces frappes aériennes ont entraîné la mort tragique de 260 Palestiniens, dont la moitié étaient des enfants et des femmes. En outre, 1 948 personnes ont été blessées, dont 610 enfants et 400 femmes.

“Ne jamais oublier que la tradition de l’armée israélienne est avant tout une tradition terroriste, sa tradition, c’est la base de son fondement.” Amiral Jean-Louis Vichot. On oublie en effet trop souvent de rappeler que plusieurs ancien Premiers ministres israéliens avaient été des terroristes sous l’occupation britannique de la Palestine et même après. – Menahem Begin, PM de 1977 à 1983, a dirigé le groupe terroriste Irgoun lorsqu’il est arrivé en Palestine en 1942. – Itzhak Shamir, PM de 1986 à 1992, était également membre de l’Irgun avant de rejoindre une branche plus dure, la branche Stern.

Amiral Jean-Louis Vichot.

On oublie en effet trop souvent de rappeler que plusieurs ancien Premiers ministres israéliens avaient été des terroristes sous l’occupation britannique de la Palestine et même après.

– Menahem Begin, PM de 1977 à 1983, a dirigé le groupe terroriste Irgoun lorsqu’il est arrivé en Palestine en 1942.

– Itzhak Shamir, PM de 1986 à 1992, était également membre de l’Irgun avant de rejoindre une branche plus dure, la branche Stern.

— Mystik 9 (@9Mystik) December 25, 2023

🔴 Les incohérences du 7 octobre

— Péonia (@Galadriell__) December 9, 2023

Ce qui se cache derrière les mensonges de Benjamin Netanyahu et les esquives du Hamas

par Thierry Meyssan

📍La version officielle de la guerre Hamas-Israël pose plus de questions qu’elle ne permet d’y répondre. L’auteur souligne ici sept… pic.twitter.com/SDPe3jxo3d

🔴 "Ne jamais oublier que la tradition de l'armée israélienne est avant tout une tradition terroriste, sa tradition, c'est la base de son fondement."

— Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 18, 2024

Amiral Jean-Louis Vichot.

On oublie en effet trop souvent de rappeler que plusieurs ancien Premiers ministres israéliens avaient… pic.twitter.com/t9lXBcpmlJ

🔴 "Ne jamais oublier que la tradition de l'armée israélienne est avant tout une tradition terroriste, sa tradition, c'est la base de son fondement."

— Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 18, 2024

Amiral Jean-Louis Vichot.

On oublie en effet trop souvent de rappeler que plusieurs ancien Premiers ministres israéliens avaient… pic.twitter.com/t9lXBcpmlJ

Our @AJIunit investigation exposes war crimes in Gaza through the medium of photos and videos posted online by Israeli soldiers themselves during the year-long conflict.

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 3, 2024

Watch the full film here. #GazaCrimes pic.twitter.com/0eVaGTsZcv

Juin 1967, une guerre de six jours qui n’en finit pas · En 1967, le rêve sioniste d’une « société juive » régnant exclusivement sur une terre qui n’appartient qu’à elle s’est évanoui, avec la conquête de nouveaux territoires qui bouleversent le rapport démographique entre juifs et Palestiniens. En cinquante ans d’occupation, la culpabilité qui fondait autrefois le déni israélien de la Nakba a peu à peu cédé la place à une mentalité coloniale et à une indifférence quasi générale aux souffrances infligées aux Palestiniens, au plus grand bénéfice des partis d’extrême droite.

Colonies Guerre israélo-arabe de 1967 Israël Occupation Palestine Palestiniens d’Israël Racisme

L’image montre un groupe de militaires marchant ensemble dans un environnement urbain. Ils portent des uniformes militaires et des casques. En arrière-plan, on peut voir des bâtiments avec une architecture typique, possiblement historique, ainsi qu’un dôme. L’atmosphère semble sérieuse, avec plusieurs soldats ayant une posture confiante. L’éclairage est lumineux, suggérant qu’il fait soleil. La scène donne une impression de mouvement et de coordination parmi les militaires.

Le ministre de la défense Moshe Dayan et Yitzhak Rabin entrant dans la Vieille Ville de Jérusalem le 7 juin 1967.

La réalisatrice israélienne Anat Even vient de terminer un documentaire sur un quartier de la ville de Jaffa nommé Manshiyah. Une scène montre un urbaniste expliquant à un groupe d’étudiants l’histoire du lieu, dont les résidents, pour beaucoup des juifs orientaux, ont été expulsés à la charnière des années 1960-1970 pour faire place à un complexe commercial. Le professeur qui accompagne les étudiants lui demande alors pourquoi il ne rappelle pas qu’auparavant, ce quartier avait été habité par des Palestiniens expulsés de force en 1948. « Ce sont des faits historiques », dit-il. Réponse de l’urbaniste, rigolard : « Fuck history » — j’emmerde l’histoire… Et d’ajouter que, de tout temps, ce sont les vainqueurs qui font l’histoire. L’anecdote peut servir de métaphore à une évolution essentielle qu’a connue la société juive israélienne en cinquante ans. Car l’urbaniste ne cherche pas à nier la réalité de ce qui est advenu en 1948 à Jaffa, dont 90 % des habitants furent expulsés ou s’enfuirent durant l’offensive des forces juives dans les semaines précédant la création d’Israël. Au contraire, il assume. Au diable l’histoire.

Son attitude est emblématique parce qu’elle est contemporaine et s’oppose à celle longtemps entretenue dans le discours public. Après l’établissement d’Israël, en effet, le déni de l’expulsion des Palestiniens était constitutif de l’argumentaire sioniste. Comme l’a martelé David Ben Gourion, le fondateur de l’État : « nous n’avons pas expulsé un seul Arabe ». Le récit national israélien voulait que les Palestiniens soient tous partis volontairement. Mais aujourd’hui, même si le déni reste très vivace, reconnaître leur expulsion est communément beaucoup plus accepté. Pour une raison simple : expulser à nouveau les Palestiniens vivant sous autorité israélienne est une idée devenue plus légitime. Pour une grande part de l’opinion publique, c’est « la solution ». On sait la chose irréaliste actuellement, pourtant le souhait reste ardent. Et depuis maintenant deux décennies, l’opinion est régulièrement interrogée par les sondeurs pour connaître son rapport au « transfert », version politiquement correcte du mot « expulsion ». Être pour le transfert signifie vouloir se débarrasser de la population arabe. Que dirait-on, en France, si un institut décidait de sonder l’opinion quant à son désir de voir expulser les Arabes, les musulmans, les noirs, les juifs ou les bossus du territoire national ? En Israël, très peu jugent illégitime le principe même de poser la question.

Ce qui fondait le déni de l’expulsion des Arabes de Palestine, c’était la conscience que cet acte n’était pas conforme à l’éthique dont le sionisme entendait se parer. Le sujet du « transfert » de la population palestinienne hors du futur État juif avait été longuement débattu au Congrès sioniste de Zurich en 19371, or ces débats furent maintenus secrets (ils le sont restés jusqu’aux années 1990). Et lorsque l’épuration ethnique fut mise en œuvre en 1948-1950, elle apparut suffisamment déshonorante aux yeux des dirigeants sionistes pour qu’ils la nient (en accusant les victimes d’être la cause de leur propre malheur). C’est une culpabilité inavouable qui fondait ce déni ; c’est elle qui a progressivement disparu en Israël avec la légitimation croissante de l’idée du « transfert ». Expulser les Arabes pour s’approprier exclusivement la terre d’Israël parce qu’on ne veut vivre qu’entre soi, on savait depuis toujours que c’était ardemment souhaitable. On avait toutefois aussi conscience que l’acte était moralement indéfendable. D’où son déni. C’est cette barrière-là qui s’est effondrée en cinquante ans d’occupation : ce sens de commettre à l’égard de l’autre un crime impardonnable.

Cela a été rendu possible dès lors que les mentalités moyennes des juifs israéliens, en cinquante ans, ont progressivement dérivé dans un sens où l’esprit colonial et la déshumanisation de l’adversaire sont devenus ultra-dominants. L’évolution du parti sioniste-religieux (appelé Mizrahi puis Mafdal) symbolise ce bouleversement. Historiquement, ses élus faisaient figure de « colombes ». Ce fut encore vrai en juin 1967 et jusqu’en juin 1982, où ses ministres furent les plus réticents à l’invasion du Liban. Aujourd’hui, leurs héritiers regroupés dans le parti Le Foyer juif réunissent la frange la plus mystico-nationaliste du pays, la plus colonialiste aussi.

Introduction aux crimes sionistes

Les crimes sionistes désignent un ensemble d’actions et de politiques prétendument perpétrées par des acteurs sionistes rapidement identifiables, visant à établir et maintenir un État juif en Palestine, souvent au détriment des populations arabes locales. Ce concept émerge dans un contexte de tensions politiques et socioculturelles exacerbées dans la région du Moyen-Orient, à partir de l’année 1936, lorsque les affres d’un conflit historique ont commencé à se matérialiser sous diverses formes de violence et d’expropriation. L’importance d’analyser les événements marquants associés à ce phénomène ne peut être sous-estimée, car ils jettent une lumière durable sur les conflits contemporains.

La période de 1936 à aujourd’hui a été marquée par des affrontements, des luttes pour l’autodétermination et des actes de violence qui reflètent des aspirations nationales contradictoires. Des événements notables, tels que la révolte arabe de 1936-1939, le plan de partage de l’ONU en 1947, et la guerre de 1967, sont essentiels pour comprendre le développement de ce problème complexe. Ces événements ont non seulement façonné les dynamiques territoriales, mais ont également influencé les narratifs identitaires et les perceptions mutuelles entre les communautés juives et arabes.

Comprendre cette histoire est crucial pour aborder la narration actuelle entourant le conflit israélo-palestinien. Les répercussions de ces événements continuent de résonner aujourd’hui, alimentant des tensions entre les communautés et influençant les politiques internationales. Les crimes sionistes, en tant que concept, constituent ainsi un prisme à travers lequel il est possible d’explorer les causes sous-jacentes des conflits persistants et d’appréhender les enjeux d’aujourd’hui, favorisant ainsi une analyse plus profonde du contexte sociopolitique actuel.

Les origines des tensions (1936-1948)

Les origines des tensions entre les communautés juives et arabes en Palestine remontent à la première moitié du XXe siècle, lorsque des promesses de soutien national aux deux populations se sont affrontées. La déclaration Balfour de 1917, qui soutenait l’établissement d’un “foyer national juif” en Palestine, a créé un contexte de méfiance et de ressentiment parmi les Arabes de la région. En 1936, les tensions se sont intensifiées, entraînant le déclenchement de la révolte arabe, un soulèvement massif contre les autorités britanniques et la communauté juive en Palestine.

La révolte arabe de 1936 fut catalysée par un mélange de facteurs socio-économiques et politiques, dont le désir d’indépendance des Arabes palestiniens. Ils s’opposaient à l’immigration juive croissante et à l’acquisition de terres, qui, selon eux, menaçaient leurs moyens de subsistance et leur identité nationale. En réponse, la communauté sioniste a organisé des groupes paramilitaires pour protéger ses intérêts, augmentant ainsi les tensions sur le terrain.

Dans ce contexte, les autorités britanniques ont adopté des politiques ambiguës, oscillant entre la répression des révoltes arabes et la satisfaction des revendications juives. En 1939, le Livre blanc britannique a proposé des restrictions à l’immigration juive tout en promettant l’indépendance pour les habitants arabes dans un délai de dix ans. Cependant, cette proposition a été largement rejetée par les deux camps, entraînant un vide de pouvoir et une escalade des violences dans les années suivantes.

Cette période a été marquée par la montée de plus en plus prononcée des sentiments nationalistes des deux côtés, créant un cycle de violence difficile à interrompre. La réaction des forces sionistes, conjuguée à une politique britannique confuse, a joué un rôle crucial dans l’intensification des conflits, préparant ainsi le terrain pour les épreuves à venir, culminant avec la création de l’État d’Israël en 1948.

La création de l’État d’Israël et les conséquences

La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, proclamée le 14 mai 1948, a marqué un tournant significatif dans l’histoire du Moyen-Orient et a eu des répercussions durables sur la population palestinienne. Cette déclaration a été précédée par une série de tensions croissantes entre les communautés juives et arabes en Palestine, exacerbées par le soutien international loti au mouvement sioniste. Au lendemain de la déclaration, une guerre éclata entre Israël et plusieurs États arabes voisins, entraînant une violence intense et des changements majeurs dans la dynamique régionale.

Pour les Palestiniens, cet événement est autrefois commémoré sous le nom de Nakba, ou “catastrophe”, qui évoque l’exode massif de milliers de Palestiniens de leurs foyers. Les sionistes, dans leur effort pour établir un État juif, ont utilisé diverses méthodes pour consolider leur présence, y compris des opérations militaires, des expulsions forcées et des actes de violence. Ces actions ont non seulement eu un impact immédiat sur les populations locales, mais elles ont également introduit des questions complexes de droits de l’homme et de légitimité qui persistent encore aujourd’hui.

En réponse à ces événements, la communauté internationale a joué un rôle ambivalent. Bien qu’il y ait eu un soutien pour la création de l’État d’Israël, les préoccupations concernant les droits des Palestiniens et l’impact des actions sionistes sur la population arabe ont suscité des débats. Les résolutions des Nations Unies, bien qu’énonçant des principes de souveraineté et de protection des droits, ont souvent été ignorées ou mal appliquées dans un contexte de conflits prolongés et d’instabilité.

Les conséquences de la création de l’État d’Israël vont bien au-delà de la décennie de 1948. Elles continuent à influencer les relations internationales, les dialogues de paix et la situation géopolitique de la région, soulevant des questions sur la justice historique et la réconciliation.

Les guerres israélo-arabes (1948-1973)

Entre 1948 et 1973, plusieurs conflits notables ont eu lieu entre Israël et ses pays voisins arabes. La guerre de 1948, déclenchée à la suite de la déclaration d’indépendance d’Israël, a donné naissance à des tensions permanentes dans la région. Les conséquences de ce conflit ont été désastreuses, entraînant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, un événement souvent référencé comme la Nakba. Les violations des droits de l’homme ont été fréquentes, les témoignages de massacres et de destructions de villages servant de preuves pour illustrer la souffrance infligée aux populations locales.

La guerre de Suez en 1956 a suivi, catalysée par la nationalisation du canal par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Ce conflit a mis en lumière non seulement les tensions politiques en jeu, mais aussi les effets collatéraux sur les civils, aggravant les conditions de vie dans les territoires sous occupation. Les forces israéliennes, britanniques et françaises ont mené des actions militaires qui ont engendré de nouvelles violations des droits de l’homme. Les bombardements de villes égyptiennes ont eu un impact dévastateur sur les vies civiles et la structure sociale de la région.

Ensuite, la guerre des Six Jours de 1967 a constitué un tournant majeur, résultant en l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de Gaza, du plateau du Golan et du Sinaï. Ce conflit a exacerbé le cycle de violence et a préoccupé la communauté internationale en raison des rapports de violations graves des droits humains et de crimes de guerre. La lutte pour le contrôle de ces territoires a non seulement intensifié l’oppression des populations palestiniennes mais a également engendré des conséquences à long terme pour l’équilibre géopolitique de la région.

Enfin, la guerre du Kippour en 1973 a vu des forces arabes tenter de récupérer des territoires perdus. Bien que ce conflit ait abouti à des négociations de paix ultérieures, les violations persistantes des droits de l’homme et les atrocités commises pendant ces guerres demeurent un sujet sensible et controversé, impactant profondément la société palestinienne et l’état d’esprit des populations arabes et israéliennes. Ces conflits continuent de marquer la mémoire collective et les relations complexe entre les différents acteurs de la région.

La Révolte palestinienne et les Intifadas

Les Intifadas, qui constituent deux soulèvements majeurs du peuple palestinien, ont marqué l’histoire du conflit israélo-palestinien, d’abord en 1987 puis en 2000. Ces révoltes ont émergé dans un contexte de frustration croissante face à l’occupation israélienne et à l’absence de progrès vers une indépendance politique véritable. La première Intifada a été déclenchée par des actes de violence israélienne, notamment l’accident d’un camion israélien qui a tué quatre Palestiniens à Gaza, agissant comme un catalyseur pour la résistance populaire.

Les techniques de résistance adoptées durant ces soulèvements variaient. La première Intifada a été caractérisée par une mobilisation massive de la société civile palestinienne, favorisant des actions non violentes telles que des grèves, des manifestations et du refus de coopérer avec les autorités israéliennes. En revanche, la seconde Intifada, qui a débuté en septembre 2000 après la visite d’Ariel Sharon sur l’Esplanade des Mosquées, s’est intensifiée avec l’usage généralisé des violences armées, marquant un tournant dans les méthodes de résistance. Les actes de violence, y compris les attentats suicides et les attaques militaires, ont été plus fréquents, reflétant la désillusion face à des négociations infructueuses.

En réponse, le gouvernement israélien a mis en place des politiques de répression, y compris des incursions militaires, des arrestations massives et l’imposition de blocages, qui ont exacerbé les tensions. Ces mesures ont conduit à une détérioration des conditions de vie dans les territoires palestiniens, provoquant des souffrances humanitaires et des violations des droits de l’homme. La réponse israélienne, combinée au sentiment d’angoisse et de perte de contrôle au sein de la société palestinienne, a eu des effets durables sur la population, influençant la dynamique du conflit dans les années suivantes.

Les politiques israéliennes contemporaines

Depuis le début des années 2000, les politiques israéliennes ont connu une évolution marquée par des décisions stratégiques et des actions militaires qui ont profondément influencé les relations israélo-palestiniennes. L’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie est un aspect clé de cette période. Les gouvernements successifs ont souvent poursuivi des programmes de construction qui ont non seulement élargi les territoires occupés, mais également exacerbé les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Cela a engendré des préoccupations internationales quant à la viabilité d’une solution à deux États, essentielle pour la paix durable dans la région.

Parallèlement, les opérations militaires israéliennes, notamment lors de conflits majeurs comme les guerres à Gaza, ont soulevé des critiques tant sur le plan humanitaire que juridique. Les offensives, souvent justifiées par des raisons de sécurité, ont eu des conséquences catastrophiques sur les populations civiles palestiniennes, aggravant les conditions de vie déjà précaires. Le blocage de Gaza, qui dure depuis plus d’une décennie, a exacerbé les crises économiques et sanitaires, et a dramatiquement réduit les standards de vie des Palestiniens dans les territoires occupés. Les infrastructures essentielles, comme l’eau et l’électricité, sont souvent affectées, augmentant ainsi le désespoir dans les communautés palestiniennes.

Il est également important de noter les débats politiques internes en Israël concernant ces questions. Les divergences d’opinion sont de plus en plus visibles entre les différents partis politiques, certains plaidant pour un rapprochement et des solutions diplomatiques avec les Palestiniens, tandis que d’autres soutiennent des politiques plus militaristes et expansionnistes. Cette dynamique interne influence fortement la direction des politiques israéliennes actuelles et futures. En effet, la lutte pour définir l’identité nationale israélienne continue d’être au cœur de ce débat, révélant des divergences profondes sur la manière de traiter la question palestinienne.

Les réactions internationales

Au fil de l’histoire, la communauté internationale a exprimé des réactions variées face aux crimes sionistes, particulièrement à partir de 1936 jusqu’à nos jours. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a joué un rôle central dans ce contexte, adoptant plusieurs résolutions qui ont dénoncé les actes de violence et les violations des droits de l’homme. Notamment, la résolution 242, adoptée en 1967, a appelé au retrait des forces militaires israéliennes des territoires occupés et a affirmé le droit des peuples à l’autodétermination. Cependant, malgré ces résolutions, l’efficacité de l’ONU reste souvent mise en question, car de nombreux pays, y compris les États-Unis, ont fréquemment opposé leur veto à des propositions qui pourraient nuire aux intérêts d’Israël.

Les États-Unis, en tant que principal allié d’Israël, ont traditionnellement adopté une position favorable à son égard, influençant significativement les réponses internationales. Le soutien militaire et financier des États-Unis a été critiqué par de nombreux pays et organisations qui considèrent que cela exacerbe les tensions au Moyen-Orient. D’autres nations, notamment dans le monde arabe et d’autres parties du globe, ont exprimé des condamnations fortes des actions israéliennes, appelant à des mesures plus strictes, y compris des boycotts et des sanctions.

Les mouvements de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) ont émergé comme une réponse significative des sociétés civiles au soutien perçu par certains gouvernements à l’égard des actes sionistes. Ce mouvement s’efforce de faire pression sur Israël pour qu’il respecte le droit international et les droits des Palestiniens. Par ailleurs, la perception des crimes sionistes a évolué au fil du temps, reflet des tensions politiques et des changements de régime dans diverses régions. Ce débat international, complexe et nuancé, montre que les réactions face aux crimes sionistes sont profondément ancrées dans les dynamiques géopolitiques contemporaines.

Témoignages et témoignages de victimes

Les conflits en Palestine, marqués par des actes violents, ont engendré des récits poignants de souffrance humaine et de résilience. À travers les yeux des victimes et des travailleurs humanitaires, nous plongeons dans l’impact dévastateur des crimes sionistes, qui ont eu des répercussions sur la vie quotidienne des Palestiniens. Ces témoignages revêtent une importance capitale, car ils apportent une perspective personnelle à des événements souvent réduits à des statistiques et des rapports politiques.

Un récit marquant est celui d’une mère palestinienne qui a perdu son fils lors d’un raid militaire. Elle partage son histoire avec des larmes aux yeux, décrivant le vide laissé dans son foyer. Pour elle, chaque jour est un combat. Sa souffrance illustre non seulement la perte personnelle, mais aussi les conséquences d’un conflit prolongé sur la structure familiale et l’identité culturelle. Les témoignages de cette mère et d’autres victimes révèlent les effets psychologiques durables causés par la violence.

Les travailleurs humanitaires, engagés dans l’assistance aux victimes, rapportent également des expériences frappantes. Ils décrivent des scènes de destruction et des communautés dévastées, ainsi que leur lutte pour apporter une aide dans des conditions souvent impossibles. Un membre d’une ONG humanitaire explique que chaque mission sur le terrain est teintée de la réalité de la souffrance humaine. Ces travailleurs témoignent du courage des Palestiniens qui continuent à résister tout en faisant face à des défis quotidiens. Leurs récits soulignent l’importance de l’aide humanitaire et des efforts de réconciliation dans un contexte où la violence semble sans fin.

En compilant ces témoignages, nous mettons en lumière la complexité des relations humaines en période de conflit, ainsi que l’indispensable besoin de compréhension et de solidarité. Ces récits, pleins d’émotion, nous rappellent que derrière les chiffres et les faits historiques, il existe des vies humaines, brisées par des événements tragiques, mais aussi marquées parune résilience exceptionnelle.

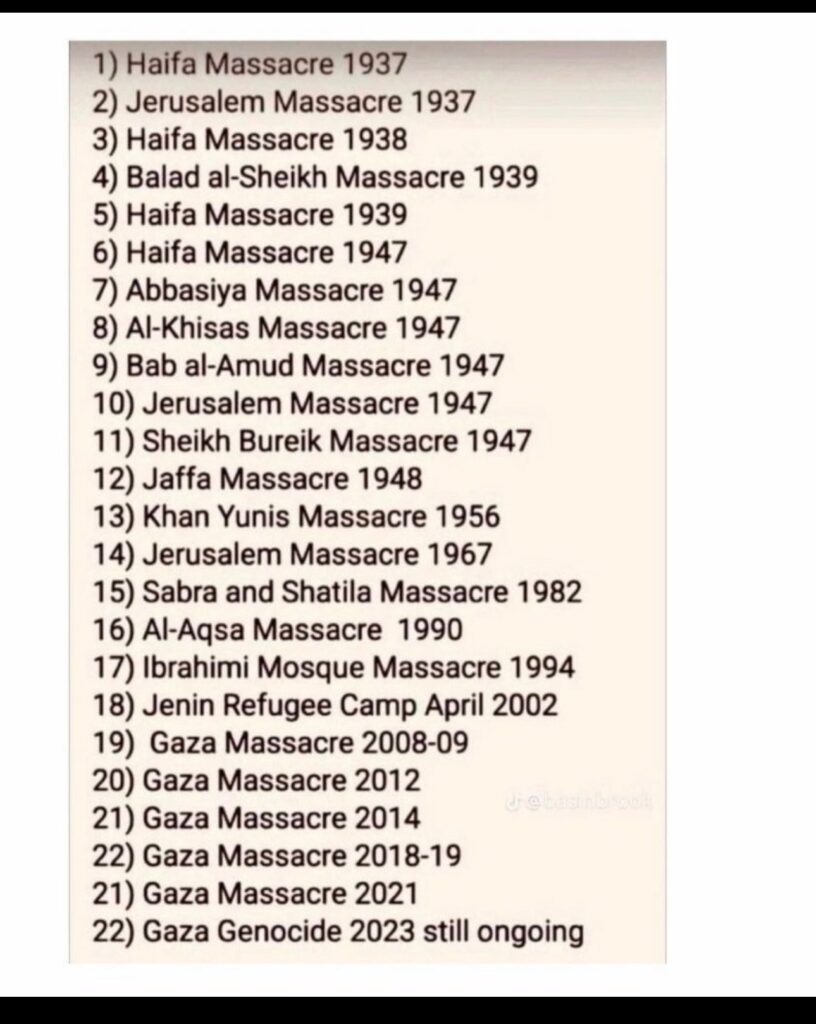

L’histoire d’Israël est remplie d’événements qui ont donné lieu à de graves accusations de génocide et de nettoyage ethnique contre la population palestinienne.

Des gens se rassemblent autour des corps de Palestiniens tués après une explosion à l’hôpital Ahli Arab dans le centre de Gaza après leur transport à l’hôpital Al-Shifa, le 17 octobre 2023. AFP

PartagerFacebookXWhatsAppTelegramLinkedIn

Tout a commencé avec les massacres et les déplacements forcés de Palestiniens en 1948, et s’est poursuivi pendant plus d’un demi-siècle d’occupation militaire, d’assauts militaires répétés sur Gaza et de déclarations officielles israéliennes exprimant ouvertement leur soutien à l’élimination des Palestiniens.

Les récits historiques suggèrent que, durant cette période de turbulences, les soldats israéliens et ceux du Yishouv (plus tard israéliens) ont été impliqués dans au moins 33 massacres et autres actes de violence aveugle contre les Palestiniens. Citons par exemple le massacre de Sa’sa’, au cours duquel 60 Arabes ont perdu la vie dans leurs propres maisons, y compris des enfants, ainsi que le tragique incident de Husayniyya, qui a entraîné la mort de plus de 30 enfants et femmes.

Voici une liste des principaux massacres et meurtres israéliens survenus après que les Britanniques ont décidé, en février 1947, de mettre fin à leur mandat et de mettre en œuvre un plan de partage de la Palestine :

Massacre de Deir Yassin (avril 1948)

Le massacre de Deir Yassin a fait au moins 107 morts parmi les Palestiniens. Parmi les victimes figuraient des dizaines d’enfants, de femmes et de personnes âgées.

Le massacre a été perpétré par des milices sionistes dans la ville palestinienne de Deir Yassin, près de Jérusalem, le 9 avril 1948. Le carnage a été perpétré par les groupes de l’Irgoun et du Gang Stern, dirigés respectivement par Menachem Begin et Yitzhak Shamir. Begin et Shamir sont tous deux devenus plus tard Premier ministre d’Israël.

Certaines victimes ont été retrouvées mutilées, violées, puis tuées. Des familles entières ont été assassinées. Des masses d’hommes ont été placées dans des camions pour être promenées à travers Jérusalem avant d’être emmenées dans une carrière pour y être tuées.

La milice Haganah, précurseur de l’armée israélienne, a joué un rôle important dans l’attaque en fournissant un appui au tir de mortier et en aidant à l’élimination des corps des victimes. Il convient de noter que la Haganah était sous le contrôle de David Ben Gourion, qui allait devenir le premier Premier ministre d’Israël un peu plus d’un mois après le massacre.

Cet événement tragique a eu des conséquences considérables, car il a déclenché un exode massif de Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres, non seulement à Jérusalem et dans ses environs, mais aussi au-delà. Le massacre de Deir Yassin a marqué un tournant dans la vaste campagne de nettoyage ethnique menée par les milices sionistes et l’armée israélienne naissante. Cette campagne visait à établir Israël comme un État à majorité juive en Palestine, remodelant ainsi la démographie et la géographie de la région.

Le massacre de Deir Yassine et le sentiment de terreur qui en a résulté chez les Palestiniens de l’autre côté de leurs frontières ont joué un rôle crucial pour convaincre les dirigeants des pays arabes voisins, qui avaient d’abord hésité à intervenir, de prendre des mesures militaires. En fin de compte, cela les a conduits à s’impliquer dans le conflit.

En conséquence de ces événements et de l’occupation israélienne de 78 % du territoire palestinien, près des trois quarts de la population palestinienne ont été expulsés de force de leur territoire. Ces déplacements massifs ont profondément modifié la démographie et les frontières de la région et constituent toujours un aspect clé du conflit israélo-palestinien.

Massacre d’Abou Choucha (mai 1948)

Abu Shusha a été la cible de multiples attaques, dont l’apogée a été l’attaque du 13 mai. Malgré les efforts courageux des habitants du village pour protéger leurs maisons, Abu Shusha est tombée aux mains des occupants le 14 mai.

L’attaque initiale a été orchestrée par la brigade Givati, entraînant la mort tragique d’environ 60 habitants. En 1995, une fosse commune contenant 52 squelettes a été découverte. On a signalé qu’un soldat de la Haganah avait tenté à deux reprises d’agresser une prisonnière de 20 ans. Les habitants restants du village ont ensuite été déplacés de force le 21 mai.

Massacre de Tantura (mai 1948)

Tantura, un village côtier de pêcheurs qui comptait environ 1 500 habitants en 1945, était situé près de Haïfa. Pendant la guerre israélo-arabe de 1948, le village s’est rendu aux forces israéliennes. Cependant, au lieu d’une transition pacifique, les forces israéliennes ont lancé une attaque contre le village, qui a entraîné le massacre tragique de près de 200 Palestiniens.

Des jeunes gens du village ont été abattus sans pitié et enterrés dans des fosses communes. Une enquête ultérieure sur cette atrocité dans le village palestinien aujourd’hui détruit a permis d’identifier trois fosses communes potentielles sous une station balnéaire.

Massacre de Lydda (juillet 1948)

Lydda et Ramle, deux villes initialement désignées pour faire partie d’un État arabe en Palestine selon le plan de partage de l’ONU de 1947, sont finalement passées sous contrôle israélien. L’assaut israélien contre Lydda a commencé le 11 juillet 1948.

Les défenseurs de la ville ont d’abord opposé une résistance farouche, mais ont fini par épuiser leurs munitions. Les forces israéliennes sont entrées dans la ville dans la soirée et, une fois entrées, elles ont commis une violence aveugle, ouvrant le feu sur quiconque tentait de s’échapper.

Les soldats israéliens ont donné des assurances trompeuses de sécurité, exhortant les habitants à rester chez eux ou dans leurs lieux de culte, mais ils ont trahi ceux qui cherchaient refuge. Le 12 juillet, les Israéliens avaient pris le contrôle total de la ville, même si elle n’avait pas officiellement capitulé. Ils ont ordonné aux habitants de sexe masculin de se rassembler dans les mosquées et les églises, imposant un couvre-feu. La Grande Mosquée et la mosquée Dahmash, où des centaines de personnes avaient trouvé refuge, ont été le théâtre de violences atroces. Bien que les estimations du nombre de morts varient, on estime que plus de 400 habitants de Lydda ont perdu la vie. Malheureusement, la tragédie ne s’est pas terminée avec le massacre.

Israël a pris la décision d’expulser de force tous les habitants de la ville. En réponse impitoyable au sort des habitants de Lydda et de Ramle, David Ben Gourion a donné des instructions claires : « Expulsez-les. » Le 13 juillet, les forces israéliennes ont contraint les habitants à partir, les soumettant à un voyage périlleux vers Ramallah. Malheureusement, beaucoup ont succombé à la soif, à la déshydratation et à l’épuisement au cours de ce voyage éprouvant.

Massacre de Saliha (octobre 1948)

Saliha est le premier village où un massacre a été perpétré par la 7e brigade des forces israéliennes. A leur entrée dans le village, elles ont fait exploser une mosquée et ont tragiquement coûté la vie à 60 à 94 personnes qui s’y étaient réfugiées.

Massacre d’Al-Dawayima (octobre 1948)

Le massacre du village d’al-Dawayima est considéré comme l’une des plus grandes atrocités de la guerre de 1948, et sans doute l’une des plus horribles. Ce massacre se distingue des autres massacres perpétrés par des groupes paramilitaires sionistes par le fait que les auteurs étaient des membres réguliers des forces armées israéliennes, dotés d’une capacité de planification opérationnelle. Al-Dawayima était l’un des plus grands villages de la région d’Hébron, et le massacre qui a suivi s’est déroulé en trois étapes distinctes : d’abord dans les maisons et les ruelles, puis dans la mosquée du village, et enfin dans une grotte.

Le 29 octobre, l’armée israélienne a lancé l’assaut contre le village. Les soldats ont déployé des chars, de l’artillerie et des mitrailleuses, lançant une attaque simultanée sur le village depuis trois directions différentes, le soumettant à une puissance de feu intense. Les défenseurs du village, au nombre de 20 hommes armés, ont tenté de résister mais ont été rapidement débordés par les forces israéliennes.

A midi, les forces israéliennes sont entrées dans le village, ne rencontrant qu’une résistance minime. Les tirs ont commencé à une distance d’un demi-kilomètre alors que l’arc semi-circulaire des forces se rapprochait. Les troupes israéliennes ont tiré sans discrimination pendant plus d’une heure, au cours de laquelle de nombreux villageois ont pris la fuite. Deux groupes d’habitants ont cherché refuge, l’un dans la mosquée et l’autre dans une grotte voisine connue sous le nom d’Iraq Al-Zagh, mais les forces israéliennes les ont traqués et les ont tragiquement abattus.

Dans la mosquée, 60 corps ont été découverts, principalement ceux d’hommes âgés, tandis que de nombreux cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants jonchaient les rues. De plus, l’entrée de la grotte Iraq Al-Zagh contenait les corps de 80 hommes, femmes et enfants. Un recensement a révélé qu’un total de 455 personnes ont perdu la vie, dont 280 hommes et le reste des femmes et des enfants.

Massacre de Qibya (octobre 1953)

Une force de 250 à 300 soldats israéliens, sous le commandement d’Ariel Sharon, a lancé une attaque contre le village de Qibya en Cisjordanie, qui était alors sous contrôle jordanien. Cet événement tragique a entraîné la perte de vies civiles palestiniennes. Les forces israéliennes ont utilisé des explosifs pour démolir des dizaines de bâtiments dans tout le village, entraînant le massacre de plus de 69 villageois palestiniens, dont environ les deux tiers des victimes étaient des femmes et des enfants. Cette attaque dévastatrice a également entraîné la destruction de 45 maisons, d’une école et d’une mosquée.

Massacre de Kafr Qasim (octobre 1956)

Le massacre a eu lieu le jour même du déclenchement de l’agression tripartite contre l’Egypte, même si le lieu de l’incident se trouvait à une distance considérable du front de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï. Les policiers aux frontières, agissant sur ordre des commandants militaires israéliens, ont perpétré ces massacres.

Le 29 octobre 1956, le gouvernement et l’armée israéliens décidèrent d’instaurer un couvre-feu dans les villages arabes situés près de la frontière avec la Jordanie. À 16 h 30 ce jour-là, un sergent de la police des frontières informa le maire de Kafr Qasim qu’un couvre-feu serait en vigueur à partir de 17 heures le soir même. Cette mesure représentait un défi de taille, car des centaines de villageois qui avaient quitté leur domicile le matin pour aller travailler n’avaient aucun moyen de se rendre compte du couvre-feu avant de rentrer chez eux.

Les soldats ont reçu pour instruction de « tirer pour tuer toute personne aperçue à l’extérieur de leur domicile après 17 heures, sans faire de distinction entre hommes, femmes et enfants ».

Lorsque les villageois sont rentrés chez eux après 17 heures, la police des frontières les a arrêtés à l’ouest du village. Les soldats leur ont demandé de descendre de leurs véhicules, voitures ou vélos, et ont commencé à tirer sur eux à bout portant. En une heure seulement, ils ont tué sans pitié 49 habitants de Kafr Qasim, dont des enfants.

Massacre de Khan Yunis (novembre 1956)

Le massacre de Khan Younis a été perpétré par les forces israéliennes dans la ville palestinienne de Khan Younis et dans le camp de réfugiés adjacent, dans la bande de Gaza, pendant la crise de Suez. Cet événement tragique s’est déroulé dans le cadre d’une opération israélienne visant à rouvrir le détroit de Tiran, sous blocus égyptien.

Au cours de cette opération, les soldats israéliens ont mené une fouille brutale des maisons des fedayins, ce qui a entraîné la mort tragique de près de deux cents Palestiniens à Khan Younis et Rafah. Cette action impitoyable a entraîné la perte de vies palestiniennes estimées à entre 275 et 400 personnes.

Le couvre-feu imposé par Israël aux habitants de Gaza a tragiquement entravé leurs efforts pour récupérer les corps de leurs concitoyens. Cependant, en raison de la pression internationale, Israël s’est retiré de Gaza et du Sinaï en mars 1957. Peu après ce retrait, une fosse commune a été découverte à proximité de Khan Younis, révélant les restes de 40 Palestiniens ligotés et mortellement abattus d’une balle dans la nuque.

Massacres de Sabra et Chatila (septembre 1982)

Les massacres se sont déroulés dans le contexte de l’invasion israélienne du Liban en septembre 1982. Les forces israéliennes avaient encerclé les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila, à Beyrouth-Ouest. L’armée israélienne avait autorisé l’entrée dans les camps de la milice phalangiste chrétienne d’extrême droite, alliée à Israël.

Il y a 42 ans avait lieu le massacre de Sabra et Chatila. Ce crime perpétré contre des réfugié·es palestinien·nes au Liban reste à ce jour impuni. pic.twitter.com/FrHblav2F2

— AJ+ français (@ajplusfrancais) September 17, 2024

Durant deux jours, du 16 au 18 septembre, les Phalangistes ont mené une opération brutale qui a entraîné la mort d’un nombre considérable de réfugiés palestiniens et de civils libanais, avec près de 3 000 morts tragiques. Ce massacre a déclenché l’indignation internationale et suscité des critiques en Israël.

La Commission Kahan a déterminé que les autorités israéliennes portaient une responsabilité indirecte dans le massacre, ce qui a entraîné la démission du ministre israélien de la Défense, Ariel Sharon.

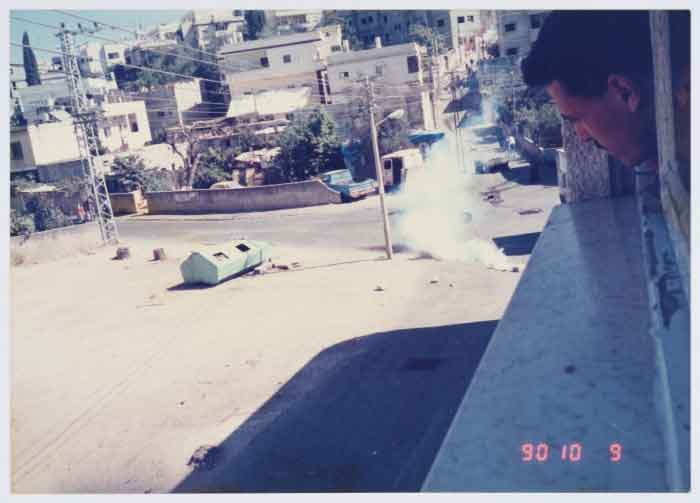

Massacre d’Al-Aqsa (octobre 1990)

Le massacre d’Al-Aqsa, également connu sous le nom de Lundi noir, a eu lieu dans le complexe d’Al-Aqsa à Jérusalem occupée en octobre 1990, au cours de la troisième année de la première Intifada. Cet événement tragique a été provoqué par la décision d’Israël de poser la première pierre du prétendu Temple israélien, ce qui a ensuite conduit à des émeutes généralisées. Lors des affrontements qui ont suivi, les forces de sécurité israéliennes ont été responsables de la mort de 17 Palestiniens et de plus de 150 blessés.

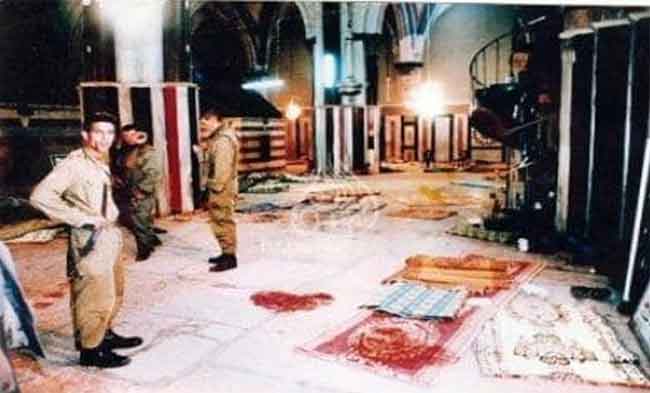

Le massacre de la mosquée Ibrahimi (février 1994)

Le massacre de la mosquée Ibrahimi, survenu en février 1994, également appelé massacre du Caveau des Patriarches ou massacre d’Hébron, a été perpétré par Baruch Goldstein, un médecin américano-israélien et extrémiste associé au mouvement sioniste Kach.

Durant le mois sacré du ramadan, Goldstein a ouvert le feu avec un fusil d’assaut sur une importante congrégation de musulmans palestiniens en prière à la mosquée Ibrahimi à Hébron. Cet acte horrible a causé la mort de 29 personnes, dont certaines n’avaient que 12 ans, et a fait 125 blessés.

Cet événement odieux a immédiatement déclenché de vastes manifestations de la part des Palestiniens dans toute la Cisjordanie et, lors des affrontements qui ont suivi, 20 à 26 Palestiniens supplémentaires ont perdu la vie aux mains des forces d’occupation israéliennes.

Camp de réfugiés de Jénine (avril 2002)

Au cours de la deuxième Intifada, les forces israéliennes ont lancé une opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine, situé en Cisjordanie. Israël a déployé des fantassins, des commandos, des hélicoptères d’assaut, des chars et des bulldozers, entraînant la perte tragique d’au moins 54 vies palestiniennes.

Meurtres à Gaza

De multiples attaques israéliennes à Gaza ont fait de nombreuses victimes palestiniennes :

2008-09 : Le massacre de Gaza a commencé lorsque Israël a lancé une campagne militaire à grande échelle dans la bande de Gaza le 27 décembre 2008. Cette action a suivi l’expiration d’une trêve fragile de six mois entre le Hamas et Israël le 19 décembre.

L’attaque israélienne a commencé par un bombardement intense, ciblant les infrastructures civiles, notamment des mosquées, des résidences, des installations médicales et des écoles.

Les forces israéliennes ont déployé à plusieurs reprises des munitions au phosphore blanc dans les airs au-dessus de zones peuplées.

Le 3 janvier 2009, l’invasion terrestre israélienne a été lancée, entraînant la mort d’entre 1 166 et 1 417 Palestiniens.

La mission d’établissement des faits de l’ONU dirigée par le juge Goldstone a conclu que l’assaut militaire israélien était « une attaque délibérément disproportionnée visant à punir, humilier et terroriser une population civile ».

2012 : En octobre 2012, Israël a lancé une série d’assassinats visant les dirigeants du Hamas, provoquant une riposte du mouvement, qui a commencé à lancer de nombreux projectiles sur le territoire israélien. En novembre, l’assaut israélien contre Gaza s’est intensifié avec l’assassinat d’Ahmad Jabari, commandant en chef adjoint des Brigades Ezzeddin Al-Qassam, et d’un autre membre, Mohamed Al-Hams.

Les attaques israéliennes se sont intensifiées, tuant 165 Palestiniens, dont 42 enfants, et blessant 1 220 Palestiniens, dont 430 enfants.

2014 : Une autre guerre de grande ampleur, encore plus dévastatrice que celle de 2008-2009, a commencé le 8 juillet 2014 et a duré 50 jours. Le déclenchement immédiat du conflit a été l’enlèvement de trois Israéliens en Cisjordanie, suivi d’attaques de représailles israéliennes contre des Palestiniens à Jérusalem-Est, ce qui a accru les tensions avec Gaza. Israël a lancé les hostilités par une série de frappes aériennes. Il s’agissait de la troisième confrontation militaire majeure entre Israël et le Hamas depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Israël a ensuite lancé une invasion terrestre de Gaza, entraînant la mort de 2 205 Palestiniens.

2018-2019 : Les manifestations à la frontière de Gaza, également appelées la Grande Marche du Retour, ont englobé une série de manifestations pacifiques qui ont eu lieu chaque vendredi le long de la frontière entre Gaza et Israël, à partir du 30 mars 2018 et jusqu’au 27 décembre 2019. Au cours de ces manifestations, les forces israéliennes ont été responsables de la perte de 223 vies palestiniennes, tandis que plus de 13 000 Palestiniens ont été blessés, dont la majorité étaient graves, et environ 1 400 personnes ont été touchées par trois à cinq balles.

Les manifestants réclamaient notamment le droit des réfugiés palestiniens à retourner sur les terres qu’ils ont quittées sous l’emprise d’Israël. Ils protestaient également contre le blocus terrestre, aérien et maritime imposé par Israël à la bande de Gaza.

2021 : La crise a commencé avec l’expulsion imminente de six familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem occupée, ce qui a conduit à des protestations des Palestiniens à Jérusalem-Est.

La situation s’est aggravée le 7 mai lorsque la police israélienne est entrée de force dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, utilisant des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, faisant plus de 600 blessés.

En réponse, le Hamas a tiré une multitude de roquettes vers Israël, ce qui a poussé Israël à mener des centaines de frappes aériennes. Ces frappes aériennes ont entraîné la mort tragique de 260 Palestiniens, dont la moitié étaient des enfants et des femmes. En outre, 1 948 personnes ont été blessées, dont 610 enfants et 400 femmes.

épuration ethnique en cours en Cisjordanie – au prix d’intimidations, de spoliations et de meurtres – ainsi que les effroyables massacres à caractère génocidaire* mis en œuvre dans la bande de Gaza.En sont clairement responsables Benyamin Netanyahu et le quarteron de criminels sur lesquels il s’appuie pour se maintenir au pouvoir et poursuivre, en violation délibérée du droit international, son projet criminel d’émergence d’un nouvel Eretz Israël.

Le nombre de Palestiniens tués depuis le début de la guerre d’Israël dans la Bande de Gaza est passé à 44 502, en plus de 105 454 blessés depuis le 7 octobre 2023, a annoncé dimanche le Ministère de la Santé de Gaza.

Dans son rapport quotidien sur le 424e jour du génocide, le Ministère a noté que les forces d’occupation israéliennes avaient commis deux massacres contre des civils dans la Bande de Gaza en 24 heures, tuant 36 personnes et blessant 96 autres personnes transportées dans des hôpitaux.

Plusieurs Palestiniens étaient tués et blessés ce matin, lors de frappes aériennes israéliennes dans diverses zones de la bande de Gaza.

Trois membres de la famille al-Masri ont été martyrisés dans une frappe aérienne sur la rue principale de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, alors qu’ils étaient en route pour vérifier leurs maisons.

* Pour mémoire, l’article II de la Convention des Nations unies définit le génocide comme étant « un crime commis dans l’intention de détruire tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

Conclusion et perspectives d’avenir

Birds are Khamas. pic.twitter.com/vdFE4W3Mq8

— Nadira Ali🇵🇸 (@Nadira_ali12) November 16, 2024

À travers ce parcours historique, il apparaît clairement que les conflits au Moyen-Orient, notamment les crimes sionistes, sont enracinés dans des tensions complexes et des injustices historiques. Depuis 1936, ces événements ont façonné des générations, entraînant des pertes humaines et des souffrances incommensurables des deux côtés. Dans ce contexte, il est crucial de reconnaître les points saillants qui ont rythmé cette période. Les désaccords territoriaux, les violences et les politiques de discrimination ont non seulement exacerbé le conflit mais ont également rendu difficile la mise en place d’un dialogue constructif.

Les perspectives d’avenir reposent désormais sur la capacité des communautés israéliennes et palestiniennes à surmonter ces défis. Une paix durable ne peut être atteinte sans justice et réconciliation. Il est impératif que les deux parties s’engagent dans des discussions ouvertes, basées sur le respect mutuel et la reconnaissance des droits de chacun. Cela nécessitera une volonté politique significative et un engagement sincère à aborder les griefs historiques et contemporains avec compassion et compréhension.

Les opportunités pour un dialogue productif sont présentes, et les multiples initiatives de paix témoignent de l’espoir qui persiste malgré les difficultés. Toutes les voix, qu’elles soient celles d’activistes, de leaders communautaires ou de citoyens ordinaires, doivent être entendues. En favorisant un climat de confiance, il est possible d’envisager des solutions qui soient justes et équitables pour toutes les parties concernées.

En somme, la route vers une paix durable au Moyen-Orient est semée d’embûches, mais en embrassant l’idée de justice et en honorant les récits individuels de souffrance, des ponts peuvent se construire entre les communautés. Seule cette voie permettra d’aspirer à un avenir où la coexistence paisible complète la quête de chacun pour une vie digne et sereine.

— Lucas Favre (@lucasfavre211) December 3, 2024

I had this habit when I was young, whenever I heard them make an accusation, I would research and boom, find quickly, it applies to them. The reason they're so GD paranoid about everyone in the world always demonizing other people like a cocaine addict is because their own… pic.twitter.com/bnxm9N6UXm

— Use Yandex Search Engine for Anti Zionist searches (@_NicoleNonya) November 10, 2024

The confession pic.twitter.com/Nw9P8gwEGu

— Too Blunt (@truthdeffender) December 3, 2024