Nous n’avons pas tué Saddam Hussein à cause des « armes de destruction massive », nous l’avons tué parce qu’il avait chassé d’Irak la Banque centrale appartenant aux Rothschild et qu’il était en train de mettre en place son propre système d’échange monétaire

C’est la vraie nature du sionisme : attirer l’attention, susciter un conflit pour ensuite jouer les victimes et déclencher un torrent de mensonges… et déclencher l’antisémitisme et le stratagème de l’holocauste…

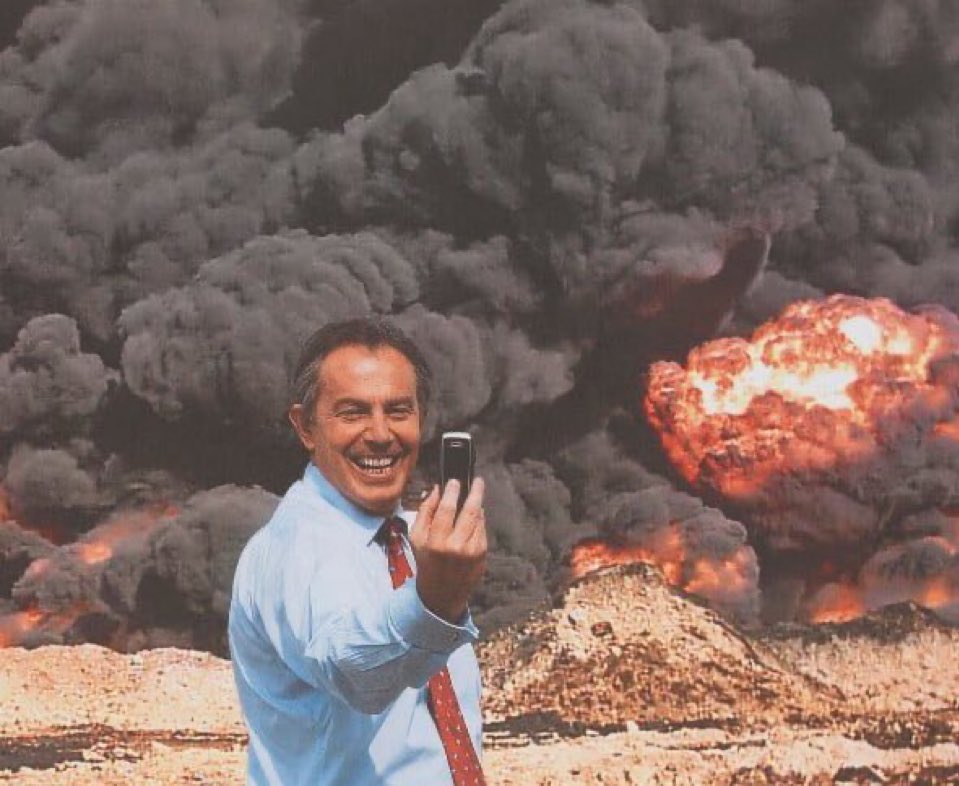

Il a fait tuer bcp d’Irakiens pour s’enrichir ranch villas compte en banque bien rempli. Va-t-il les prendre avec dans sa tombe ? Non les enfants et petits enfants vont se battre pour ce héritage taché de sang… Les grandes fortunes sont souvent des crimes oubliés Balzac

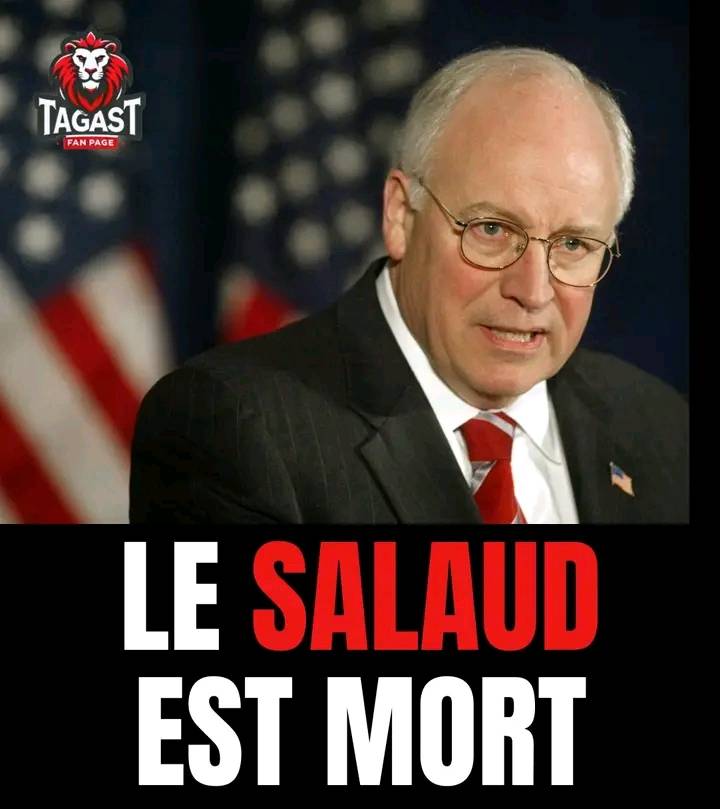

Et oui — même les salauds meurent. Il croyait, dans l’arrogance de sa puissance, que le pouvoir rachetait tout, qu’il suffirait d’ordres signés depuis la blancheur d’un bureau pour effacer le rouge du sang versé.

De sa main, ou par celles de ses complices, des peuples entiers furent livrés au chaos, des millions d’innocents sacrifiés sur l’autel du pétrole et de la cupidité. Sous les ors de Washington, on traçait, à l’encre du mensonge, les frontières du mal.

Mais le grand marionnettiste de l’ombre n’est plus. La terre a refermé sur lui son linceul de silence. Et le voilà désormais face au Juge suprême — celui qu’aucune armée ne peut menacer, qu’aucune fortune ne peut corrompre, et devant qui nul homme, si puissant fût-il, ne saurait fuir.

Lui qui, ici-bas, voulut faire de ce monde éphémère son paradis, se tient à présent — éternellement — aux portes de l’enfer.

Et moi, qui doute souvent de ce lieu de flammes, moi qui crois davantage à la clémence du Très-Haut qu’à la damnation, je me surprends à espérer que l’enfer existe, car s’il a jamais été conçu, c’est bien pour accueillir des hommes tels que lui.

Je me réjouis de sa mort — non point parce qu’il a quitté la terre des hommes, mais parce qu’il repose désormais entre les mains du Seigneur, là où toutes les puissances s’effondrent, où la ruse se tait, où l’or se dissout. Là où nul criminel, fût-il couronné d’arrogance, ne peut échapper à la justice éternelle. La mort met fin à l’impunité et ouvre les portes d’un procès sans témoins, sans procureur ni avocat, où Dieu seul est juge, et dont le jugement est définitif, irrévocable, avec exécution immédiate.

Introduction à Dick Cheney

THREAD 🧵 1/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

▪️ROTHSCHILD CENTRAL BANKS 🏦 ▪️WAR▪️ASSASSINATIONS

▪️GLOBALISM▪️

What do they all have in common?

HITLER-🇩🇪

JFK- 🇺🇸

SADDAM HUSSEIN 🇮🇶

MUAMMAR GADDAFI 🇱🇾

BRICS- PUTIN 🇷🇺 CHINA🇨🇳 IRAN🇮🇷 pic.twitter.com/fDusIIvcyZ

Dick Cheney, homme politique américain influent, a été l’un des architectes clés de la politique étrangère des États-Unis dans les années 2000. Né en 1941 à Lincoln, dans le Nebraska, Cheney a débuté sa carrière politique en tant qu’assistant au Congrès avant de gravir les échelons jusqu’à devenir membre de la Chambre des représentants du Wyoming. Son implication politique s’est intensifiée au fil des années, le menant à des rôles significatifs tels que secrétaire à la Défense sous l’administration de George H.W. Bush. Cependant, c’est durant son mandat en tant que vice-président des États-Unis, de 2001 à 2009, que son influence a été particulièrement marquante.

Cheney s’est distingué par sa vision géopolitique pragmatique et souvent controversée, qui s’est traduite par un soutien indéfectible aux interventions militaires. Sa conviction que la force militaire pourrait être utilisée pour protéger les intérêts américains à l’étranger s’est fortement manifestée lors des événements du 11 septembre 2001. En tant que bras droit de George W. Bush, il a joué un rôle central dans la décision de lancer l’invasion de l’Irak en 2003, justifiée par des allégations de possession d’armes de destruction massive par Saddam Hussein. Cette décision a non seulement révélé ses convictions, mais a également suscité un débat intense sur les implications morales et stratégiques de la guerre.

Souvent considéré comme un homme de l’ombre, Cheney représentait une approche plus militariste dans la politique américaine, visant à garantir la sécurité nationale par des moyens directs. Ses actions et ses déclarations ont eu des répercussions durables sur la perception des États-Unis sur la scène mondiale, changeant le paysage politique et militaire d’une manière qui continue de faire l’objet de débats. Le parcours de Cheney est emblématique des tensions entre diplomatie et intervention militaire, qui restent pertinentes dans les discussions contemporaines sur la politique américaine.

Le Rôle de Cheney dans l’Administration Bush

Richard B. Cheney a joué un rôle prépondérant en tant que vice-président au cours de l’administration de George W. Bush, influençant des décisions tant sur le plan intérieur qu’extérieur. Son expérience antérieure en tant que secrétaire à la Défense ainsi que ses liens étroits avec les secteurs de l’énergie et de la défense ont forgé son approche des défis auxquels les États-Unis faisaient face après les attentats tragiques du 11 septembre 2001. Dans le contexte de la politique américaine, Cheney est souvent perçu comme l’un des architectes de la réponse militaire des États-Unis, notamment à travers l’invasion de l’Irak en 2003.

Cheney a défendu une doctrine de sécurité nationale qui privilégiait l’action préventive contre le terrorisme international. Sa position au sein de l’administration lui a permis de promouvoir des initiatives controversées qui ont façonné le débat public sur la guerre et sur la lutte contre le terrorisme. En étroite collaboration avec des figures clés, telles que Donald Rumsfeld et Condoleezza Rice, Cheney a souvent trouvé un terrain d’entente sur des questions cruciales telles que la stratégie militaire et les nouvelles lois de sécurité intérieure.

Cependant, son approche agressive et ses positions en faveur de l’utilisation de la torture et des surveillances massives ont été vivement critiquées tant au sein du pays qu’à l’international. Ces décisions ont suscité des débats sur la moralité et l’efficacité des politiques que lui et l’administration Bush ont mises en place. L’influence de Cheney sur les opérations militaires et les politiques étrangères a établi un précédent pour les administrations futures, mettant en lumière les tensions entre sécurité nationale et libertés individuelles. Les conséquences de ses actions continuent de se faire sentir et restent au centre des discussions sur le rôle du pouvoir exécutif en temps de crise.

L’Invasion de l’Irak : Contexte et Motivations

L’invasion de l’Irak en 2003 a été un tournant majeur de l’histoire contemporaine, déclenchée par un ensemble de facteurs complexes sur les plans géopolitique et sécuritaire. À cette époque, le climat international était fortement influencé par les événements du 11 septembre 2001, qui avaient engendré une peur généralisée du terrorisme. Le gouvernement américain, dirigé par le président George W. Bush et son vice-président Dick Cheney, a utilisé cet événement tragique pour justifier des actions militaires à l’étranger. La lutte contre le terrorisme est ainsi devenue un argument central pour soutenir l’invasion irakienne.

Les autorités américaines ont affirmé que le régime de Saddam Hussein constituait une menace en raison de ses supposées armes de destruction massive (ADM) et de ses liens avec des groupes terroristes. Bien que ces arguments aient été contestés par de nombreux experts et responsables politiques, ils ont permis de mobiliser l’opinion publique et le soutien international, malgré les réserves exprimées par certains alliés. Dick Cheney a joué un rôle prépondérant dans la formulation de cette narrative, insistant sur le fait que des mesures militaires étant nécessaires pour protéger les États-Unis et leurs alliés contre de potentiels attaques.

En outre, les motivations géopolitiques ne peuvent être ignorées. La région du Moyen-Orient est d’une importance stratégique, en raison de ses vastes réserves de pétrole et de son influence sur les marchés énergétiques mondiaux. Cheney, ayant une longue carrière dans le secteur de l’énergie, était également préoccupé par les implications économiques de la situation en Irak. Par conséquent, les politiques américaines se sont articulées autour d’une combinaison d’arguments sécuritaires et d’intérêts économiques, reflétant ainsi une approche multipolaire qui a façonné la décision d’envahir l’Irak.

La Stratégie de Guerre de Cheney

Dick Cheney, en tant que vice-président sous George W. Bush, était un ardent défenseur de l’intervention militaire en Irak. Sa stratégie de guerre était caractérisée par une forte orientation vers une réponse militaire rapide et décisive face à ce qu’il percevait comme une menace imminente pour la sécurité nationale des États-Unis. Cheney soutenait que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, une position qui a été largement citée pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003.

Cheney prônait également une approche offensive du combat, qui se traduisait par l’utilisation de la force militaire pour établir un régime pro-démocratique en Irak, dans l’espoir que cela ouvrirait la voie à une transformation plus large de la région du Moyen-Orient. Il argumentait que l’instabilité dans cette région pouvait être combattue par la projection de la puissance américaine, espérant ainsi instaurer un modèle de démocratie qui pourrait servir de contrepoids aux régimes totalitaires et extrémistes.

En outre, Cheney avait une influence notable sur les politiques militaires et de sécurité, en travaillant en étroite collaboration avec le Pentagone et d’autres agences de sécurité nationale. Son interaction avec le secrétaire à la Défense donait une dynamique particulière à l’élaboration de la stratégie militaire. Il plaidait pour le soutien inébranlable de l’armée américaine, soulignant l’importance de l’armement et de la logistique afin d’assurer un succès rapide sur le terrain. Ce soutien robuste à l’armée reflétait à la fois une conviction personnelle que l’intervention était justifiée et une stratégie géopolitique plus large, visant à redéfinir l’ordre dans la région. Enfin, la planification stratégique de Cheney a laissé une empreinte durable sur le discours sur la sécurité nationale et les approches militaires futures des États-Unis.

Conséquences de la Guerre en Irak

La guerre en Irak, déclenchée en 2003, a eu des conséquences profondes tant pour la région du Moyen-Orient que pour les États-Unis et le reste du monde. Sur le plan humanitaire, le conflit a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes, tant militaires que civiles, ainsi que des millions de déplacés. Cette situation a créé une crise humanitaire persistante, exacerbant les conditions de vie des populations irakiennes, tout en mettant à mal les infrastructures essentielles du pays.

Du point de vue politique, la guerre en Irak a profondément modifié la dynamique du pouvoir dans la région. La chute de Saddam Hussein a ouvert la voie à des luttes de pouvoir internes parmi les différentes factions et groupes ethniques, notamment les chiites, les sunnites et les kurdes. Cette volatilité a finalement conduit à une longue période d’instabilité, favorisant la montée de groupes militants tels que l’État islamique. Les critiques de Dick Cheney quant à la gestion de cette guerre soulignent que la planification post-conflit a été largement insuffisante, contribuant ainsi au chaos et à l’anarchie qui ont suivi.

Économiquement, la guerre a engendré des coûts considérables pour les États-Unis, avec des dépenses militaires s’élevant à des milliers de milliards de dollars. Cet investissement a suscité des débats quant à ses retombées, tant à court terme qu’à long terme. Alors que certains soutiennent que la guerre a permis d’assurer des approvisionnements en pétrole, d’autres affirment qu’elle a aggravé la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la région et altéré leur position géopolitique.

À long terme, la stabilité au Moyen-Orient demeure précaire, et les conséquences de la guerre en Irak continuent de résonner dans les politiques de sécurité et de défense des États-Unis. L’héritage de ce conflit pose des défis complexes pour les décideurs politiques et stratégiques, afin de naviguer dans un paysage international en constante évolution.

Les Controverses Entourant Cheney

La carrière de Dick Cheney a été marquée par de nombreuses controverses, qui ont souvent dominé le récit public concernant son influence sur la politique américaine. L’une des plus significatives a été l’accusation de manipulation d’informations sur les armes de destruction massive (ADM) avant l’invasion de l’Irak en 2003. Cheney, en tant que vice-président, était un fervent défenseur de l’intervention militaire et a largement contribué à marteler l’idée que l’Irak possédait des ADM. Ces affirmations se sont révélées infondées par la suite, ce qui a suscité de vives critiques non seulement contre Cheney, mais aussi contre l’administration Bush dans son ensemble, érodant ainsi la confiance du public envers les autorités gouvernementales.

De plus, Dick Cheney a été un fervent proponent de l’utilisation de méthodes de torture pour obtenir des informations sur les terroristes après les attentats du 11 septembre 2001. Le recours à ces méthodes, telles que la simulation de noyade, a suscité des débats éthiques intenses, divisant l’opinion publique. Les défenseurs de ces techniques ont souvent cité la nécessité de protéger la sécurité nationale, tandis que les critiques ont plaidé que ces pratiques enfreignaient les droits de l’homme et portaient atteinte à l’image du pays à l’échelle internationale.

Ces controverses ont indéniablement façonné la perception publique de Cheney. Bien qu’il ait été un homme politique influent, ses actions ont également suscité un rejet considérable. Des sondages d’opinion ont montré que Cheney était l’une des figures les plus impopulaires de l’administration Bush, une réputation qui perdure aujourd’hui. En abordant ces questions, il est essentiel de reconnaître comment les actions de Cheney ont non seulement impacté la politique extérieure des États-Unis, mais aussi poussé à une réflexion plus large sur le rôle des dirigeants dans l’utilisation de la guerre et des méthodes controversées au nom de la sécurité nationale.

Le Héritage de Dick Cheney

Dick Cheney, figure centrale de la politique américaine au début du XXIe siècle, a laissé un héritage difficile à évaluer, principalement en raison de son rôle prépondérant dans l’invasion de l’Irak en 2003. En tant que vice-président sous George W. Bush, Cheney a été un fervent défenseur de l’intervention militaire, arguant que cette action était essentielle pour préserver la sécurité nationale des États-Unis. Cette perspective a non seulement façonné la politique étrangère des États-Unis pendant son mandat, mais continue également d’influencer les décisions et les stratégies adoptées par les dirigeants modernes.

Les idéologies de Cheney, qui incluent une forte posture interventionniste et une approche axée sur la puissance militaire, ont suscité des débats intenses au sein de la sphère politique américaine. Sa conviction que la guerre était parfois nécessaire pour contrer les menaces, même sans une approbation claire des Nations Unies, a laissé un impact durable sur la manière dont les politiques de défense et de sécurité nationale sont formulées. Ces tactiques, qui ont été critiquées pour leur manque de transparence et leur approche unilatérale, continuent de résonner dans les discussions contemporaines sur l’usage de la force militaire.

De plus, l’héritage de Cheney est marqué par les conséquences de l’invasion, tels que l’instabilité prolongée au Moyen-Orient et la montée du terrorisme. Les conséquences stratégiques de ces événements sont devenues des points de référence pour les politiques futures, avec des dirigeants qui interrogent désormais l’efficacité des interventions militaires inspirées par Cheney. L’influence de ses décisions se fait sentir dans le débat actuel sur la guerre et les efforts pour reconstruire des nations après des conflits, soulignant le fait qu’un héritage politique peut perdurer bien au-delà du mandat d’un individu.

Réactions à Son Décès

La mort de Dick Cheney, figure controversée de la politique américaine et architecte de la guerre en Irak, a suscité des réactions variées au sein de la communauté politique, des journalistes et du grand public. Les personnalités politiques ont été divisées dans leurs appréciations, certains saluant sa défense inébranlable des intérêts américains, tandis que d’autres critiquaient son rôle dans la décision d’envoyer des troupes en Irak en 2003. Les membres du Parti républicain se sont souvent exprimés sur le courage et la détermination de Cheney, le qualifiant de patriote, tandis que les démocrates et divers groupes de défense des droits humains ont souligné les conséquences tragiques de ses actions.

Du côté des journalistes, les réactions ont été tout aussi divergentes. Certains ont décrit Cheney comme un homme pragmatique qui a pris des décisions difficiles pendant une période de crise, en mettant l’accent sur sa vision stratégique en matière de sécurité nationale. D’autres, en revanche, ont dénoncé ses choix controversés, notamment son soutien à la torture et à la surveillance de masse, qu’ils estiment avoir terni l’image des États-Unis à l’échelle mondiale. Les tribunes dans la presse, les émissions d’actualité et les réseaux sociaux ont ainsi été le théâtre d’un débat animé, reflétant les sentiments mitigés autour de son héritage.

Pour le grand public, les réactions ont également varié, allant de la célébration de ses contributions à la sécurité nationale à des sentiments de colère en raison des conséquences des conflits au Moyen-Orient. Des commémorations ont eu lieu pour honorer les vies perdues pendant ces guerres, avec des manifestations et des déclarations de groupes pacifistes appelant à réfléchir sur le coût humain des décisions politiques. Les opinions sur Cheney continuent de diviser, montrant que son impact sur la politique américaine et mondiale demeure un sujet de débat intense et passionné.

Conclusion : Un Regard sur le Futur

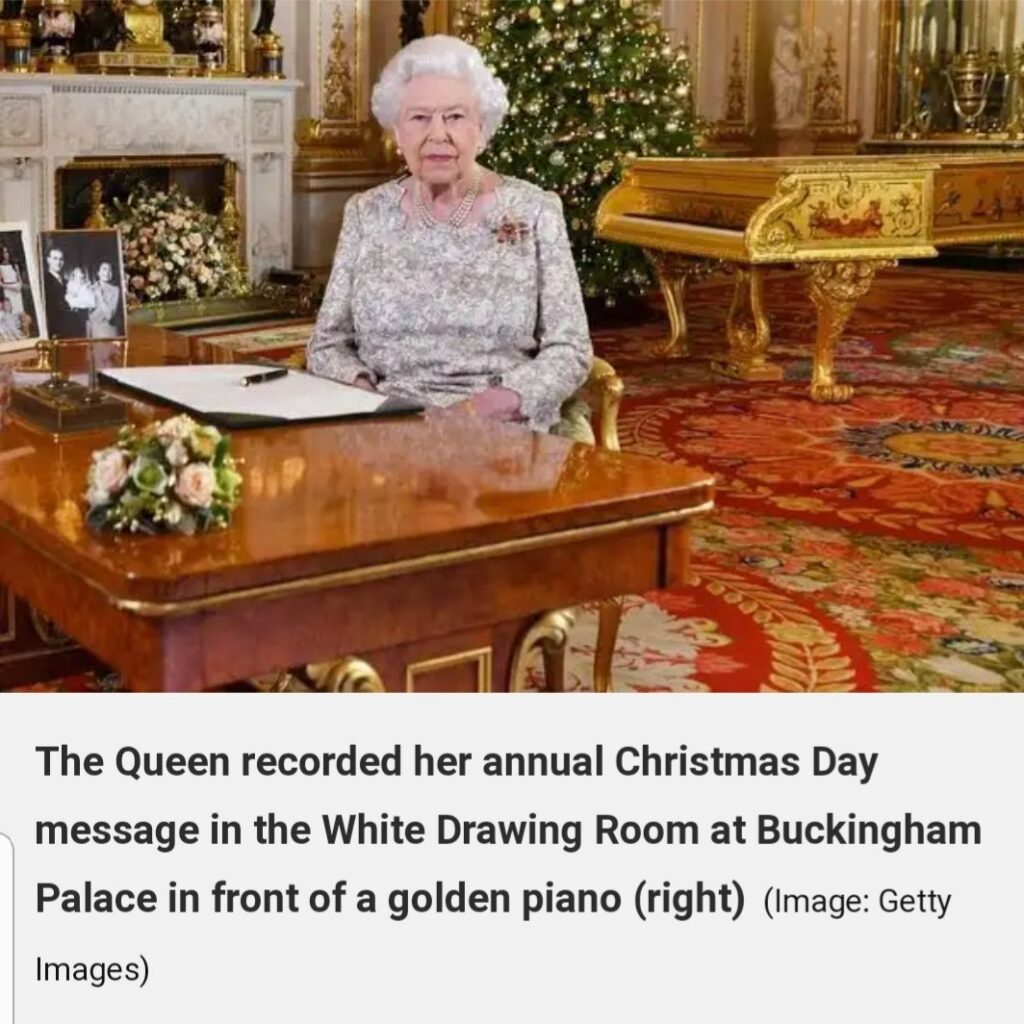

Le piano de Sa Majesté a été volé dans les palais de Saddam Hussein pendant la propagation de la démocratie en Irak.

Her Majesty's piano was stolen from Saddam Hussein's palaces during the spread of democracy in Iraq. pic.twitter.com/22bmP4sK7C

— Emelia (@blondfighter20) July 8, 2025

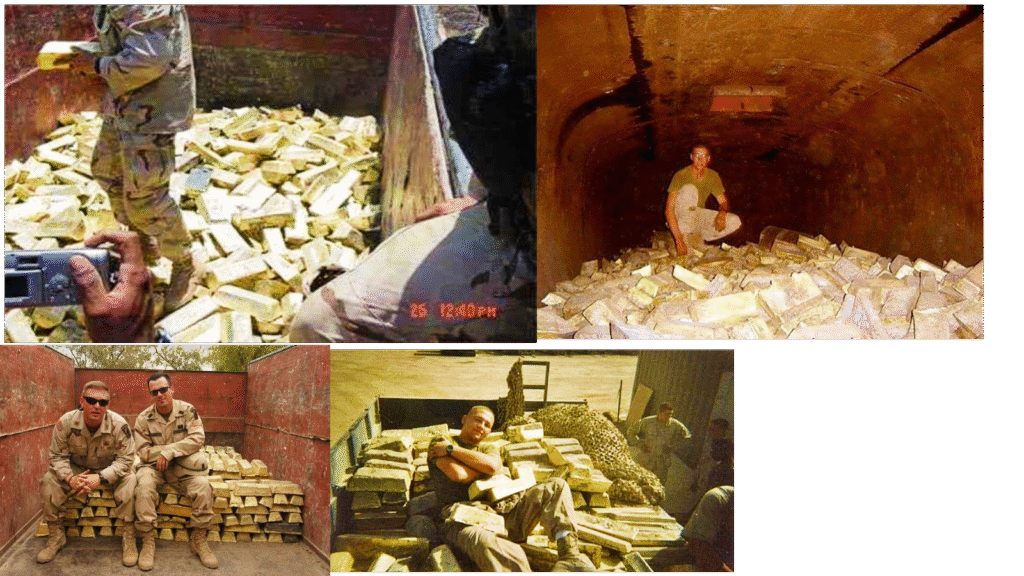

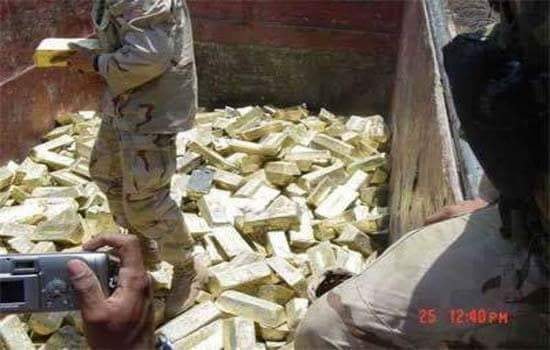

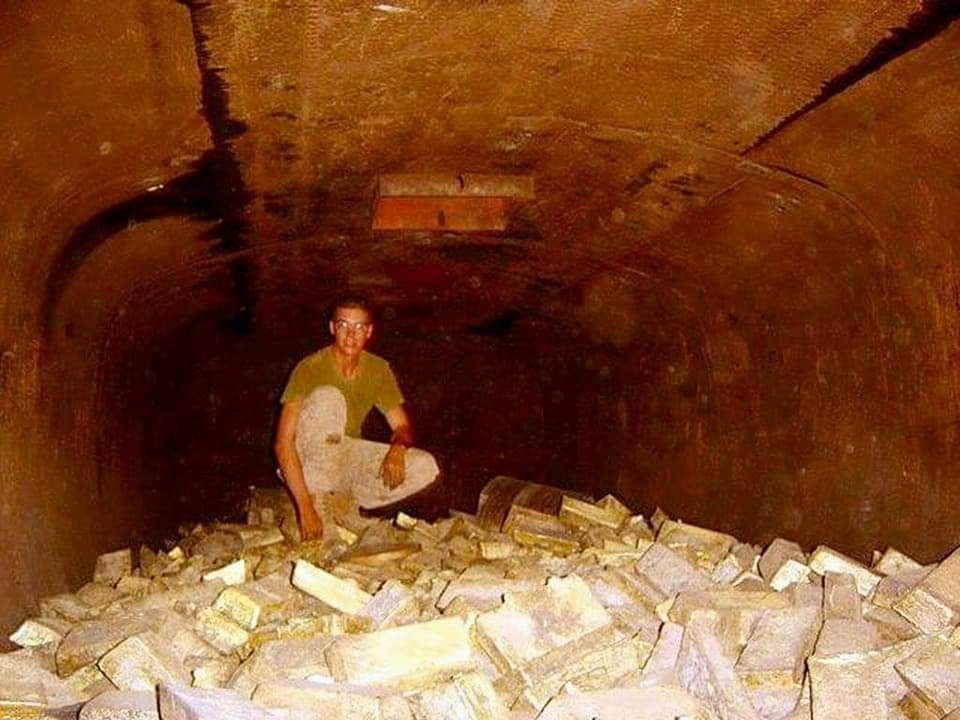

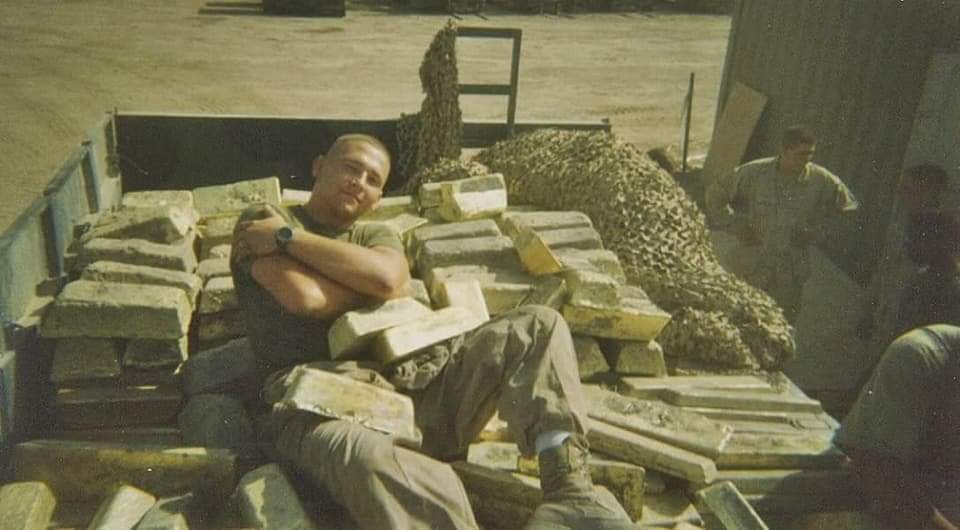

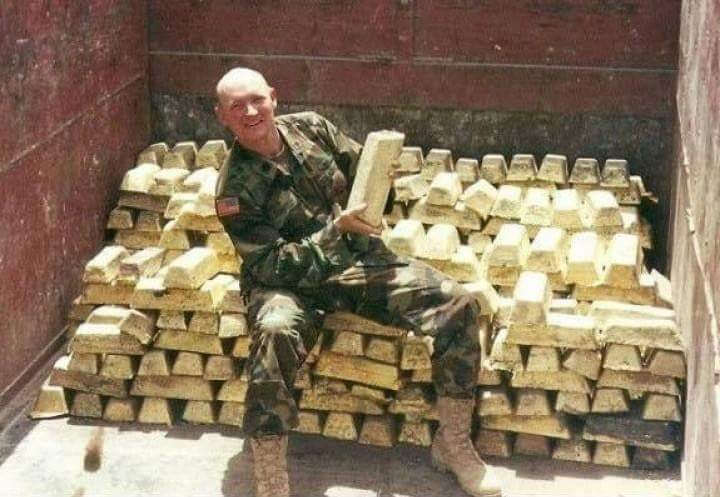

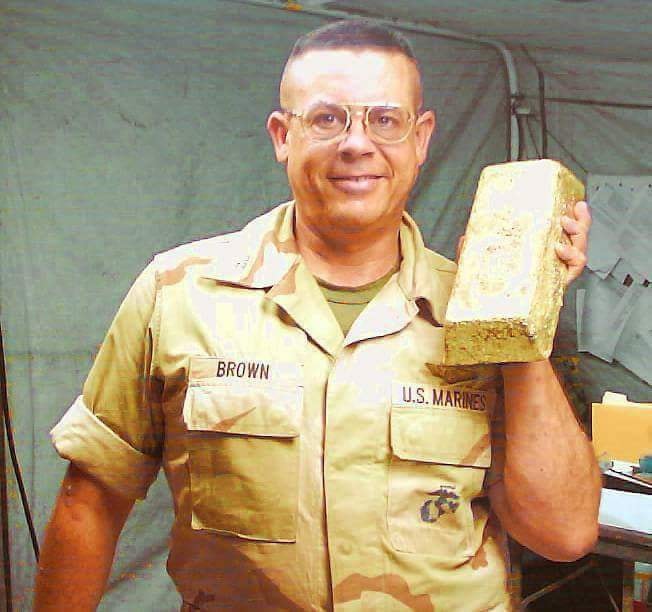

🇺🇸 IMAGES RARES DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE DE SADDAM HUSSEIN SAISIES PAR L'ARMÉE AMÉRICAINE. pic.twitter.com/Qq2rslBNkJ

— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) September 30, 2025

Le décès de Dick Cheney, figure emblématique de la politique américaine, marque un tournant significatif non seulement pour son héritage personnel, mais également pour le paysage politique actuel et futur. Cheney, en tant qu’architecte majeur de la guerre en Irak, a profondément influencé les débats sur la sécurité nationale et l’intervention militaire. Tandis que sa vision du monde, étayée par une approche proactive et parfois controversée, a suscité des débats passionnés, elle a également été le catalyseur d’un changement dans la perception publique des actions militaires américaines. Son rôle dans la formulation de la stratégie de défense a façonné les attentes et les normes qui perdurent dans les discussions sur le rôle des États-Unis sur la scène internationale.

À la lumière de son décès, des interrogations subsistent quant à l’impact de ses décisions sur les politiques contemporaines. Les partisans de l’intervention militaire pourraient voir son héritage comme un modèle à suivre, tandis que ceux en faveur d’une approche plus diplomatique et mesurée pourraient revendiquer les leçons tirées des erreurs stratégiques et des conséquences imprévues de conflits prolongés. L’influence de Cheney sur la perception de l’éthique en politique, notamment en matière de transparence et de responsabilité, suscite également des débats qui continueront de façonner la législation et les discussions publiques.

Au fur et à mesure que les États-Unis naviguent dans un monde en constante évolution, les décisions prises pendant l’administration de Cheney offrent un cadre pour examiner le passé tout en influençant les stratégies futures. La nécessité d’un équilibre entre la sécurité nationale et les impératifs éthiques demeure une préoccupation centrale. En fin de compte, le phénomène Cheney pourrait servir de point de référence pour les futures générations de décideurs politiques, tant pour l’évaluation des interventions militaires que pour le respect des valeurs démocratiques.»

BANQUES CENTRALES ROTHSCHILD GUERRES ET ASSASSINATS

GLOBALISME

Qu’ont-ils tous en commun ?

HITLER-

JFK-

SADDAM HUSSEIN

MUAMMAR GADDAFI

BRICS- POUTINE CHINE IRAN

THREAD 🧵 1/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

▪️ROTHSCHILD CENTRAL BANKS 🏦 ▪️WAR▪️ASSASSINATIONS

▪️GLOBALISM▪️

What do they all have in common?

HITLER-🇩🇪

JFK- 🇺🇸

SADDAM HUSSEIN 🇮🇶

MUAMMAR GADDAFI 🇱🇾

BRICS- PUTIN 🇷🇺 CHINA🇨🇳 IRAN🇮🇷 pic.twitter.com/fDusIIvcyZ

THREAD 🧵 2/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

What is a Central Bank.

(Same as the Federal Reserve Bank. The reason for name change will be explained in the animation video) pic.twitter.com/o7sJ0sTTZV

THREAD🧵 3/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

Hitler came into power in March 1933. One of the first things he did was outlaw the “banking debt based system.” The country flourished. He was allegedly the first and only leader to have ever arrested a Rothschild. I’m sure it didn’t do him any favors. pic.twitter.com/HvLxzIXKGF

THREAD 🧵 4/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

Printing your own money and removing yourself from the central banking system may make you a few enemies as we shall see. pic.twitter.com/q6M3fClKIC

Qu’est-ce qu’une banque centrale ?

(Identique à la Banque fédérale de réserve. La raison du changement de nom sera expliquée dans la vidéo d’animation)

Hitler est arrivé au pouvoir en mars 1933. L’une de ses premières mesures a été d’interdire le « système bancaire basé sur la dette ». Le pays a prospéré. Il aurait été le premier et le seul dirigeant à avoir jamais arrêté un Rothschild. Je suis sûr que cela ne lui a pas rendu service.

THREAD 🧵 5/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

The Federal Reserve Explained in Animation. (a.k.a. the Central Bank.) The American people did not want a Central Bank so the bankers changed the name to Federal Reserve for the Americans)…full video will be in the sourced information. pic.twitter.com/qusI2GiHFi

Imprimer votre propre monnaie et vous retirer du système bancaire central peut vous valoir quelques ennemis, comme nous le verrons.

La Réserve fédérale expliquée en animation. (alias la Banque centrale.) Le peuple américain ne voulait pas d’une banque centrale, alors les banquiers ont changé son nom en « Réserve fédérale » pour les Américains)… La vidéo complète sera disponible dans les informations sources.

THREAD 🧵 7/20

— Truth Troll Official™️ (@truthtroll_X) May 4, 2024

BRICS – an intergovernmental organization comprising Brazil 🇧🇷 , Russia🇷🇺, India🇮🇳, China🇨🇳, South Africa🇿🇦 , Egypt🇪🇬, Ethiopia🇪🇹, Iran, 🇮🇷 and the United Arab Emirates. 🇦🇪

There is allegedly 30 other countries that are interested in joining BRICS.

According to… pic.twitter.com/IbKZNkmmzZ

Le président Woodrow Wilson a immédiatement regretté d’avoir signé cette loi et a déclaré qu’il avait « ruiné mon pays… Toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes ».

BRICS – organisation intergouvernementale regroupant le Brésil , la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud , l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis. Trente autres pays seraient intéressés par une adhésion au BRICS. D’après le graphique, le BRICS aura bientôt un pouvoir d’achat supérieur à celui du G7.

POUTINE est à la tête du développement d’une nouvelle monnaie, probablement adossée à l’or (au lieu de rien, ce qui est le cas de notre monnaie fiduciaire), qui permettra à lui-même et au reste des BRICS de se distancier du système bancaire central. Et qui sommes-nous en train de nous mettre à dos pour entrer en guerre ? Cela vous semble familier ? Hmmm

Pensons-nous vraiment que l’Iran souhaite entrer en guerre avec les États-Unis ? Ou s’agit-il plutôt d’un message adressé aux autres pays qui changent leur monnaie pour… vous savez… ne pas le faire ? Je veux dire, nous n’avons jamais manipulé le discours auparavant. Nous y reviendrons plus tard.

Le secrétaire d’État américain Blinken venait de se rendre en Chine et si certains d’entre vous ont vu le langage corporel entre Blinken et le président Jinping, je veux dire, ce n’était pas vraiment chaleureux et amical… Et puis vous avez ce message ci-dessous.

La Chine affirme que les jours où les États-Unis tyrannisaient le monde touchent à leur fin.

Ce qui est vraiment préoccupant, c’est le budget militaire « caché » de la Chine qui a été révélé (et dont je suis sûr que les États-Unis disposent également). D’après les chiffres ci-dessous, il rivalise presque avec celui des États-Unis. Et si l’on tient compte du fait que la main-d’œuvre chinoise est moins chère , il pourrait même dépasser le budget américain ?

LE MÉGA-BUDGET MILITAIRE CACHÉ DE LA CHINE, D’UN MONTANT DE 710 MILLIARDS DE DOLLARS, RÉVÉLÉ AU GRAND JOUR Un rapport explosif de l’American Enterprise Institute (AEI) affirme que les dépenses réelles de la Chine en matière de défense pourraient atteindre le montant astronomique de 710,6 milliards de dollars, soit trois fois plus que le chiffre officiel de 229 milliards de dollars. Cette sous-estimation massive inclut des coûts négligés tels que la R&D, les retraites et les forces paramilitaires, faisant passer la Chine du statut de simple « défi » à celui de « menace » dominante, avec un budget désormais PRESQUE ÉGAL à celui des États-Unis, qui s’élève à 800 milliards de dollars.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)