Le cycle de la violence à Gaza

The Hewish State of Israel are the Nazi's of the 21st Century pic.twitter.com/Qx0T5vUsv4

— Raj Patel (@RajPatel410261) September 2, 2025

His family name is Mileikowsky, they’re from Poland… they changed their name so you don’t realise they’re settlers…🇵🇱🇮🇱 pic.twitter.com/d3X1pjtnyW

— ADAM (@AdameMedia) August 31, 2025

Fico criticizes EU pic.twitter.com/zXPzeBlbXE

— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 2, 2025

Depuis le 7 octobre, Israël a tué plus de journalistes que :

– la guerre civile américaine

– les Première et Seconde Guerres mondiales

– la guerre de Corée

– la guerre du Vietnam (y compris le Cambodge et le Laos)

– les guerres de l’ex-Yougoslavie, les années 1990 et 2000

– la guerre post-11 septembre en Afghanistan.

TOUS COMBINÉS!!

❗️Since Oct. 7, Israel has killed more journalists than:

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 1, 2025

– the U.S. Civil War

– World Wars I and II

– the Korean War

– the Vietnam War (incl. Cambodia and Laos)

– Former Yugoslavia wars, 1990s and 2000s

– the post-9/11 war in Afghanistan.

ALL COMBINED!!https://t.co/D4x56mQEFx pic.twitter.com/XzDB4zm6pE

— Frank O'Callaghan (@ionank) September 1, 2025

Le cycle de la violence à Gaza est un phénomène complexe et tragique, qui a des racines historiques profondes et des implications durables pour les familles palestiniennes. Ce cycle, souvent marqué par une escalade des tensions entre Israël et Gaza, engendre une souffrance immense pour les civils innocents. Les récentes escalades de violence ont mis en lumière la vulnérabilité des populations locales, qui se trouvent prises au piège dans un conflit incessant. L’effet dévastateur de cette violence sur les familles déplacées ne doit pas être sous-estimé.

Au fil des années, les hostilités ont fluctué entre des périodes de calme relatif et des explosions de violence. Les bombardements aériens, les attaques au sol et les représailles militaires exacerbent un environnement déjà fragile. Cette situation s’accompagne souvent d’un nombre élevé de pertes civiles, attirant l’attention de la communauté internationale tout en suscitant des appels à la paix. Cependant, malgré ces appels, la réalité sur le terrain reste marquée par une spirale de représailles qui rend difficile l’établissement d’un dialogue constructif.

Les causes profondes de ce conflit trouvent leurs origines dans des revendications territoriales, des différences culturelles, et des aspirations nationales qui s’opposent. Les enjeux géopolitiques, ainsi que les dynamiques de pouvoir, compliquent davantage la situation, rendant un accord de paix durable presque illusoire. Les civils, et plus particulièrement les familles palestiniennes, se retrouvent en première ligne. Ils subissent les conséquences de ce cycle de violence, notamment la perte de leurs êtres chers, la destruction de leurs habitations, et l’effritement de leurs communautés. Les expulsions et déplacements ne sont pas seulement une question de géographie, mais aussi une tragédie humaine qui façonne l’avenir des générations à venir.

Déplacements internes et réfugiés

La bande de Gaza connaît un phénomène alarmant de déplacements internes, un problème profondément ancré dans le contexte socio-politique de la région. Les habitude des familles palestiniennes déplacées sont bouleversées par des conflits récurrents, des blocus et des violations des droits de l’homme. Ces facteurs contraignent de nombreuses personnes à fuir leurs foyers, provoquant une crise humanitaire. Le nombre de déplacés internes a considérablement augmenté, mettant une pression immense sur les ressources limitées de Gaza.

Les conditions de vie dans les abris temporaires sont critiques et soulèvent des préoccupations majeures en matière de dignité humaine. Les familles, souvent composées de plusieurs générations, se retrouvent entassées dans des espaces restreints, où l’accès à l’eau potable, à la nourriture, et à des services de santé adéquats est limité. Ce manque de ressources fondamentales engendre un climat de stress et d’incertitude. De plus, les infrastructures sanitaires sont souvent inadéquates, accentuant ainsi les vulnérabilités des réfugiés.

La vie quotidienne des réfugiés dans Gaza est marquée par la lutte pour la survie. Les adultes peinent à trouver du travail, ce qui impacte directement la qualité de vie des enfants. Pour ces derniers, l’accès à l’éducation est souvent compromis, ce qui a des répercussions à long terme sur leur développement. En plus de ces défis matériels, les familles palestiniennes déplacées font face à des douleurs psychologiques dues à la perte de leur domicile et de leurs proches, exacerbant ainsi une situation déjà précaire.

La communauté internationale continue d’appeler à des solutions durables pour ce problème croissant des déplacés internes. En soutenant les organisations humanitaires et en plaidant pour des changements politiques, il est crucial d’apporter une aide concrète aux familles affectées par cette tragédie. Les efforts doivent se concentrer sur la protection des droits des réfugiés et sur le rétablissement des conditions de vie traitables qui favorisent une existence digne et sécurisée.

Les défis humanitaires à Gaza

La situation humanitaire à Gaza est devenue de plus en plus préoccupante, entraînant une crise qui touche des millions de personnes. Les conflits récurrents dans cette région ont exacerbé les conditions de vie déjà difficiles, mettant en lumière des défis majeurs, notamment l’accès à l’eau, aux soins de santé et à la nourriture. Dans un territoire où les infrastructures sont souvent endommagées, l’approvisionnement en eau potable est particulièrement préoccupant. Les pénuries d’eau rendent difficile non seulement la consommation, mais aussi l’hygiène personnelle, augmentant ainsi les risques de propagation de maladies.

En matière de soins de santé, les hôpitaux sont souvent surpeuplés et manquent de ressources essentielles, notamment de médicaments et de matériel médical. Les services de santé sont en proie à des interruptions fréquentes, ce qui rend le traitement des maladies chroniques et les interventions d’urgence particulièrement complexes. Les professionnels de la santé dans la région luttent pour fournir des soins de qualité alors qu’ils sont confrontés à des défis logistiques considérables, y compris des attaques sur les infrastructures médicales.

Quant à la sécurité alimentaire, le blocus prolongé et les restrictions au mouvement ont gravement affecté la production locale. Les marchés sont souvent inadéquats pour répondre aux besoins nutritionnels de la population. Les familles sont de plus en plus dépendantes de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins alimentaires de base. Les organisations humanitaires jouent un rôle crucial dans cette crise, fournissant des secours essentiels et tentant d’apporter une assistance là où elle est nécessaire. Toutefois, les contraintes d’accès et les défis logistiques compliquent leur mission et limitent l’efficacité des efforts déployés.

Il est impératif d’affronter ces défis humanitaires afin d’apporter un changement durable et d’améliorer la qualité de vie des familles palestiniennes déplacées à Gaza. Une attention accrue et un soutien international constant sont essentiels pour répondre à cette crise humanitaire croissante.

Récits de familles touchées

La crise humanitaire à Gaza a transformé la vie de nombreuses familles palestiniennes en un véritable cauchemar. Parmi ces vies touchées, nous trouvons la famille Al-Masri, qui a perdu son domicile lors d’un bombardement. Ayant vécu dans leur maison pendant plus de vingt ans, ils se sont réveillés un matin pour découvrir que tout ce qu’ils avaient construit avait été réduit en poussière. L’anxiété qui en résulte, couplée à la perte de leur lieu de vie, a profondément marqué leurs enfants, qui luttent maintenant pour comprendre cette violence incessante.

Leur histoire n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. La famille Kassem, quant à elle, a été forcée de fuir sa maison après que des frappes aériennes aient ciblé le quartier où ils résidaient. Leur évacuation rapide les a laissés avec à peine quelques affaires, tandis que les souvenirs de leur vie précédente les hantent. Chacun des membres de la famille porte un poids émotionnel lourd à cause des pertes subies, que ce soit des amis, des membres de la famille, ou leur sécurité déjà précaire.

Les enfants de la région, comme ceux issus des familles Khan et Taha, sont confrontés à la peur et à l’incertitude. Leurs récits sont empreints d’un désir ardent de normalité ; ils aspirent à retrouver leurs amis, à jouer librement sans craindre les bombardements. Malheureusement, leur quotidien est ponctué par des sirènes d’alerte et des images de destruction, des événements qui nuisent gravement à leur développement psychologique.

Ces histoires soulignent non seulement l’impact des bombardements israéliens sur les individus, mais elles nous rappellent aussi que derrière chaque statistique se cache une vie humaine, pleine de rêves, d’espoirs et de désirs. Les récits de familles déplacées à Gaza démontrent l’urgence de répondre à la souffrance humaine, qui ne peut être réduite à de simples chiffres.

Reactions internationales et politiques

Ursula Von Der Leyen pic.twitter.com/GyeAVFeyQV

— Humain (@lasuite72) September 2, 2025

La situation à Gaza, marquée par le déplacement massif de familles palestiniennes, a suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale. Les acteurs mondiaux, allant des gouvernements aux organisations non gouvernementales, ont exprimé leur préoccupation face à la crise humanitaire qui se déroule dans cette région. Les États-Unis, l’Union Européenne et d’autres nations ont publié des déclarations dénonçant la violence et appelant au respect des droits humains. Dans de nombreux cas, ces déclarations ont été accompagnées d’appels à un cessez-le-feu immédiat, mettant en lumière la nécessité d’une intervention humanitaire urgente.

Les sanctions économiques imposées à certains acteurs régionaux ont également été un sujet clé de discussion. La communauté internationale a souvent pris position sur l’impact que ces mesures peuvent avoir sur la population civile de Gaza. Tandis que certains pays soutiennent que les sanctions visent à contraindre les groupes armés à cesser les hostilités, d’autres soutiennent qu’elles aggravent les souffrances des familles palestiniennes déjà précaires. Cette dichotomie dans les perceptions souligne les tensions géopolitiques qui influencent les réponses à la crise.

Les organisations internationales, telles que les Nations Unies, ont également joué un rôle majeur en plaidant pour une aide humanitaire essentielle. Les agences de l’ONU ont mis en avant la nécessité d’une augmentation des ressources pour répondre aux besoins croissants des déplacés. Malgré les efforts déployés pour mobiliser des fonds, les obstacles politiques compliquent souvent la distribution de l’aide. Ce contexte souligne l’élargissement des défis humanitaires auxquels sont confrontées les familles palestiniennes, qui continuent de souffrir des conséquences directes des décisions politiques et des conflits en cours.

Appels à la paix et à la sécurité

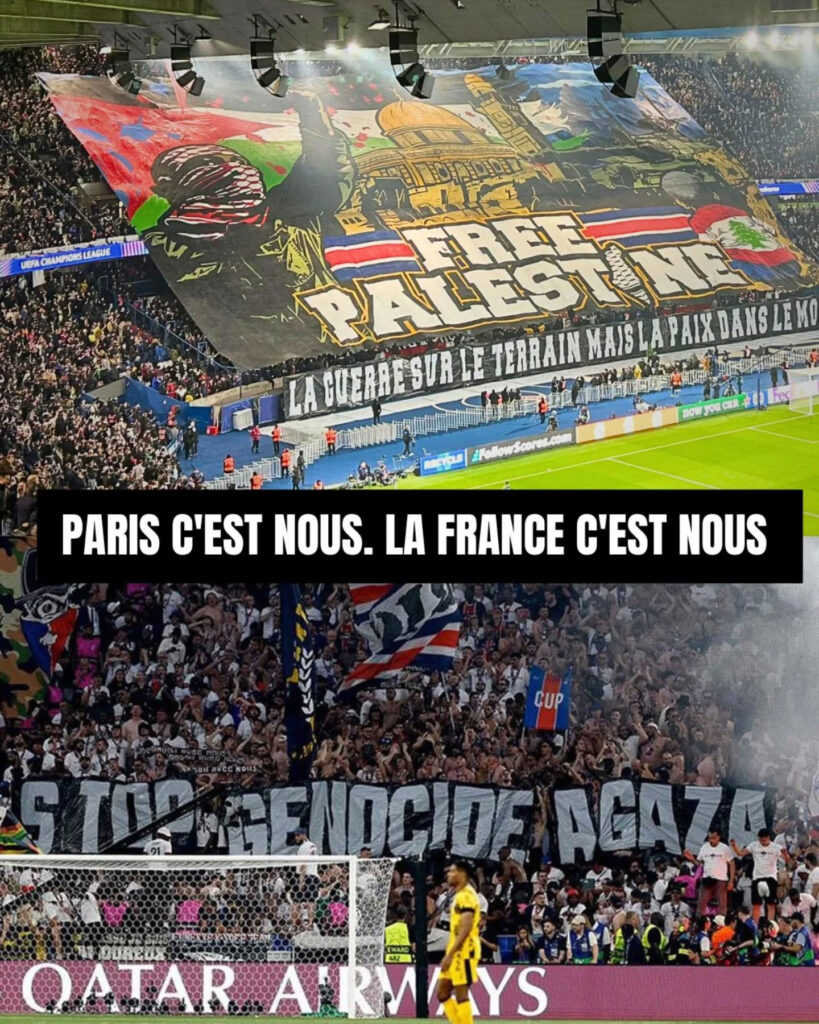

La situation des familles palestiniennes déplacées à Gaza a suscité de vives préoccupations au niveau international, entraînant une multitude d’appels à la paix et à la sécurité. Divers mouvements de la société civile, ainsi que des leaders mondiaux, ont exprimé leur désir de voir une résolution pacifique au conflit qui perdure depuis trop longtemps. Les témoignages poignants des personnes touchées par la violence résonnent à travers le monde, alimentant une demande croissante pour des solutions durables et humaines.

Des organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial dans la sensibilisation à la condition des familles déplacées. Elles lancent des campagnes pour attirer l’attention des gouvernements et des institutions internationales, en appelant à une intervention urgente pour mettre fin aux hostilités. Les appels incluent souvent des recommandations pour lever les blocus, faciliter l’accès humanitaire et garantir la sécurité des civils, en particulier des enfants, en fournissant un environnement propice à leur développement.

Au niveau politique, plusieurs dirigeants mondiaux ont également pris position en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, ainsi que de négociations de paix. Des propositions telles que l’établissement d’une trêve durable et l’engagement dans des dialogues bilatéraux sont souvent évoquées comme des moyens de parvenir à une paix durable. Les Nations Unies, par leur action et leurs résolutions, encouragent une approche centrée sur les droits humains.

La communauté internationale a un rôle déterminant à jouer en facilitant les discussions entre les parties concernées, en prenant en compte les préoccupations des familles déplacées. Ces appels à la paix et à la sécurité sont essentiels pour créer un environnement où les familles palestiniennes peuvent espérer un avenir meilleur, loin des conflits et des incertitudes quotidiennes.

Conclusion : un avenir incertain pour Gaza

La situation actuelle à Gaza demeure préoccupante et complexe, caractérisée par des défis humanitaires et des tensions politiques persistants. Les familles palestiniennes déplacées vivent une tragédie quotidienne, exacerbée par un accès limité aux ressources essentielles telles que l’eau, la nourriture et les soins médicaux. Des décennies de conflits ont créé un environnement où la sécurité des civils est constamment menacée, rendant la vie difficile pour les habitants de cette région. En outre, les tensions géopolitiques continuent de compliquer les efforts visant à établir une paix durable.

Dans ce contexte incertain, il est crucial d’envisager des solutions concrètes pour améliorer la vie des populations touchées. L’assistance humanitaire représente une étape essentielle, mais elle ne saurait se substituer à une approche politique globale qui prend en compte les besoins et les droits des Palestiniens. La communauté internationale joue un rôle vital dans la facilitation de dialogues ainsi que dans le soutien d’initiatives visant à construire des infrastructures durables et à assurer la sécurité dans la région. Toutefois, les politiques doivent être conçues de manière à encourager la coopération entre les parties concernées, afin de favoriser un climat de confiance.

Pour garantir un avenir plus serein pour Gaza, il est impératif que des actions immédiates soient entreprises afin de protéger les civils. Les efforts doivent être orientés vers la création d’un environnement sûr, où les familles peuvent reconstruire leur vie sans la peur constante des violences. L’engagement envers des solutions pacifiques et durables est essentiel pour redonner espoir aux populations de Gaza, qui aspirent à la paix et à la stabilité. Car seul un avenir participatif et respectueux des droits de chacun pourra véritablement apporter la sérénité tant attendue au sein de la bande de Gaza.

“Un tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression”. Quelques jours après la suspension d’un enseignant contractuel par la direction de la Toulouse School Economics, la polémique n’est pas totalement éteinte. Ce professeur de mathématiques se voit reprocher une prise de position sur le conflit israélo-palestinien devant ses étudiants. Des propos enregistrés et relayés sur internet. Depuis, plusieurs organisations ont pris position, réclamant sa réintégration.

Le soutien à la Palestine réprimé

Près d’une vingtaine d’organisations et collectifs ont co-signé un communiqué de presse dénonçant la suspension à titre conservatoire de ce professeur contractuel de TSE. Il y a notamment les sections locales de syndicats de l’éducation comme Sud ou la CGT. Mais également les collectifs Palestine Vaincra, la LDH ou encore l’Union juive française pour la Paix.

Dénonçant “une vague de harcèlement haineux qui vise notre camarade” depuis que ses propos en cours ont été rendus publics, les signataires de ce texte écrivent que “l’amalgame fait entre soutien à la Palestine et antisémitisme, notamment par la ministre démissionnaire de l’Enseignement supérieur, sert de prétexte à ce tour de vis autoritaire menaçant la liberté d’expression.”

Nous soutenons notre camarade face aux attaques et aux procédures administratives et judiciaires qui le visent, pour avoir simplement exprimé son indignation face aux massacres en cours dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Communiqué inter-organisations

La direction de TSE a ouvert une enquête administrative et suspendu l’enseignant contractuel pour une durée de quatre mois pour manquement “à son obligation de réserve”. Une notion qui fait débat concernant les enseignants-chercheurs.

“Permettons l’expression légale des analyses contraires : on a inventé l’université pour cela”

Député LFI de la première circonscription de Haute-Garonne, Hadrien Clouet est docteur en sociologie et chercheur associé de plusieurs centres universitaires. Il a, lui aussi, livré “quelques réflexions” sur la suspension de ce professeur.

“Il n’y a pas de devoir de réserve dans le supérieur, mais un droit commun (il faut respecter la loi), des obligations déontologiques et le respect de principes de tolérance et d’objectivité”, écrit-il en s’appuyant sur l’article L. 952-2 du Code de l’éducation.

“Un prof qui parle neuf minutes d’un sujet hors cursus, cela arrive parfois à la demande d’étudiant•es, écrit Hadrien Clouet. On donne les coordonnées du problème, les différents points de vue existants à notre connaissance et parfois, si c’est attendu, le sien propre, pour que l’audience dispose de recul et sache qu’il s’agit d’un propos qui peut être contesté et n’engage ni tous les collègues comme communauté scientifique ni l’institution.”

L’Arabie Saoudite occupe une position distinctive dans le paysage géopolitique complexe du Moyen-Orient. Contrairement à d’autres États arabes de la région, le royaume saoudien n’a jamais engagé de conflit militaire direct avec Israël. Cette singularité mérite une analyse approfondie pour comprendre les raisons historiques, politiques et stratégiques derrière cette abstention, ainsi que ses implications dans la dynamique régionale.

Historiquement, les relations entre pays arabes et Israël ont souvent été marquées par des tensions et des conflits. Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, plusieurs guerres ont éclaté entre Israël et ses voisins arabes, incluant notamment l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cependant, l’Arabie Saoudite a choisi une approche différente, optant pour une attitude plus modérée et privilégiant les moyens diplomatiques, financiers et politiques pour exprimer et soutenir la cause palestinienne.

Politiquement, la monarchie saoudienne a adopté une position pragmatique, influencée par une combinaison de facteurs internes et externes. Parmi ceux-ci, on peut mentionner la préservation de la stabilité interne, la protection des intérêts économiques, et l’alignement avec certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, qui ont joué un rôle déterminant dans les relations arabo-israéliennes.

Stratégiquement, l’Arabie Saoudite a cherché à renforcer son influence régionale sans engager ses forces armées dans des conflits ouverts. Ce choix stratégique a permis au royaume de jouer un rôle important de médiateur et de facilitateur dans les discussions de paix au Moyen-Orient, tout en se prémunissant contre les risques d’une confrontation militaire directe.

Cet article se propose d’explorer en profondeur les multiples dimensions de cette exception saoudienne, en examinant comment et pourquoi l’Arabie Saoudite est restée distante des guerres contre Israël, et quels en sont les effets sur les équilibres géopolitiques régionaux et internationaux.

“`

Contexte historique des relations israélo-arabes

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, la région du Moyen-Orient a été marquée par des conflits intenses et des tensions géopolitiques complexes entre Israël et les autres États arabes. La première de ces confrontations fut la guerre israélo-arabe de 1948, également connue sous le nom de guerre d’indépendance d’Israël. Ce conflit éclata immédiatement après la déclaration de l’État israélien, opposant Israël à une coalition de pays arabes voisins, notamment l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, la Syrie et le Liban.

En 1956, la région fut secouée par la crise de Suez, déclenchée par la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte. En réponse, Israël, appuyé par la France et le Royaume-Uni, lança une offensive contre l’Égypte. Même si le conflit fut de courte durée, il souligna les tensions persistantes et les rivalités stratégiques qui existaient déjà.

La Guerre des Six Jours en 1967 constitue un autre jalon marquant des relations israélo-arabes. En l’espace de six jours, Israël engagea une offensive éclair contre l’Égypte, la Jordanie et la Syrie, aboutissant à une victoire décisive et à l’occupation de territoires significatifs tels que la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Ce conflit modifia de manière irréversible la carte géopolitique de la région, amplifiant les tensions et la complexité des relations bilatérales.

La Guerre du Kippour en 1973 vit une coalition dirigée par l’Égypte et la Syrie lancer une attaque surprise contre Israël durant le jour de Yom Kippour. Ce conflit intense aboutit à un cessez-le-feu négocié par l’ONU, mais la guerre avait déjà montré la persistance des antagonismes régionaux.

Malgré ces conflits sanglants, des efforts de paix notables ont été réalisés, notamment les accords de Camp David en 1978 entre Israël et l’Égypte, et plus récemment les accords d’Oslo avec les Palestiniens en 1993. Ces accords ont ouvert des dialogues et des perspectives nouvelles, bien que les défis restent immenses.

“`html

Fondements des relations israélo-saoudiennes

Les relations entre l’Arabie Saoudite et Israël sont complexes, façonnées par divers facteurs historiques, géographiques et stratégiques. Bien que l’antagonisme religieux et politique entre l’État juif et les nations arabes soit bien documenté, l’Arabie Saoudite n’a jamais directement déclaré la guerre à Israël. Cela découle de plusieurs considérations fondamentales qui ont influencé les décisions des dirigeants saoudiens au fil du temps.

Historiquement, l’Arabie Saoudite a maintenu une posture prudente vis-à-vis des conflits régionaux, privilégiant la stabilité intérieure et le développement économique. Ayant découvert d’immenses réserves de pétrole au début du 20ème siècle, le royaume s’est rapidement enrichi et a cherché à utiliser son influence économique pour exercer un rôle modérateur dans la région. En outre, la géographie joue un rôle non négligeable: l’Arabie Saoudite et Israël ne partagent pas de frontières, ce qui réduit la probabilité de conflits territoriaux directs.

Les intérêts nationaux prioritaires des deux pays ont également contribué à cette situation unique. Pour Israël, la menace principale a toujours été l’immédiate cohorte de pays arabes avec lesquels il partage des frontières directes, comme la Jordanie, l’Égypte et le Liban. Pour l’Arabie Saoudite, la concentration des tensions s’est souvent dirigée vers issues intra-arabes, notamment les rivalités avec des puissances régionales comme l’Iran et l’Irak. Ainsi, l’intérêt réciproque à ne pas s’investir dans une hostilité active a prévalu.

Les calculs stratégiques à long terme des deux pays ont souvent souligné une forme de pragmatisme. Par exemple, l’Arabie Saoudite a régulièrement joué le rôle de médiateur dans les conflits israélo-arabes, préférant des solutions diplomatiques aux actions militaires directes. D’autre part, Israël a visé à sécuriser des alliances tacites ou explicites en capitalisant sur des préoccupations sécuritaires communes, notamment contre la montée en puissance de l’Iran.

“`

Le rôle de la diplomatie et des alliances régionales

Depuis plusieurs décennies, la diplomatie et les alliances régionales ont joué un rôle crucial dans le maintien de relations non-belligérantes entre l’Arabie Saoudite et Israël. Un facteur central dans cette dynamique est l’influence des superpuissances, notamment les États-Unis, qui ont souvent agi en tant que médiateurs et facilitateurs de dialogue entre ces nations. Les États-Unis ont cherché à stabiliser la région du Moyen-Orient, en utilisant leur influence pour promouvoir des initiatives de paix et en encourageant les États arabes à démocratiser leurs relations avec Israël.

En outre, des organisations internationales comme les Nations Unies ont également été impliquées dans la mise en œuvre de résolutions et de processus de paix visant à désamorcer les tensions régionales. Ces organismes offrent des plateformes diplomatiques où des discussions multilaterales peuvent avoir lieu, permettant ainsi un dialogue ouvert et constructif entre les différentes parties prenantes.

D’un point de vue régional, le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui regroupe les monarchies arabes du golfe Persique, a également joué un rôle dans la modération des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël. Ce cadre régional permet de coordonner les politiques de sécurité et de diplomatie, contribuant ainsi à la réduction des risques de conflit. Les récentes initiatives d’accords de paix, comme les Accords d’Abraham, indiquent un changement progressif des dynamiques géopolitiques dans la région, suggérant une inclination vers une approche plus coopérative.

La diplomatie saoudienne elle-même n’est pas en reste. Elle a consisté à maintenir un équilibre délicat entre la préservation de la solidarité arabe et la gestion pragmatique de ses intérêts nationaux. Bien que formellement sans relations diplomatiques officielles, des rapports non officiels et des collaborations souterraines sur des questions spécifiques comme la sécurité et l’économie montrent une dimension méconnue mais significative de cette relation complexe.

Dans ce contexte, les mécanismes diplomatiques et les alliances régionales se révèlent être des outils indispensables pour la promotion de la stabilité et de la paix. Ces éléments ont permis à l’Arabie Saoudite et à Israël de naviguer à travers un terrain politique compliqué, tout en évitant les pièges du conflit direct.

“`html

Les enjeux économiques et commerciaux

L’Arabie Saoudite est une nation incontournable dans le secteur des ressources pétrolières mondiales. Possédant les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, le Royaume joue un rôle crucial dans la stabilité du marché énergétique global. Cette richesse pétrolière a permis à l’Arabie Saoudite d’entretenir des liens économiques étroits avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis et les nations européennes, ce qui a eu une influence significative sur sa politique extérieure, y compris sa position vis-à-vis d’Israël.

Historiquement, l’Arabie Saoudite a adopté une posture de non-belligérance envers Israël, en partie pour maintenir et renforcer ses relations économiques avec les puissances occidentales. La stabilité et la sécurité de la région Moyen-Orientale demeurent des priorités pour Riyad, et un conflit direct avec Israël aurait des répercussions négatives sur le marché énergétique mondial dont les économies occidentales,partenaires commerciaux majeurs de l’Arabie Saoudite, dépendent fortement.

Récemment, des signaux positifs ont émergé quant aux opportunités de coopération économique entre l’Arabie Saoudite et Israël. L’avance technologique et les startups israéliennes pourraient bénéficier d’un appui financier et de partenariats stratégiques avec des entreprises saoudiennes, renforçant ainsi le potentiel de croissance dans des secteurs tels que l’énergie, l’agritech et la santé. Cet échange pourrait être mutuellement bénéfique, transformant des antagonismes historiques en relations de coopération et de développement économiques.

Il est crucial de noter que les perspectives de coopération sont simplifiées par un contexte mondial en mutation, où les intérêts économiques prédominent souvent sur les conflits politiques. Tout partenariat économique entre l’Arabie Saoudite et Israël serait un pas significatif vers une stabilité régionale accrue et une interconnexion économique plus forte, offrant des bénéfices considérables tant pour Riyad que pour Tel Aviv.

“`

La question palestinienne

La question palestinienne est au cœur des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël, un fil conducteur constant dans les dynamiques politiques et diplomatiques de la région. L’Arabie Saoudite a toujours déclaré son soutien ferme à la cause palestinienne, considérant le droit des Palestiniens à un État indépendant comme une aspiration légitime et essentielle pour la paix dans la région. Cependant, ce soutien n’a jamais pris la forme d’un conflit direct avec Israël.

L’Arabie Saoudite a souvent choisi la voie diplomatique pour exprimer son appui à la Palestine, utilisant son influence pour pousser à la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Parallèlement, elle a préconisé des initiatives de paix significatives, telles que l’Initiative de paix arabe de 2002, qui proposait la reconnaissance d’Israël par le monde arabe en échange d’un retrait complet d’Israël des territoires occupés depuis 1967 et une solution juste au problème des réfugiés palestiniens.

Même si les relations officielles entre l’Arabie Saoudite et Israël ont été traditionnellement inexistantes, des changements progressifs sont apparus ces dernières années. La montée d’une perception commune des menaces régionales, particulièrement celle de l’Iran, a conduit à une forme de coopération discrète entre les deux États. Cependant, la question palestinienne demeure un obstacle majeur pour une paix officielle et complète. Riyad exige que toute normalisation des relations s’accompagne de progrès substantiels vers la création d’un État palestinien.

Les efforts continus de l’Arabie Saoudite pour trouver une solution pacifique et ses initiatives de paix montrent une approche prudente et calculée. Plutôt que de s’engager dans une guerre, Riyad cherche à influencer la résolution du conflit par des moyens diplomatiques et stratégiques, mettant en lumière son rôle de leader régional cherchant à stabiliser une région souvent marquée par des conflits.

Évolution des rapports dans le contexte actuel

La dynamique des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël a notablement évolué au cours de ces dernières décennies, passant de l’hostilité implicite à une reconnaissance pragmatique de la réalité géopolitique. Les Accords d’Abraham signés en 2020 sous l’égide des États-Unis ont marqué un tournant significatif dans les relations entre Israël et les nations arabes. Bien que l’Arabie Saoudite n’ait pas officiellement pris part à ces accords, des signaux annonçant une possible ouverture se sont multipliés.

Les diplomaties des deux nations ont montré des signes de rapprochement, motivés par des intérêts stratégiques communs, notamment la lutte contre l’influence iranienne dans la région. Par ailleurs, la convergence économique et technologique présente de nouvelles perspectives pour les relations israélo-saoudiennes. L’Arabie Saoudite, dans son virage vers la modernisation et la diversification économique prônée par le plan Vision 2030, pourrait trouver en Israël un partenaire de choix, notamment dans les secteurs de la haute technologie et de l’énergie.

Des discussions moins formelles et des collaborations sous le radar ont été constatées, notamment dans les domaines de la sécurité et de la technologie. En parallèle, l’opinion publique en Arabie Saoudite demeure globalement opposée à une normalisation officielle sans résolution préalable de la question palestinienne. Toutefois, les discours officiels se font plus nuancés, laissant entrevoir une possible évolution.

L’horizon d’une normalisation des relations reste parsemé d’obstacles, mais la conjoncture actuelle et les transformations régionales offrent un terreau fertile pour une réévaluation continue. La diplomatie discrète et les alliances pragmatiques peuvent, à terme, ouvrir la voie à une officialisation des relations israélo-saoudiennes, marquant, si elle se concrétise, un tournant majeur dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient.

Conclusion

L’Arabie Saoudite demeure unique parmi les États arabes pour n’avoir jamais engagé de guerre directe avec Israël. Cette exception souligne la complexité de ses relations avec Israël, qui sont influencées par une multitude d’aspects géopolitiques et stratégiques. Contrairement à de nombreux autres nations de la région, la position de l’Arabie Saoudite reflète des considérations pragmatiques diverses telles que la stabilité régionale, les alliances internationales, et les intérêts économiques.

Bien que l’Arabie Saoudite ait historiquement soutenu la cause palestinienne et ait exigé une solution équitable, elle a également poursuivi des voies diplomatiques et une approche plus modérée concernant les conflits armés contre Israël. Cela montre une volonté de privilégier la diplomatie et les alliances économiques régionales. En se concentrant sur d’autres ennemis communs dans la région, comme l’Iran, l’Arabie Saoudite et Israël ont trouvé des terrains d’entente qui pourrait restructurer le paysage politique du Moyen-Orient.

À l’avenir, les relations entre l’Arabie Saoudite et Israël pourraient devenir de plus en plus formalisées, reflétant des dynamiques géopolitiques en évolution et des intérêts stratégiques communs. La tendance récente vers la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, comme les Accords d’Abraham, met en lumière une potentielle révision des priorités régionales. Si des conditions propices émergent, un rapprochement plus explicite entre les deux nations pourrait être envisagé, renforçant ainsi la stabilité régionale et ouvrant de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques.

En somme, l’exceptionnalité de l’Arabie Saoudite quant à ses relations avec Israël offre un aperçu intéressant des futures interactions au sein du Moyen-Orient. Les choix saoudiens, façonnés par des intérêts nationaux et internationaux, resteront cruciaux pour définir l’avenir des relations israélo-arabes.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)