— WarNuse (@WarNuse) May 28, 2025

Zionism is a Nazi ideology pic.twitter.com/XWWTQPTVan

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 27, 2025

🚨ISRAEL REJECTED THE CEASEFIRE

— Khalissee (@Kahlissee) May 27, 2025

Israel turned down a U.S. backed 60-day ceasefire, personally guaranteed by Trump.

The ceasefire would have released hostages.

What more evidence do you need that this was NEVER about hostages? pic.twitter.com/sl0gj5vKbj

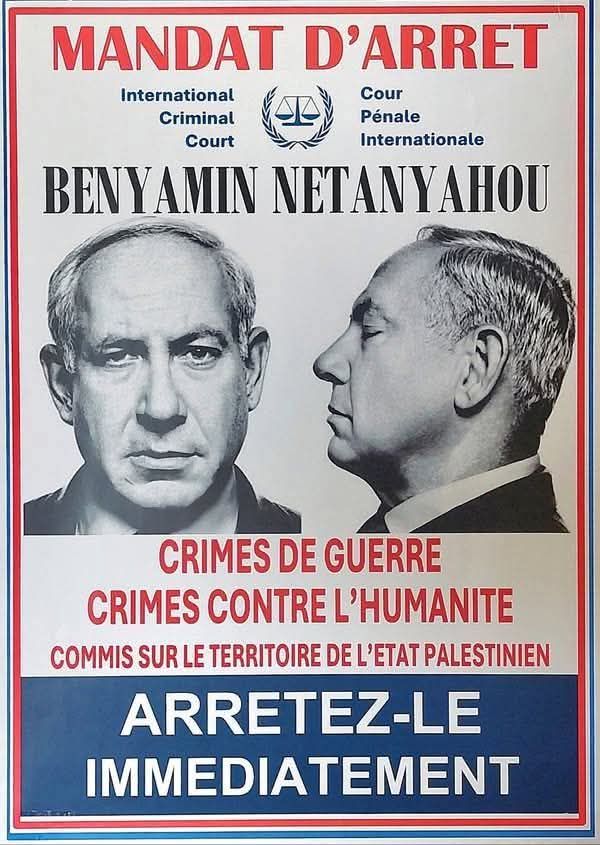

Mathilde Panot (LFI) dénonce le survol du territoire français par l’avion de Benjamin Netanyahou, visé par un mandat de la CPI.

Violations des droits de l’homme : Le rapport sur les abus israéliens

La question des violations des droits de l’homme en Cisjordanie est d’une importance cruciale pour comprendre la dynamique du conflit israélo-palestinien. Des rapports d’organisations internationales telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch mettent en lumière les abus systémiques commis par les forces d’occupation israéliennes. Ces organisations documentent de manière exhaustive les actes de pillage, d’homicides, ainsi que d’autres formes de violence qui affectent la population palestinienne.

Les pillages, en particulier, sont des incidents fréquents qui se produisent souvent sous couverture militaire. Les forces israéliennes s’introduisent dans des zones résidentielles et prennent possession de biens personnels, entraînant non seulement des pertes matérielles, mais aussi des traumatismes psychologiques pour les victimes. Plusieurs témoins oculaires et groupes de défense des droits de l’homme rapportent que ces actes sont souvent accompagnés de menaces violentes, rendant toute résistance presque impossible.

En plus des pillages, les homicides, qu’ils soient ciblés ou le résultat d’opérations militaires, soulèvent de sérieuses inquiétudes. Selon de nombreuses enquêtes, de plusieurs centaines de Palestiniens auraient perdu la vie en raison de l’utilisation excessive de la force par les forces israéliennes. Ces incidents sont fréquemment justifiés par des préoccupations de sécurité, cependant, des sources indépendantes mettent en évidence que ces justifications sont souvent discutables et ne répondent pas aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Des rapports locaux, comme ceux des organisations palestiniennes de défense des droits, renforcent les données fournies par les entités internationales. Ils filment et recueillent des témoignages, offrant une perspective douloureuse mais nécessaire sur la réalité vécue par les Palestiniens. Ces réalités mettent en lumière la nécessité d’une attention accrue de la communauté internationale pour favoriser une résolution juste et durable à ce conflit.

Introduction

Le conflit israélo-palestinien, qui perdure depuis plusieurs décennies, reste l’une des crises les plus complexes du monde contemporain. Ce conflit est caractérisé par des tensions profondes entre Israël et les groupes palestiniens, notamment le Hamas, qui a considérablement intensifié la violence dans la région. Les répercussions de ce conflit ne se limitent pas à des affrontements militaires, mais incluent également des enjeux humanitaires majeurs, tels que la situation des otages qui ont parfois été capturés au cours de ces hostilités.

Le rejet récent par Israël d’un cessez-le-feu de 60 jours a ajouté une couche de complexité à cette dynamique déjà tendue. Ce cessez-le-feu, proposé dans le but désespéré de favoriser des négociations de paix et d’alléger la souffrance des civils touchés par les combats, aurait voulu offrir une pause temporaire aux hostilités. Néanmoins, le gouvernement israélien, invoquant des préoccupations sécuritaires et stratégiques, a refusé cette proposition, laissant de nombreux observateurs s’interroger sur les conséquences de cette décision sur la situation des otages.

Les États-Unis, en tant qu’acteur influent dans cette région, ont tenté de jouer un rôle de médiateur. En particulier, l’engagement personnel de Donald Trump concernant ce cessez-le-feu témoigne des efforts déployés pour apaiser la situation. Toutefois, ce soutien semble être confronté à des défis importants, alors que la complexité des intérêts en jeu obscurcit le chemin vers une résolution durable. Ainsi, nous nous interrogerons sur des questions essentielles, notamment : quelles implications a le rejet du cessez-le-feu sur les otages et comment cette situation affecte-t-elle l’équilibre déjà fragile dans la région ?

Détails du cessez-le-feu proposé

Le cessez-le-feu de 60 jours, récemment proposé par les États-Unis, vise à instaurer une trêve afin de mettre un terme aux hostilités croissantes dans la région. Ce plan de paix propose plusieurs clauses spécifiques qui doivent être respectées par les parties impliquées. L’une des conditions les plus importantes de cet accord est la libération des otages, un enjeu crucial qui constitue un impératif moral et stratégique. La libération rapide et inconditionnelle des captifs est présentée comme une étape fondamentale pour établir des relations de confiance entre les parties en conflit.

En plus de la libération des otages, le cessez-le-feu prévoit des mesures de sécurité afin d’assurer la protection des civils dans les zones touchées par les troubles. Il engage également les parties à participer à des négociations accrues, visant à aborder non seulement les causes profondes du conflit, mais également à mettre en œuvre des solutions durables pour prévenir de futures escalades. Cette approche diplomatique souligne l’importance d’un dialogue inclusif, qui tienne compte des préoccupations légitimes de toutes les parties prenantes.

Les implications potentielles de ce cessez-le-feu de 60 jours sont considérables. D’une part, il pourrait fournir un répit tant attendu aux populations affectées par des décennies de conflits. D’autre part, la réussite de cet accord dépendra du respect des engagements pris par chacune des parties, notamment en ce qui concerne les questions humanitaires et la reprise des pourparlers de paix. La position d’Israël, qui a exprimé ses réserves, ajoute un niveau de complexité à la mise en œuvre de ce plan. En somme, bien que ce cessez-le-feu représente une opportunité pour avancer vers une paix durable, ses résultats sont encore incertains et nécessiteront un engagement sincère de la part de toutes les parties concernées.

La réaction d’Israël

La proposition d’un cessez-le-feu de 60 jours a été accueillie avec scepticisme par le gouvernement israélien. Les autorités ont mis en avant plusieurs arguments significatifs pour justifier leur rejet de cette offre. Premièrement, Israël a exprimé des préoccupations fondamentales relatives à la sécurité nationale. Les dirigeants israéliens craignent qu’une telle trêve n’offre à leurs adversaires l’occasion de se réorganiser et de renforcer leurs positions. En effet, l’armée israélienne estime que la continuité des opérations militaires est essentielle pour s’assurer que les menaces sont neutralisées de manière efficace.

Sur un plan politique, le gouvernement israélien a également fait valoir que l’instauration d’un cessez-le-feu pourrait être perçue comme une concession aux groupes armés, ce qui pourrait affecter la dynamique des négociations futures. Les responsables israéliens craignent que cela ne crée un précédent qui pourrait encourager des comportements similaires à l’avenir, engendrant des tensions supplémentaires en région. De plus, l’acceptation d’une trêve prolongée pourrait être interprétée comme un affaiblissement de leur position, tant sur le plan national qu’international.

Afin d’illustrer ces préoccupations, des experts en sécurité soulignent que les groupes terroristes, qui seraient concernés par une trêve, auraient la possibilité de récupérer des ressources et de planifier des attaques futures. Un cessez-le-feu indéterminé pourrait aussi compliquer les efforts visant à récupérer les otages actuellement en détention, en réduisant la pression sur leurs ravisseurs. Dans ce contexte, la décision d’Israël de rejeter la proposition de cessez-le-feu est donc motivée par des considérations stratégiques qui privilégient la sécurité et la protection de sa population.

Le rôle des États-Unis

Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, les États-Unis ont toujours joué un rôle central, souvent en tant que médiateur clé. Depuis des décennies, cette nation a cherché à influencer la dynamique du conflit à travers un soutien militaire, diplomatique et financier sans précédent. Ce soutien s’est renforcé sous différentes administrations, chacune ayant ses propres priorités stratégiques. Les États-Unis ont soutenu Israël sur le plan militaire, tout en faisant des efforts pour encourager des négociations de paix avec les Palestiniens.

Le soutien américain est devenu particulièrement crucial dans le contexte actuel, où la situation des otages est au cœur des préoccupations. En tenant compte des implications humanitaires et stratégiques, les États-Unis ont incité les parties à adopter une approche plus conciliatrice. L’administration précédente, sous Donald Trump, a mis en avant une position sans précédent, notamment en offrant des garanties personnelles qui ont exalté l’importance symbolique de la diplomatie américaine. Ces garanties visaient à donner confiance aux parties dans le processus de négociation, tout en renforçant la légitimité des États-Unis en tant que médiateur.

Au fil des ans, la perception du soutien américain a évolué à l’intérieur du climat politique israélien et palestinien. D’un côté, Israël considère la protection militaire et l’appui diplomatique des États-Unis comme essentiels pour sa sécurité. De l’autre, les Palestiniens ressentent une marginalisation grandissante, perçue comme une entrave à leurs revendications. Ainsi, l’engagement des États-Unis dans le conflit n’est pas simplement une question de soutien inconditionnel, mais une dynamique complexe influencée par les changements géopolitiques. L’impact de ce soutien sur la capacité des négociateurs à se rencontrer et à trouver un terrain d’entente ne peut être sous-estimé. Un équilibre délicat doit être maintenu pour éviter l’escalade des tensions tout en favorisant la paix et la stabilité dans la région.

Impact sur les otages

La situation des otages dans le contexte du conflit israélo-palestinien est particulièrement préoccupante. Avec le refus par Israël d’accepter un cessez-le-feu de 60 jours, les implications pour ces individus capturés sont multiples et complexes. Les otages, souvent pris en otage lors d’opérations militaires ou de raids, vivent des conditions d’incertitude et de terreur, ce qui exacerbe les préoccupations humanitaires. Leur bien-être physique et mental est gravement compromis, et jamais la situation n’a été aussi précaire qu’actuellement.

Les conséquences du refus d’un cessez-le-feu s’étendent non seulement à la sécurité des otages, mais également à leur santé psychologique. La peur constante et le risque accru de violence rendent leur condition alarmante. De plus, ce refus soulève des questions sur les alternatives possibles pour la libération des otages. Parmi celles-ci figurent les négociations diplomatiques et les échanges de prisonniers, mais ces solutions nécessitent souvent une volonté politique forte, parfois absente dans les scénarios de conflit actuel. Ainsi, la négociation, bien qu’elle soit une option potentielle, devient de plus en plus complexe face à des lignes de fracture bien établies.

La perception publique des otages est également marquée par un mélange de sympathie et d’indignation. Les familles et les proches des otages mobilisent souvent l’opinion publique, en plaidant pour des actions immédiates afin de sécuriser leur retour. Cette humanisation des otages souligne leur vulnérabilité et rappelle aux sociétés civiles que derrière chaque cas, il y a des vies brisées par le conflit. Dans ce cadre, il est crucial de ne pas réduire les otages à de simples enjeux stratégiques, mais d’aborder la question de manière humanitaire, cherchant des cheminements pour leur libération et garantissant leur sécurité dans un environnement de plus en plus hostile.

Réactions internationales

Le rejet par Israël d’un cessez-le-feu de 60 jours a suscité des réactions variées au sein de la communauté internationale. De nombreux pays ont exprimé leur inquiétude face à la prolongation du conflit et à ses conséquences humanitaires. Les Nations Unies, par exemple, ont appelé à un dialogue immédiat entre les parties impliquées, soulignant la nécessité d’établir un cadre propice aux négociations. La situation des otages reste au cœur des préoccupations globales, alimentant des demandes pressantes en faveur d’une résolution pacifique.

Les États-Unis, traditionnels alliés d’Israël, ont également exprimé leur soutien tout en encourageant un équilibre entre la sécurité nationale d’Israël et le besoin urgent de protéger la vie des civils. Des appels à la retenue ont été lancés par des personnalités politiques américaines, incitant à prendre en compte les souffrances humanitaires qui s’intensifient dans la région. Parallèlement, des pays du Moyen-Orient, tels que le Qatar et la Turquie, ont critiqué la décision d’Israël, plaidant pour la mise en place d’un cessez-le-feu qui pourrait faciliter les opérations de secours nécessaires pour les populations touchées.

D’autres organisations internationales, comme la Croix-Rouge, ont intensifié leurs efforts pour attirer l’attention sur la situation des otages ainsi que sur l’état précaire des infrastructures de santé et d’approvisionnement en eau. Ces organisations ont souligné l’importance d’un accès humanitaire illimité pour venir en aide aux civils affectés. En réaction aux événements récents, plusieurs pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont exprimé des préoccupations similaires, appelant à une diplomatie active pour gérer la crise actuelle.

Analyses et opinions

Le rejet du cessez-le-feu de 60 jours par Israël a suscité des réactions variées parmi les experts et analystes en relations internationales. En effet, plusieurs interprétations sont avancées pour expliquer cette décision. Tout d’abord, il est crucial de considérer le contexte sécuritaire dans lequel Israël opère. Les autorités israéliennes affirment que la sécurité de leurs citoyens est primordiale, et tout accord qui pourrait entraîner la libération des otages sans garanties tangibles pourrait être perçu comme un acte de faiblesse. Ainsi, maintenir une posture ferme peut être interprété comme un moyen de renforcer la dissuasion face aux groupes militants.

De l’autre côté, certains experts soutiennent que le refus d’un cessez-le-feu pourrait exacerber les tensions et prolonger le conflit. Ils soulignent que le dialogue est essentiel pour établir une paix durable. L’absence de négociations pourrait mener à une escalade des combats, affectant gravement les civils des deux côtés. Plusieurs analystes relèvent également que la communauté internationale pourrait exercer des pressions supplémentaires sur Israël afin d’initier un processus de paix véritable. Cette dynamique pourrait aussi influencer l’image diplomatique d’Israël à long terme.

En outre, les implications géopolitiques de ce rejet sont considérables. Certains observateurs estiment que ce positionnement pourrait également être une manière pour Israël de consolider ses relations avec certains pays alliés, en affichant une détermination inébranlable. Cette approche pourrait renforcer les alliances stratégiques tout en isolant les adversaires. Les opinions divergent donc considérablement quant aux motivations d’Israël, et il semble clair que chaque analyste apporte un éclairage différent sur les conséquences futures de cette décision. La complexité de la situation réside dans la multiplicité des enjeux à la fois internes et externes qui influencent la politique israélienne et la dynamique du conflit en cours.

Conséquences pour la région

Le rejet par Israël d’un cessez-le-feu de 60 jours a des implications profondes sur la dynamique géopolitique du Moyen-Orient. Ce refus est susceptible d’aggraver les tensions déjà présentes dans la région, en particulier entre Israël et la Palestine. Les relations israélo-palestiniennes, déjà marquées par des décennies de conflit, risquent de se détériorer davantage, ce qui pourrait conduire à une escalade des violences. L’absence d’une trêve prolongée complique également les efforts de médiation internationale et rajoute des obstacles à la possibilité d’une solution pacifique durable.

De plus, le rejet de cette proposition pourrait avoir des répercussions sur les États voisins. Des pays tels que l’Égypte et la Jordanie, qui ont des accords de paix avec Israël, se retrouvent dans une position délicate. Ils doivent naviguer entre la pression de leurs populations, souvent désireuses de voir un soutien accru aux Palestiniens, et leurs intérêts stratégiques vis-à-vis de l’État israélien. Cette situation pourrait compromettre des relations diplomatiques délicates et mener à des tensions internes dans ces nations.

Sur un plan plus large, la stabilité régionale est également en jeu. Le mécontentement grandissant dans les territoires palestiniens peut inciter d’autres acteurs régionaux, tels que le Hezbollah ou d’autres groupes militants, à intensifier leurs activités, augmentant ainsi les risques de confrontation militaire. Les ramifications du rejet d’un cessez-le-feu s’étendent donc bien au-delà des frontières israéliennes et palestiniennes, touchant la sécurité et l’équilibre des puissances dans toute la région du Moyen-Orient.

Conclusion

À la lumière des récents développements concernant le rejet par Israël d’un cessez-le-feu de 60 jours, il est essentiel de rappeler les points clés précédemment discutés. Le conflit israélo-palestinien, enraciné dans des enjeux historiques complexes, continue d’évoluer, alors que chaque décision prise influence non seulement la dynamique territoriale, mais aussi la sécurité des otages, dont le sort demeure une préoccupation majeure.

Le dilemme auquel est confronté Israël ne se limite pas simplement à une question de sécurité nationale, mais s’étend à des implications humanitaires significatives. La question des otages, en particulier, soulève des interrogations morales et éthiques profondes dans ce climat de tension. Les régions touchées par le conflit continuent de subir les conséquences d’une lutte incessante, entraînant des pertes civiles et une détérioration des conditions de vie. Avec ce contexte, se pose la question : quel rôle les acteurs internationaux joueront-ils dans l’établissement d’une paix durable, et quelles mesures peuvent être prises pour adresser à la fois la sécurité d’Israël et les droits des Palestiniens ?

Les réponses à ces questions ne sont ni simples ni immédiates, et elles soulignent la nécessité d’un dialogue constructif. L’engagement des pays tiers pour faciliter des négociations de paix pourrait devenir une étape cruciale vers la résolution de ce conflit. Par ailleurs, il serait sage d’analyser comment les acteurs régionaux et mondiaux perçoivent cette situation, notamment face à un rejet de cessez-le-feu qui pourrait prolonger les souffrances humaines. Enfin, l’observateur attentif se demande sur combien de temps ce cercle vicieux pourra perdurer sans intervention significative pour inverser la tendance actuelle.