Sources:

— WikiLeaks (@wikileaks) August 30, 2025

ALBA-TCP condemns US Military buildup near Venezuela: China and regional allies back Madurohttps://t.co/uOrjzpEzET

Declaration 13th Extraordinary Summit of the Heads of State And Government of ALBA-TCPpic.twitter.com/U1EaMFhfn8

State Dept. Draws Up List of Cartels to…

"The butchers are in London & Washington – those who destroyed Iraq, Afghanistan, Yemen, the dirty war in Syria, the destruction of Lybia, the sanctions on Cuba & Venezuela… the real monsters are much closer to home."https://t.co/S9XjiWlzJN

— Hazkat (@DruidFluid777) August 30, 2025

Le déploiement soudain d’un groupe d’attaque navale américain vers les côtes du Venezuela fait craindre un nouveau conflit militaire coûteux en Amérique latine.La couverture juridique pour l’attribution des sept navires de guerre, des avions de surveillance, des 2200 Marines et d’un sous-marin nucléaire d’attaque est un décret présidentiel de janvier 2025 et la reclassification ultérieure de huit syndicats du crime organisé en tant qu’organisations terroristes étrangères pour la première fois.

En mai 2025, le secrétaire d’État Marco Rubio a été nommé conseiller à la sécurité nationale, c’est la première fois depuis Henry Kissinger que quelqu’un occupe les deux postes.La décision, début août 2025, de déployer l’armée américaine contre les « narcoterroristes » laisse potentiellement les frappes de ces forces hors de l’autorité du Congrès.

L’expédition américaine a galvanisé l’opposition dans toute la région, le bloc commercial d’Amérique latine et des Caraïbes ALBA-TCP ayant publié un communiqué décrivant l’escalade militaire comme « une attaque directe contre l’indépendance du Venezuela, mais aussi une menace pour la stabilité et l’autodétermination de tous les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes ».Samuel Moncada, ambassadeur du Venezuela à l’ONU, a décrit le déploiement comme « une opération de propagande massive pour justifier ce que les experts appellent l’action cinétique – c’est-à-dire une intervention militaire dans un pays qui est un pays souverain et indépendant… C’est ridicule de penser qu’ils luttent contre le trafic de drogue avec des sous-marins nucléaires.

Introduction au Contexte Géopolitique

« Les bouchers sont à Londres et à Washington – ceux qui ont détruit l’Irak, l’Afghanistan, le Yémen, la sale guerre en Syrie, la destruction de la Libye, les sanctions contre Cuba et le Venezuela… les vrais monstres sont bien plus proches

"The butchers are in London & Washington – those who destroyed Iraq, Afghanistan, Yemen, the dirty war in Syria, the destruction of Lybia, the sanctions on Cuba & Venezuela… the real monsters are much closer to home."https://t.co/S9XjiWlzJN

— Hazkat (@DruidFluid777) August 30, 2025

Le contexte géopolitique de l’Amérique Latine est marqué par des relations complexes et souvent tendues entre les nations de la région, en particulier entre les États-Unis et le Venezuela. Historiquement, les interactions entre ces deux acteurs ont été influencées par des enjeux économiques, politiques et idéologiques. La nationalisation des ressources pétrolières par le Venezuela dans les années 2000 a exacerbé les tensions, conduisant à des sanctions économiques imposées par les États-Unis, qui cherchent à affaiblir le régime actuel. Cette dynamique a non seulement affecté les relations bilatérales mais a également eu des répercussions sur la stabilité régionale.

Face à la situation intérieure difficile du Venezuela, marquée par une crise humanitaire et des troubles politiques, le pays s’est tourné vers des alliés tels que la Russie et la Chine, renforçant ainsi ses liens avec ces puissances. Dans ce cadre, les États-Unis, avec leur position privilégiée en tant que puissance maritime, portent une attention particulière à toute augmentation de l’influence étrangère dans cette région considérée comme traditionnellement sous leur sphère d’influence.

Le déploiement soudain des forces navales américaines dans les eaux caraïbes constitue un facteur supplémentaire de tension. Ce mouvement peut être perçu comme une réponse directe à l’aggravation de la crise vénézuélienne et à la crainte d’une escalade des activités militaires par d’autres nations, notamment celles soutenant le gouvernement de Maduro. De plus, ce déploiement soulève des questions concernant les objectifs stratégiques des États-Unis et les implications d’une présence militaire accrue dans un contexte où les relations internationales sont déjà instables.

Ce contexte souligne l’importance d’examiner attentivement l’impact potentiel de ces actions sur la paix et la sécurité en Amérique Latine, un sujet qui mérite une attention particulière dans les discussions concernant l’avenir de la région.

Détails du Déploiement Militaire

Le récent déploiement des forces navales américaines au large des côtes du Venezuela a suscité des préoccupations internationales quant à l’escalade du conflit en Amérique Latine. Ce déploiement, autorisé par un décret présidentiel, marque une intensification notable de la présence militaire américaine dans la région. Le déploiement comprend une composition diversifiée de navires, d’appareils aériens, de marines et de sous-marins, chacun jouant un rôle spécifique dans l’ensemble des opérations militaires prévues.

Parmi les navires mobilisés, on trouve plusieurs porte-avions de classe Nimitz, qui sont réputés pour leur capacité à projeter une puissance significative en mer. Leur présence permet non seulement de protéger les intérêts américains mais également de soutenir les alliés de la région face à des menaces perçues. De plus, des destroyers et des frégates accompagnent cette flotte, apportant une capacité de défense antimissile et de lutte anti-sous-marine.

Les forces aériennes, quant à elles, sont représentées par des avions de chasse tels que le F/A-18 Hornet, garantissant une supériorité aérienne dans le scénario éventuel d’un affrontement. Des drones de surveillance sont également déployés pour réaliser des missions de reconnaissance, permettant de collecter des renseignements sur les mouvements de forces vénézuéliennes et d’anticiper d’éventuelles menaces à la sécurité régionale.

Enfin, des sous-marins nucléaires d’attaque, dotés d’une discrétion remarquable, se sont intégrés à cette opération. Ils jouent un rôle crucial dans le renseignement et le soutien aux missions de surface. Ce déploiement militaire complexe, orchestré sous le décret présidentiel, est symptomatique de l’escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, et soulève des inquiétudes quant à son impact sur la sécurité en Amérique Latine.

Les Motivations Derrière le Déploiement

Le déploiement des forces navales américaines au Venezuela représente une réponse stratégique face à plusieurs défis interconnectés. L’une des motivations principales est la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic, qui ont considérablement prospéré dans la région. Le Venezuela, sous l’administration actuelle, est souvent perçu comme un point névralgique pour le passage de drogues vers les États-Unis et d’autres marchés. Les autorités américaines affirment que la combinaison de la corruption institutionnelle et de la faiblesse économique du pays a favorisé l’expansion de réseaux criminels, mettant en péril la sécurité régionale et internationale.

En outre, les enjeux géopolitiques jouent un rôle crucial. L’Amérique Latine, historiquement influencée par les États-Unis, est de plus en plus marquée par la présence d’autres puissances telles que la Russie et la Chine. Ces pays ont renforcé leurs relations avec le Venezuela, notamment en fournissant un soutien économique et militaire. Cela crée une dynamique complexe où les États-Unis cherchent à ne pas perdre leur influence dans un pays considéré comme stratégique, tant pour ses ressources pétrolières que pour sa position géographique.

Le déploiement maritime américain peut également être interprété comme un avertissement à d’autres acteurs régionaux de prendre en compte les États-Unis dans leurs calculs stratégiques. La peur sur la manière dont le « vide de pouvoir » au Venezuela pourrait profiter à des groupes extrémistes ou à des entités hostiles souligne l’urgence perçue par Washington. L’objectif des forces navales n’est pas seulement d’intercepter des cargaisons de drogue, mais aussi de répondre à une problématique bien plus large, impliquant la sécurité de l’ensemble de la région. Ainsi, le déploiement représente une intersection de préoccupations sécuritaires et de stratégie géopolitique, mêlant des objectifs immédiats et des enjeux à long terme.

Réactions des Pays Latinos

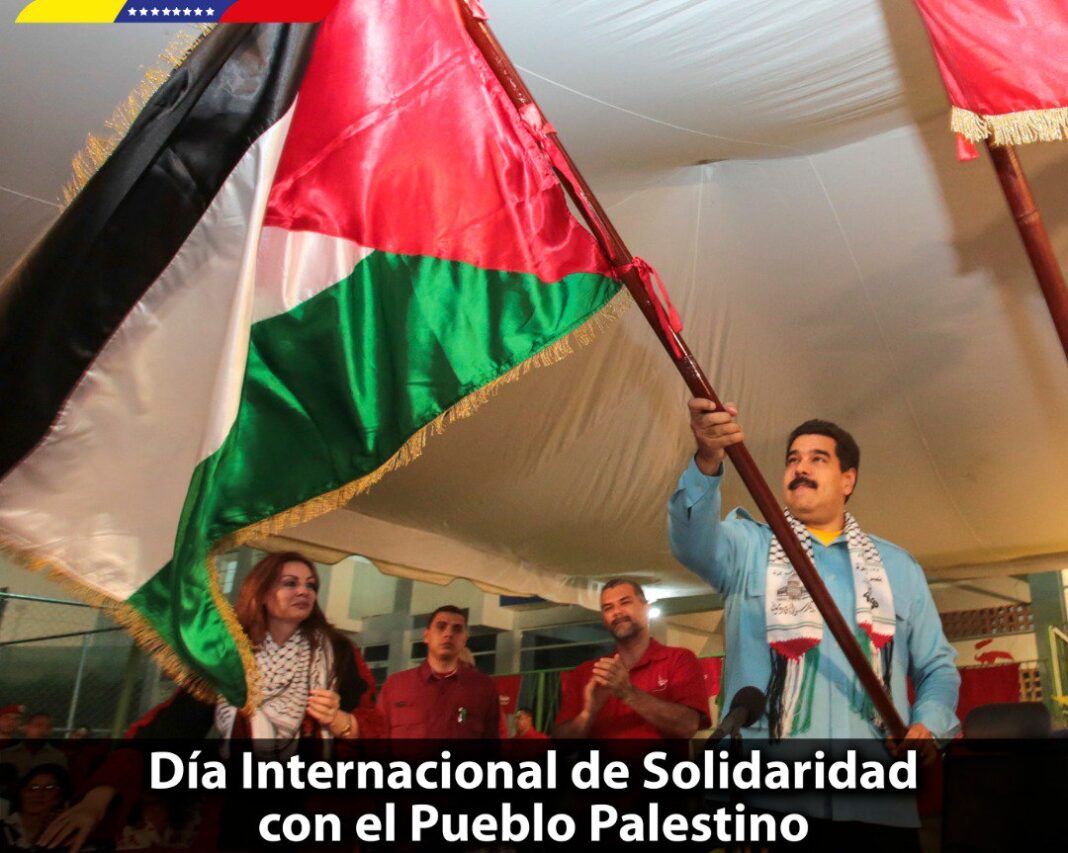

Le récent déploiement des forces navales américaines au Venezuela a suscité une réponse indéniable de la part des nations latino-américaines. Ces nations, témoins d’une escalade militaire jugée provocatrice, expriment des inquiétudes croissantes concernant leur souveraineté et la stabilité régionale. Le bloc ALBA-TCP, qui inclut des pays comme Cuba, le Nicaragua et la Bolivie, a rapidement émis une déclaration condamnant cette action. Ils perçoivent le mouvement des États-Unis non seulement comme une menace pour le Venezuela, mais aussi pour l’ensemble de l’Amérique Latine.

Les pays membres soulignent que l’intervention militaire extérieure est incapable de résoudre les crises internes et que l’histoire démontre souvent que de telles actions peuvent engendrer des conséquences imprévues. Ils prônent une approche diplomatique favorisant le dialogue et l’autodétermination des peuples plutôt qu’une intervention militaire, considérée comme un retour à des pratiques néocoloniales.

Au-delà de l’ALBA-TCP, d’autres pays de la région, comme le Mexique et l’Argentine, ont également exprimé des inquiétudes. Le gouvernement mexicain a appelé à une réunion d’urgence avec les autres pays de l’Organisation des États Américains (OEA) pour discuter des implications de cette situation. Ils estiment qu’une présence militaire accrue pourrait exacerber les tensions et nuire à la sécurité collective de la région. De son côté, l’Argentine a souligné l’importance du respect des droits de l’homme et de la souveraineté nationale, insistant sur le fait que chaque nation doit avoir le droit de choisir son propre chemin sans ingérence extérieure.

Dans ce contexte, les gouvernements latino-américains deviennent de plus en plus solidaires dans leur opposition à l’intervention militaire, voyant dans ce déploiement un danger potentiel pour la paix et la stabilité en Amérique Latine. L’écho de cette résistance est bien plus qu’une simple déclaration politique; il représente une volonté collective de protéger la souveraineté nationale face à une menace perçue comme imminente.

Implications Légales et Morales

Le déploiement soudain des forces navales américaines au Venezuela soulève des questions complexes tant sur le plan légal que moral. D’une part, les aspects juridiques entourant une telle opération incluent la reclassification possible des organisations criminelles, qui pourrait servir de justification à des interventions militaires. Les États-Unis ont souvent recours à la désignation d’entités comme des groupes terroristes ou narcotrafiquants pour légitimer leurs interventions. Ce type de reclassification risque de créer un précédent dangereux pour le droit international, en mettant en question la souveraineté des États et en diluant le cadre légal établi par des conventions internationales telles que la Charte des Nations Unies.

D’autre part, sur le plan moral, la question se pose de savoir si une intervention militaire est justifiée pour des raisons de sécurité nationale ou de protection des droits de l’homme. Les critiques de tels déploiements soutiennent que les conséquences potentielles d’une occupation peuvent souvent aggraver la situation sur le terrain, alimentant des cycles de violence plutôt que d’apporter des solutions durables. Une opération militaire contre un pays souverain, comme le Venezuela, implique des considérations éthiques importantes, notamment le respect des populations civiles et le risque d’escalade de la violence dans la région.

Également, il est crucial de réfléchir aux impacts à long terme de ce type d’intervention sur les relations diplomatiques entre les États-Unis et d’autres pays d’Amérique Latine. Un déploiement militaire pourrait être perçu comme une agression et entraîner une réponse négative de la part des gouvernements voisins. Cela pourrait également affecter la stabilité de la région, exacerbant les tensions historiques et incitant à une résistance accrue. En somme, les implications légales et morales du déploiement des forces navales américaines au Venezuela constituent un enjeu essentiel à considérer dans le cadre des relations internationales actuelles.

Analyse des Institutions Américaines

La politique étrangère des États-Unis se trouve souvent sous l’influence de personnalités clés qui, grâce à leur position dans les institutions gouvernementales, façonnent les décisions et les stratégies déployées sur la scène internationale. L’une de ces figures notables est Marco Rubio, qui a été un conseiller influent dans le domaine de la sécurité nationale, tout en ayant également occupé le poste de secrétaire d’État. Sa montée en puissance au sein de l’administration américaine a modifié la dynamique de la prise de décision, en particulier en ce qui concerne les relations avec des pays tels que le Venezuela.

Marco Rubio, sénateur de Floride, a longtemps été un fervent critique du régime chaviste au Venezuela. Sa compréhension des enjeux géopolitiques en Amérique Latine, associée à sa position stratégique au sein des institutions américaines, lui a conféré une plateforme significative pour promouvoir des sanctions et une intervention potentielle contre le gouvernement vénézuélien. Cette concentration de pouvoir autour de Rubio soulève des questions sur l’équilibre des décisions au sein du gouvernement. La mise en avant de certains individus peut souvent mener à une politique étrangère qui ne reflète pas nécessairement un consensus plus large ou une approche collégiale.

Les institutions américaines, notamment le Conseil de sécurité nationale, ont le pouvoir de influer sur le déploiement militaire et d’autres actions diplomatiques. Dans ce contexte, le rôle de Rubio et d’autres conseillers dans l’élaboration des stratégies militaires et politiques est particulièrement pertinent, surtout lorsque les tensions augmentent dans des régions sensibles comme l’Amérique Latine. La dynamique des institutions américaines, combinée à l’influence croissante de leaders comme Marco Rubio, peut potentiellement rendre les États-Unis plus réticents à adopter des solutions diplomatiques, favorisant au contraire des actions militaires qui pourraient conduire à des conflits prolongés.

Les Répercussions sur la Population Venezuela

Le déploiement soudain des forces navales américaines au Venezuela pourrait entraîner des conséquences significatives pour la population vénézuélienne. Les tensions militaires exacerbées entre les États-Unis et le Venezuela pourraient engendrer une instabilité sociale accrue, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des citoyens. Les conflits militaires créent souvent un climat de peur, augmentant les violences intercommunautaires et provoquant des déplacements massifs de populations. Dans un pays déjà en proie à des crises politiques et économiques, cette escalade pourrait aggraver les conditions de vie des Vénézuéliens, exacerbant ainsi la crise humanitaire actuelle.

Les impacts économiques de cette situation ne doivent pas être négligés. L’incertitude engendrée par une présence militaire américaine pourrait dissuader les investisseurs étrangers, entraînant une diminution des investissements nécessaires pour revitaliser l’économie du Venezuela. Avec une économie déjà en déclin à cause des nombreuses sanctions économiques et d’autres facteurs internes, toute escalade dans le conflit pourrait rendre la situation insoutenable pour une majorité de la population, qui souffre d’une inflation galopante, d’un chômage élevé et d’une pénurie de biens essentiels.

En outre, les ramifications humanitaires de cette crise militaire pourraient être vastes. Les opérations militaires peuvent compliquer l’accès humanitaire, rendant difficile la distribution d’aide alimentaire et médicale aux populations vulnérables. Au fur et à mesure que la situation se détériore, le risque de violations des droits de l’homme pourrait augmenter, avec de possibles répressions gouvernementales visant à contrôler les manifestations populaires contre la présence militaire étrangère. Ainsi, le déploiement des forces navales américaines au Venezuela intensifie non seulement les tensions géopolitiques, mais menace également la paix et la sécurité de la population locale.

Comparaison avec D’autres Conflits en Amérique Latine

La récente concentration des forces navales américaines près du Venezuela a suscité des inquiétudes quant à un possible conflit militaire en Amérique Latine. Cette situation rappelle plusieurs interventions militaires précédentes des États-Unis dans la région. À titre d’exemple, l’invasion de la Grenade en 1983, qui a été justifiée par la nécessité de protéger les citoyens américains et de restaurer l’ordre, a entraîné des recherches sur les conséquences d’une action militaire rapide. Bien que les États-Unis aient réussi à rétablir un gouvernement pro-américain dans l’île, l’invasion a également soulevé des questions sur la légitimité et l’impact d’une telle intervention, notamment en ce qui concerne l’opinion mondiale et les relations bilatérales avec les nations caribéennes.

Un autre cas pertinent est celui du Nicaragua dans les années 1980. Les actions américaines, à travers le soutien aux Contras, ont engendré des conflits internes prolongés qui ont conduit à des pertes humaines massives et à une instabilité continue. La résistance nicaraguayenne à l’action des États-Unis a souligné le fait que l’ingérence étrangère peut perpétuer des cycles de violence et de ressentiment, ce qui complique encore les efforts de réconciliation et de développement.

En observant le déploiement actuel des forces navales américaines, les leçons tirées de ces interventions antérieures doivent être considérées. Les conséquences des actions militaires sont souvent imprévisibles, affectant non seulement les pays d’accueil, mais aussi les relations entre les États-Unis et d’autres nations. Ainsi, le contexte historique joue un rôle crucial dans l’évaluation de la menace d’un nouveau conflit en Amérique Latine. Les États-Unis, tout en cherchant à défendre leurs intérêts, doivent également prendre en compte les répercussions potentielles sur la stabilité régionale et les avis des gouvernements locaux ainsi que des citoyens.Au regard des précédents comportements, il est impératif d’analyser les implications de ce déploiement pour mieux anticiper ses conséquences.

Conclusion et Perspectives d’Avenir

Le déploiement soudain des forces navales américaines au Venezuela soulève des questions cruciales concernant la stabilité politique et la sécurité régionale en Amérique Latine. Cet événement marque une escalade importante dans les tensions entre les États-Unis et le régime de Maduro, exacerbant les craintes d’un conflit militaire potentiel. Les implications géopolitiques de cette situation ne peuvent être sous-estimées, car elles touchent non seulement le Venezuela, mais également l’ensemble de la région, qui a déjà été témoin de nombreux bouleversements politiques au cours des dernières décennies.

Les réactions à ce déploiement militaire américain varient considérablement entre les pays d’Amérique Latine. Certains pays voient cela comme une interférence inacceptable dans les affaires internes d’un État souverain, tandis que d’autres pourraient percevoir une opportunité de s’aligner avec Washington face à des préoccupations partagées en matière de sécurité. Par conséquent, ce déploiement peut potentiellement redéfinir les alliances régionales et déterminer un nouveau rapport de force en Amérique Latine.

À l’avenir, les relations entre les États-Unis et les pays d’Amérique Latine seront probablement influencées par la manière dont cette situation se développera. Il sera essentiel d’observer comment les acteurs régionaux réagissent aux manœuvres navales américaines, et si des efforts diplomatiques peuvent être envisagés pour désamorcer les tensions. L’un des principaux défis réside dans la nécessité d’équilibrer la souveraineté nationale et les préoccupations sécuritaires, tout en évitant l’escalade d’un conflit qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la région.

En somme, la situation au Venezuela et le déploiement des forces américaines représentent un tournant significatif, et les décisions prises dans les mois à venir joueront un rôle déterminant dans la direction future des relations interaméricaines.

![Elon Musk explique comment Starlink va réellement faire évoluer le PIB des pays Le milliardaire et ex-bras droit de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé samedi son intention de créer le « parti de l’Amérique » (America Party), une nouvelle formation politique qui promet de « rendre la liberté aux Américains ». Depuis qu'il a quitté ses fonctions à Washington, fin mai, l'ancien patron du DOGE multiplie les attaques contre la grande et magnifique loi du président Trump, qu'il accuse d'aggraver le déficit public. Il avait menacé de créer son propre parti politique si ce texte de loi venait à être adopté. Chose promise, chose due. Samedi, le fondateur de Tesla a pris le pouls des électeurs américains sur son réseau social X, où 1,2 million d'utilisateurs se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau parti politique. Pour le moment, son parti n'a toujours pas été enregistré à la Commission électorale fédérale, qui régule notamment la création et le financement des formations politiques aux États-Unis. Faut-il prendre M. Musk au sérieux? Et de quoi pourrait avoir l'air une telle percée politique? Éclairage. Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Cet homme d'affaires rêve d'une nouvelle formation politique, car il se dit déçu par les partis républicain et démocrate. Ni l'un ni l'autre n'ont assuré une meilleure gestion des finances publiques, sa principale priorité, selon Julien Tourreille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Puisque sa fortune et son influence ne parviennent pas à pénétrer les murs du Congrès comme il l'aurait souhaité, faire élire des représentants capables de défendre son programme politique devient alors la seule solution, selon M. Tourreille. Compte tenu de la répartition actuelle des sièges au Congrès, M. Musk a affirmé qu'il ciblerait deux ou trois sièges au Sénat et de huit à dix [sièges] à la Chambre des représentants pour soutenir des candidats favorables à ses positions politiques. M. Tourreille estime que son objectif consiste à fragiliser les républicains, en particulier ceux qui avaient l'intention de voter contre la grande et magnifique loi mais qui se sont finalement ralliés du côté de leur parti. C'est le cas de Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine de l'Alaska qui avait fait part de ses réserves à l'endroit de ce projet de loi mais qui a finalement voté en sa faveur.](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2025/07/elon-musk-30-mai-2025-218x150.webp)