Les États-Unis vont révoquer le visa du président colombien Gustavo Petro parce qu’il a « exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres et incité à la violence » à New York, selon le département d’État.

The United States will revoke Colombian President Gustavo Petro’s visa because he has “urged US soldiers to disobey orders and incite violence” in New York, the State Department says. pic.twitter.com/9eCANPgBbb

— The Lie Lamaa 🏹 (@BhaktBusters) September 27, 2025

Izrahell 🤣 pic.twitter.com/ej6QbNpCfo

— أبو تراب abo turab (@nowtypiing) September 27, 2025

Le monde se réveille !

Le président colombien Gustavo Petro a appelé à une intervention armée internationale et à la création d’une « armée puissante » pour mettre fin à ce qu’il a décrit comme un « génocide à Gaza ». Ces appels ont été lancés lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et lors d’une manifestation connexe à New York.

Discours et protestation de Petro à l’ONU en septembre 2025

Lors de son dernier discours à l’Assemblée générale de l’ONU le 23 septembre 2025, Petro a exhorté les nations à « rassembler des armes et des armées » pour « libérer la Palestine » et a suggéré que cela pourrait être autorisé en vertu de la résolution « S’unir pour la paix » de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il invita des armées d’Asie, du « grand peuple slave » et d’Amérique latine à le rejoindre. Lors d’une manifestation, Petro a appelé à une armée mondiale plus importante que l’armée américaine pour faire respecter la justice internationale. Il a également exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres d’une personnalité qu’il a nommée, ce qui a conduit le département d’État américain à annoncer la révocation de son visa.

Contexte plus large de la critique d’Israël par Petro

Petro a constamment critiqué les actions militaires d’Israël à Gaza, les qualifiant à plusieurs reprises de « génocide ».

Rupture diplomatique : La Colombie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en mai 2024, qualifiant le gouvernement israélien de « génocidaire ».

Exportations de charbon : Une interdiction totale des exportations de charbon vers Israël a été imposée par la Colombie en juillet 2025, Petro déclarant que la Colombie ne serait pas « complice » d’un génocide.

Comparaison avec l’Holocauste : Petro a établi des comparaisons entre Gaza et Auschwitz en octobre 2023, ce qui a entraîné des accusations d’antisémitisme de la part de l’American Jewish Committee.

Action en justice internationale : En avril 2024, la Colombie s’est jointe à l’affaire de génocide de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice.

Introduction à la crise à Gaza

La crise à Gaza représente un des conflits les plus persistants et complexes au monde, atteignant des sommets de tension au fil des années. Lors de cette situation actuelle, les hostilités entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, ont exacerbé une situation humanitaire déjà critique. Les récents escalades ont causé des pertes humaines, des destructions massives d’infrastructures et une détérioration significative des conditions de vie pour des millions de personnes vivant dans la région.

Les enjeux humanitaires sont d’une gravité alarmante, avec un accès fortement limité aux soins de santé, à l’eau potable et à la nourriture. Les organisations internationales rapportent des niveaux élevés de besoins humanitaires, soulignant l’urgence d’une intervention humanitaire. La population de Gaza se retrouve piégée entre les conflits militaires et les restrictions imposées par le blocus, ce qui rend leur situation désespérée. Par conséquent, une dynamiques de solidarité internationale émerge, mais elle est souvent aléatoire et sujette à des influences politiques extérieures.

Au-delà des impacts sur le terrain, la crise à Gaza a des implications géopolitiques vastes. Les réactions des dirigeants mondiaux, y compris celles de l’Union européenne, des États-Unis et des pays du Moyen-Orient, sont souvent motivées par une combinaison d’intérêts stratégiques, de préoccupations humanitaires et de pressions publiques. Le fait que des leaders comme le président colombien Gustavo Petro prennent position sur cette crise illustre l’importance croissante du contexte international dans les discussions autour de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient.

L’appel de Gustavo Petro à l’invasion d’Israël

Lors de son allocution à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président colombien Gustavo Petro a suscité une onde de choc en appelant à une intervention internationale en Israël. Cette déclaration, bien que controversée, soulève des questions sur les implications géopolitiques et sur le rôle que la Colombie souhaite jouer sur la scène mondiale. Dans ses propos, Petro a justifié cette position en évoquant la nécessité de protéger les droits de l’homme et de promouvoir la paix dans une région marquée par des conflits persistants.

Petro a affirmé que la situation à Gaza et en Cisjordanie nécessite une intervention pour éviter des souffrances humaines incessantes. Il a plaidé pour un respect total des droits des Palestiniens, tout en pointant du doigt les actions de l’État israélien qui, selon lui, violent ces droits fondamentaux. L’appel à une intervention corrélait avec ses convictions plus larges sur la responsabilité de la communauté internationale envers les crises humanitaires. Ainsi, il s’est placé dans une position d’ardent défenseur des droits humains, tout en insistant sur la nécessité d’un processus de paix long et soutenu.

Les réactions à ces déclarations ont été variées et souvent polarisées. D’un côté, certains acteurs politiques ont exprimé leur soutien aux mots de Petro, affirmant que sa position courageuse apporte une nouvelle perspective sur la question israélo-palestinienne. De l’autre, des critiques l’ont accusé de franchir une ligne dangereuse, arguant que de telles propositions pourraient intensifier les tensions régionales et compromettre les relations internationales. Ce discours divise ainsi l’opinion non seulement en Colombie mais également au sein de la communauté internationale, soulevant des enjeux géopolitiques de grande envergure.

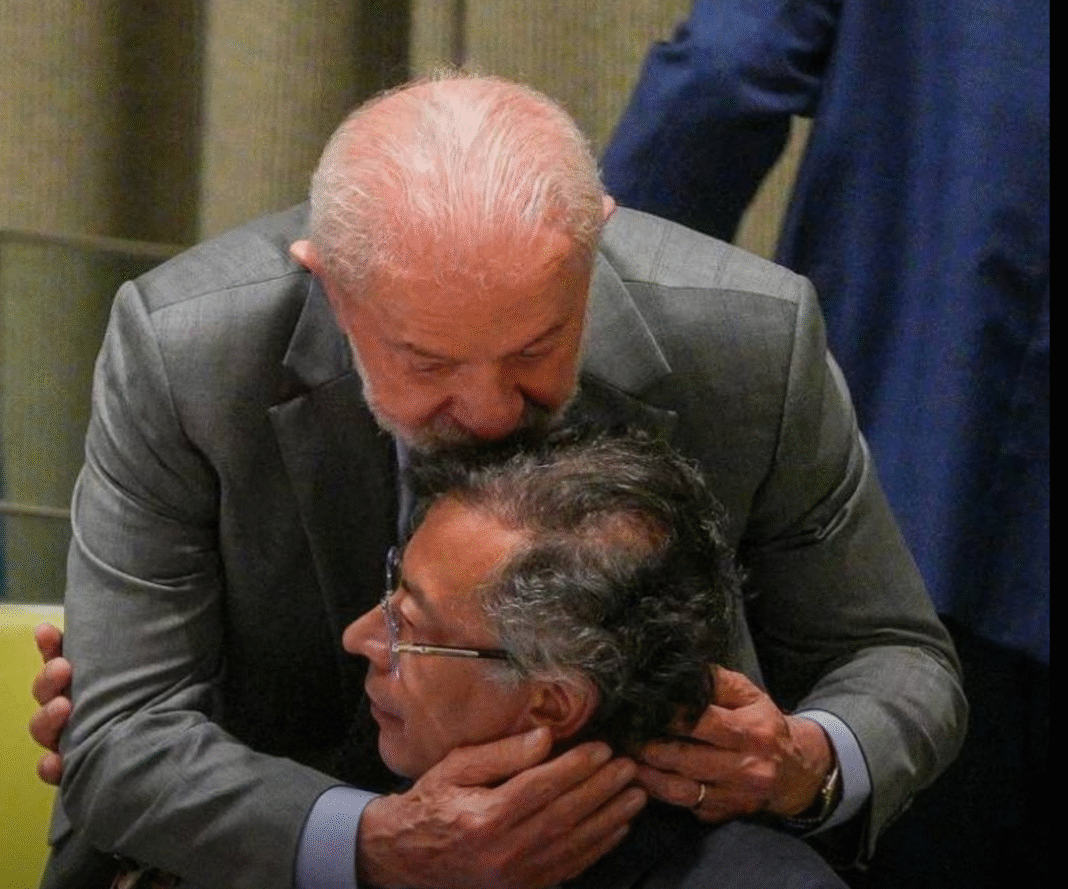

La réaction du président brésilien Lula

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a réagi avec une certaine emphase aux propos du président colombien, Gustavo Petro, concernant les enjeux géopolitiques en Amérique Latine. Lula, qui a pris ses fonctions en janvier 2023, a exprimé un soutien manifeste à Petro, affirmant que la coopération entre les nations sud-américaines est essentielle pour surmonter les défis régionaux communs. Ce soutien indique une volonté de renforcer les alliances stratégiques et de promouvoir une approche unifiée face aux crises économiques et environnementales qui frappent la région.

La réaction de Lula peut être interprétée comme une tentative d’établir un front commun contre les ingérences extérieures et de défendre les intérêts latino-américains sur la scène mondiale. En adoptant une position favorable aux déclarations de Petro, Lula cherche également à solidifier la coopération bilatérale entre le Brésil et la Colombie, deux des plus grandes économies d’Amérique du Sud. Cela pourrait aboutir à une convergence des politiques étrangères des deux nations, pouvant transformer le paysage géopolitique de la région.

Les implications de ce soutien ne se limitent pas aux relations bilatérales, mais s’étendent également à l’ensemble des relations latino-américaines. En favorisant le dialogue entre les pays, Lula espère encourager une solidarité régionale qui pourra mieux défendre les intérêts de l’Amérique Latine au sein des organisations internationales. Cette dynamique de coopération pourrait également entrer en conflit avec certaines positions diplomatiques adoptées par d’autres pays de la région qui pourraient ne pas partager la même vision. L’attitude de Lula sur ce sujet révèle son engagement à unifier les voix latino-américaines, en espérant renforcer leur poids collectif sur la scène internationale.

Les États-Unis et la répercussion sur Petro

Les déclarations du président colombien Gustavo Petro, notamment concernant des sujets sensibles liés à la politique extérieure, ont eu des répercussions notables sur sa relation avec les États-Unis. L’une des conséquences majeures a été la décision prise par le Département d’État américain d’annuler son visa, une mesure sans précédent qui a suscité des débats considérables au sein des cercles diplomatiques. Cette annulation, perçue comme un coup de semence à la liberté d’expression des dirigeants étrangers, illustre les tensions croissantes entre le gouvernement colombien et l’administration américaine.

La relation bilatérale entre la Colombie et les États-Unis a historiquement été fondée sur des intérêts mutuels, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le trafic de drogue. Cependant, les récents commentaires de Petro, où il a ouvertement critiqué certaines politiques américaines, ont exacerbé des désaccords déjà latents. Les autorités américaines ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont ces déclarations pourraient miner des efforts conjoints dans des domaines aussi cruciaux que la sécurité régionale et la coopération économique.

En outre, les tensions se sont intensifiées après que Petro a remis en question le soutien traditionnel des États-Unis à certaines opérations militaires en Colombie, arguant que cela pourrait nuire à la souveraineté nationale. Les critiques américaines et les équivoques diplomatiques qui ont suivi ont conduit à une atmosphère de méfiance accrue. Dans ce contexte, certains analystes s’interrogent sur l’impact potentiel à long terme de ces événements sur les relations économiques et sociales entre les deux pays.

Bien que les tensions entre Petro et le gouvernement américain soient évidentes, elles soulignent également un débat plus large sur la liberté de parole et le droit des dirigeants internationaux à exprimer des opinions critiques sur des alliés traditionnels. Il devient donc impératif de naviguer avec prudence à travers ces dynamiques complexes pour maintenir une coopération efficace entre les États-Unis et la Colombie.

Les implications géopolitiques

L’appel du président colombien Gustavo Petro en faveur d’une plus grande coopération et d’un dialogue renforcé entre les pays du Moyen-Orient peut être perçu comme un tournant significatif dans les dynamiques géopolitiques de la région. En effet, la Colombie, traditionnellement vue comme un acteur périphérique dans le contexte du Moyen-Orient, entre désormais dans une conversation plus large sur les alliances stratégiques et les conflits internationaux. Cet appel a le potentiel de redéfinir les relations entre les nations de cette région, rendant compte d’un intérêt accru pour une diplomatie proactive qui pourrait aplanir des tensions historiques.

La proposition de Petro pourrait favoriser des rapprochements entre des pays aux intérêts souvent contraires, tels que l’Iran et l’Arabie Saoudite. Ce dialogue pourrait être instrumental pour la réconciliation à long terme, en incitant ces pays à envisager des solutions pacifiques aux conflits qui les opposent. La prise en compte des enjeux liés à la sécurité énergétique, le rôle du pétrole et les préoccupations environnementales pourraient également transformer ces réseaux d’alliances.

En outre, l’appel à une réflexion collective sur les défis communs, tels que le changement climatique et le terrorisme, pourrait catalyser de nouvelles initiatives de coopération régionale. Le soutien à une approche moins militarisée et plus économique des relations internationales pourrait permettre à des pays comme la Colombie de jouer un rôle de médiateur dans des conflits anciens ou récents. Par conséquent, bien que l’impact direct de cette initiative sur la Colombie puisse sembler limité, les répercussions sur la scène mondiale ne devraient pas être sous-estimées, car elles pourraient influencer les politiques étrangères de nombreuses nations.

Les opinions des experts et analystes

Les récents appels du président colombien, Gustavo Petro, ont suscité une variété d’opinions parmi les experts en politique internationale. Selon Juan Carlos Sarmiento, analyste au Centre d’Études Stratégiques de Bogotá, “les initiatives de Petro semblent s’inscrire dans un cadre plus large de rétablissement des relations en Amérique latine, mais elles comportent également des risques importants”. Cette déclaration met en lumière la complexité de la géopolitique régionale, où des rapprochements peuvent mener à des tensions avec d’autres nations.

De son côté, Sofia Mendoza, experte en droit international, souligne que “la légitimité des appels de Petro dépend largement de la manière dont ils seront perçus par les acteurs régionaux”. Cela souligne l’importance de la perception et du dialogue dans un environnement où chaque mouvement politique peut influer sur les relations bilatérales. En parallèle, certains analystes questionnent la stratégie militaire et économique mise en œuvre par le président, arguant que son approche pourrait accroître l’instabilité dans certaines régions, notamment là où la narco-violence perdure.

Il est également pertinent de mentionner les préoccupations exprimées par Ricardo Torres, professeur de relations internationales, qui argue que “les actions de Petro peuvent être interprétées comme un défi direct aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner des répercussions défavorables pour la Colombie”. Cette déclaration met en exergue les implications potentielles à long terme des décisions prises par le président, non seulement pour son pays, mais aussi pour l’ensemble du continent.

En somme, les réflexions des spécialistes révèlent une palette d’interprétations qui s’entrecroisent, soulignant la délicatesse des enjeux géopolitiques autour des actions du président Petro. Les conséquences de sa politique pivotent entre opportunités de réconciliation et menaces pour la stabilité régionale.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Depuis l’annonce de l’appel controversé du président colombien Gustavo Petro, les réseaux sociaux se sont enflammés, devenant un miroir des opinions divisées au sein de la société colombienne. Les plates-formes telles que Twitter, Facebook et Instagram ont été le théâtre de débats passionnés, où des milliers d’internautes ont exprimé leurs points de vue, souvent en des termes polarisants.

De nombreux utilisateurs ont salué l’initiative de Petro, soulignant l’importance de la diplomatie en matière de politique étrangère. Ces partisans affirment que l’appel vise à renforcer les liens avec d’autres nations latino-américaines et à promouvoir une coopération régionale face aux défis globaux tels que le changement climatique et la crise économique. Sur ces réseaux sociaux, des hashtags comme #SoutienAPetro et #UnisPourLaColombie ont émergé, créant un espace de solidarité autour de ses idées.

Toutefois, l’opposition n’a pas tardé à faire entendre sa voix. Les critiques ont utilisé les mêmes vitrines numériques pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une manipulation politique de la part de Petro. Certains leaders d’opinion et analystes ont fait valoir que cet appel pourrait affaiblir la position de la Colombie sur la scène mondiale. Les internautes, en réponse, ont mis en avant des hashtags comme #ContrePetro et #ColombieIndépendante, reflétant ainsi des sentiments de désaccord et de méfiance quant aux intentions réelles derrière cet appel.

Les médias sociaux, par leur nature dynamique, jouent un rôle crucial dans la formation et la diffusion des opinions publiques au sujet des actions politiques. Ce phénomène souligne comment la communication en ligne façonne le discours entourant des événements d’importance, faisant des réseaux sociaux un véritable champ de bataille d’idées et de sentiments dans le contexte de la politique colombienne contemporaine.

Les implications pour la Colombie

Les déclarations controversées du président colombien Gustavo Petro ont suscité un vaste débat quant à leurs conséquences sur la politique nationale. En effet, la position qu’il adopte sur différentes questions géopolitiques pourrait influencer non seulement sa popularité, mais également sa stature politique à l’intérieur des frontières colombiennes. La dynamique interne se voit souvent affectée par des facteurs externes, et les répercussions de ses discours peuvent engendrer des transformations au sein du paysage politique du pays.

La popularité de Petro pourrait fluctuer en réponse a ses prises de position audacieuses. D’une part, une fraction de la population, particulièrement ceux qui se sentent en phase avec ses idées progressistes, pourrait renforcer son soutien. D’autre part, une grande partie de la population qui perçoit ces déclarations comme trop radicales pourrait se détourner de lui, entraînant une baisse de sa légitimité et de son influence. Ce reflet de sentiments contradictoires dans la société colombienne pourrait nuire à sa capacité à gouverner et à imposer des réformes nécessaires.

À cela s’ajoute le fait que Petro doit naviguer dans un environnement politique complexe, caractérisé par des alliances changeantes au sein du Congrès. Si sa rhétorique sur la scène internationale ne rencontre pas l’approbation des factions traditionnelles, il risque de se retrouver isolé, ce qui pourrait limiter la mise en œuvre de ses programmes. De plus, des conflits ouverts avec des partis d’opposition pourraient entraîner une paralysie administrative, exacerbant ainsi les tensions déjà présentes. Cela soulève des questions fondamentales sur la manière dont le président peut préserver son autorité tout en cherchant à réaliser son agenda politique ambitieux.

En outre, les implications de ses actions ne se limitent pas à l’échelle interne; elles pourraient également affecter les relations internationales de la Colombie. La perception internationale du leadership de Petro influencera les relations diplomatiques et les investissements étrangers, ce qui est crucial pour la croissance économique du pays. En somme, les déclarations du président ont un impact significatif sur l’évolution de la Colombie, tant sur le plan intérieur qu’extérieur.

Conclusion et appel à l’action

La situation en Colombie, illustrée par l’appel controversé du président Petro, soulève des enjeux géopolitiques importants qui méritent une attention particulière de la part des dirigeants mondiaux. Cette dynamique met en avant la nécessité d’une gestion proactive des crises et la responsabilité que chaque leader assume face à des problématiques internationales. En effet, la façon dont les gouvernements abordent ces questions peut avoir des répercussions non seulement sur leur propre nation, mais également sur la scène mondiale. L’importance du dialogue pacifique et de la diplomatie ne saurait donc être sous-estimée.

Dans un monde interconnecté, les actions d’un pays peuvent influencer les décisions et les perceptions à l’échelle internationale. Les dirigeants sont appelés à adopter une approche collaborative, en privilégiant l’échange d’idées et la médiation plutôt que l’escalade des tensions. Cela suppose une réflexion approfondie sur leur rôle dans la promotion de la paix et de la justice. Les incidents comme celui-ci rappellent que chaque acteur, qu’il soit national ou international, peut contribuer à un climat de coopération ou de conflit.

En conclusion, il est essentiel pour les citoyens de s’impliquer activement dans les discussions relatives à la paix et à la justice internationale. La communauté mondiale peut tirer des leçons de la situation en Colombie, en reconnaissant l’importance d’une voix collective en faveur de solutions pacifiques. À ce titre, les lecteurs sont encouragés à s’engager dans des initiatives qui soutiennent les dialogues constructifs, que ce soit à travers des forums, des pétitions ou des conversations informelles. Chaque effort compte et peut conduire à un avenir plus harmonieux pour tous.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)