There's dirty low life thieves, cold blooded mass murders slaughters of defenceless civilian Palestinian children, babies, women & men. Trump, US Congress, NATO, EU world leaders they all know.. & justify goodvreason to wars mass killings so he can stay in power… 🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/5k3gEX3GsT

— 🇵🇸Carlos Loude 🇬🇧 Palestine 🇵🇸 (@CarlosLoude) July 7, 2025

A photo shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu receiving details of the compound ambush in Beit Hanoun, northern Gaza, while he was at the White House in Washington, which resulted in the deaths of 5 soldiers so far

— mfvnnews (@mfvnnews) July 8, 2025

The seriousness of the event in Beit Hanoun..

Not by… pic.twitter.com/bvno0rBl5Y

Le vrai président (BENJAMIN Netayaoun) des États-Unis rentre chez lui

Trumps a bitch to the jews! pic.twitter.com/QeDdFaCl1b

— rodneywithahardR (@Edddyyy3) July 7, 2025

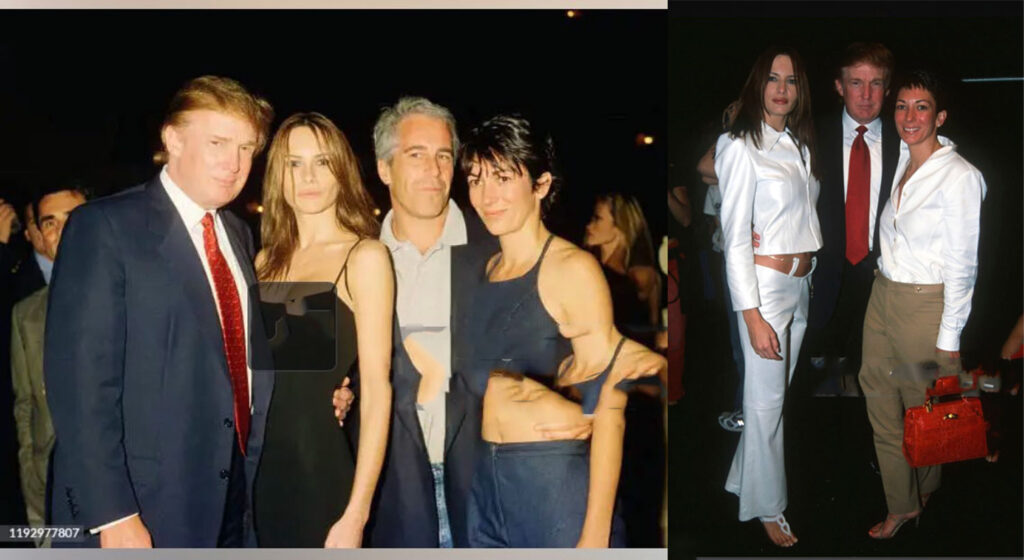

Candace is correct. This is all about Israel and Benjamin Netanyahu. Epstein worked for the Mossad and Netanyahu is the Head of the Mossad Israeli Intelligence. https://t.co/VXpm16ESuN

— Truth Justice ™ (@SpartaJustice) July 7, 2025

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) July 7, 2025

BREAKING: BRICS to launch new investment platform tied to BRICS Bank.pic.twitter.com/mlSPY1z1Nw

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 7, 2025

EPSTEIN WAS MOSSAD.

— ADAM (@AdameMedia) July 7, 2025

THE EVIDENCE:

🇮🇱 Former Israeli intelligence officer Ari Ben-Menashe said Epstein ran a Mossad honeypot operation after being recruited by Ghislaine Maxwell.

🇮🇱 Ghislaine Maxwell’s father, Robert Maxwell, was a Mossad spy.

🇮🇱 Maxwell’s business… pic.twitter.com/xB4Ef2lr6G

Il y a des voleurs de basse vie, des meurtres de masse de sang-froid, des massacres d’enfants palestiniens civils sans défense, de bébés, de femmes et d’hommes. Trump, le Congrès américain, l’OTAN, les dirigeants mondiaux de l’UE, ils le savent tous… et justifier la bonne raison aux guerres de masse pour qu’il puisse rester au pouvoir

Trump a fait pression sur Israël et le Hamas pour mettre fin au conflit, qui a tué plus de 57 000 Palestiniens, ravagé Gaza, approfondi l’isolement international d’Israël et rendu toute résolution du conflit plus large entre Israël et les Palestiniens plus distante que jamais.

Mais les détails précis de l’accord, et s’il peut mener à la fin de la guerre, sont encore en évolution. Dans les jours précédant la visite de Netanyahu, Trump semblait minimiser les chances d’une percée.

Interrogé vendredi sur la confiance qu’il avait dans un accord de cessez-le-feu, Trump a déclaré aux journalistes : « Cela change de jour en jour ».Dimanche soir, il a semblé réduire ses attentes, en disant aux journalistes qu’il pensait qu’un accord concernant les otages restants serait trouvé dans la semaine à venir.Ces sautes d’humeur ont également incarné la relation de Trump avec Netanyahou.

Aussi récemment que la dernière visite de Netanyahou à Washington en avril, le ton était nettement différent.

Trump a utilisé la photo-op avec Netanyahu pour annoncer que les États-Unis engageaient des négociations avec l’Iran au sujet de son programme nucléaire – semblant prendre le dirigeant israélien par surprise et, à l’époque, freinant tout plan militaire israélien.

Trump, dont les politiques sont en grande partie alignées sur les propres priorités d’Israël, s’est engagé la semaine dernière à être « très ferme » avec Netanyahu pour mettre fin à la guerre, sans dire ce que cela impliquerait. La pression de Trump a fonctionné sur Netanyahou dans le passé, un accord de cessez-le-feu ayant été conclu juste au moment où le président reprenait ses fonctions.

Netanyahu doit équilibrer les exigences de son allié américain avec les partis d’extrême droite dans sa coalition gouvernementale, qui détiennent la clé de sa survie politique et s’opposent à la fin de la guerre.

Mais étant donné le fort soutien des États-Unis dans la guerre d’Israël contre l’Iran, mis en évidence par les frappes aériennes conjointes sur un site nucléaire iranien souterrain fortifié, Netanyahu pourrait avoir du mal à dire non

Donald Trump, qui se dit déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza, a reçu Benyamin Nétanyahou à dîner à la Maison-Blanche lundi soir. Le premier ministre israélien dit avoir présenté le président américain pour le prix Nobel de la paix.

La troisième visite à Washington du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou depuis le retour au pouvoir de Donald Trump intervient à un moment crucial, le président américain espérant profiter de l’élan donné par la récente trêve entre Israël et l’Iran après une guerre de 12 jours.

Je ne pense pas qu’il y ait de blocage. Je pense que les choses se passent très bien, a déclaré M. Trump aux journalistes au début du dîner, lorsqu’on lui a demandé ce qui empêchait la conclusion d’un accord de paix.

Assis en face de M. Nétanyahou autour d’une grande table, le président américain s’est dit convaincu que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza.

Des pourparlers indirects

La rencontre lundi intervient en pleins pourparlers indirects entre Israël et le Hamas.

Depuis dimanche, deux séances de pourparlers indirects entre Israël et le Hamas se sont tenues à Doha, selon des sources palestiniennes proches des négociations.

Aucune percée n’a encore été réalisée, a indiqué à l’AFP l’une d’elles.

L’émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre dans la semaine à Doha, selon la Maison-Blanche.

Les détails d’un accord

Les négociations indirectes, menées par les médiateurs qatari, égyptien et américain, portent sur les mécanismes de mise en oeuvre d’un accord de cessez-le-feu et d’un échange d’otages retenus à Gaza contre des Palestiniens détenus en Israël, selon un responsable palestinien.

Introduction

Benjamin Netanyahu, figure emblématique de la politique israélienne, est souvent perçu comme un président controversé, non seulement en raison de ses longues années à la tête de l’État hébreu, mais aussi en raison de sa position proéminente sur la scène politique mondiale. À la fois admiré et critiqué, son leadership influence considérablement le paysage géopolitique, particulièrement en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. Ses relations complexes avec des dirigeants comme Donald Trump, qui fut président des États-Unis, ont jeté un éclairage nouveau sur les dynamiques du pouvoir dans la région et au-delà.

Le mandat de Netanyahu, marqué par des décisions audacieuses et souvent polarisantes, a eu un impact direct sur les relations israélo-palestiniennes, notamment dans le cadre du conflit à Gaza. La vision expansionniste de Netanyahu pour l’État d’Israël, qui inclut la sécurité accrue face à ce qu’il perçoit comme des menaces existentielles, exacerbe souvent les tensions. Les récentes escalades de conflit servent de toile de fond à cette analyse, mettant en évidence les enjeux du leadership israélien en période de crise.

Alors que Netanyahu continue de façonner les politiques en matière de défense et de diplomatie, ses choix stratégiques ne se limitent pas uniquement à des considérations nationalistes. Ils reflètent également ses relations et ses alliances à l’international, notamment avec les États-Unis, qui jouent un rôle clé dans la dynamique du Moyen-Orient. Dans ce contexte, la complexité et la controverse qui entourent son personnage contribuent non seulement à la perception d’Israël dans le monde, mais aussi à la formulation des réponses aux défis régionaux. Cette introduction pose donc les bases d’une discussion approfondie sur l’impact du leadership de Netanyahu sur les conflits au Moyen-Orient, en contexte d’un monde en mutation rapide.

L’émergence d’une guerre : Contexte historique

Le conflit à Gaza ne surgit pas de façon soudaine, mais résulte d’une série d’événements historiques et de décisions politiques qui ont façonné les relations entre Israël et le Hamas. Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les tensions entre Israéliens et Palestiniens se sont intensifiées, alimentées par des conflits territoriaux, des revendications historiques et des sentiments nationalistes. Le conflit israélo-palestinien est donc un cadre de référence crucial pour comprendre l’ascension de ces hostilités.

La guerre de 1948, qui a entraîné la Nakba (la catastrophe), est un point de départ essentiel. Environ 700 000 Palestiniens ont été déplacés, créant un sentiment d’injustice et de ressentiment qui persiste aujourd’hui. Les résolutions de l’ONU et les tentatives de paix, telles que les Accords d’Oslo dans les années 1990, ont été des initiatives louables mais souvent infructueuses, laissant un vide diplomatique et une méfiance croissante entre les partis. Les cycles répétés de violence, y compris les intifadas et les guerres à Gaza, témoignent des échecs de la médiation internationale.

Le Hamas, qui a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, est le résultat d’un contexte social, économique et politique complexe. Son idéologie militante et sa résistance à l’occupation israélienne catalysent les tensions, et les réponses militaires d’Israël visent à neutraliser ces menaces perçues. Ainsi, le cycle de la violence se renforce, alimenté par la désespoir croissant des populations affectées, rendant la situation extrêmement volatile. Les récentes escalades, illustratives des profondes divisions, rappellent que les racines de ce conflit sont profondément ancrées dans un passé difficile.

L’influence de Trump sur Netanyahu

La relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu a marqué un tournant significatif dans la politique israélienne, notamment en ce qui concerne la situation à Gaza. Trump, en tant que président des États-Unis, a exercé une pression sans précédent sur Netanyahu, affectant tant la diplomatie que la stratégie militaire d’Israël. Cette influence s’est manifestée par un soutien indéfectible de l’administration Trump aux actions israéliennes, allant jusqu’à une reconnaissance controversée de Jérusalem comme capitale d’Israël, ce qui a renforcé la position de Netanyahu sur la scène internationale.

Au cours de son mandat, Trump a également encouragé Netanyahu à adopter une ligne plus dure face aux menaces perçues, notamment celles provenant de Gaza. En réponse aux critiques de divers acteurs internationaux concernant les opérations israéliennes, Netanyahu a souvent cité le soutien de l’administration Trump comme justification pour ses décisions militaires. Ce soutien a renforcé la légitimité de ses actions face à des adversaires politiques internes et externes, solidifiant ainsi sa base de pouvoir.

Les pressions exercées par Trump se sont traduites par un alignement stratégique entre les objectifs des deux dirigeants. Les déclarations publiques de Trump, souvent caractérisées par un ton militant, ont contribué à radicaliser certaines positions à l’intérieur de la société israélienne, rendant plus difficile la réalisation d’une paix durable avec les Palestiniens. Par conséquent, l’influence de Trump sur Netanyahu a non seulement façonné la politique à Gaza, mais a également durci la dynamique régionale, entraînant des conséquences pour la paix à long terme au Moyen-Orient.

En conclusion, l’interaction entre Trump et Netanyahu a laissé une empreinte durable sur la politique israélienne, particulièrement en ce qui concerne les décisions affectant la guerre à Gaza, illustrant ainsi comment des leaders peuvent interagir pour modeler les agendas nationaux et internationaux.

Les atrocités du conflit : Une tragédie humaine

La guerre à Gaza, qui perdure depuis plusieurs décennies, représente non seulement un affrontement militaire, mais également une véritable tragédie humaine. L’impact dévastateur de ce conflit est particulièrement visible à travers les pertes humaines, en particulier parmi les civils palestiniens. Les opérations militaires en cours ont laissé des milliers de familles endeuillées, victimes d’une escalade violente qui n’épargne ni les adultes ni les enfants. Chaque chiffre rapporté par les agences humanitaires est bien plus qu’une simple statistique, il représente une vie perdue, une histoire interrompue.

Les victimes civiles en Gaza font face à des conditions de vie catastrophiques. Les bombardements incessants ont détruit non seulement des infrastructures essentielles, mais aussi des moyens de subsistance. Les écoles, les hôpitaux et les habitations se retrouvent fréquemment pris pour cibles, rendant toute forme de sécurité absente. À cela s’ajoutent les traumatismes psychologiques qui affectent les survivants, souvent marqués à jamais par des expériences de violence et de perte. Les enfants, en particulier, sont exposés à un environnement de guerre difficile, ce qui entraîne des conséquences à long terme sur leur développement physique, émotionnel et mental.

Les atrocités engendrées par ce conflit soulèvent de nombreuses questions sur le respect des droits humains. Les organes internationaux, tels que les Nations Unies, ont souvent condamné les actes de violence, tout en appelant à la protection des civils dans les zones de conflit. Malheureusement, malgré ces efforts, les violations persistent, laissant les populations démunies face à une situation tragique. Cette guerre, marquée par des cycles récurrents de violence, accentue la nécessité d’une intervention diplomatique pour apporter un cessez-le-feu durable et des solutions viables.

Le rôle des acteurs internationaux

Dans le cadre de la crise à Gaza, le rôle des acteurs internationaux est crucial pour comprendre la dynamique actuelle du conflit. Parmi les principaux acteurs, le Congrès américain, l’OTAN, et les dirigeants de l’Union européenne se distinguent par leur influence et leur implication dans la résolution de la crise. Chacun de ces entités reçoit l’attention du monde entier, ce qui souligne leur importance sur la scène diplomatique.

Le Congrès américain, en tant qu’organe législatif des États-Unis, joue un rôle déterminant dans la formulation de la politique étrangère américaine, surtout en ce qui concerne le soutien à Israël. Les décisions prises par le Congrès peuvent approuver des budgets militaires significatifs ou conditionner l’aide étrangère à des actions spécifiques, ce qui a un impact direct sur la situation à Gaza. Par exemple, un soutien inconditionnel à l’État hébreu peut encourager des actions militaires, alors qu’une critique des violations des droits de l’homme pourrait inciter à des discussions diplomatiques.

L’OTAN, bien que principalement une alliance militaire, a également un rôle à jouer en tant que bastion de sécurité et de concertation internationale. La crise à Gaza peut générer des tensions qui nécessitent une réponse collective de la part des États membres de l’OTAN, notamment en ce qui concerne les implications géopolitiques pour la sécurité en Europe et au Moyen-Orient. L’alliance pourrait envisager des mesures de désescalade ou même des solutions alternatives pour prévenir une crise humanitaire majeure.

De leur côté, les dirigeants de l’Union européenne cherchent à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. L’UE, par le biais de ses mécanismes diplomatiques, tente de jouer un rôle de médiateur, tout en tenant compte des divers intérêts qui se chevauchent. Les déclarations et actions de l’UE peuvent souvent influencer l’opinion publique mondiale et orienter les débats autour de la légitimité des actions entreprises par Israël et d’autres acteurs impliqués.

Négociations et cessez-le-feu : Perspectives d’avenir

Les négociations entre Israël et le Hamas représentent un processus complexe, marqué par des tensions persistantes et des défis significatifs. Actuellement, des pourparlers indirects se déroulent, facilitant un échange d’idées entre les parties concernées avec l’intervention de médiateurs internationaux. La complexité de ces discussions réside non seulement dans les divergences politiques, mais aussi dans les objectifs stratégiques que chaque partie espère atteindre.

Le Hamas, en tant qu’entité politique et militaire, cherche à renforcer sa position dans la région tout en répondant aux besoins de sa population, particulièrement dans la bande de Gaza, qui est durement touchée par le conflit. De son côté, Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahu, doit naviguer entre la sécurité nationale et les pressions internationales, qui exigent la fin des hostilités et un retour à la paix. Les préoccupations sécuritaires israéliennes constituent un obstacle majeur à l’établissement d’un cessez-le-feu durable, car elles nécessitent une garantie que le Hamas ne poursuivra pas ses activités militaires.

Malgré ces défis, la faisabilité d’un cessez-le-feu ne peut être complètement écartée. Des précédents historiques montrent que des trêves temporaires ont été établies, même dans des conditions tendues. Un éventuel accord pourrait impliquer des concessions des deux côtés, telles que la levée partielle du blocus, un engagement envers l’aide humanitaire, ou des discussions concernant des échanges de prisonniers. Toutefois, la réussite de ces négociations dépendra de la volonté des acteurs clés de faire des compromis et de l’atmosphère politique régionale, qui reste volatile.

Le chemin vers un cessez-le-feu durable est parsemé d’embûches, mais il est essentiel pour réduire les souffrances humaines et jeter les bases d’une réconciliation future. Alors que les pourparlers se poursuivent, l’attention internationale reste focalisée sur les résultats, qui pourraient avoir des implications considérables non seulement pour Israël et le Hamas, mais aussi pour la stabilité régionale.

Les réactions internes en Israël

La situation actuelle liée au conflit à Gaza suscite des réactions variées au sein de la population israélienne. Dans ce contexte, le paysage politique en Israël joue un rôle crucial dans l’orientation des décisions prises par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Un des segments les plus vocal du public est sans doute celui des partis d’extrême droite, qui soutiennent fermement la continuité des opérations militaires à Gaza. Cette adhésion découle de leur perception d’une menace existentielle, qu’ils attribuent à des groupes militant pour la destruction de l’État israélien.

Au sein de l’électorat israélien, les opinions divergeront même au sein des partis traditionnels. Tandis que certains électeurs de gauche appellent à une approche plus pacifiste, favorisant le dialogue et la diplomatie, les partisans de la droite insistent sur la nécessité d’une réponse militaire forte et immédiate face aux attaques permises par le Hamas. Cet équilibre entre la sécurité nationale et les droits humains est devenu un enjeu fondamental dans le débat public. De plus, les manifestations qui ont lieu au sein des grandes villes israéliennes illustrent ce clivage de façon frappante, rassemblant ceux qui sont en faveur d’un cessez-le-feu et ceux qui militent pour une stratégie offensive prolongée.

Les jeunes générations, souvent plus encline à s’opposer aux actions militaires du gouvernement, forment aussi un autre groupe significatif qui influence l’opinion publique. Leurs préoccupations sont souvent axées sur les conséquences à long terme des opérations à Gaza, tant sur le plan régional que sur l’avenir des relations israélo-palestiniennes. Le climat politique en Israël est donc très fluide et soumis à des variables internes susceptibles d’influencer substantiellement la position de Netanyahu dans les mois à venir, alors que les tensions continuent d’évoluer. Un débat sur la paix durera tant que les voix dissonantes et les partis rivaux continueront à peser dans la balance des décisions politiques israéliennes.

La question des droits de l’homme

Les droits de l’homme constituent un enjeu central dans le cadre du conflit à Gaza, notamment en raison des opérations militaires menées par Israël. Les organisations internationales, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ont régulièrement émis des rapports soulignant les violations des droits de l’homme résultant des actions militaires israéliennes. Ces rapports indiquent que des civils, y compris des femmes et des enfants, subissent des pertes importantes, ce qui soulève des préoccupations sur le respect du droit international humanitaire.

Les rapports de l’ONU insistent également sur les effets dévastateurs du blocus imposé à Gaza, qui entrave l’accès à des services essentiels tels que la santé, l’éducation et la nourriture. Cette situation humanitaire, exacerbée par les hostilités, pose la question cruciale des droits fondamentaux de la population gazaouie. Il est essentiel de noter que le droit à la vie et à la sécurité est universel et concerne tous les individus, indépendamment de leur nationalité ou de leur affiliation politique.

En réponse aux rapports d’abus et aux plaintes concernant les actions militaires israéliennes, la communauté internationale a exprimé des préoccupations. De nombreux pays ont appelé à des enquêtes indépendantes sur les violations présumées des droits de l’homme et ont exhorté les autorités israéliennes à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationalistes. Cependant, la division politique et les désaccords sur la manière de traiter ces violations compliquent les efforts pour obtenir des compteurs et garantir la justice pour les victimes.

Il est donc impératif que les voix des défenseurs des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales soient entendues afin de promouvoir la responsabilité et de favoriser un dialogue constructif autour de la situation à Gaza. En fin de compte, la protection des droits de l’homme est essentielle pour toute résolution durable du conflit israélo-palestinien.

Conclusion : Vers un nouvel équilibre au Moyen-Orient

La situation actuelle au Moyen-Orient, marquée par le conflit à Gaza, soulève des interrogations profondes sur l’avenir de la région. Les tensions persistantes entre Israël et les groupes palestiniens, ainsi que le rôle prépondérant de Benjamin Netanyahu, soulignent la complexité des enjeux géopolitiques en cours. Les répercussions de ce conflit ne se limitent pas seulement à la zone de conflit, mais s’étendent également aux grandes puissances, notamment les États-Unis. La relation entre Netanyahu et l’ancien président Donald Trump a récemment redéfini la dynamique dans la région, influençant à la fois les opérations militaires et les efforts diplomatiques.

Dans cette lutte pour un équilibre fragile, les acteurs régionaux et internationaux devront naviguer à travers des défis complexes. La vision de Netanyahu pour Israël, associée à une posture souvent provocatrice face aux adversaires, renforce les tensions et complique la recherche d’une paix durable. Dans le même temps, les réponses américaines, les pressions internes et externes sur le gouvernement israélien, ainsi que les aspirations des Palestiniens à l’autodétermination, représentent des éléments cruciaux dans l’évaluation de la situation actuelle.

En regardant vers l’avenir, il est essentiel de se demander comment les relations entre Netanyahu et la nouvelle administration américaine évolueront. L’engagement des États-Unis envers un processus de paix viable est indispensable pour apaiser les conflits persistants et favoriser un avenir où cohabiter serait plus qu’un simple vœu pieux. La quête d’un nouvel équilibre au Moyen-Orient repose sur la capacité des acteurs concernés à dépasser les rivalités historiques, à instaurer une dialogue constructif et à prendre des initiatives qui favorisent la compréhension mutuelle.

Il semble évident que des changements profonds sont nécessaires pour transformer ce cycle de violence en une dynamique de paix. L’issue de ce conflit et l’évolution des relations diplomatiques seront déterminantes pour l’avenir du Moyen-Orient.

En bref, les pertes d’Israël sont sans précédent depuis 1948, et nombre d’entre elles n’ont pas encore été révélées en raison du black-out extrême. Israël en fait partie, et c’est un destructeur :

Voici ce qui a été révélé et volé à partir de données du site web secret « Hess ».

1- Deux millions de Juifs ont fui les territoires occupés, pour ne jamais y revenir.

2- L’ensemble de l’infrastructure et de la structure militaire de l’entité sioniste a été détruit.

*3- Le site web juif sioniste « Hess » a été piraté, révélant la mort de 😘

6 généraux supérieurs

32 officiers du Mossad

78 officiers du Shin Bet

27 officiers de la marine

198 officiers de l’armée de l’air

462 soldats

423 civils

Les pertes de missiles intercepteurs de l’entité :

11 milliards de dollars

*Sans parler de la destruction totale d’un tiers des territoires occupés. Les rues et les routes sont encore jonchées de décombres… les Juifs sionistes sont confrontés à une véritable catastrophe à laquelle ils ne s’attendaient pas. Depuis le début de l’occupation de la Palestine en 1947, les ports maritimes ont été presque entièrement détruits. Les services sont inexistants. Les stations-service et les centrales électriques sont endommagées et hors service. *

*Certains éléments n’étaient pas diffusés sur les écrans, les chaînes satellite et les médias. Ils sont presque entièrement détruits. Des sites importants, des aéroports et d’autres sites sont détruits. La malheureuse entité a subi un coup terrible qui ne peut être reconstruit, et il faudra trois à quatre ans pour reconstruire ce qui a été détruit. *

*Le coût actuel des destructions est estimé à trois mille milliards de shekels. *

*Netanyahou a précipité son attaque contre l’Iran, mais son action n’a rien donné. Le réacteur nucléaire iranien n’a pas été touché, le régime iranien n’est pas tombé et Netanyahou n’a pas tenu ses promesses envers les pays du Golfe, qui ont payé des milliers de milliards de dollars pour réaliser leur rêve de mettre fin à la République islamique d’Iran et d’éliminer Ali ibn Abi Talib. *

Certes, si Dieu le veut, l’Iran sortira fort de cette attaque et retrouvera sa force. L’entité, les États du Golfe, l’Europe et l’Amérique ne s’attendaient pas à ce que l’Iran soit aussi fort, résilient et tactique. L’Iran a balayé tous les milliards du Golfe. Et l’entité a été piétinée d’une manière inattendue et sans précédent.

En effet, l’entité, l’Amérique et les États du Golfe ont perdu la guerre contre l’Iran.

C’est ce que disent les Juifs des territoires occupés.*

L’Iran a en réalité gagné, si l’on compare lequel des deux camps a été vaincu. Des éléments émergeront plus tard et expliqueront la victoire de l’Iran. L’Iran est devenu le maître du Moyen-Orient sans arrogance.

L’Iran a demandé à ses amis de ne pas participer à la guerre et de rester seuls, sans demander l’aide de personne. Ce faisant, il voulait découvrir l’étendue de sa capacité à affronter et à endurer. L’Iran a contraint l’ennemi sioniste, les Américains et l’Europe, à demander un cessez-le-feu. Trump craignait qu’une prolongation de la guerre par l’Iran ne conduise à l’effondrement imminent de l’entité, sans parler de l’exposition de l’économie internationale aux crises pétrolières et à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base dans le monde entier. L’Amérique craignait de s’engager dans une troisième guerre mondiale et que les alliés de l’Iran ne s’y engagent à ses côtés, ce qui aurait des conséquences désastreuses.

![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)

![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)