Tel-Aviv sous le feu des bombardements iraniens et houthis Des bases américaines seront-elles ciblées et touchées pour déclencher une guerre ouverte ?

Iran infligé attaques contre des centres militaires israéliens et des bases aériennes, ainsi que des installations militaro-industrielles.

Les citoyens de Tel-Aviv apprennent à quoi ressemble la vie à Gaza.

Tucker Carlson a qualifié Trump de « complice » de l’attaque israélienne et a exhorté le président à « laisser tomber Israël » et à « le laisser mener ses propres guerres ». « Les États-Unis ne devraient participer à aucune guerre contre l’Iran. Pas de financement, pas d’armes américaines, pas de troupes sur le terrain. Quoi qu’en dise notre “allié spécial”, un combat contre les Iraniens n’a rien à offrir aux États-Unis. »

Tucker Carlson called Trump “complicit” in Israel’s attack and urged the president to “drop Israel” and “let them fight their own wars.”

— AF Post (@AFpost) June 14, 2025

“The United States should not at any level participate in a war with Iran. No funding, no American weapons, no troops on the ground.… pic.twitter.com/ICPYA5q5Ok

FLASHBACK: Trump brags about how he was “the best president ever for the people of Israel” and “gave them more than 20 billion dollars.”

— Decensored News (@decensorednews) June 13, 2025

He also said that he has “a feeling” he might do “more than anything that was even done in the past” in his second term.

Sept 2024: pic.twitter.com/6zTCKsUiUc

🇮🇱🇵🇸🇸🇾🇱🇧🇮🇷 FLASH INFO | « Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins enfin Israël attaque… pic.twitter.com/6Xeb9RIhxB

— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) June 14, 2025

Introduction

Tel-Aviv sous le feu des bombardements iraniens et houthis Des bases américaines seront-elles ciblées et touchées pour déclencher une guerre ouverte ?

Iran infligé attaques contre des centres militaires israéliens et des bases aériennes, ainsi que des installations militaro-industrielles.

Les citoyens de Tel-Aviv apprennent à quoi ressemble la vie à Gaza.

Tucker Carlson a qualifié Trump de « complice » de l’attaque israélienne et a exhorté le président à « laisser tomber Israël » et à « le laisser mener ses propres guerres ». « Les États-Unis ne devraient participer à aucune guerre contre l’Iran. Pas de financement, pas d’armes américaines, pas de troupes sur le terrain. Quoi qu’en dise notre “allié spécial”, un combat contre les Iraniens n’a rien à offrir aux États-Unis. »

La politique étrangère américaine représente un sujet de débat constant parmi les experts et les citoyens. Les États-Unis, en tant que puissance mondiale, ont la capacité de modeler les relations internationales et d’influencer les décisions politiques au-delà de leurs frontières. Dans ce contexte, le lien étroit entre les États-Unis et Israël mérite une attention particulière. Cette relation spéciale, ancrée dans des aspects historiques, culturels et stratégiques, a des répercussions profondes sur la façon dont les États-Unis interagissent avec d’autres nations, surtout au Moyen-Orient.

La dynamique entre ces deux pays est souvent perçue comme un modèle de coopération, mais elle soulève aussi des interrogations sur le rôle des intérêts nationaux et les implications politiques pour les États-Unis. L’influence d’Israël, et en particulier celle des leaders israéliens comme Benjamin Netanyahu, sur la politique étrangère de Washington joue un rôle essentiel dans la formulation des stratégies diplomatiques américaines. Cette situation est d’autant plus évidente lorsque l’on examine les décisions prises durant les mandats présidentiels, notamment sous l’administration de Donald Trump.

Trump, en tant que président, a apporté une nouvelle dynamique aux relations américano-israéliennes, favorisant des politiques pro-israéliennes qui ont suscité des réactions diverses tant sur le plan national qu’international. Ce soutien indéfectible a été perçu à travers des actions telles que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et la sortie des États-Unis de l’accord nucléaire iranien. Ces décisions illustrent comment la politique étrangère américaine est souvent façonnée par des alliances stratégiques, ce qui est d’une importance capitale pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels.

Le lien historique entre les États-Unis et Israël

Les relations entre les États-Unis et Israël remontent à la création de l’État d’Israël en 1948. Dès ses débuts, Israël a bénéficié d’un soutien diplomatique et économique significatif de la part des États-Unis, ce qui a été déterminant pour sa survie et son développement. Ce lien s’est intensifié au fil des années, particulièrement après la guerre de 1967, où Israël a consolidé ses frontières, un événement qui a attiré l’attention et le soutien continu des États-Unis, renforçant la notion d’une alliance stratégique entre les deux nations.

Au cours des décennies, plusieurs moments clés ont marqué cette relation. Par exemple, le soutien militaire américain a été crucial lors des conflits israélo-arabes, notamment durant la guerre du Kippour en 1973, où l’intervention rapide des États-Unis a aidé Israël à stabiliser la situation. Ce type de soutien a non seulement protégé Israël mais a aussi contribué à façonner le paysage géopolitique au Moyen-Orient, en démontrant l’engagement des États-Unis envers leur allié. En parallèle, le processus de paix au Moyen-Orient, initié dans les années 1990, a également vu une participation active des États-Unis, illustrant l’importance des relations américano-israélo pour la diplomatie de Washington.

Les implications géopolitiques de cette alliance sont nombreuses. En reconnaissant Israël comme un partenaire clé au Moyen-Orient, les États-Unis ont pu étendre leur influence dans la région tout en s’opposant à des acteurs qui voient l’État hébreu comme un adversaire. Par conséquent, cette alliance a non seulement façonné des relations entre les États-Unis et d’autres pays du Moyen-Orient, mais elle a également eu un impact profond sur les politiques extérieures américaines, alignant souvent ses intérêts sur ceux d’Israël. En résumé, l’histoire des relations entre les États-Unis et Israël est marquée par des moments clés qui ont solidifié leur lien et défini des enjeux géopolitiques complexes dans la région du Moyen-Orient.

L’influence de Netanyahu sur la politique américaine

Benjamin Netanyahu, en tant que Premier ministre d’Israël, a joué un rôle dynamique dans la définition de la politique étrangère américaine au cours des dernières décennies. Son approche pragmatique et sa capacité à forger des relations personnelles avec les présidents américains ont permis à Israël d’occuper une place centrale dans les discussions géopolitiques. Au fil des ans, ses discours et ses stratégies ont non seulement façonné l’image d’Israël aux États-Unis, mais ont également été des outils cruciaux pour influencer les décisions politiques.

Netanyahu a su articuler l’importance d’un partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis en soulignant des menaces communes, telles que le terrorisme et l’instabilité au Moyen-Orient. Par son charisme et ses capacités de persuasion, il a habituellement réussi à aligner les intérêts d’Israël avec ceux des différentes administrations américaines. Par exemple, ses interventions devant le Congrès ont souvent mis en lumière des sujets vitaux, comme l’accord sur le nucléaire iranien, où il a déclaré que cet accord mettrait en péril non seulement la sécurité d’Israël, mais aussi celle des États-Unis, un angle qui a trouvé écho auprès de nombreux législateurs.

Les stratégies de Netanyahu ont également inclus le développement de relations personnelles avec des figures clés du gouvernement américain, qui ont facilité un dialogue constant sur des enjeux stratégiques. Sa collaboration avec Donald Trump est emblématique de cette influence. Pendant la présidence de Trump, des décisions significatives, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, ont été prises, mettant en évidence l’effet direct de l’engagement de Netanyahu sur la politique américaine. Cela a constitué un tournant dans les relations bilatérales, établissant un modèle de soutien indéfectible à Israël, et ainsi, déclenchant des débats sur les implications de cette alliance pour la politique étrangère américaine à long terme.

L’administration Trump : Un alignement sans précédent

Le mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis a été marquant sur plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne la politique étrangère. Tout au long de son administration, Trump a pris des décisions qui ont semblé résonner positivement avec les attentes et les objectifs du gouvernement israélien. Cette dynamique a suscité un débat intense sur la nature et l’impact de cet alignement sur le rôle traditionnel des États-Unis en tant que médiateur au Moyen-Orient.

Parmi les actions les plus significatives de Trump, on peut citer le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une décision historique qui a été perçue comme une reconnaissance des revendications israéliennes sur la ville sainte. Cette action a, sans conteste, renforcé les liens entre les États-Unis et Israël, mais elle a également été critiquée par de nombreux observateurs qui y voyaient un affaiblissement du rôle américain en tant que constructeur de paix dans la région.

De plus, l’administration Trump a mis en œuvre une politique de pression maximale contre l’Iran, qui s’aligne également avec les préoccupations israéliennes concernant la sécurité nationale. En se retirant de l’accord nucléaire de 2015, Trump a non seulement renforcé les alliés du pays – notamment Israël – mais a aussi exacerbé les tensions dans une région déjà instable. Ce soutien à Israël s’est manifesté dans d’autres décisions, telles que le retrait du financement des agences de l’ONU qui soutiennent les Palestiniens.

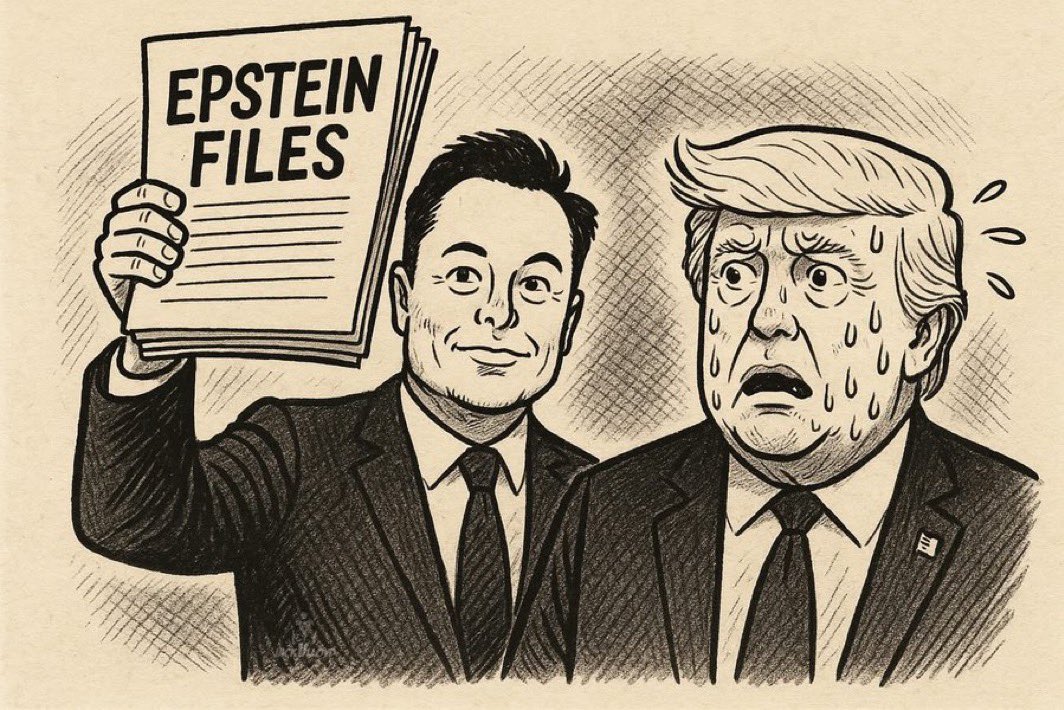

Cet alignement apparemment sans précédent a amené certains à contester la nature du leadership de Trump. Est-il intervenu en tant que président des États-Unis, ou en tant que représentant des intérêts israéliens ? Ce questionnement reste au cœur des analyses politiques contemporaines et soulève des implications durables pour l’avenir de la politique étrangère américaine.

La perception américaine : Une colonie d’Israël ?

La relation entre les États-Unis et Israël est souvent perçue sous divers angles, certains soutenant l’idée controversée selon laquelle les États-Unis agiraient comme une « colonie » d’Israël. Cette notion traduit une vision selon laquelle la politique étrangère américaine serait largement influencée par les intérêts israéliens, au détriment de ses propres intérêts nationaux. Ce point de vue se retrouve à la fois parmi les analystes politiques et dans l’opinion publique, particulièrement dans les contextes d’élections américaines où le soutien inébranlable à Israël est souvent mis en avant.

D’un côté, certains défenseurs de cette théorie soulignent le fort lobby pro-israélien, notamment l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), qui exerce une pression significative sur les décideurs politiques américains.Selon eux, cette influence se traduit par des engagements militaires et économiques qui semblent plus favorables à Israël qu’aux États-Unis. Par ailleurs, cette relation est souvent décrite comme un échange de soutien mutuel, les États-Unis cherchant à consolider leurs positions stratégiques au Moyen-Orient par le biais de leur alliance avec Israël. Cependant, critique et scepticisme émergent quant à cette dynamique, émergent également.

En revanche, d’autres soutiennent que cette vision est simpliste et réductrice. Ils affirment que la politique étrangère américaine est complexe et résulte de multiples facteurs, incluant des considérations géopolitiques, économiques, et stratégiques qui vont bien au-delà de la seule influence israélienne. En effet, le soutien américain à Israël peut également être perçu comme un moyen de garantir la stabilité dans une région souvent marquée par des conflits. Cette perspective met en exergue la diversité des opinions qui existent sur ce sujet, chaque camp réponda à des intérêts sérieux et à des préoccupations géopolitiques. Les implications de ces discussions sur l’avenir des relations américain-israéliennes restent à analyser.

Les politiciens américains : Achat et influence

La politique étrangère américaine est profondément influencée par les contributions financières et le lobbying, notamment en ce qui concerne la relation entre les États-Unis et Israël. Les politiciens américains, motivés par des intérêts électoraux et financiers, se retrouvent souvent dans une dynamique où les dons provenant de groupes pro-israéliens peuvent avoir un impact significatif sur leurs décisions politiques. Ces contributions, qu’elles proviennent d’individus ou d’organisations, sont souvent perçues comme des moyens d’acheter l’influence politique, façonnant ainsi les attitudes des élus envers le conflit israélo-palestinien et le soutien continu à Israël.

Les groupes de pression, tels que l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), jouent un rôle crucial dans la manière dont les législateurs américains abordent les politiques relatives à Israël. Par leur capacité à mobiliser des ressources financières, ils soutiennent des candidats qui partagent leurs vues et, en retour, attendent un alignement de ces élus sur des questions clés. Il en résulte parfois un climat où les politiques peuvent être perçues comme prioritaires pour des intérêts partisans plutôt que pour l’opinion publique. Cette situation soulève des questions éthiques et juridiques concernant le degré d’influence que l’argent peut exercer sur les décisions des élus.

En plus du financement direct des campagnes électorales, il existe également des formes subtiles d’influence. Les politiciens peuvent ressentir une pression sociale ou professionnelle pour soutenir des positions favorables à Israël, renforçant ainsi un consensus qui peut minimiser la critique à l’égard de la politique israélienne, même lorsque de tels choix ne correspondent pas nécessairement aux préoccupations des citoyens américains. Ce phénomène peut amener à une homogénéisation des discours politiques, rendant difficile l’émergence de voix critiques au sein du débat public. Cette complexité met en lumière le besoin d’une transparence accrue dans le financement des campagnes et le lobbying afin de préserver l’intégrité du processus politique.

Critiques et oppositions à l’influence israélienne

En examinant l’influence d’Israël sur la politique étrangère américaine, il est essentiel de considérer les voix critiques qui se sont élevées au sein de divers groupes, notamment des politiciens, des universitaires et des activistes. Ces critiques ne se limitent pas à des opinions isolées; elles représentent un mouvement plus large qui remet en question le rapport spécial entre les États-Unis et Israël. Les opposants soulignent souvent que cette relations a des répercussions sur la politique étrangère des États-Unis, particulièrement au Moyen-Orient.

Les politiciens, en particulier ceux du Parti progressiste, critiquent fréquemment la manière dont l’influence israélienne pourrait nuire à la diplomatie américaine. Ils avancent que le soutien bipartisan à Israël, tant sur le plan militaire que diplomatique, peut entraîner des conséquences indésirables. Par exemple, certains législateurs estiment que les décisions américaines sont parfois biaisées en faveur des intérêts israéliens, ce qui complique le processus de paix israélo-palestinien.

Du côté académique, plusieurs chercheurs ont étudié l’impact de l’influence israélienne sur les politiques américaines, mettant en avant des inquiétudes similaires. Dans leurs travaux, ils soulignent que cette dynamique peut altérer la perception des États-Unis dans le monde arabe et nuire à leur position en tant qu’arbitre neutre dans les conflits régionaux. Ces études tendent à révéler que le favoritisme perçu envers Israël pourrait également alimenter le ressentiment dans certaines populations, affectant ainsi les intérêts stratégiques des États-Unis.

Les activistes, quant à eux, se mobilisent souvent pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une ingérence excessive. À travers des manifestations et des campagnes de sensibilisation, ils plaident pour une réévaluation de cette relation, appelant à une politique étrangère plus équilibrée vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Cette position met en lumière un débat plus vaste concernant l’éthique et la moralité des alliances stratégiques dans la politique étrangère.

Les conséquences pour la politique mondiale

La politique étrangère américaine, façonnée par des intérêts étroits avec Israël, a des répercussions significatives sur la scène mondiale. L’un des aspects les plus notables est l’amélioration des relations américaines avec certains pays, en particulier ceux du Golfe, qui voient en Israël un partenaire contre l’Iran. Cette dynamique a amené à l’établissement des Accords d’Abraham, renforçant ainsi les alliances entre les États-Unis, Israël, et plusieurs nations arabes. Cette coalition change non seulement les relations dans la région, mais elle influence également la politique étrangère mondiale, incitant d’autres pays à revoir leurs propres alliances.

À l’inverse, cette relation pro-israélienne a également exacerbé les tensions avec certaines nations et groupes qui perçoivent les États-Unis comme un partisan inconditionnel d’Israël. Cela a entraîné une hostilité croissante dans des régions comme le Moyen-Orient, où des pays comme la Turquie et des factions palestiniennes ont intensifié leurs critiques des politiques américaines. En conséquence, cet antagonisme peut nuire à la position des États-Unis en tant qu’arbitre potentiel dans les conflits régionaux.

Les impacts ne se limitent pas à la seule région du Moyen-Orient. La politique étrangère américaine, tout en soutenant Israël, a des effets en chaîne plus larges. Les alliés traditionnels de Washington, notamment en Europe, expriment des préoccupations au sujet de la tendance à privilégier les relations bilatérales avec des régimes non démocratiques ou contestés, ce qui pourrait affaiblir les normes démocratiques et nuire à la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale. Comme les choix politiques de l’administration Trump ont souvent mis l’accent sur des objectifs à court terme, cela soulève des questions sur la durabilité de ces alliances et leur capacité à résister à des changements futurs dans la politique américaine.

Conclusion : Vers un avenir incertain ?

En récapitulant les éléments clés de cet article, il est indéniable que la politique étrangère américaine, en particulier celle relative à Israël, a fortement évolué au fil des années, influencée également par des figures politiques comme Donald Trump. Sous son administration, un soutien inébranlable à Israël a été mis en avant, se traduisant par des décisions marquantes telles que le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et le soutien à la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan. Ces mesures ont contribué à renforcer les liens entre les deux nations, mais elles ont aussi soulevé des préoccupations concernant la paix au Moyen-Orient.

Avec l’incertitude entourant l’avenir des élections américaines, il demeure à présent crucial de considérer comment l’approche américaine envers Israël pourrait changer dans les années à venir. La politique étrangère est souvent le reflet des priorités nationales, et les administrations successives pourraient adopter des stratégies divergentes. Par exemple, un nouveau gouvernement pourrait réévaluer le niveau de soutien inconditionnel à Israël, ce qui entraînerait des répercussions tant sur le plan régional qu’international.

En outre, les tensions géopolitiques croissantes, notamment vis-à-vis de l’Iran et d’autres acteurs régionaux, pourraient également redéfinir la dynamique des relations entre les États-Unis et Israël. La place d’Israël dans une politique américaine élargie devra naviguer à travers des enjeux complexes, y compris les droits des Palestiniens et la sécurité régionale. À l’aube d’une nouvelle ère politique, l’évolution des relations entre ces deux pays pourrait jouer un rôle déterminant dans le façonnement de la politique mondiale.