Pr Christophe Oberlin:

Quand je me suis rendu à Gaza pour la première fois il y a 23 ans, je n’imaginais pas avoir un jour à demander, exiger la libération d’un collègue médecin, emprisonné et torturé dans une prison militaire israélienne.

Qu’on ne me dise pas que je force le trait, que j’exagère. Aujourd’hui le Dr Hossam Abu Safiya, comme des milliers d’autres prisonniers avant lui, est soumis à la torture. Le décor nous a été maintes fois décrit par ceux et celles qui ont réchappé à l’enfer. Affamé, pieds et mains entravés sur un lit, un sac puant sur la tête, interdiction de parler aux co torturés. Et puis les « interrogatoires » : la chaise, les mains et pieds attachés en arrière, les coups, les fractures. Affamés, manque de sommeil, des dizaines de Palestiniens sont morts sous la torture au cours de l’année 2024.

Je n’imaginais pas que la torture se pratiquait au quotidien dans les sinistres prisons de la Moscobyyé de Jérusalem, Ofer, Teiman, du Neguev ;

Je n’imaginais pas que j’aurais un jour sous les yeux une prescription de torture signée nominativement par un juge de la Cour suprême israélienne à l’encontre d’un prisonnier palestinien ;

Je n’imaginais pas que mon collègue le chirurgien orthopédiste le Dr Adnan el Bursh périrait sous la torture dans la prison israélienne d’Ofer ;

Je n’imaginais pas que l’un de mes tous-premiers élèves chirurgien à Gaza le Dr Samir Ez Jazi, couchant sa fille, serait tué par le tir d’un colon israélien ;

Je n’imaginais pas que j’apprendrais qu’un autre de mes élèves, le Dr Mohamed Abu Malek avait été torturé en présence d’un médecin israélien chargé d’éviter qu’il ne meure

Je n’imaginais pas que le Pr Omar Ferrouana doyen de la faculté de médecine, serait tué avec toute sa famille

Je n’imaginais pas que les femmes, les enfants, les filles les gendres de mes amis médecins : Mahmoud, Mohamed, Abdelaziz, Basem, périraient sous les tirs ou les bombes israéliennes ;

Je n’imaginais pas que mon ami le Dr Raed me confirait son fils gravement blessé lors du bombardement d’une école des Nations unies ;

Je n’imaginais pas opérer avec comme anesthésiste un médecin palestinien dont la femme avait été tuée la semaine précédente ;

Je n’imaginais pas que je verrai sur les corps les méfaits des armes interdites : obus à sous munition dont l’explosion à rendu aveugle un enfant de huit ans, phosphore, uranium appauvri, obus à fléchettes, balles explosives dans les genoux ;

Je n’imaginais pas voir des équipes de football d’amputés ;

Je n’imaginais pas que je verrais un camion-benne rempli à ras bord de cadavres se frayer un passage, en plein jour, au milieu des enfants réfugiés à l’hôpital européen de Khan Younis ;

Je n’imaginais pas que nombres d’hôpitaux où j’ai exercé la chirurgie, Shifa, Nasser, al Qods, Croissant rouge, Dar es-Salaam, et bien d’autres seraient détruits et leur cour transformée en charniers ;

Je n’imaginais pas que l’attaque systématiques des hôpitaux de la bande de Gaza pourrait constituer le but de guerre de l’une des armées occidentales les plus puissantes du monde, sans que nos exécutifs ne se donnent les moyens de l’en empêcher ;

Je n’imaginais pas que notre exécutif resterait à ce point inactif qu’au cours de l’année 2024 : plus de mille soignants ont été assassinés à Gaza. Un exécutif qui joue toujours d’une carte honteuse : le chantage à la reconnaissance d’un État palestinien.

@darkwest85 #CapCut ♬ son original – west

Different angle

— Stella Assange (@Stella_Assange) January 17, 2025

pic.twitter.com/Ct7Iy5mt8E

https://t.co/KpfaGk8XG9 https://t.co/WnoiIXswLE

— Stella Assange (@Stella_Assange) January 17, 2025

Masks are off.

— Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) January 17, 2025

I see Nazi Germany pic.twitter.com/0tfdgFNDpj

🚨🇮🇱🇺🇸 “HOW DOES IT FEEL FOR YOUR LEGACY TO BE GENOCIDE?” – Max BLUMENTHAL to Secretary of State Blinken pic.twitter.com/3GLvFvtDTr

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 16, 2025

Freedom of speech pic.twitter.com/vWoFXvE2fh

— Irlandarra (@aldamu_jo) January 19, 2025

— Haba.ali (@Habaali40168046) January 19, 2025

🚨🇺🇸 BREAKING: TikTok has been RESTORED in the US thanks to President Trump. pic.twitter.com/2LU8HXDlpq

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 19, 2025

Des jeunes gens du village ont été abattus sans pitié et enterrés dans des fosses communes. Une enquête ultérieure sur cette atrocité dans le village palestinien aujourd’hui détruit a permis d’identifier trois fosses communes potentielles sous une station balnéaire.

Lors de la première phase du plan, l’armée israélienne informerait toutes ces personnes qu’elles ont une semaine pour évacuer vers le sud en empruntant deux « couloirs humanitaires ». Au cours de la seconde phase, au terme de cette semaine, l’armée déclarerait toute la région zone militaire fermée. Toute personne restée sur place serait considérée comme un combattant ennemi et serait tuée si elle ne se rendait pas. Un siège total serait imposé au territoire, aggravant la crise alimentaire et sanitaire — créant, comme l’a formulé le professeur Uzi Rabi, chercheur principal à l’université de Tel Aviv, « un processus de famine ou d’extermination ».

‘C’est ainsi que se sont déroulés les derniers instants avant le martyre de Sinwar’

Regardez l’équipe de l’ICAD le recréer avec précision sur la base de ce qui a été rapporté par des sources de renseignement ouvertes… loin du récit israélien qui cherchait à cacher la vérité.

‘ هكذا كانت اللحظات الأخيرة قبل استشــهاد الس

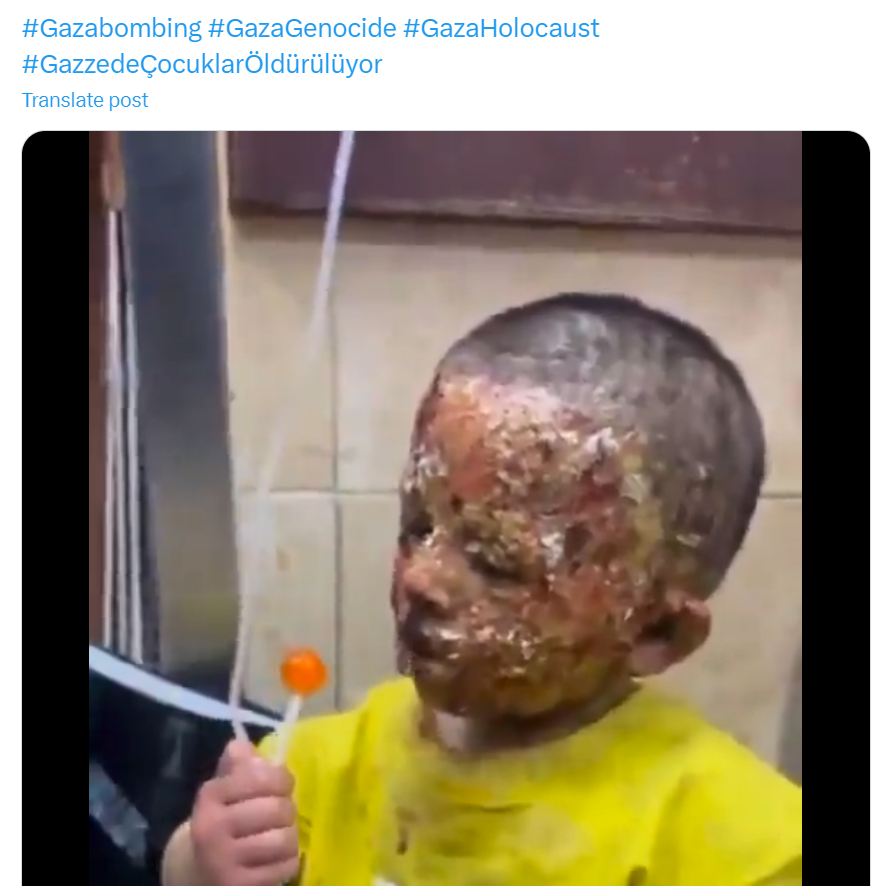

L’enfant de 4 ans nommé Saja, qui vit dans la région de Jabaliya à Gaza et dont les maisons ont été bombardées lors d’attaques barbares, a subi des brûlures et des blessures au visage à cause des bombes interdites au niveau international.

#Gazabombing #GazaGenocide #GazaHolocaust #Des enfants sont tués à Gaza

En novembre dernier, la photo d’un père de famille et journaliste de la BBC à Gaza, pleurant son enfant tué lors d’un bombardement, avait fait la une du Washington Post et causé une vive indignation. Plus récemment, un soldat israélien a posté sur Facebook une photo où il se moquait de quatre prisonniers palestiniens en posant les mains liées et les yeux bandés à côté d’eux. Il a été condamné à 14 jours de détention, rapporte ABC News.

Don’t you love the diversity?

Sur ces 172 soldats, 29 ont été tués à cause des erreurs de leur armée sur le terrain :

– 18 par le feu depuis leur camp

– 2 en feux exceptionnels

– 9 incidents : des chars se tournant vers des soldats que vous n’avez pas vus, des murs effondrés, ou encore des erreurs de manipulation d’explosifs.

NETANYAHU PRÉVOIT DE CONTINUER LE GÉNOCIDE APRÈS LA PREMIÈRE PHASE

“Il est clair que la position de Netanyahu est qu’il n’y a en réalité qu’une seule phase dans l’accord en trois phases annoncé. Des sources israéliennes affirment avoir reçu des assurances de Biden et de Trump qu’elles pourraient reprendre.

WARNING: NETANYAHU PLANS TO CONTINUE THE GENOCIDE AFTER PHASE ONE

— Khalissee (@Kahlissee) January 17, 2025

"It is clear that Netanyahu's position is that there is only really one phase to the announced three phase deal. Israeli sources are claiming they received assurances from both Biden and Trump they could resume… pic.twitter.com/YVeBwePZa5

L’image montre une scène de conflit avec des soldats armés et des journalistes. Il y a des soldats en uniforme, portant des casques et des équipements de protection, qui se déplacent dans un environnement urbain, probablement dans une zone de conflit. Des journalistes sont également présents, identifiables grâce à leurs gilets marqués du mot “PRESS”. En arrière-plan, on peut apercevoir des structures en ruine et des éléments de débris, ce qui suggère un contexte de tensions ou de violence.

Depuis plus de sept mois, les journalistes qui travaillent sur Gaza sont privés d’accès au terrain. L’État israélien interdit aux médias étrangers de se rendre dans l’enclave palestinienne, toujours considérée par l’Organisation des Nations unies (ONU) comme un territoire occupé par Israël, même après le retrait unilatéral décidé en 2005 par le premier ministre de l’époque, Ariel Sharon.

Quiconque s’est déjà rendu à Gaza n’a de doute sur la réalité de cette occupation. On ne voyait pas de soldats ni de colons israéliens au coin des routes, cependant Israël contrôlait les cieux. En permanence, résonnait le bourdonnement des drones, encore plus obsédant la nuit lorsqu’ils volaient à basse altitude. Les pêcheurs gazaouis qui tentaient de s’aventurer au-delà du périmètre autorisé par l’armée – sans cesse modifié – se faisaient tirer dessus par la marine israélienne. Et les agriculteurs risquaient de se prendre une balle s’ils s’aventuraient trop près de la barrière séparant Gaza du territoire israélien. Depuis le 9 octobre, l’enclave est coupée du monde par Israël qui laisse entrer une infime partie de l’aide humanitaire, bien trop insuffisante.

À Erez, une fouille minutieuse et souvent humiliante

Avant octobre 2023, les journalistes étaient parmi les rares à pouvoir visiter Gaza, sous blocus israélien depuis 2007. Non sans difficulté, il fallait obtenir une carte de presse israélienne, délivrée par le bureau gouvernemental de presse, qui convoquait parfois les reporters dont il n’appréciait pas beaucoup le travail pour une « discussion », avant la remise en main propre du précieux sésame. Il fallait aussi obtenir un permis auprès du Hamas. Un reportage réalisé un peu trop près du grillage séparant Gaza d’Israël sans avoir demandé d’autorisation préalable m’a valu quelques invitations à prendre un café au ministère de l’intérieur à Gaza. Dans l’enclave palestinienne, nous devions être systématiquement accompagnés d’un fixer : un journaliste gazaoui qui nous ouvrait les portes et son carnet d’adresses.

Aller à Gaza était donc coûteux. On s’y rendait en général plusieurs jours, pour une série de reportages. Le terminal d’Erez, point de passage entre Israël et Gaza, n’était ouvert qu’en semaine jusqu’à 15 heures, et fermait pendant les fêtes juives. Au retour, les journalistes subissaient une fouille minutieuse et souvent humiliante : depuis leurs bureaux vitrés en hauteur, des soldats israéliens nous donnaient des ordres par interphone. En bas, avec nous, les employés du checkpoint étaient tous arabes.

Introduction

Le journalisme en Palestine est un domaine confronté à des défis considérables, exacerbés par le conflit israélo-palestinien qui s’étend depuis plusieurs décennies. Les journalistes qui choisissent de couvrir cette région sont souvent exposés à divers dangers, allant de menaces physiques à des restrictions sévères sur leur liberté de mouvement. Ces conditions difficiles compliquent non seulement l’exercice de leur métier, mais affectent également la manière dont l’information est diffusée au niveau international.

En particulier, les journalistes en Palestine font face à des obstacles significatifs lorsqu’il s’agit de couvrir la situation à Gaza. Ce territoire, isolé par divers blocus, connaît une réalité complexe où l’accès pour les professionnels de l’information est sévèrement limité. Les autorités israéliennes imposent des restrictions non seulement sur les déplacements, mais également sur les sujets pouvant être abordés, ce qui crée un climat de censure et de surveillance. Les journalistes doivent naviguer dans ce paysage difficile, souvent en craignant pour leur sécurité personnelle et celle de leurs sources.

Par ailleurs, le climat politique tendu en Palestine rend le travail journalistique encore plus périlleux. Les journalistes peuvent être confrontés à des pressions de la part des factions politiques locales qui cherchent à influencer leur couverture médiatique. Cette situation engendre des dilemmes éthiques quant à la nécessité de rapporter des faits objectifs tout en gérant les dangers potentiels liés à la divulgation de certaines informations. Le contexte du journalisme en Palestine est donc marqué par une lutte constante pour la vérité et la sécurité, un équilibre délicat à maintenir dans un environnement hostile.

Le contexte historique du journalisme en Palestine

Le journalisme en Palestine a une longue et complexe histoire, marquée par des défis significatifs qui ont évolué au fil du temps. Les droits de la presse en Palestine ont connu des hauts et des bas, particulièrement en raison des tensions politiques et des conflits persistants dans la région. Avant 2005, la situation était déjà précaire, avec des restrictions imposées par les autorités israéliennes et l’Autorité palestinienne, rendant le travail des journalistes extrêmement difficile et dangereux.

Après le retrait israélien de Gaza en 2005, la dynamique du journalisme a commencé à changer. Bien que ce retrait ait initialement ouvert la voie à une plus grande liberté d’expression, les journalistes ont rapidement été confrontés à de nouveaux défis, tels que les restrictions imposées par le Hamas, qui a pris le contrôle de la bande de Gaza. Cette période a vu la montée de nouveaux partis politiques et des répressions de la dissidence, ce qui a eu des conséquences graves sur la couverture médiatique. Les reporters ont souvent fait face à des menaces et à des intimidations, rendant leurs reportages sur des événements sensibles encore plus délicats.

Au fil des ans, la situation des journalistes en Palestine a continué à se dégrader, avec des atteintes aux droits des journalistes sur le terrain. Selon plusieurs organisations internationales, les journalistes palestiniens sont régulièrement ciblés par des violences physiques, des arrestations et d’autres formes de répression. Malgré ces dangers, de nombreux journalistes continuent de s’engager dans des reportages audacieux et critiques, cherchant à rendre compte de la réalité sur le terrain et à défendre la liberté d’expression. Cependant, cette aventure journalistique se déroule dans un contexte où la sécurité et les droits humains restent constamment menacés, rendant le paysage médiatique palestinien à la fois riche et extrêmement vulnérable.

La montée des restrictions d’accès depuis Gaza

Depuis plus de sept mois, les journalistes étrangers souhaitant couvrir les événements en Palestine, notamment depuis Gaza, ont rencontré une série de restrictions d’accès. Ces limitations ne sont pas seulement le résultat de mesures sécuritaires, mais sont également en grande partie motivées par des considérations politiques. Les autorités israéliennes exercent un contrôle rigoureux sur les mouvements des reporters, invoquant des raisons de sécurité pour justifier ces interdictions. Cependant, cette situation soulève des questions sur la transparence et l’objectivité des informations diffusées sur le conflit israélo-palestinien.

Les conséquences de ces restrictions sont significatives. D’une part, elles entravent la capacité des journalistes à accéder à des zones clés où se déroulent des événements cruciaux, ce qui limite la couverture médiatique. D’autre part, cela crée un biais dans la représentation des faits en Palestine. Les reportages s’appuient de plus en plus sur des sources locales ou des informations relayées par des médias israéliens, qui peuvent ne pas rendre compte de la situation dans toute sa complexité. Les perspectives architecturées par ces limitations d’accès sont souvent incomplètes, voire erronées, laissant de côté les voix des Gazaouis et les réalités du terrain.

Cette situation exacerbe les difficultés déjà présentes pour les journalistes qui s’efforcent de rapporter des faits objectifs dans un environnement aussi tendu. Les professionnels de l’information se retrouvent dans des circonstances où leur sécurité est compromise, et l’autocensure devient une pratique courante pour éviter des représailles. En conséquence, la qualité du journalisme en Palestine est affectée, et par extension, la compréhension mondiale des enjeux locaux est simplifiée, voire déformée.

L’absence de couverture complète et diversifiée peut avoir des répercussions profondes sur l’opinion publique et sur la manière dont les événements en Palestine sont perçus à l’international. La lutte pour un reportage équitable et informé se heurte donc à la réalité des restrictions imposées, et la voix des journalistes est souvent étouffée dans ce contexte complexe.

L’impact de la censure sur la liberté de la presse

La censure, dans le contexte du journalisme en Palestine, a des conséquences profondes sur la liberté de la presse et sur la capacité des journalistes à exercer leur métier. Récemment, Israël a connu une diminution de sa note dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières. Cette baisse de classement ne reflète pas uniquement une dégradation de l’environnement médiatique en Israël, mais met également en lumière les défis croissants auxquels sont confrontés les journalistes en Palestine.

La répression à l’égard des médias, qui se manifeste par des arrestations, des agressions physiques et la confiscation d’équipements, limite considérablement la capacité des reporters à couvrir des événements de manière indépendante et objective. Les journalistes palestiniens se trouvent souvent sous la menace de sanctions sévères, ce qui engendre un climat de peur et d’autocensure. Cette situation crée un effet domino, où le jour après jour, les voix critiques se font de plus en plus silencieuses, permettant ainsi à la désinformation de prospérer.

Les médias, en tant que gardiens de la démocratie, jouent un rôle fondamental dans l’expression des voix marginalisées. Cependant, avec l’érosion de la liberté de la presse, les récits alternatifs de la réalité palestinienne sont souvent ignorés ou déformés. L’impact de cette censure est particulièrement visible lorsqu’il s’agit de rendre compte des violations des droits de l’homme et des événements de violence. Non seulement cela affecte le journalisme de première ligne, mais cela a également des répercussions à long terme sur la société dans son ensemble, exacerbant la confusion et le manque d’informations précises disponibles pour le public.

Face à ces défis, il est crucial de promouvoir des initiatives visant à protéger la liberté de la presse et à soutenir ces voix étouffées qui aspirent à transmettre la vérité malgré les obstacles. La préservation d’un espace pour un journalisme libre est essentielle pour le progrès et la justice sociale en Palestine.

Les défis du reportage depuis Jérusalem

Le journalisme en Palestine, et particulièrement depuis Jérusalem, se confronte à une multitude de défis qui rendent difficile la couverture précise et équilibrée de la situation. Parmi ces défis figurent la langue, la culture, et la sécurité, autant d’éléments qui influencent la capacité des journalistes à transmettre l’information de manière efficace. La diversité linguistique en Palestine nécessite une expertise dans plusieurs langues, dont l’arabe et l’hébreu, pour une communication fluide avec les différents acteurs de la région. Les journalistes qui ne maîtrisent pas ces langues peuvent être désavantagés, entravant leur capacité à comprendre les nuances des événements locaux.

Au-delà des barrières linguistiques, la différence culturelle pose également des problèmes significatifs. Comprendre les enjeux sociopolitiques spécifiques à la région, ainsi que les sensibilités culturelles, est essentiel pour aborder les sujets avec précision. Les journalistes basés à Jérusalem doivent faire preuve d’une grande sensibilité. La complexité des relations entre les communautés palestiniennes et israéliennes signifie que chaque rapport doit être élaboré avec prudence pour éviter de renforcer des stéréotypes ou d’aggraver des tensions existantes.

La question de la sécurité est peut-être l’un des défis les plus pressants auxquels les reporters doivent faire face. La couverture du conflit en cours expose les journalistes à des risques accrus, rendant leur travail potentiellement dangereux. Les menaces viennent non seulement des autorités, mais aussi des groupes armés et des tensions communautaires. Cela contraint souvent les journalistes à prendre des mesures de précaution, ce qui peut limiter leur accès à des zones de conflit ou à des événements cruciaux. Ces défis rendent le travail de reportage en Palestine particulièrement complexe, mais ils soulignent également l’importance de soutenir et de protéger les journalistes qui s’efforcent de rendre compte des réalités de cette région historiquement chargée.

Le rôle des médias européens dans la couverture palestinienne

Les médias européens occupent une place déterminante dans la façon dont la situation palestinienne est perçue par le public. Cependant, une critique fréquente du discours dominant révèle une nette tendance à marginaliser les voix palestiniennes. Les reportages sur le conflit israélo-palestinien sont souvent empreints de biais qui favorisent une certaine narrative, négligeant les perspectives essentielles des Palestiniens. Cela a des implications profondes pour la conscience publique en Europe, où l’accès à une représentation équilibrée des faits est crucial pour une compréhension adéquate de cette réalité complexe.

Il est indéniable que le cadre médiatique dans lequel évoluent les journalistes peut influencer fortement la couverture d’un sujet aussi sensible que le conflit en Palestine. De nombreuses chaînes d’information et journaux semblent adopter une approche qui aborde le sujet en se concentrant principalement sur le point de vue israélien. Cela non seulement renforce les stéréotypes et les perceptions erronées concernant les Palestiniens, mais contribue également à la désinformation du public. Par conséquent, la narration autour de la Palestine est souvent déformée, ne laissant que peu de place aux récits authentiques des personnes vivant cette réalité quotidienne.

Les impacts de cette absence de voix sont considérables. En minimisant les expériences et les luttes des Palestiniens, les médias européens risquent de créer une désensibilisation à la souffrance humaine. Un traitement médiatique équilibré aurait non seulement le potentiel de favoriser une meilleure compréhension des enjeux en Palestine, mais également d’encourager des discussions ouvertes et informées au sein des sociétés européennes. On ne peut pas ignorer la responsabilité des médias de servir de plateforme pour toutes les voix concernées, y compris celles qui ont historiquement été étouffées.

Vécu d’une reporter française après cinq ans à Jérusalem

Après cinq ans de vie et de travail à Jérusalem, mon expérience en tant que reporter française a été marquée par des réalités à la fois fascinantes et difficiles. Pendant cette période, j’ai eu l’occasion de plonger au cœur d’une région en proie à des tensions, ce qui a enrichi ma perspective journalistique et personnelle. L’un des défis majeurs auxquels je faisais face chaque jour était la nécessité d’accéder à des informations tout en naviguant dans un climat de censure et de dangers potentiels. Les restrictions imposées aux journalistes, tant par les autorités israéliennes que palestiniennes, rendaient parfois le travail d’investigation particulièrement complexe.

Il est essentiel de comprendre que chaque reportage représentait non seulement un défi logistique, mais également une confrontation émotionnelle. Rencontrer les habitants de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie m’a permis de recueillir des histoires profondément humaines, que ce soit des récits de perte ou des aspirations d’un avenir meilleur. À travers ces interactions, j’ai appris l’importance d’approcher chaque individu avec respect et empathie, pour donner une voix authentique à ceux qui, souvent, sont réduits au silence.

Après cette expérience, j’ai également réalisé que mon rôle en tant que reporter dépasse la simple transmission d’informations. Il s’agit aussi de sensibiliser le public aux situations vécues par les populations locales. J’ai souvent eu le sentiment que les vérités de la vie quotidienne des Palestiniens étaient étouffées dans les discours médiatiques dominants. La couverture de ces histoires m’a permis de contribuer à un récit plus équilibré et nuancé. Chaque article et chaque reportage étaient une opportunité de rendre visibles des réalités encore trop souvent ignorées, témoignant ainsi de l’importance cruciale du journalisme dans le contexte palestinien.

L’importance des témoins locaux

Dans le contexte du journalisme en Palestine, les journalistes locaux et les fixers jouent un rôle essentiel pour assurer une couverture précise et nuancée de la réalité sur le terrain. En tant que témoins locaux, ces journalistes ont une connaissance approfondie de la culture, de l’histoire et des dynamiques politiques de la région, ce qui leur permet de fournir un contexte précieux aux reporters étrangers. Leur implication est particulièrement cruciale compte tenu des défis auxquels les journalistes font face en Palestine, où l’accès à l’information peut être restreint et dangereux.

Les journalistes gazaouis, par exemple, sont souvent les premiers à rapporter des nouvelles issues des zones de conflit, utilisant leurs relations locales pour vérifier les faits et les récits. Ils apportent non seulement une perspective locale, mais aussi une voix authentique aux histoires qui pourraient autrement être mal interprétées ou ignorées. Cette connaissance locale s’avère indispensable lors de la couverture d’événements complexes où les subtilités culturelles et politiques peuvent faire toute la différence dans la compréhension des enjeux.

Par ailleurs, les fixers jouent un rôle tout aussi important en agissant comme intermédiaires entre les journalistes étrangers et la communauté locale. Leur capacité à naviguer dans les réalités culturelles et politiques du terrain permet aux reporters d’établir des contacts, de conduire des interviews et de recueillir des témoignages de manière respectueuse et efficace. Ces contributions sont vitales pour la production de reportages solides et équilibrés, qui reflètent fidèlement les voix et les préoccupations des populations locales.

En somme, sans la collaboration et le soutien des journalistes locaux et des fixers, la couverture médiatique de la Palestine serait non seulement incomplète, mais également biaisée. Leur rôle est donc d’une importance capitale pour garantir une représentation juste et précise des événements et des réalités sur le terrain.

Conclusion et perspectives d’avenir

Le journalisme en Palestine est confronté à des défis inédits, exacerbés par des restrictions physiques et politiques, ainsi que des dangers systémiques. Les journalistes palestiniens opèrent souvent dans un environnement lourd de menaces, où la liberté de la presse est compromise, limitant leur capacité à rapporter des faits de manière objective et fiable. Cette situation soulève des questions essentielles sur l’avenir du journalisme dans cette région tourmentée.

Pour améliorer les conditions de travail des journalistes, il est impératif de promouvoir une culture de respect pour la liberté d’expression. Cela pourrait être réalisé par des initiatives locales et internationales visant à sensibiliser à l’importance d’une presse libre. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer en plaidant pour la protection des journalistes et en appelant à des réformes. Les organismes de défense des droits humains doivent également intensifier leurs efforts pour surveiller les violations des droits des journalistes et faire pression sur les autorités afin de garantir la sécurité et l’indépendance des médias.

À mesure que le contexte politique en Palestine évolue, il est essentiel de repenser les stratégies d’interaction avec le monde extérieur. La digitalisation croissante des médias offre des opportunités inédites pour les journalistes palestiniens de partager leurs histoires directement avec un public global, contournant ainsi les obstacles traditionnels. Cela pourrait également contribuer à renforcer la voix des Palestiniens dans le paysage médiatique international.

En conclusion, bien que les perspectives du journalisme en Palestine soient entachées par des interdictions et des risques, il existe des voies de changement. Une collaboration entre les acteurs locaux, régionaux et internationaux peut engendrer un environnement plus sûr et plus juste pour les journalistes. Cela favoriserait également un reportage plus équilibré et nuancé sur une région souvent réduite à des stéréotypes dans les médias. Le chemin vers cela est semé d’embûches, mais il est vital pour l’avenir des reportages en Palestine.

JUST IN: Israeli Minister Smotrich:

— Khalissee (@Kahlissee) January 18, 2025

“Sooner or later, we will erase the smile on their [Palestinian] faces and turn it into screaming for the breakdown of those who remained alive.

The Palestinians are animals who love death and dance for the destruction of their life.” pic.twitter.com/3YbR4KQQ72

IDF was defeated on the battlefield pic.twitter.com/QSpDyA5n7e

— Irlandarra (@aldamu_jo) January 17, 2025

🇮🇱 GOOD MORNING ISRAEL!

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 18, 2025

🇾🇪 ANSAR ALLAH was BUSY this morning! pic.twitter.com/Zjfwfrw547