Introduction

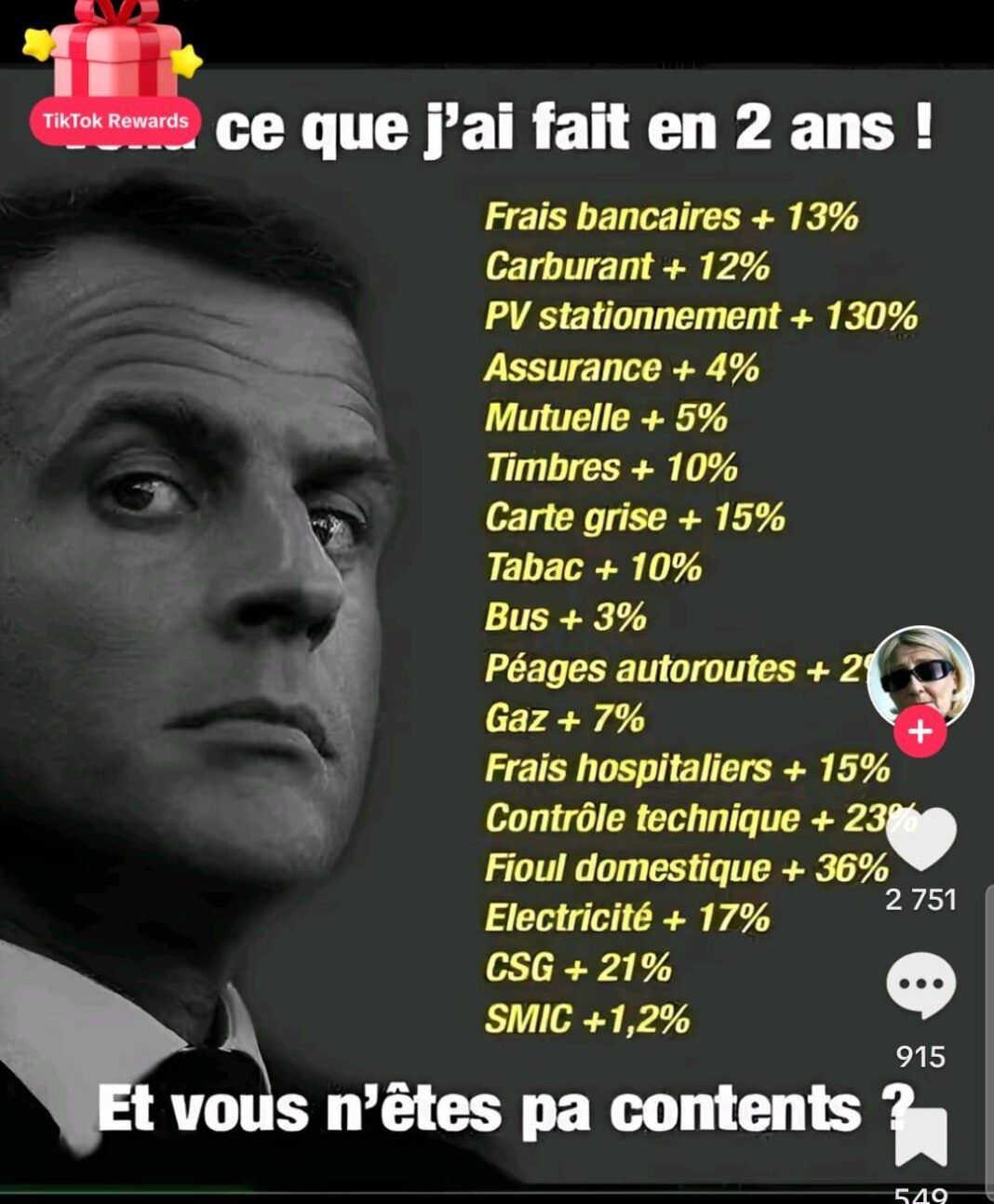

Dans ce blog post, nous explorerons les nombreux privilèges et dépenses associés aux politiciens français, en mettant en lumière des cas spécifiques et emblématiques. De l’intégration dans le système politique aux dépenses controversées, nous examinerons comment ces privilèges influencent la perception publique et la gouvernance. Les privilèges accordés aux politiciens incluent souvent des avantages financiers et matériels, allant des indemnités généreuses aux dépenses de représentation. Ces aspects, bien que souvent justifiés par les responsabilités et l’importance des fonctions exercées, suscitent régulièrement des débats sur leur légitimité et leur impact sur les finances publiques.

Les dépenses des politiciens français constituent un sujet sensible, particulièrement en période de crise économique ou de rigueur budgétaire. Les citoyens et les médias scrutinent avec attention l’utilisation des fonds publics, ce qui entraîne parfois des scandales et des controverses. Les privilèges des élus sont perçus par certains comme un décalage entre les représentants politiques et la réalité quotidienne des citoyens. Ce fossé peut contribuer à une méfiance croissante à l’égard des institutions et des dirigeants politiques, affectant ainsi la qualité de la gouvernance et la participation citoyenne.

Avec l’évolution des attentes sociétales et l’accent mis sur la transparence et l’intégrité, il est essentiel d’analyser ces privilèges et dépenses pour mieux comprendre leur justification et leur impact. En examinant des exemples concrets et des cas spécifiques, ce blog post vise à fournir une vue d’ensemble critique et équilibrée, permettant ainsi aux lecteurs de se forger une opinion éclairée. Cette introduction sert de point de départ pour une discussion approfondie sur la dynamique complexe entre les avantages des politiciens et leur rôle dans la société française.

L’Importance de l’Intégration dans le Système Politique

L’intégration dans le système politique français constitue un facteur déterminant pour qu’un individu puisse mener une campagne efficace et réussir en politique. En effet, la politique en France est souvent perçue comme un domaine où les réseaux et les alliances jouent un rôle primordial. Pour gravir les échelons politiques, il est essentiel de comprendre et de naviguer dans les dynamiques complexes des relations interpersonnelles et institutionnelles.

Les réseaux politiques sont un élément clé de cette intégration. Les relations interpersonnelles, souvent tissées dès les années universitaires, permettent aux futurs politiciens de s’entourer de soutiens influents. Les grandes écoles françaises, telles que l’École nationale d’administration (ENA) ou Sciences Po, sont des creusets où se forment les élites politiques. Ces institutions prestigieuses offrent non seulement une éducation de qualité, mais aussi l’opportunité de rencontrer des individus qui joueront des rôles importants dans la politique française. Ces connexions peuvent faciliter l’accès à des postes stratégiques et offrir des plateformes pour échanger des idées et des soutiens.

En outre, les alliances politiques sont souvent forgées dans le cadre des partis politiques. L’adhésion à un parti permet de bénéficier de la structure et des ressources nécessaires pour mener une campagne électorale. Les partis offrent des formations, des financements et une reconnaissance qui sont indispensables pour attirer l’attention des électeurs. La collaboration au sein des partis permet aussi de construire des coalitions et de former des stratégies communes qui maximisent les chances de succès électoral.

Enfin, l’expérience et l’éducation jouent un rôle crucial. Une compréhension approfondie des enjeux politiques, économiques et sociaux est nécessaire pour élaborer des politiques efficaces et convaincre les électeurs. La capacité à articuler une vision claire et à proposer des solutions concrètes repose sur une solide formation académique et une expérience pratique dans la gestion des affaires publiques.

En somme, pour réussir en politique en France, il est indispensable d’être bien intégré dans le système, de construire des réseaux solides, de former des alliances stratégiques et de posséder une éducation et une expérience adéquates.

Les Dépenses Personnelles des Politiques : Le Cas du Coiffeur de François Hollande

Le mandat de François Hollande en tant que Président de la République française a été marqué par plusieurs controverses, parmi lesquelles le cas du coiffeur personnel, payé 9 895 euros brut par mois, a suscité une attention particulière. Cette dépense, révélée par le journal satirique Le Canard Enchaîné, a engendré un débat intense sur l’utilisation des fonds publics par les politiques français.

Les justifications avancées par l’Élysée pour cette dépense incluaient la nécessité de maintenir une apparence irréprochable pour le Président, en raison de ses nombreuses apparitions publiques et engagements officiels. Le coiffeur, nommé Olivier B., était en service permanent, disponible jour et nuit, et accompagnait François Hollande lors de ses déplacements officiels, une exigence justifiée par l’Élysée comme étant essentielle pour l’image présidentielle.

Néanmoins, cette révélation a provoqué une vague de critiques de la part des citoyens et des médias. Les critiques ont considéré cette dépense comme excessive et inappropriée, surtout dans un contexte de rigueur budgétaire et de crise économique. L’opinion publique s’est montrée particulièrement sensible à cette affaire, percevant le coût élevé du coiffeur comme un symbole de déconnexion entre les dirigeants politiques et les réalités économiques des citoyens ordinaires.

Ce cas illustre de manière frappante les tensions entre les dépenses personnelles des politiques et les attentes du public concernant la gestion responsable des fonds publics. La transparence et la justification de telles dépenses demeurent des enjeux majeurs pour renforcer la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. La controverse entourant le coiffeur de François Hollande continue de résonner comme un exemple emblématique des défis auxquels sont confrontés les politiques français en matière de dépenses personnelles et de perception publique.

Les Assiettes de l’Élysée : Une Dépense Controversée

Le scandale des assiettes de l’Élysée a suscité une vive controverse en France. En 2018, il a été révélé que l’Élysée avait dépensé 350 000 euros pour l’achat de nouvelles assiettes destinées à des dîners officiels. Cette somme considérable a rapidement attiré l’attention du public et des médias, déclenchant une vague de critiques à l’égard du gouvernement et de ses priorités budgétaires.

Les critiques ont principalement pointé du doigt l’ampleur de la dépense dans un contexte où de nombreux citoyens français ressentent les effets de l’austérité et des coupes budgétaires dans divers services publics. Pour beaucoup, la somme de 350 000 euros semblait exorbitante et malvenue, surtout lorsqu’elle est comparée aux défis financiers auxquels font face de nombreux ménages français. Des syndicats et des politiciens de l’opposition ont également exprimé leur indignation, qualifiant cette dépense de gaspillage de l’argent public.

Face à cette polémique, les responsables concernés ont tenté de justifier cette dépense en soulignant l’importance du protocole et de l’image de la France sur la scène internationale. Selon eux, les dîners officiels à l’Élysée jouent un rôle crucial dans la diplomatie et les relations internationales, et il est essentiel de maintenir un certain standing. Ils ont également précisé que les anciennes assiettes étaient vieillissantes et ne répondaient plus aux standards actuels, ce qui nécessitait leur remplacement.

La défense de cette dépense par les responsables n’a pas suffi à apaiser toutes les critiques. Pour certains, la justification était insuffisante et ne répondait pas aux préoccupations des citoyens sur l’usage de l’argent public. Ce scandale des assiettes de l’Élysée a ainsi révélé une fois de plus les tensions entre les dépenses des politiques et les attentes du public en matière de gestion des finances publiques.

Les Voyages Officiels : Manuel Valls et l’Utilisation des Avions du Gouvernement

Les voyages officiels des politiciens sont souvent sujet à controverse, notamment lorsqu’il s’agit de l’utilisation des ressources publiques. Un exemple marquant est le déplacement de Manuel Valls, alors Premier ministre, à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions en juin 2015. Ce voyage, dont le coût estimé variait entre 14 000 et 20 000 euros, a suscité de vives réactions et critiques au sein de l’opinion publique.

Les règles concernant les voyages officiels des membres du gouvernement français stipulent généralement que les déplacements doivent être justifiés par des raisons d’État ou des missions diplomatiques importantes. Toutefois, le caractère de ce voyage a été largement débattu, certains y voyant un usage abusif des moyens de transport gouvernementaux. Les adversaires politiques et certains médias ont mis en avant le fait que ce déplacement semblait davantage motivé par des raisons personnelles que professionnelles.

Cette polémique a mis en lumière les politiques de voyage gouvernementales et les attentes de transparence et de responsabilité de la part des élus. Les critiques se sont focalisées sur la nécessité d’une meilleure gestion des fonds publics et sur la question de l’exemplarité des dirigeants. En réponse, Manuel Valls a défendu son déplacement, arguant qu’il s’agissait d’une opportunité de rencontrer des représentants politiques et économiques importants, ce qui, selon lui, relevait de ses fonctions officielles.

Les réactions à ce type de dépenses ne sont pas isolées et reflètent une préoccupation plus large concernant l’usage des ressources publiques par les élus. La transparence dans les dépenses publiques est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens et garantir une utilisation appropriée des fonds publics. Cette situation souligne la nécessité d’établir et de respecter des lignes directrices claires pour les voyages officiels, afin d’assurer que les actions des dirigeants restent en adéquation avec leurs responsabilités et les attentes des électeurs.

Le Décret de Contrôle de la Cour de Cassation

Le décret signé par Manuel Valls le 5 décembre a marqué un tournant significatif dans les relations entre le pouvoir exécutif et le système judiciaire français. Ce décret permet au gouvernement d’exercer un contrôle sur la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France. Cette mesure, en apparence administrative, a suscité des débats intenses sur ses implications et a généré des réactions variées au sein des sphères politiques et judiciaires.

Le principal argument avancé en faveur de ce décret est la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre les différentes branches du gouvernement. Les partisans estiment que ce contrôle permettra une plus grande efficacité administrative et une réponse plus rapide aux besoins de la justice. Cependant, cette justification a été largement critiquée par ceux qui voient dans cette mesure une atteinte à l’indépendance judiciaire, un principe fondamental de la démocratie française.

Les opposants au décret soulignent que conférer un tel pouvoir au gouvernement compromet la séparation des pouvoirs, une pierre angulaire de l’État de droit. Ils craignent que cette nouvelle dynamique n’ouvre la porte à des ingérences politiques dans des affaires judiciaires sensibles. Plusieurs magistrats et juristes ont exprimé leurs préoccupations, arguant que l’indépendance de la Cour de cassation est essentielle pour garantir une justice impartiale et équitable.

La réaction de la communauté juridique a été particulièrement virulente. De nombreux juges et avocats ont dénoncé le décret comme une tentative de subordination de la justice au pouvoir politique. Des manifestations et des pétitions ont été organisées pour demander l’abrogation de cette mesure controversée. L’impact de ce décret sur la perception publique de l’indépendance judiciaire en France reste un sujet de préoccupation et de débat.

Les Indemnités de François Hollande : Un Cumul des Fonctions

François Hollande, ancien président de la République française, perçoit des indemnités importantes qui suscitent de vives discussions. En effet, ses revenus mensuels nets avoisinent les 15 000 euros, une somme qui provient du cumul de plusieurs fonctions et responsabilités qu’il a exercées et continue d’exercer. Comprendre la composition de cette rémunération nécessite une analyse approfondie des différentes sources de ses indemnités.

Tout d’abord, en tant qu’ancien président, Hollande bénéficie d’une pension de retraite spécifique. Cette allocation est calculée en fonction de la durée de son mandat présidentiel et des lois en vigueur relatives aux anciens chefs d’État. Par ailleurs, François Hollande perçoit également des indemnités pour ses fonctions antérieures de parlementaire, notamment en tant que député et président du conseil général. Ces postes successifs contribuent à augmenter le montant total de ses revenus mensuels.

Le cumul des fonctions de François Hollande soulève des questions quant à l’éthique et la justice sociale. De nombreux critiques estiment que de telles indemnités exagérées sont injustifiées, surtout dans un contexte économique difficile où les inégalités sociales se creusent. Les défenseurs de ce système soutiennent néanmoins que ces rémunérations sont légales et correspondent aux services rendus à la nation. Ils arguent que les responsabilités et les charges de ces fonctions justifient pleinement la compensation financière accordée.

Les débats autour des indemnités de François Hollande ne se limitent pas à lui seul, mais s’inscrivent dans une discussion plus large sur la rémunération des politiques français. Les citoyens et les associations appellent à une plus grande transparence et à une réforme des systèmes de rémunération pour éviter les abus et garantir une meilleure équité. Ce sujet complexe continue de diviser l’opinion publique et reste un enjeu crucial dans la quête d’une gouvernance plus juste et responsable.

Le Salaire des Députés Européens

Les députés européens bénéficient d’une rémunération substantielle, atteignant au moins 12 826 euros bruts par mois. Ce montant, qui peut sembler élevé, est justifié par les responsabilités considérables et les compétences requises pour représenter les citoyens au sein du Parlement européen. Ce salaire vise à attirer des candidats qualifiés et à garantir qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans préoccupations financières. En outre, il assure une indépendance financière, essentielle pour prendre des décisions impartiales et dans l’intérêt public.

Les débats autour du salaire des députés européens sont néanmoins récurrents. Certains critiques estiment que ces rémunérations sont disproportionnées par rapport aux salaires moyens dans les pays membres. Ils soulignent également que les députés bénéficient de nombreux avantages supplémentaires, tels que des indemnités de déplacement, des allocations de bureau et des fonds pour recruter du personnel, ce qui augmente encore leurs revenus totaux. En revanche, les partisans de ces salaires élevés arguent que les députés doivent souvent vivre entre plusieurs pays et assumer des responsabilités lourdes et complexes, justifiant ainsi une compensation adéquate.

Les salaires des députés européens sont également déterminés en tenant compte du coût de la vie dans les différentes villes où ils sont appelés à travailler, comme Bruxelles et Strasbourg. Leurs revenus sont comparables à ceux des hauts fonctionnaires et des dirigeants d’entreprises, reflétant l’importance de leur rôle dans la législation européenne et la gouvernance. Malgré les critiques, ces salaires sont jugés nécessaires pour maintenir un haut niveau de compétence et d’engagement parmi les représentants élus.

En somme, si le salaire des députés européens continue de susciter des débats, il reste un élément crucial pour assurer une représentation efficace et indépendante des citoyens au sein de l’Union européenne. Les justifications en faveur de ces salaires mettent en avant l’exigence de compétences élevées et la nécessité de garantir une indépendance financière pour ceux qui façonnent les politiques européennes.

Conclusion

En récapitulant les principaux points abordés dans ce blog post, il est évident que les privilèges et les dépenses des politiciens français suscitent des débats intenses et des préoccupations légitimes. Les avantages matériels accordés aux représentants politiques, bien que souvent justifiés par la nécessité de remplir efficacement leurs fonctions, peuvent parfois sembler disproportionnés par rapport aux attentes des citoyens. Les dépenses publiques associées à ces privilèges sont fréquemment perçues comme un fardeau pour les contribuables, alimentant ainsi un sentiment de méfiance et de frustration parmi la population.

La transparence et la responsabilité sont essentielles pour atténuer ces perceptions négatives. Une gouvernance efficace repose non seulement sur la compétence et l’intégrité des dirigeants, mais aussi sur leur capacité à se montrer exemplaires en termes de gestion des ressources publiques. Les mécanismes de contrôle et d’audit doivent être renforcés pour garantir que les dépenses sont justifiées et alignées sur l’intérêt général. En outre, une communication claire et honnête sur l’utilisation des fonds publics peut contribuer à restaurer la confiance des citoyens envers leurs représentants.

En fin de compte, l’impact des privilèges et des dépenses des politiciens sur la gouvernance et la perception publique en France ne peut être sous-estimé. Une gestion prudente et éthique de ces ressources est cruciale pour maintenir la légitimité du système politique et répondre aux attentes des citoyens en matière de justice et d’équité. Il appartient donc aux décideurs politiques de démontrer un engagement sincère envers la transparence et la responsabilité, afin de renforcer la démocratie et de promouvoir une gouvernance plus inclusive et respectueuse des valeurs républicaines.