Introduction : Symbolisme du Drapeau

Le drapeau, en tant que symbole national, revêt une signification profonde et complexe dans l’histoire des nations. Il incarne souvent des valeurs telles que l’unité, la fierté et l’identité culturelle. À travers les âges, les drapeaux ont servi de témoins silencieux des luttes et des triomphes d’un peuple, devenant ainsi des icônes représentatives de leur histoire collective. Cependant, derrière cette façade de symbolisme positif peut se cacher des réalités plus sombres, comme cela a été le cas avec le drapeau allemand durant la période du nazisme.

Le drapeau allemand, initialement, était porteur d’une vision de grandeur nationale, promettant un avenir radieux et unificatrice pour le peuple. Toutefois, avec l’ascension du régime nazi, ce même drapeau s’est métamorphosé en un emblème de terreur et de division. Le symbole, jadis vecteur d’unité, est rapidement devenu l’arbre cachant la forêt d’idéologies de haine, de racisme et d’exclusion. Le nazisme a perverti le concept traditionnel de drapeau en l’utilisant pour justifier des atrocités, occultant la valeur intrinsèque du symbole en faveur d’un objectif totalitaire et destructeur.

Ce phénomène illustre parfaitement comment un simple morceau de tissu peut être transformé en un outil de propagande et de domination. Il nous pousse à réfléchir sur la responsabilité qui incombe à chaque nation dans la façon dont elle utilise son symbole national. La quête d’unité ne doit pas se faire aux dépens des valeurs fondamentales d’humanité et de respect. Dès lors, l’étude du drapeau allemand dans le contexte du nazisme met en lumière les dangers d’une symbolique détournée, rappelant que chaque symbole porte en lui le potentiel d’équilibre ou de déséquilibre, de paix ou de conflit.

Les valeurs fondamentales de l’Allemagne : Liberté et Démocratie

Historiquement, l’Allemagne a été façonnée par des valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie et l’expression individuelle. Ces principes, qui ont fortement influencé l’identité nationale, étaient au cœur des mouvements intellectuels et politiques qui ont jalonné l’ère pré-nazie. La liberté, en particulier, a été perçue comme un droit inaliénable, promue par des penseurs des Lumières comme Kant et Herder. La démocratie, quant à elle, a été perçue comme un idéal, matérialisé notamment par la première République allemande après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar.

Les Allemands, en tant que peuple, ont traditionnellement chéri ces valeurs. Leurs débats politiques, leurs œuvres littéraires et artistiques témoignent d’un profond engagement envers la libre expression et la participation citoyenne. À travers des mouvements sociaux et culturels, les citoyens ont constamment cherché à élargir les frontières de la liberté individuelle. Cependant, cet idéal de liberté et de démocratie a été gravement compromis avec l’ascension du régime nazi dans les années 1930. La dictature, fondée sur l’intolérance et la répression, a radicalement remodelé le paysage politique et social allemand.

Avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, les valeurs fondamentales qui avaient tant été célébrées ont été remplacées par une idéologie totalitaire bâtie sur l’exclusion, la haine et l’asservissement. La démocratie a été anéantie, et la liberté a été réduite au silence par une machine de propagande efficace qui glorifiait le pouvoir absolu. Cette transformation tragique a illustré comment des idéaux profondément intégrés peuvent se muer en instruments de répression, amenant à la faillite de concepts essentiels qui avaient autrefois servi de fondement à la société allemande.

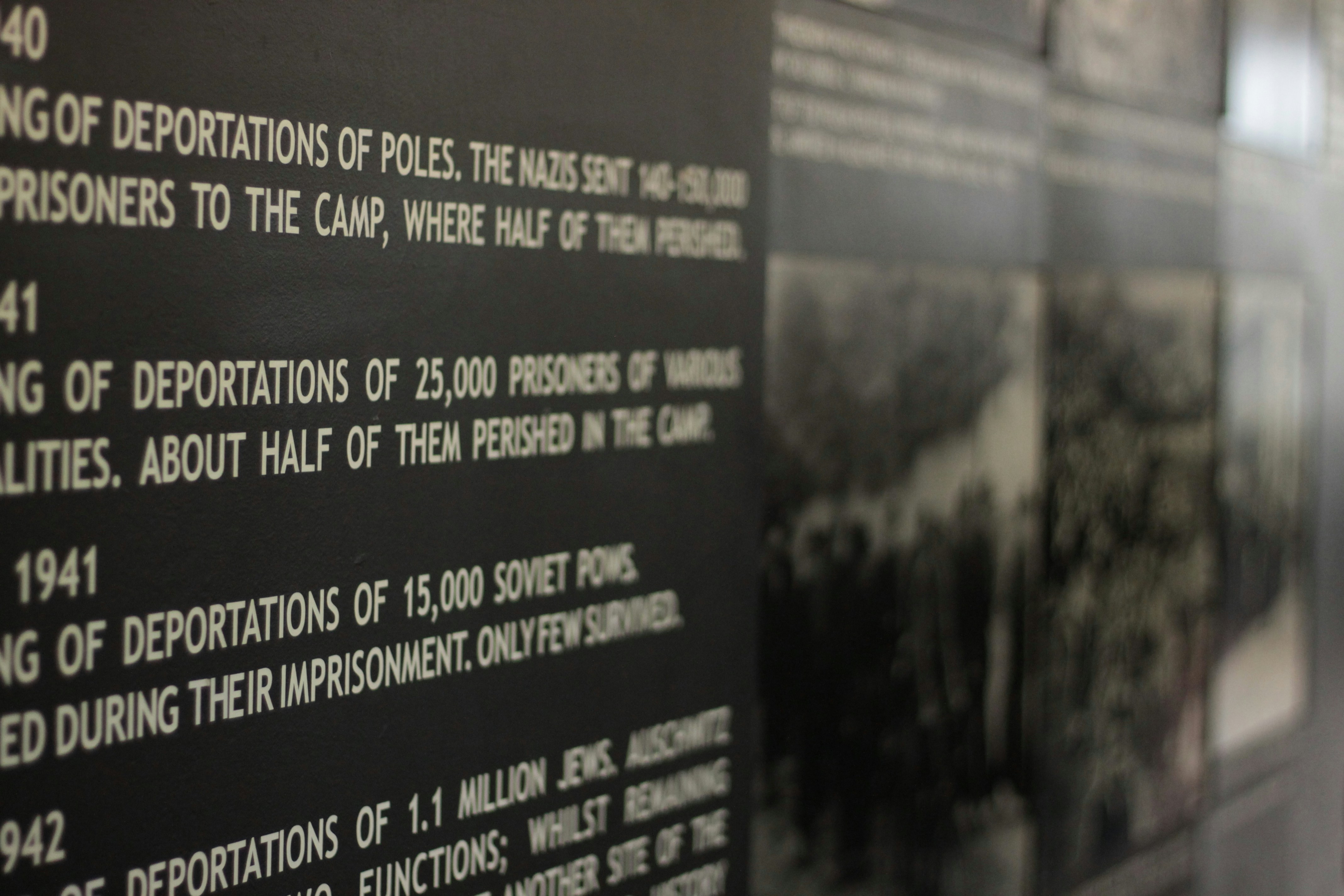

Le tournant historique : L’ascension du nazisme

Dans les années 1920 et 1930, l’Allemagne a traversé une période de bouleversements sociaux et économiques, qui a favorisé l’ascension du nazisme. La Première Guerre mondiale avait laissé le pays dévasté, tant au niveau économique que psychologique. Le traité de Versailles, imposant d’énormes réparations, a conduit à une inflation galopante et à un chômage massif. Ce climat de détresse et d’instabilité a créé un terreau fertile pour des idéologies extrêmes, notamment le national-socialisme. Les promesses d’un retour à la grandeur nationale par le parti nazi résonnaient avec une population désillusionnée.

La propagande nazie a joué un rôle central dans la manipulation de l’opinion publique. Joseph Goebbels, en tant que ministre de la Propagande, a orchestré une campagne systématique pour glorifier le parti et sa vision. Les rassemblements de masse, les discours enflammés d’Adolf Hitler, et les médias contrôlés ont diffusé un discours qui désignait des boucs émissaires, notamment les Juifs, et ancrant ainsi un sentiment nationaliste extrême. Cette propagande a non seulement galvanisé les supporters, mais a également créé un climat de peur et de méfiance envers tout opposant politique.

Parallèlement, les mécanismes politiques ont été mis en place pour consolider le pouvoir nazi. L’incendie du Reichstag en février 1933 a été utilisé comme prétexte pour suspendre les libertés civiles et poursuivre les opposants, consolidant ainsi la route vers un régime totalitaire. Des lois comme le décret d’urgence du 28 février 1933 ont facilité l’élimination des libertés démocratiques, marquant un tournant décisif dans l’histoire allemande. Ce processus a catalysé la chute de la démocratie et l’établissement d’un régime basé sur des valeurs d’exclusion et d’autoritarisme. La combinaison de la crise économique, la propagande efficace, et des manœuvres politiques a permis au nazisme de s’installer durablement en Allemagne, avec des conséquences tragiques qui marqueraient l’histoire mondiale.

Le génocide contre Gaza : Une histoire de violences

Le contexte historique et sociopolitique de la région de Gaza illustre une continuité tragique des violences perpétrées contre des populations vulnérables. Depuis des décennies, la population gazaouie a été soumise à des conditions de vie inhumaines, marquées par des blocus, des affrontements militaires et des plaintes récurrentes concernant les violations des droits de l’homme. Ces événements soulèvent des échos troublants de la persécution systématique observée durant la période nazie en Allemagne, où des idéologies extrêmes ont conduit à des exterminations massives et à la destruction de toute dignité humaine.

Les politiques suivies par certains gouvernements au Moyen-Orient, souvent en réponse à des conflits géopolitiques, évoquent des méthodes de déshumanisation similaires à celles utilisées par le régime nazi. Par exemple, les attaques ciblant des infrastructures civiles, l’utilisation de la violence disproportionnée, ainsi que la restriction des mouvements et des libertés fondamentales sont des aspects distincts d’une stratégie plus large visant à écraser une identité nationale. La suppression de la voix des Gazaouis, couplée à une indifférence manifestée par la communauté internationale, soulève des préoccupations quant à la faillite des valeurs humanistes que l’on prétend défendre à l’échelle mondiale.

La liberté d’expression, en particulier, subit des restrictions sévères dans ce contexte. Les critiques des agissements militaires peuvent conduire à des représailles, tant socialement qu’au niveau international. Le résultat est une atmosphère de peur et de méfiance, faisant valoir que les véritables valeurs humaines, telles que la dignité, l’égalité et le respect mutuel, sont souvent sacrifiées au nom de la sécurité nationale ou de considérations politiques. En conséquence, la perception de ces valeurs est mise à mal, et l’impasse actuelle appelle à un examen approfondi de la responsabilité collective face à de telles atrocités.

Le drapeau comme menace : Un symbole détourné

Le drapeau, un élément central de l’identité nationale, est souvent utilisé pour inspirer un sentiment d’unité et de fierté. Cependant, lorsque son symbole est inversement détourné, il peut devenir un vecteur de haine, de division et de violence. Dans le contexte historique de l’Allemagne nazie, le drapeau nazi est rapidement devenu un emblème lié à l’oppression et à la terreur. Son design distinctif, avec la croix gammée au centre, a été utilisé pour mobiliser des masses sous une idéologie radicale, évinçant les valeurs de tolérance et de respect au profit des préjugés raciaux et de la violence. Son utilisation par le régime nazi en tant que symbole d’unité ne représentait que les partisans de cette idéologie, tout en marginalisant et victimisant d’innocentes populations.

Cette perception du drapeau nazi ne s’est pas éteinte avec la chute du Troisième Reich. De nombreuses personnes continuent d’éprouver des sentiments de haine et d’hostilité en le voyant. De tels symboles de menace engendrent souvent des tensions au sein des sociétés modernes, illustrant comment un objet, censé rassembler un peuple, peut également être la source de pénibles souvenirs historiques et d’antagonismes sociaux. La manière dont le drapeau nazi a été intégré dans la culture populaire et, dans certains cas, glorifié par des groupes extrémistes, contribue à perpétuer une vision divisée du monde. Les manifestations d’affichage de ce drapeau continuent d’alimenter le discours haineux et le harcèlement, provoquant des répercussions bien au-delà de ses origines.

Dans cette lentille, le drapeau devient non pas un symbole d’identité collective, mais un instrument de menace. Il représente les conséquences de la manipulation des symboles culturels, permettant à certaines idéologies de prospérer sur les ruines des valeurs humaines fondamentales, telles que la paix et l’égalité. Cette ambivalence du drapeau illustre clairement comment le sens d’un symbole peut être altéré, entraînant des répercussions durables sur la société.

Résistances et luttes contemporaines

Les mouvements de résistance ont toujours joué un rôle crucial face aux régimes autoritaires et aux politiques répressives, tant dans le passé qu’aujourd’hui. Durant la période nazie, des individus et des groupes se sont dressés contre la tyrannie, risquant souvent leur vie pour défendre des valeurs fondamentales telles que la liberté, l’égalité et la dignité humaine. Ces luttes ont servi d’inspiration pour des générations ultérieures, soulignant l’importance de la résilience face à l’oppression.

Dans le contexte contemporain, de nombreux mouvements ont émergé pour contester les idéologies totalitaires, le nationalisme extrême et les discours de haine qui menacent la cohésion sociale. Par exemple, des organisations telles que les droits de l’homme cherchent à défendre les libertés individuelles et à combattre les injustices. Ces efforts sont souvent soutenus par une société civile dynamique qui utilise les plateformes numériques pour sensibiliser le public et mobiliser le soutien, rendant ainsi la résistance plus accessible et efficace.

La lutte pour restaurer les valeurs de démocratie et de liberté dans un monde de plus en plus polarisé ne se limite pas à des actions spectaculaires ou à des manifestations de masse ; elle inclut également des efforts quotidiens pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel. En parallèle, des initiatives éducatives visent à informer les jeunes sur les dangers du nationalisme et à favoriser un dialogue constructif. En reconnaissance des luttes passées, ces actions contemporaines réaffirment l’importance de se rappeler des leçons de l’histoire et de rester vigilant face aux menaces qui continuent de surgir.

Ainsi, les actes de résistance, qu’ils soient historiques ou modernes, demeurent un pilier de la lutte contre l’oppression. Ils incarnent la voix de ceux qui refusent de se soumettre à la haine et à l’intolérance, illustrant ainsi le pouvoir de l’individu et de la collectivité pour défendre les valeurs universelles qui sous-tendent une société libre et juste.

L’impact du discours contemporain

Le discours politique moderne en Allemagne, tout comme dans d’autres parties du monde, a un rôle crucial dans la façon dont les valeurs fondamentales de liberté et de démocratie sont perçues et vécues. Il est particulièrement intéressant d’observer comment les politiciens utilisent le symbole du drapeau, souvent chargé de significations émotionnelles et historiques, pour mobiliser les masses. Dans ce contexte, le symbole peut être employé de manière constructive, en promouvant l’unité et le respect de la diversité, ou de manière destructrice, en attisant les divisions et en ravivant des idéologies nuisibles.

Les leaders peuvent facilement instrumentaliser le drapeau pour créer un sentiment d’appartenance, mais cela peut aussi conduire à une exclusion sociale. Un récit qui évoque la grandeur nationale peut séduire un large public tout en négligeant le respect des valeurs démocratiques essentielles. Par exemple, dans certaines utilisations contemporaines du drapeau, on perçoit des échos des valeurs de l’Allemagne nazie, remettant en cause les principes de tolérance et de liberté auxquels la société aspire. Cela souligne la nécessité de différencier le patriotisme d’une forme de nationalisme qui peut glorifier des idéaux dépassés.

La manière dont les discours politiques s’articulent autour de ces symboles a des implications significatives pour notre société actuelle. Lorsqu’un discours favorise la peur et le ressentiment, il peut renforcer des stéréotypes néfastes et des croyances erronées qui contrarient les valeurs démocratiques. En revanche, un dialogue constructif capable d’intégrer le respect mutuel et la compréhension peut, en fin de compte, contribuer à construire une société plus résiliente. La responsabilité des leaders contemporains est donc de veiller à ce que le drapeau, loin d’être un symbole de division, devienne un outil pour promouvoir la paix et l’inclusion.

Réflexions sur la mémoire collective

La mémoire collective joue un rôle crucial dans la compréhension des conséquences du nazisme et de ses effets persistants sur la société allemande et au-delà. En tant que phénomène sociologique, la mémoire collective englobe les souvenirs, les interprétations et les significations attribuées par un groupe à des événements historiques marquants. Dans le cas de l’Allemagne, la période nazie demeure un point focal de réflexion, suscitant des débats complexes sur l’identité nationale, la culpabilité et la réconciliation. La gestion de ces souvenirs douloureux est essentielle pour éviter la répétition des erreurs du passé.

Un des enjeux principaux de la mémoire collective est l’impact de l’histoire nazie sur les générations suivantes. Les cicatrices laissées par le régime totalitaire, ainsi que les ravages de la Seconde Guerre mondiale, continuent d’influencer la culture, la politique et les relations interpersonnelles en Allemagne. En intégrant ce passé dans l’éducation et les discours publics, la société allemande cherche à forger une mémoire qui préserve les leçons des horreurs du nazisme tout en minimisant la glorification de ces événements tragiques.

Parallèlement, d’autres pays européens et mondiaux affrontent des enjeux similaires liés aux souvenirs de leurs propres périodes sombres. Ainsi, la mémoire collective devient un outil de réflexion critique, notamment sur la manière dont les valeurs et les symboles peuvent être manipulés par des régimes autoritaires. En examinant les différents moyens pris pour aborder cette question, tels que les monuments commémoratifs, les musées et les programmes éducatifs, il est possible de tracer un parcours vers une meilleure compréhension des valeurs démocratiques. L’acceptation et le traitement de ces souvenirs peuvent également jouer un rôle central dans l’évolution vers un avenir où le respect des droits humains et la démocratie prévalent.

Conclusion : Un chemin vers la réconciliation

La période du régime nazi en Allemagne représente un sombre chapitre de l’histoire mondiale, où les symboles, autrefois porteurs de fierté nationale, ont été détournés pour justifier la haine et l’oppression. Cette transformation des valeurs démocratiques en instruments de terreur souligne l’urgence de rappeler l’importance de la liberté d’expression et des droits humains. Dans un monde où les symboles peuvent susciter à la fois l’appartenance et la division, il est impératif de maintenir un discours équilibré afin de prévenir la répétition des erreurs passées.

Rétablir les valeurs démocratiques implique non seulement de dénoncer les dérives autoritaires, mais également de cultiver un environnement où le dialogue constructif est encouragé. Ce processus exige une introspection collective et la volonté de toutes les couches de la société de reconnaître les injustices historiques. Se pencher sur les leçons tirées des échecs de valeurs fondamentales est essentiel pour bâtir un avenir inclusif, dans lequel chaque individu se sentira respecté et entendu.

La réconciliation passe également par l’éducation et la sensibilisation à l’égard des événements historiques. Les nouvelles générations doivent être armées de connaissances précises pour comprendre les dangers que représente l’extrémisme sous toutes ses formes. En mettant l’accent sur le respect des droits humains et sur la dignité de chaque individu, la société peut s’engager efficacement sur un chemin vers la réconciliation. Ce n’est qu’en intégrant ces valeurs dans le tissu social que l’on peut espérer construire des communautés résilientes, capables de s’opposer à toute menace qui pourrait surgir sous prétexte de patriotisme ou d’identité nationale.