Près de 60 ans après l’assassinat de Malcolm X, ses filles relancent l’affaire. Dans leur plainte déposée devant un tribunal fédéral, elles affirment que les forces de l’ordre étaient au courant du complot visant à tuer leur père mais ont délibérément choisi de ne pas intervenir. Elles réclament 100 millions de dollars en réparation, estimant que l’assassinat aurait pu être évité.

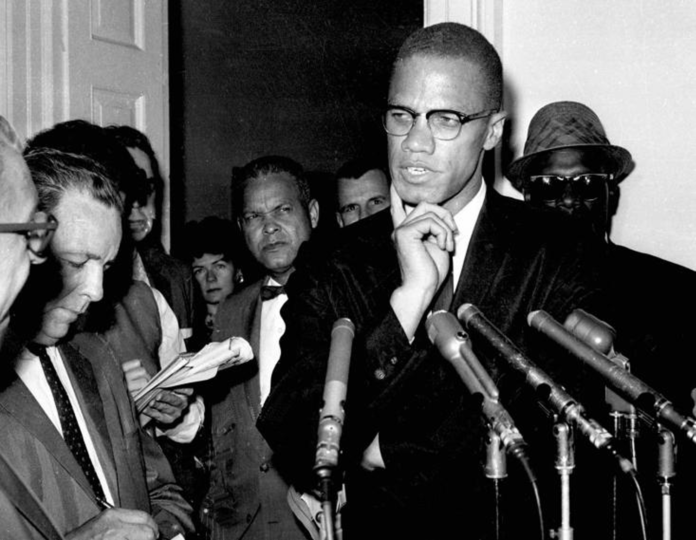

Malcolm X, icône des combats pour les droits civiques et la justice raciale aux États-Unis, est mort le 21 février 1965, assassiné par balles, alors qu’il s’apprêtait à prononcer un discours devant des centaines de personnes à New York. L’enquête, menée à l’époque par la police de New York (NYPD) et le FBI, a été marquée par de nombreuses irrégularités alimentant, depuis, des soupçons sur une possible implication des autorités américaines.

En 2021, 2 des 3 hommes initialement condamnés pour son assassinat, Muhammad Abdul Aziz et Khalil Islam, ont été innocentés après qu’une révision de leur procès a révélé que des preuves essentielles avaient été dissimulées ou ignorées par les autorités. Ce réexamen a ravivé les doutes concernant l’implication des agences fédérales, d’autant plus que des documents récemment déclassifiés ont montré que le FBI surveillait Malcolm X et la Nation of Islam, dont il était membre, les années précédant sa mort

“Demander l’identité des coupables est une question dangereuse.” Diffusée depuis le 7 février sur Netflix, la série documentaire en six épisodes Qui a tué Malcolm X ? replonge, cinquante-cinq ans après l’assassinat du charismatique leader africain-américain, dans les arcanes d’une affaire judiciaire trouble.

Parmi les trois hommes reconnus coupables d’avoir abattu Malcolm X de 21 balles, à Harlem, le 21 février 1965, le documentaire affirme que deux “ne pouvaient pas se trouver sur les lieux du crime ce jour-là”, rapporte The New York Times. Ce serait en revanche un “secret de polichinelle” que quatre autres membres Nation of Islam à Newark, dans le New Jersey, ont été impliqués dans son assassinat. Malcolm X avait fait partie de cette organisation suprémaciste noire avant de s’en éloigner, en 1964, en raison de divergences d’opinion

Après avoir été une voix majeure du nationalisme afro-américain et de Nation of Islam, il quitte ce dernier en 1964 pour rejoindre l’islam sunnite et embrasser des vues plus universalistes, et devenir une figure de proue du mouvement américain des droits civiques, du panafricanisme et du socialisme.

Dans les derniers mois de sa vie, il appelle à une unité des divers mouvements des droits civiques et se rapproche d’autres leaders afro-américains comme le pasteur baptiste Martin Luther King, John Lewis président du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) ou encore Fannie Lou Hamer, du Mississippi Freedom Democratic Party. En janvier 1965, lors d’une réunion du Congress of Racial Equality, il appelle à soutenir tout mouvement œuvrant pour les droits civiques.

Malcolm X est l’une des grandes icônes des mouvements afro-américains pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis avec notamment Rosa Parks, Daisy Bates, Martin Luther King ou encore Mohamed Ali.

Dans certains États fédérés, depuis 1979, le Malcolm X Day est un jour férié le 19 mai.

Contexte historique de l’assassinat de Malcolm X

Malcolm X, une figure emblématique des droits civiques, a été assassiné le 21 février 1965 à New York, dans un contexte de profonde tension raciale aux États-Unis. Les années 1960 ont été marquées par des luttes intenses pour les droits des Afro-Américains, avec la montée du mouvement des droits civiques cherchant à mettre fin à la ségrégation raciale et à obtenir l’égalité. Malcolm X, à travers son discours ardent et critique, a remis en question les approches modérées d’autres leaders comme Martin Luther King Jr., appelant plutôt à la défense active des droits des Afro-Américains, ce qui lui a valu autant d’admiration que de controverses.

À son époque, la Nation of Islam, un mouvement religieux et politique au sein de la communauté afro-américaine, gagnait en notoriété. Malcolm X a été un des porte-parole les plus en vue de cette organisation, promouvant un message de fierté noire et d’autonomie économique. Cependant, sa critique des institutions américaines, ainsi que ses commentaires sur la violence en réponse à l’oppression, ont suscité des divisions au sein de la communauté noire et au-delà. Sa vision radicale de la lutte pour les droits civiques a conduit à des tensions non seulement avec le gouvernement, mais également avec d’autres figures du mouvement, notamment en raison de son orientation vers le pan-africanisme et ses positions anti-impérialistes.

Les conflits internes à la Nation of Islam ont ajouté une complexité tragique à son parcours. Après sa rupture avec l’organisation et son pèlerinage à La Mecque, Malcolm X a découvert une vision plus globale du racisme et de la lutte. Cette évolution, cependant, a également exacerbé les tensions, le rendant vulnérable à ceux qui considéraient son message comme une menace. En somme, son assassinat ne fut pas seulement l’aboutissement d’une vie de lutte mais également le reflet des années tumultueuses dans lesquelles il a évolué, un épisode raconté par une vaste constellation de forces sociales et politiques.

L’assassinat : détails et conséquences

Le 21 février 1965, Malcolm X, l’une des figures les plus emblématiques du mouvement des droits civiques, a été assassiné à New York City. Cet événement tragique s’est produit alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole lors d’un meeting à Manhattan. Peu de temps après 15 heures, des hommes armés ont ouvert le feu sur lui, le touchant à plusieurs reprises. Malcolm X a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital, laissant un vide immense au sein de la communauté afro-américaine et du mouvement qu’il représentait.

Les circonstances entourant cet assassinat sont entourées de mystère et de controverse. À l’époque, Malcolm X était perçu comme un leader radical, unique dans sa vision de l’émancipation des afro-américains. Son déclin avec la Nation of Islam auquel il avait été associé pendant de nombreuses années avait élargi sa perception et échauffé les tensions. Son message de justice sociale et de dignité a pu être mal compris, suscitant un sentiment d’anxiété à la fois chez ses partisans et chez ceux qui s’opposaient à ses idées. Les conséquences immédiates de sa mort se sont manifestées par une hausse de l’indignation au sein de la communauté: des manifestations ont eu lieu, et de nombreux afro-américains ont ressenti une peur accrue sur la sécurité de leurs mouvements sociaux.

L’impact de l’assassinat de Malcolm X s’est également fait sentir sur le paysage politique des États-Unis. Sa mort a exacerbé les tensions raciales existantes, galvanisant par ailleurs les efforts des militants des droits civiques et mettant en lumière les luttes pour l’égalité raciale. Des mouvements tels que le Black Power ont vu le jour, en partie en réponse à son héritage. L’idée selon laquelle la lutte raciale nécessitait parfois une approche plus militante, voire radicale, a pris de l’ampleur dans les semaines et les mois qui ont suivi son décès. Malcolm X demeure ainsi une figure incontournable, suscitant encore aujourd’hui des réflexions sur la lutte pour les droits civiques et l’égalité raciale aux États-Unis.

Les enquêtes de l’époque : problèmes et incohérences

Les enquêtes menées par le NYPD et le FBI à la suite de l’assassinat de Malcolm X en 1965 ont été entachées de nombreux problèmes et incohérences. Dès le départ, la gestion de l’enquête a suscité des critiques, tant sur le plan de l’efficacité que de l’intégrité. Les membres de la communauté noire ont rapidement exprimé leur méfiance à l’égard des autorités, ressenti comme un manque de volonté réelle d’aboutir à une justice transparente et équitable. La perception d’une possible complicité des forces de l’ordre dans cet événement tragique a renforcé ce sentiment d’inquiétude.

Les premières étapes de l’enquête ont été marquées par des lacunes significatives. Les preuves collectées étaient souvent mal documentées et certaines pistes cruciales n’ont pas été approfondies. Des témoins clés ont également rapporté que leurs déclarations avaient été ignorées ou minimisées, renforçant le doute quant à l’objectivité de l’enquête. Le traitement des témoins et des preuves a soulevé des questions quant à la compétence des enquêteurs affectés à l’affaire, et des accusations d’inadéquation professionnelle ont été portées.

Une des principales critiques des enquêtes réside dans leur lenteur et leur manque de transparence. Des documents déclassifiés par la suite ont mis en lumière des irrégularités administratives et un manque de coordination entre le NYPD et le FBI. De nombreux observateurs ont également noté une tendance des enquêteurs à ne pas explorer la possibilité d’une implication de groupes liés au gouvernement ou à des agences de sécurité, ce qui a amené à penser que des intérêts politiques pouvaient entraver la recherche de la vérité.

Les enquêtes sur l’assassinat de Malcolm X demeurent donc empreintes de controverses, laissant un héritage de méfiance et de désenchantement parmi la communauté afro-américaine. Ce contexte exacerbe les appels actuels à rouvrir l’affaire, en espérant enfin apporter des réponses et un certain degré de justice aux descendants de Malcolm X.

Les révélations récentes : innocences et preuves cachées

Les événements entourant l’assassinat de Malcolm X continuent de susciter des interrogations et de remettre en question la version officielle des faits. En 2021, des révélations remarquables ont mis au jour l’innocence présumée de deux des trois hommes initialement condamnés, Muhammad Abdul Aziz et Khalil Islam. Ce développement a non seulement choqué le public, mais a également mis en lumière les anomalies et les omissions flagrantes qui entouraient leur procès.

Les récentes recherches et enquêtes ont révélé que des preuves essentielles avaient été occultées par les procureurs. Ces preuves auraient pu démontrer que ni Aziz ni Islam n’étaient présents sur les lieux au moment de l’assassinat de Malcolm X. En véritables victimes de la désinformation, ces hommes ont purgé des décennies de prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Leur cas soulève d’importantes questions sur les pratiques judiciaires de l’époque et sur la manière dont les accusations étaient souvent basées sur des témoignages peu fiables et des préjugés raciaux.

De plus, une réévaluation des éléments de preuve et des témoignages recueillis au cours des enquêtes a révélé que les enquêteurs avaient négligé des pistes cruciales qui auraient pu conduire à l’identification des véritables coupables. Cette situation met en exergue l’importance de la révision des procès, surtout dans les affaires de crimes aussi médiatisés que celui de Malcolm X. La nécessité d’une justice équitable et impartiale se fait d’autant plus pressante quand on considère les conséquences dévastatrices pour ceux qui sont injustement condamnés. Les révélations récentes ne sont pas seulement un acte de justice pour Aziz et Islam, mais elles servent également d’appel à repenser des systèmes permettant des erreurs si tragiques, en particulier lorsqu’il s’agit de la vie et de la liberté des individus.

La plainte des filles de Malcolm X : enjeux et demandes

Le 16 février 2021, les filles de Malcolm X, Ilyasah Shabazz et Qubilah Shabazz, ont déposé une plainte au tribunal fédéral de Manhattan, marquant un tournant significatif dans la quête de justice pour leur père, assassiné en 1965. À travers cette action, elles cherchent à obtenir 100 millions de dollars en réparations en raison des allégations de négligence et de complicité des forces de l’ordre dans son assassinat. Les plaignantes soulignent qu’un cadre institutionnel a permis la violence qui a conduit à la mort de Malcolm X. Ce cadre inclut non seulement la police de New York, mais englobe également le FBI, accusé d’avoir surveillé et harcelé des figures influentes du mouvement des droits civiques, notamment Malcolm X lui-même.

Les filles de Malcolm X insistent sur le fait que l’État a échoué à protéger leur père et a permis qu’il devienne une cible de violence. La plainte évoque des éléments qui ont conduit à l’environnement propice à son meurtre, notamment des violations des droits civils, sous couvert d’une lutte contre les organisations militantes. Les exigences financières qu’elles avancent visent, selon elles, à obtenir des comptes de la part des autorités et à offrir des réparations symboliques pour le traumatisme subi par leur famille depuis des décennies.

Au-delà des implications financières, cette démarche se veut aussi un acte fondateur pour la reconnaissance des luttes passées, visant à faire la lumière sur un épisode sombre de l’histoire américaine. Les plaignantes s’engagent à ne pas laisser l’héritage de leur père se dissoudre dans l’oubli. En amenant la question devant les tribunaux, elles espèrent non seulement la justice pour Malcolm X, mais également un dialogue national autour des injustices systématiques qui perdurent, accentuant l’importance de leurs revendications sur la scène sociale et politique actuelle.

L’impact de Malcolm X sur la lutte pour les droits civiques

Malcolm X demeure une figure emblématique et influente dans la lutte pour les droits civiques, ayant laissé une empreinte indélébile sur le mouvement. Son militantisme sans compromis pour l’égalité raciale et ses discours puissants ont galvanisé des générations de personnes engagées dans la lutte contre l’oppression. À une époque où le discours sur les droits civiques était majoritairement dominé par une approche pacifiste, Malcolm X a plaidé pour l’auto-défense et la dignité, incitant les Afro-Américains à revendiquer leurs droits avec fierté.

L’une des contributions les plus marquantes de Malcolm X fut sa capacité à articuler les frustrations et les aspirations de son temps avec une clarté inégalée. Ses discours, empreints de passion et de conviction, ont dénoncé le racisme systémique et la brutalité policière. En s’opposant fermement à la discrimination et à l’injustice, il a inspiré de nombreux militants à s’engager dans des actions contre les inégalités raciales. Sa philosophie du “Black nationalism” a également encouragé une prise de conscience collective parmi les Afro-Américains, les incitant à embrasser leur identité et à se battre pour leurs droits.

La portée de son influence dépasse largement le cadre historique des années 1960. Malcolm X continue d’inspirer les luttes contemporaines pour la justice raciale, d’autant plus que les mouvements modernes, comme Black Lives Matter, évoquent souvent ses idéaux. Sa pensée critique et sa détermination à défier le statu quo ont laissé un héritage qui résonne encore aujourd’hui. En réexaminant son impact, nous comprenons que les luttes pour l’égalité et la justice ne sont jamais vraiment achevées et que des figures comme Malcolm X servent de guidons pour les générations futures dans leur quête d’un monde plus juste.

La Nation of Islam : analyse de son rôle et influence

La Nation of Islam (NOI) a joué un rôle fondamental dans la formation des idées et des convictions de Malcolm X, contribuant à définir son identité et son activisme. Fondée dans les années 1930, la NOI a proposé une vision du monde qui combinait des éléments religieux, politiques et sociaux. En devenant membre de cette organisation dans les années 1950, Malcolm X a trouvé un cadre idéologique qui l’a aidé à articuler la lutte pour les droits des Afro-Américains et à revendiquer une forme d’identité raciale et culturelle distincte. La Nation de l’Islam prônait l’autonomisation des Noirs et, sous la direction de figures charismatiques comme Elijah Muhammad, a renforcé la confiance en soi de ses membres face à l’oppression systémique.

Cependant, la relation de Malcolm X avec la Nation of Islam n’était pas exempte de tensions. Au fur et à mesure qu’il prenait de l’importance au sein de l’organisation, des divergences idéologiques ont émergé. Malcolm X a commencé à remettre en question certaines pratiques et doctrines de la NOI, notamment le sectarisme et la vision extrêmement nationaliste de la race. Cette évolution a été accentuée par son pèlerinage à La Mecque, où il a été exposé à des conceptions plus inclusives de la communauté humaine. Cette expérience a conduit à un élargissement de ses perspectives sur la race et la solidarité internationale, créant un fossé croissant avec le leadership de la Nation.

Son départ de la Nation of Islam en 1964 fut un moment charnière qui a conduit à sa propre forme d’activisme, plus unifiée et inclusive. Malgré ces tensions internes, l’héritage de la Nation of Islam reste, dans une certaine mesure, indissociable de l’impact de Malcolm X sur le mouvement afro-américain. En transformant une partie de l’idéologie de la NOI, il a contribué à faire évoluer la lutte pour les droits civiques, influençant ainsi les générations futures d’activistes.

Les leçons à tirer du passé : réflexions actuelles

Malcolm X, figure emblématique du mouvement des droits civiques, a laissé un héritage qui continue d’influencer le discours contemporain sur la justice sociale et l’égalité. Son engagement inébranlable envers la lutte contre l’oppression raciale souligne l’importance de la résistance face aux injustices systémiques. En revisitant son héritage, il est crucial d’examiner les leçons que l’on peut tirer de son parcours pour éclairer la situation actuelle des droits civiques.

Tout d’abord, le parcours de Malcolm X illustre la nécessité d’une approche multidimensionnelle pour s’attaquer aux discriminations. Son évolution personnelle, passée de la retraite vers une prise de conscience politique globale, nous rappelle que le changement social peut résulter d’une transformation individuelle. Cela évoque l’importance de l’éducation et de l’auto-réflexion dans la lutte contre les préjugés et le racisme systémique qui, hélas, persistent encore aujourd’hui. Les mouvements pour l’égalité des droits contemporains doivent s’inspirer de cette dynamique, en promouvant non seulement des réformes institutionnelles, mais aussi une éducation éclairée sur les injustices raciales.

Ensuite, l’enquête sur son assassinat révèle des lacunes dans le système judiciaire et soulève des interrogations sur l’impunité accordée aux acteurs de la violence raciste. Les batailles pour la justice, tant pour Malcolm X que pour les victimes contemporaines de violences policières, montrent que la lutte pour les droits civiques est loin d’être conclue. Ces événements soulignent l’importance de la transparence et de la justice dans les enquêtes sur les crimes motivés par la race et montrent que les mouvements sociaux peuvent mobiliser l’opinion publique pour appeler à une responsabilité systémique.

En somme, l’héritage de Malcolm X offre un cadre précieux pour réfléchir aux enjeux persistants de droits civiques. En intégrant les leçons de son passé dans notre lutte actuelle, nous pouvons mieux comprendre les nuances du racisme systémique et travailler vers un avenir plus équitable.

Après la diffusion du documentaire “Qui a tué Malcolm X”, sur la plateforme Netflix, le bureau du procureur de Manhattan a déclaré lundi 10 février que le dossier de l’assassinat de l’activiste pourrait être rouvert au vu des informations révélées par le programme.

Dans ce docu-série en six épisodes, on suit l’historien Abdur-Rahman Muhammad parti à la recherche de réponses sur l’assassinat de son héros, Malcolm X.

Également connu sous le nom de El Hajj Malek El-Shabazz, Malcolm X était un activiste afro-américain, très impliqué dans la lutte pour les droits civiques. Il est souvent accusé de racisme et de prôner la violence, notamment à ses débuts, alors qu’il était porte-parole de l’organisation politico-religieuse Nation of Islam (NOI). En 1964, la scission avec la NOI est effective, et Malcolm X entre en conflit avec son ancien mentor, dirigeant et prophète auto-proclamé Elijah Muhammad. Une semaine avant son assassinat, sa maison fait l’objet d’un attentat à la bombe, alors qu’il s’y trouve avec sa femme, et leurs filles. La rupture avec Elijah Muhammad et ses partisans est présentée comme étant la cause de son assassinat du leader. Il mourra assassiné le 21 février 1965, alors qu’il s’apprêtait à donner un discours, au Audubon Ballroom, une salle de bal, à Harlem, son quartier new-yorkais. Il est abattu par 21 balles.

Trois hommes sont arrêtés après cette fusillade. Muhammad Aziz, Moudjahid Abdul Halim et Khalil Islam, trois membres de la NOI à Harlem ont été reconnus coupables en 1966 et condamnés à la prison à vie. Dans le docu-série de Netflix, l’historien Abdur-Rahman Muhammad révèle de nouvelles informations. Selon le témoignage de l’un des prisonniers, Moudjahid Abdul Halim, iI affirme que les deux autres n’ont “rien à voir avec cela”, et qu’ils ont donc été condamnés à tort. Le documentaire affirme d’ailleurs que Muhammad Aziz et Khalil Islam “ne pouvaient pas se trouver sur les lieux du crime ce jour-là”.

Une enquête initiale volontairement bâclée ?

Halim nomme les quatre hommes qui l’ont accompagné ce 21 février 1965 pour assassiner Malcolm X, y compris, celui qui aurait tiré le coup de fusil fatal qui a coûté la vie du leader afro-américain. Tous viendraient d’une mosquée de la NOI à Newark, dans le New Jersey. Mais le documentaire va plus loin en suggérant l’implication du FBI dans l’affaire. La réalisatrice, Rachel Dretzin exprime d’ailleurs ses doutes sur le sérieux de l’enquête à l’époque au New York Times : “Ce qui nous a intrigués, c’est que l’assassin probable de Malcolm X vivait librement à Newark, que beaucoup de gens connaissaient son rôle dans cette histoire, mais qu’il n’avait fait l’objet d’aucune enquête ou poursuite”.

Pendant des années, Aziz (81 ans), et Islam (décédé en 2009) ont clamé leur innocence, déclarant qu’ils n’étaient pas sur les lieux, et qu’il leur était même impossible d’y aller, car venant de Harlem eux-mêmes, ils auraient été repérés rapidement par les proches de Malcolm X. Aziz a bénéficié d’une remise de peine en 1985, et n’a pas encore été réhabilité.

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance va donc travailler main dans la main avec l’association “Innocence project” qui oeuvre pour la réhabilitation des personnes condamnées à tort. Selon son porte-parole, Danny Frost, le procureur Vance “a rencontré plusieurs représentants de cette association et d’autres acteurs liés à ce dossier”, ce qui l’a poussé à conclure qu’il était nécessaire “d’entamer un examen préliminaire de l’affaire”. Il décidera ensuite si l’enquête sera rouverte.

Un espoir pour la vérité

Une décision qui ravit la famille de Malcolm X. L’une de ses filles, Ilyasah Shabazz déclare : “Les mots ne peuvent exprimer ce que je ressens en apprenant que le procureur de Manhattan, Cyrus Vance évoque une réouverture de l’enquête sur l’assassinat de mon père, Malcolm X. J’espère que cette enquête apportera de la transparence et de la clarté concernant cette acte criminel dévastateur contre ma famille, et contre tous les partisans dévoués de notre cher Malcolm. Mon père a consacré sa vie à la recherche de la vérité. Il mérite le même attachement à la vérité de notre part à tous”.

L’association Innocence Project se dit reconnaissante envers le procureur Cyrus Vance qui a accepté de revoir la condamnation de Mustapha Aziz : “Etant donné l’importance historique de cette affaire, et le fait que notre client a 81 ans, nous étions vraiment ravis que M. Vance ait assigné deux procureurs hautement respectés sur la réouverture de l’enquête, Peter Casolaro et Charles King”, a déclaré le co-fondateur Barry Scheck à CNN.

Conclusion : Une quête pour la vérité et la justice

La vie et l’héritage de Malcolm X continuent d’inspirer et de susciter des réflexions quant aux injustices raciales qui persistent dans notre société. À travers l’anniversaire de son assassinat, les filles de Malcolm X ont relancé une enquête sur les circonstances entourant sa mort tragique, mettant en lumière non seulement les lacunes dans le système judiciaire, mais aussi la fragilité de la préservation de la vérité historique. Les événements récents soulignent l’urgence de la quête pour la vérité et la justice dans des affaires non résolues qui affectent les familles et les communautés à travers le monde.

Les actions récentes des descendantes de Malcolm X illustrent la volonté de retourner dans le passé pour rechercher non seulement des réponses, mais aussi un sentiment de paix pour leur famille et un changement positif pour la société. L’engagement de ses filles témoigne de la nécessité de rendre justice non seulement pour Malcolm X mais aussi pour toutes les victimes des injustices raciales. La quête pour la vérité se transforme, dans ce contexte, en un appel à l’action collective, incitant chacun à s’interroger sur sa propre responsabilité dans le maintien d’une société juste et équitable.

Dans un monde où les luttes pour l’égalité et les droits civiques restent des enjeux cruciaux, l’héritage de Malcolm X, ainsi que les efforts continus de sa famille pour obtenir justice, jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation des masses. Cette histoire met en avant la nécessité de documenter et de comprendre non seulement les luttes historiques, mais aussi leur impact sur les luttes contemporaines. En somme, l’affaire de Malcolm X demeure au cœur d’une lutte universelle pour la vérité, la justice et les droits de l’homme.