Introduction

La complexité des relations internationales au Moyen-Orient a toujours été un sujet de débat et d’analyse approfondie. Parmi les acteurs de cette région, Israël, le Hamas, et l’État Islamique (EI) occupent une place centrale, souvent marquée par des contradictions et des tensions. Cet article se penche sur une question cruciale : pourquoi, si le Hamas est considéré comme un groupe terroriste, Israël a-t-il, à certaines occasions, fourni des soins médicaux aux blessés de l’EI ? Cette interrogation met en lumière les dynamiques multifacettes de la politique israélienne, notamment ses priorités stratégiques et humanitaires.

Le Hamas est souvent désigné comme une organisation terroriste, tant par Israël que par d’autres pays occidentaux. Ses actions, notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien, sont perçues comme des menaces évidentes pour la sécurité d’Israël et de ses citoyens. Cependant, un examen plus approfondi de la situation révèle que la réalité est loin d’être binaire. Les politiques israéliennes ne se limitent pas à une simple dichotomie entre amis et ennemis. Israël a parfois fait preuve de pragmatisme en agissant envers des groupes jugés opposés, au nom de considérations plus larges.

Des soins médicaux ont été administrés dans des hôpitaux israéliens à des membres blessés de l’EI lors de conflits en Syrie, précisant un paradoxe flagrant. Peut-on véritablement réduire les actions d’Israël à une seule perspective ? Quels sont les facteurs qui influencent ces décisions ? Il est essentiel d’explorer ces questions dans le contexte des intérêts politiques, sécuritaires et humanitaires d’Israël. Cela permet de mieux cerner les contradictions apparentes dans sa politique, tout en engendrant une réflexion sur la nature des conflits armés, et la complexité des relations entre les nations et les groupes armés.

Contexte historique du Hamas

Le Hamas, fondé en 1987 à l’occasion de la première Intifada, est un mouvement islamiste palestinien qui a émergé comme une réponse à l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Ses origines peuvent être retracées à la branche palestinienne des Frères musulmans, qui a cherché à établir un État islamique en Palestine. Initialement, le Hamas a concentré ses efforts sur des activités sociales et religieuses, développant des infrastructures communautaires, telles que des écoles et des hôpitaux, qui ont renforcé son influence auprès de la population palestinienne. Cependant, avec le temps, le groupe a également embrassé une approche militante, justifiée par ce qu’il considérait comme la nécessité de résister à l’occupation israélienne.

Au cœur de son idéologie, le Hamas refuse la reconnaissance d’Israël et prône l’utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs politiques. La charte fondatrice de 1988 affirme la lutte armée comme étant essentielle pour libérer la Palestine. Par conséquent, plusieurs pays, y compris les États-Unis et l’Union européenne, ont désigné le Hamas comme un groupe terroriste, citant ses attaques contre des civils israéliens et son engagement envers la lutte armée. En 2006, le Hamas a remporté des élections législatives en Palestine, mais cette victoire a mené à une escalade des tensions avec le Fatah, un autre principal groupe palestinien, et à des divisions internes au sein des territoires palestiniens.

Depuis lors, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, où il a instauré un gouvernement, intensifiant le conflit avec Israël par des opérations militaires et des attaques fréquentes. La réponse militaire d’Israël aux actions du Hamas a conduit à plusieurs guerres, exacerbant la crise humanitaire dans la région. L’évaluation du Hamas comme un groupe terroriste repose donc sur ses méthodes violentes mais aussi sur un contexte historique complexe de conflit et de résistance. Comprendre le rôle et l’évolution du Hamas est essentiel pour appréhender les dynamiques du conflit israélo-palestinien d’aujourd’hui.

Le profil de l’État Islamique

L’État Islamique (EI), également connu sous le nom d’État Islamique en Irak et en Syrie (ISIS), a émergé au début des années 2010 comme un acteur terroriste majeur, profitant du vide politique et de l’instabilité qui ont suivi les conflits en Irak et en Syrie. L’EI vise à établir un califat dans ces régions, imposant une interprétation extrême de la loi islamique. Ses objectifs incluent non seulement la conquête territoriale, mais également la propagation de son idéologie jihadiste à travers le monde.

Les méthodes employées par l’État Islamique sont notoires pour leur brutalité et leur efficacité. L’organisation utilise les réseaux sociaux et d’autres plateformes numériques pour recruter des membres, diffuser sa propagande, et inciter à la violence. Les vidéos de décapitations et d’autres actes de terreur ont été utilisés pour créer un climat de peur et renforcer leur image parmi les partisans. Ce recours à la violence extrême en fait un symbole du terrorisme contemporain, attirant des individus de divers pays, créant ainsi un vaste réseau de sympathisants.

Leurs opérations militaires sont également marquées par une tactique de guerre asymétrique, utilisant des attentats-suicides, des embuscades et des attaques dans des zones urbaines densément peuplées. Ce type d’engagement a des conséquences dévastatrices non seulement sur les cibles militaires, mais également sur les civils, ce qui pousse de nombreuses nations et organisations à classer l’EI parmi les menaces principales à la sécurité mondiale.

La lutte contre l’État Islamique mobilise des coalitions internationales, qui tentent de déstabiliser et de détruire ses infrastructures. Cependant, malgré les pertes territoriales subies par l’EI, son idéologie continue d’inspirer des attaques terroristes à l’échelle mondiale, soulignant la persistance de cette menace. Les enjeux politiques, économiques et sociaux dans la région préfigurent un défi durable dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Les relations entre Israël et le Hamas

Les relations entre Israël et le Hamas sont profondément complexes, marquées par des périodes de conflit intense ainsi que quelques phases de négociation. Le Hamas, désigné par Israël comme une organisation terroriste, a souvent été en lutte directe avec l’État hébreu, notamment par le biais de confrontations militaires, d’attaques à la roquette et d’opérations militaires. Chaque escalade de conflit se termine généralement par des cessez-le-feu temporaires, négociés souvent par des intermédiaires comme l’Égypte ou le Qatar. Ces trêves, bien que fragiles, illustrent une dynamique paradoxale où Israël reconnaît implicitement la nécessité d’interagir avec le Hamas pour établir une certaine stabilité régionale.

Malgré cette désignation de l’organisation comme terroriste, il existe des moments où Israël choisit de dialoguer avec le Hamas, particulièrement dans des contextes où des intérêts communs se manifestent. Par exemple, lors de situations d’urgence humanitaire à Gaza, comme des crises sanitaires ou des catastrophes naturelles, les autorités israéliennes ont parfois collaboré avec le Hamas pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire, montrant ainsi une disposition pragmatique à coopérer. Dans certaines situations, Israël a également impliqué le Hamas dans des négociations autour de la libération de soldats capturés ou des otages, illustrant un besoin de communiquer avec le groupe malgré les haines politiques et idéologiques.

De plus, la perception du Hamas par la société israélienne est nuancée. Dans des contextes tels que la gestion des mouvements de population entre Gaza et Israël, on observe une reconnaissance de l’importance de maintenir une interaction minimale pour des raisons de sécurité. Ainsi, malgré des conflits ouverts, la réalité des relations entre Israël et le Hamas traduit des enjeux stratégiques qui vont au-delà des étiquettes assignées aux parties impliquées. Ces dynamiques complexes façonnent les interactions actuelles et futures entre les deux acteurs sur le terrain.

Soins médicaux par Israël aux blessés de l’EI

Au cours des dernières années, plusieurs incidents ont été documentés au cours desquels Israël a fourni des soins médicaux à des blessés issus de l’État islamique (EI). Ces actions ont souvent suscité des débats, tant sur le plan éthique que sur celui de la stratégie militaire. Il est important d’examiner ces interventions dans un contexte plus large qui englobe les priorités et les décisions politiques d’Israël.

Israël a généralement justifié ces soins médicaux par la nécessité d’humanisme, affirmant qu’il est de leur devoir de soigner les blessés, indépendamment de leur affiliation politique ou religieuse. Ce principe a servi de base pour les équipes médicales israéliennes intervenant à la frontière syrienne, où des blessés de divers groupes armés, y compris des éléments liés à l’EI, ont reçu des traitements. Par ailleurs, cette approche s’inscrit dans la logique de la politique israélienne qui cherche à maintenir une zone de sécurité stable au nord de ses frontières.

Les soins médicaux prodigués aux blessés de l’EI soulèvent également des questions stratégiques sur la gestion des menaces dans la région. En intervenant pour offrir des secours, Israël joue un rôle qui peut sembler paradoxal, mais qui peut aussi être interprété comme une manière de contrôler ou de contrebalancer l’influence de l’EI et d’autres groupes extrémistes. Des analystes notent qu’en aidant les combattants blessés, Israël cherche à préserver un certain équilibre sur le terrain, évitant la montée d’une menace plus importante qui pourrait découler d’une désorganisation des factions opposées.

De plus, ces actions s’intègrent aussi dans un cadre plus large d’aide humanitaire qui inclut d’autres groupes blessés dans les conflits régionaux. Ainsi, Israël se positionne non seulement comme un acteur militaire dans un environnement complexe, mais aussi comme un fournisseur de soins médicaux, une décision qui peut également renforcer son image auprès de certaines populations locales. Ce phénomène souligne les nuances des relations entre Israël et ses voisins, marquées par des rivalités mais aussi par des réponses humanitaires ponctuelles.

Motivations politiques derrière les actions israéliennes

Les décisions d’Israël concernant les soins médicaux apportés à des blessés, y compris ceux associés à des groupes considérés comme terroristes, telles que l’État islamique (EI), soulèvent des questions complexes liées à la politique régionale et internationale. Plusieurs motivations politiques peuvent expliquer ces actions. Tout d’abord, il y a un impératif humanitaire qui peut parfois prévaloir sur les considérations sécuritaires. Dans le cadre du droit international, ce principe est souvent mis en avant, affirmant que les soins médicaux doivent être fournis, indépendamment des affiliations politiques ou militantes des individus concernés. Cela peut jouer un rôle crucial dans la présentation d’Israël sur la scène mondiale comme un État qui valorise la vie, même celle de ses ennemis.»

Ensuite, en traitant certains blessés d’organisations comme l’EI, Israël cherche à influencer la dynamique des conflits régionaux. Prendre soin des blessés peut être perçu comme un moyen de montrer une certaine forme de pragmatisme, favorisant, le cas échéant, des relations moins hostiles avec des entités ou des pays voisins. De plus, ces actions peuvent contribuer à semer la discorde entre différents acteurs terroristes, en divisant leur soutien et en remettant en question la cohésion entre les divers groupes militants dans la région.

Les implications de ces choix vont au-delà des frontières israéliennes. Sur le plan international, cela peut générer des tensions avec d’autres pays qui reprochent à Israël son assistance à des groupes qu’ils considèrent comme des terroristes. Cela complique les relations diplomatiques, surtout dans un contexte où les alliances sont déjà fragiles. En somme, ces décisions médicinales, loin d’être un simple acte de charité, s’inscrivent dans une stratégie politique plus large, mêlant considérations humanitaires et tactiques diplomatiques aux enjeux de sécurité nationale.

Critiques et controverses autour des actions israéliennes

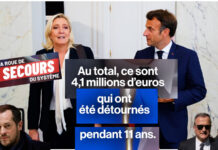

Les actions d’Israël concernant les blessés du groupe État islamique (EI) et le traitement de membres du Hamas suscitent de vives critiques et des controverses sur la scène internationale. Principalement, de nombreux observateurs remettent en question la cohérence des décisions israéliennes de fournir des soins médicaux aux blessés de l’EI tout en qualifiant le Hamas de groupe terroriste. Cette dichotomie soulève des interrogations sur les priorités morales et éthiques d’Israël dans un contexte de conflit prolongé.

D’un côté, les partisans de ces actions soutiennent qu’Israel agit en tant qu’État qui respecte les normes humanitaires internationales. Ils argumentent que le soin apporté aux blessés de l’EI démontre un engagement envers la vie humaine et la santé, indépendamment des affiliations politiques ou idéologiques. Selon cette perspective, ignorer les blessures des ennemis pourrait être interprété comme un acte d’injustice, détériorant encore plus la situation en matière de droits humains au Moyen-Orient.

À l’inverse, les critiques avancent que cette approche souligne une incohérence dans la politique israélienne, présentant un message déroutant à l’opinion publique. Certains affirment que traiter des blessés d’un groupe également responsable d’attentats violents en Syrie et ailleurs peut nuire à la légitimité d’Israël sur le plan moral. En effet, la perception d’un double standard pourrait entraîner un mécontentement parmi les citoyens israéliens, qui souhaitent des mesures de sécurité strictes contre toutes les menaces potentielles.

Les critiques ne se limitent pas aux acteurs politiques, mais incluent également des voix au sein de la société civile et des organisations internationales. Ces derniers soulignent que le soutien aux blessés de l’EI peut être perçu comme une forme de coopération implicite, créant des confusions idéologiques quant à la lutte d’Israël contre le terrorisme.

Cela met en lumière la complexité d’un contexte où les lignes entre humanitaire et stratégique sont souvent floues. La présence de ces controverses impacte nécessairement les discussions autour des politiques israéliennes, tant sur le plan national qu’international.

Comparaison avec d’autres cas dans le monde

Dans le cadre de l’analyse des relations complexes entre les États et les groupes qualifiés de terroristes, il est essentiel d’examiner des situations similaires à l’échelle mondiale. Un exemple pertinent est celui de l’Afghanistan, où les États-Unis ont interagi avec les talibans à plusieurs reprises, particulièrement après les attentats du 11 septembre 2001. Alors que les talibans ont été désignés comme terroristes par la communauté internationale, les négociations avec eux ont abouti à des accords qui ont permis un retrait progressif des forces américaines, montrant que des stratégies pragmatiques peuvent l’emporter sur des considérations idéologiques.

Un autre cas important à étudier est celui du Pakistan, où le gouvernement a longuement soutenu des groupes armés comme Lashkar-e-Taiba. Bien que ces organisations soient souvent qualifiées de terroristes, leurs interactions avec l’État pakistanais ont fréquemment été motivées par des objectifs stratégiques, notamment en ce qui concerne les tensions avec l’Inde. Ce dilemme souligne comment les intérêts nationaux peuvent amener des gouvernements à collaborer, voire à soutenir des groupes extrêmes, malgré les conséquences des actes violents que ceux-ci peuvent engendrer.

De plus, la situation en Syrie, où des pays comme la Russie et les États-Unis ont fait face à divers groupes insurgés, permet d’explorer cette dynamique. La coexistence et même le soutien à certaines factions pour atteindre des objectifs militaires ont parfois justifié des alliances inattendues. Cela remet en question les notions fixes de terrorisme et souligne que l’évaluation de tels groupes est souvent teintée par des considérations géopolitiques.

En somme, ces exemples soulignent que les décisions des États concernant les groupes armés peuvent être motivées par des raisons stratégiques, indépendamment de la désignation publique de ces groupes comme terroristes. Cela incite à réfléchir aux motivations complexes qui gouvernent de telles interactions et interroge les standards appliqués lorsque l’on qualifie une organisation de terroriste ou non.

Conclusion

Dans le cadre des relations internationales, la situation au Moyen-Orient, en particulier le conflit israélo-palestinien, soulève des questions pour le moins complexes. D’un côté, des mouvements comme le Hamas sont qualifiés de terroristes en raison de leurs méthodes qui impliquent souvent la violence ciblée contre des civils. De l’autre, l’État d’Israël, représenté par des figures politiques telles que Benjamin Netanyahu, a pris des décisions controversées, telles que le traitement des blessés du groupe État Islamique (EI), qui est également considéré comme une organisation terroriste.

Cette dichotomie soulève des interrogations sur l’application des principes éthiques dans le cadre de la politique étrangère. Pourquoi un État, qui se positionne activement contre le terrorisme, interagit-il avec des entités qui incarnent les valeurs contraires ? Il apparaît que les choix stratégiques, souvent dictés par des intérêts de sécurité nationale ou des considérations géopolitiques, peuvent l’emporter sur les jugements moraux simplistes que le grand public pourrait envisager.

En effet, les décisions de santé publique, comme le traitement médical d’individus blessés lors de conflits, sont souvent déterminées par des facteurs pragmatiques. L’idée que sauver des vies, quel que soit le contexte, fait partie d’une responsabilité humanitaire plus large. Cependant, les ramifications de telles actions peuvent influencer non seulement les perceptions nationales, mais également les relations internationales en général.

Il est donc impératif d’adopter une perspective nuancée lorsqu’il s’agit d’évaluer des organismes tels que le Hamas et d’autres groupes. Dans ce contexte global, l’interprétation de la “terrorisme” devient floue et nécessite une analyse approfondie des motivations, des conséquences et de l’humanité qui se cachent derrière chaque décision politique.