Ne devraient-ils pas s’efforcer de convaincre le peuple américain lequel des deux servira le mieux le pays ?

Ou sont-ils candidats à la présidence d’Israël ?

Introduction : Le Contexte Électoral

Le paysage politique américain est actuellement marqué par des enjeux cruciaux qui façonnent les perspectives électorales pour 2024. À l’approche de cette élection, les stratégies de campagne des candidats, notamment celles de Donald Trump et de Kamala Harris, sont au cœur des débats nationaux. Chacun de ces candidats représente une vision distincte de l’avenir des États-Unis, créant une dynamique électorale qui suscite l’intérêt et l’inquiétude des électeurs.

Les récentes élections de mi-mandat ont révélé des fractures profondes dans l’électorat américain, avec des divisions qui transcendent les lignes partisanes. Trump, fort de son expérience de président et de son soutien fervent au sein de la base républicaine, se positionne comme le champion d’une politique nationaliste. En revanche, Harris, en tant que vice-présidente et membre du Parti démocrate, incarne les valeurs progressistes et aspire à une plus grande justice sociale et à une réforme systématique des institutions américaines. Ces idéologies divergentes soulèvent des questions fondamentales sur les priorités politiques et sociales des Américains.

Un autre élément à considérer dans ce contexte est l’impact des financements des candidats, notamment celui des groupes sionistes. Le rôle des dons dans les campagnes électorales est souvent critiqué pour son potentiel à influencer les décisions politiques et à favoriser des intérêts particuliers. Cela soulève une interrogation légitime sur qui, des électeurs ou des donateurs, dirige vraiment les politiques aux États-Unis. L’analyse de l’influence des donateurs sur les campagnes électorales de Trump et de Harris nous permettra de mieux comprendre leurs stratégies respectives et de déterminer si elles servent réellement les intérêts des citoyens américains ou ceux de groupes d’influence.

Les Objectifs de Donald Trump

Dans le cadre des élections à venir, Donald Trump présente un éventail d’objectifs politiques stratégiques. L’une de ses principales priorités consiste à consolider et mobiliser sa base électorale, composée en grande partie de supporters dévoués qui se sont ralliés à ses idées depuis 2016. Pour ce faire, il déploie des discours percutants qui évoquent des thèmes de nationalism économique et de retours à des valeurs traditionnelles, tout en plaçant ses opposants, dont Kamala Harris, dans le cadre d’une critique à forte teneur émotionnelle.

Trump a également adopté des tactiques qui peuvent sembler paradoxales au premier abord. En cherchant à influencer les électeurs potentiels à envisager Harris, il tente de la coupler avec des décisions politiques controversées, la présentant comme une alternative, tout en plaidant pour des solutions qui, selon lui, sont plus en phase avec les intérêts des Américains. Ce faisant, il espère non seulement galvaniser ses partisans, mais aussi s’immiscer dans l’électorat indépendant ou incertain, créant ainsi un contraste entre ses politiques et celles de Harris.

Un autre aspect clé de la stratégie de Trump réside dans ses relations avec des groupes pro-israéliens. Au fil des années, Trump a su établir des liens solides avec des organisations qui soutiennent une politique étrangère favorable à Israël. Cela lui permet de renforcer son image auprès d’une partie de l’électorat américain, en se positionnant comme un défenseur des valeurs conservatrices chrétiennes et des intérêts stratégiques d’Israël. En intégrant ces éléments dans sa campagne, Trump souhaite également attirer un soutien accru au sein des communautés juives américaines, considérant que cela peut offrir un avantage essentiel dans le cadre de sa bid pour la présidence. Ces objectifs définissent ainsi une approche complexe dans laquelle il navigue habilement entre la mobilisation de sa base et l’attrait pour de nouveaux segments d’électeurs.

Les Objectifs de Kamala Harris

Kamala Harris, en tant que candidate à la vice-présidence et figure clé du Parti démocrate, a centré sa campagne sur plusieurs objectifs qui visent à séduire les électeurs américains tout en se positionnant en opposition à Donald Trump. Au cœur de sa stratégie, elle insiste sur la nécessité de l’unité et de la justice sociale, des éléments qui résonnent profondément avec une partie importante de l’électorat. Harris a su mobiliser un large éventail de soutiens en mettant en avant ses origines multiculturelles et son parcours d’avocate. Elle met l’accent sur des questions telles que les droits civiques, la réforme de la police et la justice économique, des sujets d’actualité qui interpellent directement les électeurs.

Un autre aspect central de sa campagne est l’engagement envers l’égalité, notamment en matière de droits des femmes et de la communauté LGBTQ+. En intégrant ces questions dans son discours, Harris espère attirer des électeurs qui se sont sentis marginalisés par les politiques de l’administration Trump. Elle a également adopté une approche proactive envers les défis économiques posés par la pandémie de COVID-19, en proposant des solutions concrètes visant à garantir le soutien aux familles et aux petites entreprises. Ceci témoigne de sa volonté d’apparaître comme une candidate qui comprend les besoins immédiats des Américains.

Néanmoins, la campagne de Harris n’est pas exempte de controverses. L’influence de certains donateurs, y compris ceux d’origine sioniste, soulève des questions sur l’alignement des priorités politiques et peut potentiellement mettre en péril son image d’outsider. Cette dynamique souligne un défi crucial : comment rassurer les électeurs sur son intégrité tout en maintenant le soutien financier nécessaire pour une campagne efficace. Ainsi, la combinaison de ses objectifs politiques, de son discours et de ses actions doit être soigneusement calibrée, d’autant plus qu’elle se positionne en contrepoint du président Trump. Cette complexité ajoute une profondeur à l’analyse des stratégies électorales de Harris dans le cadre du paysage politique actuel.

Les Américains vs. Israël : Un Dilemme Politique

Les relations entre les États-Unis et Israël jouent un rôle crucial dans la politique étrangère américaine, et les approches divergentes de Donald Trump et Kamala Harris soulèvent des questions essentielles sur le véritable intérêt des Américains. Trump a toujours exprimé un soutien indéfectible à Israël, renforçant les liens bilatéraux à travers des décisions controversées, telles que le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cette démarche a été perçue comme un signe de fidélité envers un allié stratégique, mais elle a également provoqué des critiques selon lesquelles elle favorisait les objectifs israéliens au détriment des préoccupations des Palestiniens et des intérêts américains plus larges.

En revanche, Kamala Harris adopte une position plus nuancée. Bien qu’elle soutienne fermement les relations avec Israël, elle souligne également l’importance d’un discours équilibré sur les droits des Palestiniens et de la nécessité de trouver une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Son approche vise à articuler les intérêts américains en matière de sécurité tout en respectant les principes des droits de l’homme, un aspect souvent négligé par l’administration Trump.

Ce dilemme politique soulève des interrogations sur la manière dont ces dirigeants défendent réellement les intérêts américains. Le soutien indéfectible de Trump à Israël pourrait séduire une base électorale forte mais risque de nuire à la réputation et aux relations des États-Unis dans le monde arabe. D’un autre côté, la tentative de Harris de concilier soutien à Israël et respect pour les droits des Palestiniens pourrait séduire un électorat plus diversifié, mais elle doit naviguer prudemment pour éviter une polarisation accrue sur cette question complexe.

La manière dont ces leaders abordent le lien entre les États-Unis et Israël continuera de façonner le discours politique aux États-Unis et d’influencer les perceptions internationales dans les années à venir.

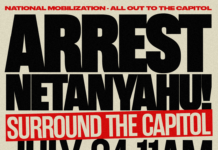

L’influence des Donateurs Sionistes

Les donateurs sionistes jouent un rôle significatif dans la dynamique politique américaine, surtout dans le cadre des élections. Ces contributions financières, souvent substantielles, proviennent de divers individus et organisations qui poursuivent des objectifs politiques précis en lien avec les intérêts sionistes. Il est indéniable que le soutien monétaire de ces donateurs peut façonner la trajectoire de la campagne électorale, avoir un impact sur les priorités politiques des candidats et influencer leurs prises de décision une fois élus.

La question des contributions financières soulève des préoccupations importantes concernant l’intégrité démocratique et la transparence. De nombreux électeurs s’interrogent sur la mesure dans laquelle les candidats, tels que Donald Trump et Kamala Harris, sont disposés à répondre aux attentes de ces donateurs influents. Les contributions sionistes peuvent aller au-delà de simples échanges financiers; elles peuvent créer des obligations morales et politiques qui influencent la politique étrangère et intérieure des États-Unis, en particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien.

En outre, les mécanismes de financement de campagne permettent souvent aux donateurs de dissimuler leur identité à travers des organisations et des fonds, ce qui complique la traçabilité des contributions et renforce les préoccupations autour de la transparence. Cette opacité peut susciter des doutes sur le degré d’indépendance des candidats face aux intérêts des donateurs. Il est crucial d’examiner comment le soutien des donateurs sionistes peut potentiellement compromettre la capacité des dirigeants à agir dans le meilleur intérêt de l’ensemble de la population américaine plutôt que de céder aux pressions d’un petit groupe financier.

Comprendre l’influence des donateurs sionistes sur la politique électorale américaine est essentiel pour évaluer la légitimité de la représentation démocratique et questionner l’équilibre des pouvoirs au sein du processus électoral.

Le Résultat des Débats : Une Analyse Critique

Les débats politiques, en particulier ceux de Trump et Harris, ont toujours été des événements marquants de la campagne électorale aux États-Unis. Ces face-à-face offrent une plateforme essentielle pour les candidats afin de présenter leurs visions, d’argumenter sur des politiques clés, et de répondre aux préoccupations du public. Lors des derniers débats, Trump a mis en avant des thèmes tels que l’économie et la sécurité nationale, tandis que Harris a axé son discours sur l’équité sociale et les droits civiques. Cependant, l’impact de leurs performances doit être analysé dans le contexte plus large de l’électorat américain.

Un aspect particulièrement pertinent de ces débats a été la manière dont chaque candidat a traité des questions touchant à la politique étrangère, notamment en ce qui concerne l’État d’Israël. Trump a souvent exprimé un soutien indéfectible envers Israël, promettant de maintenir une alliance forte et de s’opposer à tout mouvement qui pourrait nuire à ce pays. Harris, tout en reconnaissant l’importance de cette alliance, a également abordé les droits des Palestiniens, soulignant la nécessité d’un équilibre dans la politique américaine au Moyen-Orient. Cette divergence d’approche a été révélatrice des différences idéologiques entre les deux candidats et a suscité des réactions variées au sein de l’électorat.

Les performances de Trump ont parfois été vues comme agressives, parfois séduisantes pour son base, tandis que Harris a été perçue comme posée et réfléchie. Les avis du public sur leurs débats ont souligné les défis auxquels chaque candidat fait face pour gagner la confiance des électeurs. Les spectateurs ont réagi non seulement aux points soulevés, mais aussi à la façon dont ces arguments résonnent avec leur propre vision de l’avenir de l’Amérique. Il est donc crucial d’évaluer comment ces interactions lors des débats influencent réellement l’opinion publique et, par conséquent, le résultat des élections à venir.

Les Réactions du Public

Les stratégies électorales mises en avant par Donald Trump et Kamala Harris suscitent des réactions variées parmi le public et les commentateurs politiques. Sur les réseaux sociaux, des milliers d’internautes partagent leurs opinions, créant une atmosphère de débat intense et parfois polarisant. Les plateformes comme Twitter et Facebook servent de forums où les partisans et les opposants expriment leurs préoccupations et leurs soutiens, reflétant les émotions et les convictions des électeurs américains. Cette interaction en ligne devient un baromètre de l’humeur générale, souvent diffuse mais révélatrice des sentiments profonds vis-à-vis des stratégies déployées par les deux candidats.

Les sondages d’opinion, réalisés par divers instituts de recherche, apportent également une lumière sur les perceptions du public. Dans les mois qui ont précédé les dernières élections, des questions spécifiques ont été posées concernant la confiance des électeurs dans la capacité des candidats à servir les intérêts du pays. Les résultats indiquent des écarts notables entre les deux camps, chaque groupe d’électeurs se penchant sur les traits de caractère et les promesses de leurs candidats préférés. Alors que certains louent la franchise de Trump, d’autres critiquent son approche jugée parfois clivante, tandis que les stratégies de Harris sont parfois perçues comme plus inclusives, mais aussi sujets à scepticisme quant à leur mise en œuvre.

De plus, des préoccupations spécifiques émergent au sein de la population, telles que la gestion de l’économie, les droits des minorités et la réponse aux crises sanitaires. Les électeurs veulent sentir qu’ils sont véritablement représentés par leurs leaders. Les critiques vont et viennent, mais toutes désignent un point central : la question de savoir qui, entre Trump et Harris, répond le mieux aux préoccupations des Américains et sert réellement leurs intérêts dans ce paysage complexe. Comprendre ces réactions est essentiel pour appréhender l’impact de ces stratégies sur l’électorat américain.

Qui Servira le Mieux le Pays ?

Lorsqu’il s’agit d’évaluer qui, entre Donald Trump et Kamala Harris, sera le mieux à même de servir les intérêts des États-Unis, plusieurs critères doivent être pris en considération. L’économie, les droits des citoyens et les relations internationales sont des domaines cruciaux qui influencent directement la qualité de vie des Américains et leur position sur la scène mondiale.

Du point de vue économique, Donald Trump prône une approche axée sur le libre marché. Ses partisans soutiennent que ses politiques fiscales et de déréglementation ont initialement stimulé la croissance économique et réduit le chômage avant la pandémie de COVID-19. Trump met l’accent sur la création d’emplois dans des secteurs tels que l’énergie et l’industrie manufacturière. D’autre part, Kamala Harris propose une série de mesures progressistes, y compris des investissements dans les infrastructures, l’éducation et les soins de santé, qu’elle estime indispensables pour adresser les inégalités économiques croissantes aux États-Unis. Ses partisans soutiennent que son approche favorise une croissance économique inclusive qui bénéficiera à un plus grand nombre d’Américains.

En matière de droits des citoyens, Harris, en tant que vice-présidente et sénatrice, a été une fervente défenseure des droits civiques et de l’égalité. Elle s’attaque aux injustices raciales et à la brutalité policière, se positionnant ainsi comme une candidate qui s’efforce de servir toutes les communautés. Trump, bien qu’il ait fait des déclarations sur l’unité, a souvent été critiqué pour ses politiques qui divisent et qui ont été perçues comme favorisant certaines groupes au détriment d’autres.

Concernant les relations internationales, Trump a largement adopté une politique dite “America First”, qui a suscité des tensions avec plusieurs alliés traditionnels des États-Unis. Son style de leadership non conventionnel a été à la fois salué et critiqué. D’un autre côté, Harris soutient une approche plus multilatérale, cherchant à rétablir des alliances et renforcer la coopération internationale. Cela pourrait potentiellement améliorer la position des États-Unis dans le monde.

Conclusion : Réflexions Finales

Les stratégies électorales de Donald Trump et Kamala Harris reflètent des approches distinctes en matière de communication et de mobilisation du vote. Trump, avec un style populiste, a su cultiver une relation directe avec ses partisans, utilisant les réseaux sociaux comme un outil majeur pour propager ses idées et influencer les électeurs. Son discours souvent provocateur cherche à séduire un électorat qui ressent un profond déclin économique et culturel. De l’autre côté, Harris incarne une approche plus modérée, en mettant l’accent sur l’inclusivité et la promotion des droits civiques, tout en tentant de rassembler un large éventail de voix au sein du Parti démocrate. Cette divergence de stratégie illustre non seulement la polarisation politique, mais aussi la manière dont chaque camp cherche à répondre aux préoccupations variées des Américains.

Au fur et à mesure que les élections à venir approchent, il devient impératif pour les citoyens américains de réfléchir aux implications de ces stratégies sur leur vie quotidienne. Les résultats électoraux auront des effets tangibles sur des sujets tels que la santé, l’économie et les inégalités raciales. En outre, l’influence étrangère dans la politique américaine ne doit pas être négligée. Les enjeux mondiaux sont en constante évolution et peuvent jouer un rôle significatif dans les décisions prises par les dirigeants américains. Les électeurs doivent rester vigilants face à la manière dont ces dynamiques peuvent affecter leur vote et, par conséquent, l’avenir politique du pays.

Il est crucial de ne pas adopter une attitude passive face à ces développements. Chacun a le pouvoir de façonner le paysage politique par son vote et son engagement civique. En participant activement au processus électoral, les citoyens peuvent s’assurer que leurs voix sont entendues et que leurs préoccupations sont prises en compte. L’avenir des États-Unis dépend de la capacité des électeurs à naviguer entre les stratégies électorales, à comprendre leurs implications, et à rester informés sur les enjeux majeurs qui les concernent.