These! https://t.co/PyImxvaXP3

— iConic (@AlphaAiConic) May 25, 2025

warmongers (zoomed out pic) pic.twitter.com/EPgEu2jtCG

— ottathengil☭🔻 (@njacob5) May 27, 2025

Wikileaks vient de mettre en ligne tous ses fichiers. Tout y est : les courriels d’Hillary Clinton, la culpabilité de McCain, la fusillade de Vegas perpétrée par un tireur d’élite du FBI, la lettre de Steve Jobs sur le VIH, PedoPodesta, l’Afghanistan, la Syrie, l’Iran, Bilderberg, les agents de la CIA arrêtés pour viol, la pandémie de l’OMS, etc. https://file.wikileaks.org/file/… Voici les courriels de Clinton : https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/… Fichier index ! https://file.wikileaks.org/file/ ■ Il y a énormément de documents, ça semble être sérieux, j’en ai juste ouvert 2 ou 3. Là il faut regarder depuis un PC.

Introduction Générale

La récente révélation par Wikileaks de l’intégralité de ses fichiers a suscité une onde de choc à travers le monde. Cette fuite massive comprend des millions de documents, couvrant une vaste gamme de sujets sensibles et confidentiels. Parmi ces documents, on trouve des correspondances diplomatiques, des rapports militaires, des communications internes entre gouvernements, ainsi que des courriels d’Hillary Clinton. Cette divulgation sans précédent offre un aperçu sans précédent sur les opérations et les stratégies géopolitiques des grandes puissances mondiales.

L’importance de cette fuite ne peut être sous-estimée. Elle expose non seulement les coulisses des décisions politiques et militaires, mais aussi les relations internationales souvent opaques. Pour les chercheurs, journalistes, et le public en général, ces documents représentent une mine d’informations brutes, non filtrées, et potentiellement révélatrices. Les implications de ces révélations sont vastes, allant de la mise en lumière de pratiques douteuses à la possibilité de révisions majeures des politiques actuelles.

Les types de documents disponibles vont des échanges diplomatiques confidentiels aux mémos internes de diverses agences gouvernementales. En mettant à disposition ces fichiers, Wikileaks offre une transparence radicale, permettant à chaque individu de vérifier les informations et de tirer ses propres conclusions. Les courriels d’Hillary Clinton, en particulier, ont déjà fait l’objet de nombreuses spéculations et analyses. Avec ces nouvelles données, les chercheurs et analystes peuvent désormais explorer en profondeur les coulisses de l’administration et les dynamiques politiques de l’époque.

Pour ceux qui souhaitent examiner ces documents par eux-mêmes, des liens directs vers les fichiers et les courriels d’Hillary Clinton sont disponibles. Cette initiative de Wikileaks de rendre ces informations accessibles à tous pourrait bien redéfinir le paysage de la transparence et de la responsabilité dans les affaires internationales.

Les Courriels d’Hillary Clinton

La divulgation des courriels d’Hillary Clinton par Wikileaks a suscité une attention internationale considérable. Ces courriels, issus de son serveur privé utilisé durant son mandat en tant que Secrétaire d’État, couvrent une variété de sujets allant des affaires étrangères aux discussions internes du Parti Démocrate. Les révélations issues de ces courriels ont eu des répercussions politiques majeures, notamment lors de l’élection présidentielle de 2016.

Parmi les sujets les plus sensibles abordés dans ces courriels, on trouve des discussions sur la situation en Libye, les relations avec des dirigeants étrangers, et des échanges stratégiques concernant la politique intérieure des États-Unis. Les courriels ont également révélé des informations sur les relations de Clinton avec des personnalités influentes et des donateurs de la Fondation Clinton, soulevant des questions sur de possibles conflits d’intérêts.

Les révélations clés incluent des détails sur la gestion de la crise en Libye, la stratégie diplomatique avec des pays comme la Russie et l’Iran, et des communications internes sur la réponse aux attaques de Benghazi en 2012. Ces informations ont été utilisées par les opposants de Clinton pour critiquer sa compétence et son jugement, tandis que ses défenseurs ont souvent qualifié les fuites de tentatives de déstabilisation politique.

Sur le plan légal, l’existence de ce serveur privé et la gestion des informations classifiées ont conduit à une enquête du FBI. Bien que Clinton n’ait pas été inculpée, l’affaire a laissé une empreinte indélébile sur sa carrière politique. Les courriels ont continué à être une source de controverse, alimentant le débat public sur la transparence et la sécurité des informations sensibles.

En fin de compte, les courriels d’Hillary Clinton, révélés par Wikileaks, ont non seulement marqué un tournant dans la politique américaine, mais ont également mis en lumière les défis et les implications de la gestion de l’information à l’ère numérique. Ces révélations continuent de résonner dans le discours politique et la gestion des affaires publiques. “`html

La Culpabilité de John McCain

Les révélations de Wikileaks ont mis en lumière une série de documents impliquant l’ancien sénateur américain John McCain. Ces fichiers divulgués contiennent des informations accablantes concernant son implication présumée dans diverses activités controversées. Les accusations portées contre McCain sont variées, allant de la collusion avec des entités étrangères à des échanges d’informations sensibles. Les preuves fournies par ces fichiers incluent des courriels, des transcriptions de conversations et des rapports internes, tous indiquant une participation active de McCain dans ces affaires.

La réaction politique et médiatique à ces révélations a été immédiate et intense. Plusieurs figures politiques ont exprimé leur choc et leur indignation face aux accusations portées contre une figure aussi emblématique de la politique américaine. Les médias ont rapidement relayé l’information, menant à un débat public sur l’intégrité et les actions de McCain tout au long de sa carrière. Certains soutiennent que ces révélations ternissent irrémédiablement son image, tandis que d’autres appellent à une analyse plus nuancée des circonstances entourant les accusations.

L’impact potentiel de ces révélations sur l’héritage de John McCain et sur la politique américaine est considérable. McCain, souvent célébré pour son service militaire et son rôle de sénateur, pourrait voir son héritage réévalué à la lumière de ces nouvelles informations. Sur le plan politique, ces révélations pourraient influencer les futures enquêtes et débats au sein du gouvernement, en particulier concernant les mesures de sécurité et la transparence. La confiance du public dans les institutions politiques pourrait également être affectée, renforçant la nécessité d’une vigilance accrue et d’une responsabilité renforcée dans la gestion des affaires publiques.“`html

La Fusillade de Las Vegas et le FBI

La fusillade de Las Vegas, survenue le 1er octobre 2017, reste l’une des attaques les plus meurtrières de l’histoire américaine récente. De nouveaux documents publiés par Wikileaks jettent une lumière troublante sur cet événement tragique, soulevant des allégations sérieuses concernant l’implication d’un tireur d’élite du FBI. Ces révélations ont suscité de nombreuses questions et amplifié les théories du complot.

Les documents divulgués incluent des e-mails internes, des rapports d’enquête et des communications entre différentes agences de sécurité. Parmi ces éléments, certains suggèrent que le FBI aurait été au courant de la menace bien avant l’attaque et qu’un de ses agents aurait potentiellement joué un rôle actif. Ces accusations sont basées sur des témoignages non confirmés et des informations partielles, mais elles ont néanmoins captivé l’attention du public et des médias.

Les preuves présentées dans ces documents sont variées. On y trouve des correspondances mentionnant des exercices de tir à longue distance menés par des agents fédéraux à proximité du site de la fusillade, ainsi que des enregistrements audio et vidéo qui, selon certains analystes, pourraient indiquer la présence d’un tireur supplémentaire. Cependant, ces preuves demeurent fragmentaires et n’ont pas encore été validées par des sources indépendantes.

Les réponses officielles des autorités, y compris celles du FBI, ont été rapides et catégoriques. Les représentants du FBI ont fermement nié toute implication de leurs agents dans la fusillade, affirmant que les documents divulgués ont été mal interprétés ou sortis de leur contexte. Ils maintiennent que l’enquête officielle, qui a conclu que Stephen Paddock avait agi seul, est exhaustive et crédible.

Malgré ces démentis, les théories du complot continuent de prospérer, alimentées par les zones d’ombre et les questions non résolues. Les experts en sécurité et les analystes indépendants appellent à une réévaluation des preuves et à une transparence accrue de la part des autorités pour apaiser les inquiétudes du public.

La Lettre de Steve Jobs sur le VIH

La récente divulgation par Wikileaks d’une lettre attribuée à Steve Jobs concernant le VIH a suscité une onde de choc à travers le monde. Ce document, dont l’authenticité reste à confirmer, prétend que le cofondateur d’Apple aurait eu un échange privé sur son état de santé, plus précisément sur une hypothétique infection par le VIH. La lettre, si elle est avérée, soulèverait des questions profondes sur la vie privée de Jobs et sur les implications pour son image publique, ainsi que pour la réputation de l’entreprise qu’il a cofondée.

Le contenu de la lettre est particulièrement troublant. Elle évoque des détails personnels et médicaux qui, s’ils sont véridiques, pourraient changer la perception de Steve Jobs auprès du public et de ses admirateurs. La véracité de ce document reste cependant sujette à caution. De nombreux experts ont souligné la nécessité de vérifier l’authenticité de toute information avant de tirer des conclusions hâtives. La communauté médicale, en particulier, a appelé à la prudence, soulignant les dangers de la diffusion de fausses informations sur la santé.

Les réactions de la communauté technologique ont été variées. Certains voient dans cette révélation une tentative de ternir l’image d’un des plus grands innovateurs de notre époque, tandis que d’autres considèrent que la transparence est essentielle, même pour des figures aussi emblématiques. La polémique suscite des débats passionnés sur le respect de la vie privée des figures publiques et les limites de la transparence.

Dans l’ensemble, cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques dans la gestion de leur image et de leur vie privée. La lettre attribuée à Steve Jobs concernant le VIH, qu’elle soit authentique ou non, soulève des questions importantes sur la manière dont les informations sensibles sont traitées et partagées à l’ère numérique. Les implications pour la communauté médicale et technologique continueront probablement à faire l’objet de discussions intenses dans les mois à venir.

Les Enfants de Podesta et les Accusations de Pédophilie

Les accusations de pédophilie contre John Podesta, ancien chef de campagne de Hillary Clinton, ont attiré une attention considérable à la suite des révélations de Wikileaks. Les documents divulgués par Wikileaks ont mis en avant une série de courriels échangés entre Podesta et divers collaborateurs, suscitant des spéculations sur une potentielle implication dans des activités illicites. Ces courriels, bien que n’apportant pas de preuves directes, ont été interprétés par certains comme des indices de comportements inappropriés.

Les enquêtes antérieures à la divulgation des documents Wikileaks avaient déjà exploré certaines allégations contre Podesta, mais n’avaient abouti à aucune accusation formelle. Les nouvelles informations ont cependant relancé l’intérêt médiatique et public, poussant les autorités à examiner de nouveau les éléments en leur possession. Les conséquences pour John Podesta et son entourage ont été significatives, affectant leur réputation et suscitant des débats sur la véracité des accusations.

Parallèlement, ces accusations ont alimenté un certain nombre de théories du complot, dont la plus notable est celle connue sous le nom de “Pizzagate”. Cette théorie affirmant que Podesta et d’autres personnalités de haut rang étaient impliqués dans un réseau de pédophilie opérant depuis une pizzeria à Washington D.C. a largement circulé sur les réseaux sociaux. Toutefois, elle a été largement discréditée par les enquêtes journalistiques et les autorités compétentes, qui ont souligné l’absence de preuves tangibles.

La désinformation liée aux accusations de pédophilie contre John Podesta souligne les dangers de tirer des conclusions hâtives à partir de documents partiels. L’affaire illustre également le pouvoir des médias et des plateformes en ligne dans la diffusion rapide de théories non vérifiées. En fin de compte, les révélations de Wikileaks ont mis en lumière non seulement les accusations en question, mais aussi les défis que pose la vérification des informations dans l’ère numérique.

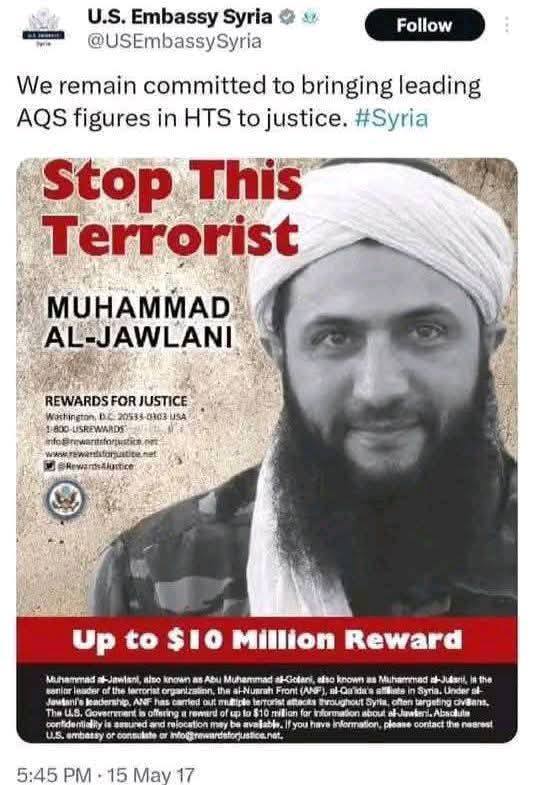

Les Conflits en Afghanistan, Syrie et Iran

Les documents récemment révélés par Wikileaks offrent un aperçu inédit des conflits en Afghanistan, en Syrie et en Iran. Ces fichiers mettent en lumière non seulement les opérations militaires entreprises dans ces régions, mais également les interventions étrangères qui ont exacerbé les tensions locales.

En Afghanistan, les fichiers divulgués détaillent les opérations secrètes menées par diverses forces alliées, ainsi que les tactiques employées pour affaiblir les factions talibanes. Les documents révèlent également des informations sur les pertes civiles et les dommages collatéraux qui ont résulté de ces opérations. Ces données soulèvent des questions éthiques et légales concernant les méthodes utilisées et les conséquences humanitaires prolongées.

La situation en Syrie est tout aussi complexe. Les révélations portent sur l’implication de plusieurs nations dans le conflit syrien, y compris les stratégies de soutien aux diverses factions rebelles. Les fichiers exposent une collaboration internationale qui a non seulement alimenté le conflit, mais aussi conduit à une crise humanitaire sans précédent. Les interventions étrangères ont souvent eu des effets dévastateurs sur la population civile, aggravant les conditions de vie et provoquant des déplacements massifs.

Quant à l’Iran, les documents mettent en lumière les mesures prises par différentes puissances pour influencer la politique intérieure et affaiblir le régime en place. Les opérations de cyberespionnage, les sanctions économiques et les actions militaires clandestines sont autant de stratégies déployées pour déstabiliser l’Iran. Les conséquences de ces interventions sont multiples et incluent des tensions accrues dans la région, affectant la stabilité géopolitique globale.

Les implications géopolitiques de ces révélations sont vastes. Elles soulignent la complexité des conflits modernes et le rôle crucial des interventions étrangères. La communauté internationale réagit diversement à ces révélations, certaines nations dénonçant les actions dévoilées, tandis que d’autres défendent leurs stratégies en invoquant des impératifs de sécurité nationale. Ces documents incitent à une réflexion profonde sur les pratiques militaires et diplomatiques contemporaines, et sur l’importance de la transparence et de la responsabilité dans les affaires internationales.

Le Groupe Bilderberg et les Agents de la CIA

Les récentes publications de Wikileaks ont mis en lumière des documents accablants concernant le groupe Bilderberg et les agents de la CIA. Le groupe Bilderberg, une organisation souvent décrite comme une réunion de l’élite mondiale, est connu pour ses discussions confidentielles sur des sujets d’importance internationale. Les fichiers divulgués révèlent des détails jusque-là inconnus sur le rôle du groupe Bilderberg dans les affaires mondiales, soulignant son influence sur les politiques économiques et géopolitiques.

Selon les documents, plusieurs membres du groupe Bilderberg auraient utilisé leur position pour influencer discrètement les décisions politiques et économiques à l’échelle mondiale. Cette révélation soulève de graves questions sur la transparence et l’impartialité des décisions prises par les dirigeants mondiaux. Les implications pour la gouvernance mondiale sont considérables, remettant en question l’équilibre des pouvoirs et la souveraineté des États.

Parallèlement, les accusations de viol portées contre des agents de la CIA ajoutent une couche de complexité à cette affaire. Les fichiers de Wikileaks contiennent des preuves détaillées qui étayent ces allégations, y compris des témoignages de victimes et des rapports internes. Ces allégations, si elles sont prouvées, pourraient nuire gravement à la crédibilité de la CIA et à ses opérations internationales. Les implications pour les services de renseignement sont profondes, avec des questions sur la responsabilité et l’éthique des agents impliqués.

La divulgation de ces informations a déjà commencé à affecter les relations internationales. Des gouvernements et des organisations non gouvernementales ont appelé à des enquêtes indépendantes pour évaluer l’ampleur des abus et déterminer les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Cette situation met en lumière la nécessité de réformes dans les services de renseignement et la gestion des relations internationales, afin de restaurer la confiance et de garantir la justice pour les victimes.“`html

La Pandémie de l’OMS et Autres Révélations

Les derniers documents publiés par Wikileaks offrent un aperçu inédit de la gestion de la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et soulèvent de nombreuses controverses. Parmi les informations les plus marquantes, on retrouve des communications internes qui révèlent des désaccords sur les mesures à prendre et les délais de réaction. Ces documents montrent que l’OMS a parfois été en proie à des luttes internes, ce qui a pu retarder certaines décisions cruciales. Ces révélations suscitent des questions sur la transparence et la réactivité des organisations internationales face à des crises sanitaires mondiales.

Par ailleurs, les documents dévoilés mettent en lumière les relations entre l’OMS et divers gouvernements, ainsi que les pressions exercées par certains États pour influencer les recommandations et les politiques de santé publique. Ces influences politiques, souvent cachées du grand public, posent des questions sur l’indépendance et l’intégrité des organismes de santé internationaux. Les critiques soulignent que ces interférences pourraient avoir eu des conséquences graves sur la gestion de la pandémie et la protection des populations.

En plus des révélations concernant l’OMS, Wikileaks a également publié d’autres documents importants relatifs à la santé publique mondiale. Par exemple, des rapports internes de grandes entreprises pharmaceutiques dévoilent des pratiques douteuses, telles que la rétention d’informations sur les effets secondaires de certains médicaments ou la manipulation des résultats d’essais cliniques. Ces pratiques mettent en péril la confiance du public envers les traitements médicaux et les vaccins, essentiels pour lutter contre des pandémies.

Ces révélations ont des implications profondes pour la santé publique mondiale. Elles soulignent la nécessité d’une plus grande transparence et d’une meilleure gouvernance des organismes internationaux et des entreprises du secteur de la santé. Pour restaurer la confiance du public, il est crucial que ces institutions adoptent des pratiques plus ouvertes et responsables, garantissant ainsi une meilleure préparation et réponse aux futures crises sanitaires.

Conclusion et Réflexions

La récente libération de tous les fichiers par Wikileaks a provoqué une onde de choc à travers le monde. Les principales révélations ont mis en lumière des informations confidentielles, soulevant des questions cruciales sur la transparence gouvernementale et la sécurité nationale. Les documents divulgués révèlent des stratégies diplomatiques secrètes, des opérations militaires sensibles et des communications internes entre les gouvernements, créant un sentiment de vulnérabilité et d’incertitude.

Ces fuites ont également ravivé le débat sur la transparence gouvernementale. Alors que certains estiment que la divulgation de telles informations est essentielle pour maintenir les institutions responsables de leurs actions, d’autres craignent que cela ne compromette la sécurité nationale et mette en danger des vies humaines. Les gouvernements du monde entier ont réagi avec une combinaison de condamnation et de mesures préventives, cherchant à renforcer la sécurité de leurs communications et à identifier les failles qui ont permis ces fuites.

La confiance publique dans les institutions a également été ébranlée. Les citoyens sont confrontés à la réalité des actions de leurs gouvernements, souvent en décalage avec les discours officiels. Cette dissonance a engendré une méfiance accrue et un appel à une plus grande transparence et responsabilité de la part des autorités. Les organisations de défense des droits humains et les militants pour la transparence voient dans ces fuites une opportunité de pousser pour des réformes significatives.

À l’international, les réactions varient. Certains pays se sont immédiatement lancés dans des enquêtes internes pour limiter les dégâts, tandis que d’autres ont appelé à une coopération renforcée pour prévenir de telles occurrences à l’avenir. Les prochaines étapes pour les parties impliquées incluent la mise en place de protocoles de sécurité plus robustes et une réflexion approfondie sur les mécanismes de transparence et de surveillance.

En somme, les fuites de Wikileaks ont déclenché une réévaluation globale des pratiques de confidentialité et de transparence. Les gouvernements, les institutions et les citoyens sont désormais confrontés à la tâche complexe de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et le droit à l’information. Les retombées de ces révélations continueront à se faire sentir, influençant les politiques et les perceptions pour les années à venir.

et ben… les socialos donneurs de leçons … y a bon sos racisme et julien dray

https://file.wikileaks.org/file/juliendray.pdf

Il n’est donc guère surprenant que la persécution d’Assange par les États-Unis se soit produite à une époque où l’Amérique s’est engagée dans des guerres en Afghanistan et en Irak et a encouragé et financé des guerres par procuration à Gaza et en Ukraine.

Les alliés des États-Unis ont lâchement capitulé face à Washington qui avait réclamé la tête du journaliste, cependant sa soudaine libération apporte une lueur d’espoir. Par Graham Hryce, journaliste australien et ancien avocat spécialisé dans les médias. Ses travaux ont été publiés dans The Australian, The Sydney Morning Herald, the Age, le Sunday Mail, le Spectator et Quadrant. Cette semaine, l’éminent journaliste et fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a été libéré d’une prison britannique après avoir conclu un accord avec les autorités américaines et le président Joe Biden. L’accord impliquait qu’Assange plaide coupable d’un chef d’accusation relatif à l’obtention et la divulgation d’informations sur la défense nationale, en vertu de la loi américaine sur l’espionnage — 17 autres chefs d’accusation tombant également sous le coup de cette loi ont été abandonnés —, à la suite de quoi il serait ensuite gracié par le président Biden. Après avoir été libéré de la prison de Belmarsh, Assange a été immédiatement transporté par avion affrété vers l’île de Saipan — capitale des Mariannes dans le Pacifique — sous contrôle américain, où il a comparu devant un juge du tribunal de district américain et a officiellement plaidé coupable. Assange, citoyen australien, est ensuite retourné en Australie, mettant ainsi fin (pour le moment du moins) à la saga qui a débuté en octobre 2010, lorsque WikiLeaks a publié une multitude de documents classifiés, relatifs à l’implication des États-Unis dans leurs guerres malavisées et désastreuses en Afghanistan et en Irak. Ces documents classifiés avaient été divulgués à Assange par Chelsea Manning, une ancienne soldate américaine, et leur publication a mis Washington et l’armée américaine dans un grand embarras. Les documents divulgués ont révélé, entre autres crimes et activités douteuses, que l’armée américaine avait tué des civils non armés en Irak (voir la tristement célèbre vidéo du « meurtre collatéral ») et que les États-Unis avaient régulièrement espionné les dirigeants des Nations Unies. «Un conte salutaire sur l’exercice du pouvoir américain» Furieux de voir leurs activités néfastes dévoilées au grand jour, les États-Unis ont répondu en fabriquant de fausses accusations d’agression sexuelle portées contre Assange en Suède, dans le but de le faire extrader vers l’Amérique après sa condamnation. Assange a réagi en se livrant aux autorités de Londres et a entamé une procédure devant les tribunaux britanniques pour éviter d’être extradé vers la Suède. En juin 2012, Assange a échappé à la libération sous caution et a cherché asile à l’ambassade équatorienne à Londres, où il est resté de facto prisonnier pendant les sept années suivantes. En 2017, les accusations suédoises ont été abandonnées, et en 2018 Assange a été officiellement inculpé par le ministère américain de la Justice, déclenchant ainsi une longue bataille devant les tribunaux britanniques pour éviter d’être extradé vers les États-Unis, qui n’a pris fin que cette semaine. En avril 2019, Assange a quitté l’ambassade équatorienne et a été arrêté par la police britannique et emprisonné pour avoir violé les conditions de sa libération sous caution en 2012. Il est resté en prison à Londres jusqu’à sa libération cette semaine. La saga Assange est un conte salutaire sur l’exercice du pouvoir américain alors que l’empire américain décline, et sur la volonté continue des alliés des États-Unis, comme le Royaume-Uni et l’Australie, de se conformer aux exigences américaines même lorsqu’elles impliquent la persécution des citoyens de ces pays alliés. La libération d’Assange est logiquement décrite par certains commentateurs comme une sorte de victoire – la Fédération internationale des journalistes l’a qualifiée de « victoire significative pour la liberté des médias » — et dans la mesure où Assange a retrouvé sa liberté personnelle, c’est bien le cas. Mais il ne faut pas oublier qu’au cours des 14 dernières années, les États-Unis ont réussi, avec la complicité abjecte des gouvernements et des autorités du Royaume-Uni et d’Australie, à emprisonner un journaliste d’envergure internationale pour s’être simplement engagé dans un véritable journalisme d’investigation. Assange est un journaliste et non pas un lanceur d’alerte ou un divulgateur de documents classifiés. La publication par Assange des documents classifiés en question n’a pas non plus causé de réel préjudice aux États-Unis, si ce n’est de les avoir mis dans l’embarras en révélant la vérité sur le comportement des États-Unis lors de leurs guerres en Afghanistan et en Irak. L’engagement légendaire de l’Amérique en faveur de la liberté d’expression et de la presse, symbolisé par le premier amendement de sa constitution, n’a jamais été absolu, mais, comme le montre clairement la saga Assange, il n’a probablement jamais été aussi faible qu’au cours de ces dernières décennies. Cela n’est pas surprenant, étant donné que la poursuite des objectifs intrinsèquement corrompus de l’Empire à l’étranger doit inévitablement entraîner une restriction des libertés intérieures. Persécution d’Assange : le déclin américain en toile de fond Barrington Moore Jr a décrit cette relation comme «une agression à l’étranger et une répression à l’intérieur», au plus fort de la guerre du Vietnam, à la fin des années 1960 ; et les pères fondateurs de l’Amérique étaient bien conscients de la façon dont les Britanniques avaient été corrompus par leur Empire. Washington, dans son discours d’adieu, a mis en garde contre l’implication de l’Amérique dans des «intrications à l’étranger», et John Quincy Adams a déclaré : «l’Amérique ne va pas à l’étranger à la recherche de monstres à détruire. Elle est la partisane de la liberté et de l’indépendance de tous». Et Edmund Burke, homme d’État britannique conservateur du XVIIIe siècle et critique sévère de la politique britannique en Amérique et en Inde, a souligné que «ceux qui transgressent la loi en Inde sont aussi ceux qui font la loi en Angleterre». Il n’est donc guère surprenant que la persécution d’Assange par les États-Unis se soit produite à une époque où l’Amérique s’est engagée dans des guerres en Afghanistan et en Irak et a encouragé et financé des guerres par procuration à Gaza et en Ukraine. Et il ne fait absolument aucun doute que si Assange avait été extradé vers les États-Unis et jugé par un tribunal américain, il aurait été condamné à une très longue peine de prison. Un procureur a suggéré qu’une peine de 175 ans aurait été appropriée à son encontre. Il ne faut pas non plus oublier que la persécution d’Assange par l’Amérique a été menée sur une base bipartite. Les Démocrates et les Républicains étaient tout aussi désireux de mettre Assange en prison. Hillary Clinton était une critique particulièrement virulente d’Assange, tout comme Biden jusqu’à tout récemment. En fait, Donald Trump avait une certaine sympathie pour Assange parce que WikiLeaks avait publié les courriels qui avaient porté atteinte à la réputation de Clinton avant les élections de 2016. Le déclin interne de l’Amérique au cours des 50 dernières années peut être évalué en comparant le sort probable d’Assange avec ce qui est arrivé à Daniel Ellsberg qui a divulgué les fameux Pentagon Papers au Washington Post au début des années 1970. Lorsqu’Ellsberg a été poursuivi, les tribunaux américains ont rejeté l’affaire au motif que l’administration Nixon avait soumis Ellsberg à des persécutions illégales. Tout aussi troublant — en particulier pour les citoyens du Royaume-Uni et de l’Australie – est le fait que, jusqu’à tout récemment, les gouvernements de ces deux pays ont lâchement capitulé devant les demandes américaines concernant Assange. Ici en Australie, le gouvernement conservateur qui a été au pouvoir jusqu’en 2022 a refusé de faire quoi que ce soit pour soutenir Assange pendant une décennie. Et ce n’est que très récemment que le gouvernement travailliste d’Anthony Albanese a entamé des négociations avec l’administration Biden pour organiser la libération d’Assange. Le cas Assange : poids mort pour la campagne de Joe Biden ? Au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur n’a montré que peu ou pas d’intérêt pour la saga Assange et s’est contenté du fait que l’affaire soit portée devant les tribunaux. Le Parti travailliste de Kier Starmer n’a pas non plus soutenu Assange, bien que Jeremy Corbyn, à son honneur, l’ait fait. Et jusqu’à tout récemment, les tribunaux britanniques ont toujours statué contre Assange. Cette approche a changé cette année lorsque la Cour d’appel du Royaume-Uni a autorisé Assange à faire appel de sa dernière décision défavorable, et a manifesté un intérêt tardif à garantir qu’Assange puisse se prévaloir des droits du premier amendement s’il était extradé et jugé par un tribunal américain. L’appel d’Assange devait être entendu au début du mois prochain. Il semble que l’accord conclu cette semaine doive à la volonté du président Biden d’éviter que la saga Assange ne devienne un enjeu électoral : apparemment, le dirigeant perpétuellement déboussolé de l’empire américain chancelant est particulièrement désireux de conserver le soutien de la jeune aile radicale du Parti démocrate qui soutient Assange depuis un certain temps. Ici, en Australie, la réaction des politiciens et des médias conservateurs à cet accord était prévisible : condamnation d’Assange pour avoir osé révéler la vérité sur le bellicisme des États-Unis et mettre en danger la précieuse alliance américaine, assortie de vives critiques envers Biden pour avoir réglé le problème autrement qu’en laissant Assange pourrir dans une prison américaine jusqu’à la fin de ses jours. Néanmoins, on ne pouvait attendre autre chose de la part de ces gens perpétuellement coincés, comme ils le sont, dans leur vision du monde relevant d’une quasi-guerre froide : cherchant à justifier absolument tout ce que fait l’Amérique sur la scène mondiale, y compris ce qui se passe à Gaza ; exigeant un soutien accru au régime défaillant de Volodymyr Zelensky en Ukraine ; et s’échinant à saboter les relations entre l’Australie et la Chine qui se sont récemment améliorées. Un aspect optimiste de la fin de la saga Assange est que ces intérêts conservateurs aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni ne sont finalement pas parvenus à persécuter Assange jusqu’au bout et que leur échec est en grande partie dû aux protestations publiques généralisées et aux campagnes de soutien à Assange qui ont eu lieu dans de nombreux pays au cours des 14 dernières années. La libération d’Assange est peut-être aussi un signe supplémentaire que la puissance de l’Empire américain continue de décliner. Raconter l’actualité

Introduction à la Central Intelligence Agency (CIA)

La Central Intelligence Agency, plus connue sous l’acronyme CIA, a été officiellement créée en 1947 par le National Security Act, signé par le président Harry S. Truman. Cette agence de renseignement central des États-Unis a pour mission principale de collecter, analyser et utiliser des informations de sécurité nationale pour protéger les intérêts américains à travers le monde. Sa création a marqué un tournant dans l’histoire de la politique étrangère américaine, en consolidant plusieurs services de renseignement et en leur conférant une autorité centralisée.

Le rôle de la CIA est multiple et complexe. Elle est chargée de fournir des renseignements stratégiques aux décideurs politiques et militaires, de mener des opérations clandestines pour influencer des événements étrangers, et de contrer les menaces posées par les ennemis des États-Unis. À travers les décennies, la CIA a été impliquée dans diverses opérations à l’échelle mondiale, allant de la collecte d’informations secrètes à des actions plus directes telles que des coups d’État et des interventions militaires.

Depuis sa création, la CIA a mené des opérations dans des régions clés telles que l’Amérique Latine, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique. Ces activités ont souvent été controversées, suscitant des débats sur la légitimité et l’éthique de l’ingérence américaine dans les affaires internes d’autres nations. Malgré les critiques, la CIA reste une institution centrale dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, jouant un rôle crucial dans la surveillance des menaces terroristes, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, et la protection des infrastructures critiques.

En somme, la CIA a su s’adapter aux évolutions géopolitiques et technologiques pour demeurer un acteur clé dans le renseignement mondial. Son histoire est marquée par des succès notables, mais aussi par des échecs et des controverses qui continuent d’alimenter le débat public sur ses méthodes et ses objectifs.“`html

Les premiers coups d’État : L’Iran en 1953

En 1953, la CIA a orchestré l’un de ses premiers coups d’État, renversant le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. Mossadegh, un leader nationaliste, avait entrepris de nationaliser l’industrie pétrolière iranienne, jusque-là contrôlée par la compagnie britannique Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Cette décision a provoqué une crise internationale, car elle menaçait les intérêts économiques du Royaume-Uni et, par extension, ceux des États-Unis en pleine Guerre froide.

Les raisons derrière cette opération étaient multiples. D’une part, les États-Unis et le Royaume-Uni craignaient que la nationalisation des ressources pétrolières ne serve de précédent pour d’autres pays producteurs de pétrole, réduisant ainsi l’influence occidentale dans cette région stratégique. D’autre part, il y avait une peur croissante que l’Iran, sous la direction de Mossadegh, ne se rapproche de l’Union soviétique, menaçant ainsi l’équilibre géopolitique mondial.

L’opération Ajax, nom de code de cette intervention, a été minutieusement planifiée par la CIA et le MI6 britannique. Elle comprenait des campagnes de désinformation, le financement de manifestations anti-Mossadegh, et la corruption de politiciens et de militaires iraniens. Le 19 août 1953, Mossadegh fut finalement renversé et remplacé par le général Fazlollah Zahedi, favorable aux intérêts occidentaux. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui avait fui le pays, fut rétabli sur le trône avec des pouvoirs accrus.

Les conséquences à long terme de ce coup d’État furent profondes. À court terme, il permit aux États-Unis et au Royaume-Uni de reprendre le contrôle des ressources pétrolières iraniennes. Cependant, il engendra une méfiance durable à l’égard des intentions américaines dans la région. Ce ressentiment a contribué à la montée du sentiment anti-américain en Iran, culminant avec la Révolution iranienne de 1979 et la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran.

Ce premier coup d’État de la CIA fut un tournant dans la politique étrangère américaine, illustrant le recours à des opérations secrètes pour atteindre des objectifs stratégiques. Il a également établi un précédent pour les interventions futures de l’agence dans des pays où les intérêts américains étaient perçus comme menacés.

Le Guatemala en 1954 : Une intervention controversée

En 1954, le Guatemala devint le théâtre d’une des opérations les plus controversées de la CIA, aboutissant au renversement du président Jacobo Árbenz. Cette intervention illustre de manière frappante les stratégies employées par l’agence pour influencer les dynamiques politiques de régions considérées stratégiques pendant la Guerre froide. La CIA justifia cette ingérence en invoquant la menace communiste, craignant que les réformes agraires d’Árbenz ne mènent le pays vers le bloc soviétique.

Les motivations de la CIA étaient cependant aussi économiques que politiques. Árbenz avait entrepris une réforme agraire qui menaçait les intérêts de la United Fruit Company, une multinationale américaine possédant d’importantes terres au Guatemala. L’expropriation de ces terres sans compensation jugée adéquate poussa la compagnie à faire pression sur le gouvernement américain, contribuant à la décision d’intervenir.

Les techniques employées par la CIA pour déstabiliser le gouvernement guatémaltèque furent variées et sophistiquées. L’agence lança une campagne de propagande pour discréditer Árbenz, le présentant comme un pion du communisme international. Elle finança et forma une force paramilitaire sous la direction de Carlos Castillo Armas, un exilé guatémaltèque. Ce groupe reçut un soutien logistique et aérien crucial de la part de la CIA, facilitant le coup d’État qui força Árbenz à démissionner et s’exiler.

Les répercussions de cette intervention furent profondes et durables. Le renversement d’Árbenz marqua le début d’une période de grande instabilité politique au Guatemala, avec une succession de régimes militaires et des décennies de conflit armé interne. La perception de la CIA dans la région s’en trouva durablement ternie, alimentant la méfiance envers les États-Unis et influençant les dynamiques politiques de l’Amérique latine. Cette opération reste un exemple emblématique des méthodes controversées de la CIA pour atteindre ses objectifs géopolitiques, souvent au détriment de la souveraineté nationale et des droits humains.

Les années 1960 : Coups d’État en Amérique Latine

Durant les années 1960, l’Amérique Latine a été le théâtre de plusieurs coups d’État soutenus par la CIA, reflétant la politique étrangère des États-Unis qui visait à contrer l’influence croissante du communisme dans la région. Deux cas emblématiques de ce type d’intervention se sont produits au Brésil en 1964 et en République Dominicaine en 1965.

En 1964, le Brésil, sous la présidence de João Goulart, se dirigeait vers des réformes économiques et sociales qui inquiétaient les États-Unis. Craignant l’établissement d’un régime de gauche pro-soviétique, la CIA a activement soutenu les factions militaires brésiliennes pour orchestrer un coup d’État. Ce soutien s’est manifesté par des campagnes de désinformation, un appui logistique et une aide financière. Le renversement de Goulart a conduit à l’instauration d’une dictature militaire qui a duré jusqu’en 1985, marquée par des violations des droits de l’homme et une répression politique sévère.

L’année suivante, en 1965, la République Dominicaine a également fait l’objet d’une intervention de la CIA. Après le renversement et l’assassinat du dictateur Rafael Trujillo en 1961, le pays traversait une période de tumultes politiques. Lorsque des forces progressistes ont tenté de rétablir au pouvoir le président élu Juan Bosch, la CIA, craignant une dérive vers le communisme, a soutenu une intervention militaire américaine pour maintenir un régime favorable aux intérêts des États-Unis. Cette intervention a non seulement consolidé un gouvernement plus aligné sur Washington, mais a aussi engendré une profonde méfiance envers la politique américaine dans la région.

Ces interventions ont eu des conséquences durables pour les pays concernés. Au Brésil, la dictature militaire a laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et politique du pays, tandis qu’en République Dominicaine, l’intervention américaine a exacerbé les tensions internes et entravé les avancées démocratiques. Plus largement, ces actions ont terni l’image de la CIA en Amérique Latine, alimentant un sentiment anti-américain et une suspicion accrue envers les ingérences étrangères.

Le Chili en 1973 : Le rôle de la CIA dans le coup d’État contre Allende

En 1973, le Chili a été le théâtre d’un coup d’État qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende, marquant un tournant significatif dans l’histoire du pays. La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a joué un rôle crucial dans cette opération, motivée par des intérêts économiques et politiques. Allende, un socialiste, avait entrepris des réformes radicales qui incluaient la nationalisation de secteurs clés de l’économie, notamment les mines de cuivre, ce qui menaçait les intérêts commerciaux américains.

Les motivations de la CIA étaient étroitement liées à la politique étrangère des États-Unis durant la Guerre froide. L’administration de Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, percevaient le gouvernement d’Allende comme une menace pour l’influence américaine en Amérique latine. Le spectre de l’expansion du socialisme dans la région était inacceptable pour Washington, qui redoutait un effet domino similaire à ce qui s’était produit en Asie du Sud-Est.

Pour atteindre ses objectifs, la CIA a mis en œuvre une série de stratégies clandestines. Cela incluait le financement et le soutien logistique à des groupes d’opposition, ainsi que la diffusion de propagande anti-Allende. La CIA a également joué un rôle dans l’instabilité économique, en orchestrant des grèves et des sabotages pour affaiblir le gouvernement. Ces actions ont culminé le 11 septembre 1973, lorsque les forces armées chiliennes ont lancé un coup d’État, conduisant à la mort d’Allende et à l’ascension d’Augusto Pinochet au pouvoir.

Sous le régime de Pinochet, le Chili a subi une dictature militaire caractérisée par la répression sévère, la torture et les disparitions forcées. Le rôle de la CIA dans ce coup d’État et ses conséquences humanitaires ont suscité une controverse et un débat éthique durable, mettant en lumière les coûts humains des interventions étrangères motivées par des intérêts géopolitiques.

Les interventions en Afrique : Angola et Congo

Les interventions de la CIA en Afrique, et plus particulièrement en Angola et au Congo, illustrent la complexité des enjeux géopolitiques et les répercussions des actions menées par l’agence sur le continent. En Angola, la CIA a joué un rôle déterminant dans la guerre civile qui a suivi l’indépendance du pays en 1975. En soutenant des mouvements rebelles tels que l’UNITA de Jonas Savimbi, l’agence cherchait à contrer l’influence soviétique et cubaine dans la région. Le soutien financier et militaire de la CIA à l’UNITA visait à affaiblir le gouvernement angolais soutenu par l’URSS, exacerbant ainsi un conflit qui a duré près de trois décennies et entraîné des pertes humaines et matérielles considérables.

Au Congo, les interventions de la CIA ont commencé dès les années 1960, avec l’assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba en 1961. Lumumba, perçu comme un leader panafricaniste et une menace pour les intérêts occidentaux en Afrique, a été remplacé par des dirigeants plus favorables aux États-Unis, tels que Mobutu Sese Seko. Le soutien de la CIA à Mobutu, malgré son régime autoritaire et corrompu, visait à garantir la stabilité du Congo dans le cadre de la guerre froide et à empêcher l’expansion du communisme en Afrique. Toutefois, ce soutien a également contribué à la dégradation des conditions politiques et économiques du pays, créant des tensions qui perdurent encore aujourd’hui.

Les raisons de ces interventions étaient multiples, incluant la lutte contre l’influence soviétique, la protection des intérêts économiques et stratégiques des États-Unis, ainsi que la volonté de maintenir des régimes alliés en place. Les méthodes utilisées par la CIA allaient du financement et de l’armement de groupes rebelles à des opérations secrètes visant à déstabiliser les gouvernements en place. Les conséquences pour les pays africains concernés ont été souvent dévastatrices, avec des conflits prolongés, des instabilités politiques chroniques et des souffrances humaines considérables.

Les années 1980 et 1990 : Coups d’État et interventions en Asie et au Moyen-Orient

Durant les années 1980 et 1990, la CIA a mené plusieurs opérations significatives en Asie et au Moyen-Orient, marquant une période d’intense activité pour l’agence. En Afghanistan, la CIA a joué un rôle crucial dans la guerre contre l’invasion soviétique. En soutenant les moudjahidines, l’agence visait à affaiblir l’influence soviétique dans la région. Cette intervention a impliqué la fourniture d’armes, de formation et de financement, contribuant ainsi à un conflit prolongé qui a profondément transformé le paysage géopolitique.

En Irak, la CIA s’est également engagée dans des opérations complexes, cherchant à équilibrer les pouvoirs entre l’Iran et l’Irak durant la guerre Iran-Irak. La politique américaine de “double endiguement” visait à prévenir la domination d’un seul pouvoir dans la région, tout en protégeant les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis, notamment l’accès au pétrole. Le soutien discret aux forces irakiennes, bien que controversé, était une tentative de maintenir un équilibre précaire.

Ces interventions se sont appuyées sur des alliances locales variées. En Afghanistan, les moudjahidines étaient des partenaires clés, tandis qu’en Irak, des alliances temporaires et souvent secrètes étaient formées avec différents groupes et factions. Ces alliances ont souvent eu des conséquences imprévues, engendrant des dynamiques régionales complexes et parfois déstabilisantes. Les interventions de la CIA ont contribué à des bouleversements politiques et sociaux qui continuent d’influencer ces régions aujourd’hui.

Les répercussions de ces actions sont multiples. En Afghanistan, l’intervention américaine a en partie conduit à l’émergence des talibans et à une instabilité prolongée. En Irak, les manœuvres de la CIA ont laissé des traces durables, exacerbant les tensions internes et régionales. L’implication de la CIA dans ces régions durant les années 1980 et 1990 reflète les objectifs stratégiques de la guerre froide et les réalités complexes de la politique internationale.

Conclusion : Un bilan des coups d’État orchestrés par la CIA

Au cours des 70 dernières années, la CIA a été impliquée dans un nombre significatif de coups d’État à travers le monde. Ces interventions, souvent motivées par la lutte contre le communisme pendant la guerre froide ou la protection des intérêts américains, ont néanmoins eu des résultats variés. Parmi les exemples les plus notables, on trouve le coup d’État en Iran en 1953, qui a renversé le Premier ministre Mohammad Mossadegh, et le coup d’État au Chili en 1973, qui a conduit à la chute de Salvador Allende et à l’ascension d’Augusto Pinochet.

Les succès de ces opérations ont parfois été éphémères. Si le renversement de Mossadegh a permis de sécuriser les intérêts pétroliers des États-Unis et de la Grande-Bretagne, il a également semé les graines de l’anti-américanisme qui culminera avec la révolution iranienne de 1979. De même, le soutien au coup d’État au Chili a instauré une dictature militaire qui a duré 17 ans, marquée par des violations graves des droits de l’homme, laissant un héritage controversé pour la politique étrangère américaine.

D’autres opérations ont été des échecs cuisants, comme la tentative de renverser Fidel Castro à Cuba lors du fiasco de la Baie des Cochons en 1961. Cet échec a non seulement renforcé la position de Castro mais a aussi terni l’image des États-Unis sur la scène internationale. Ces exemples montrent que les interventions de la CIA ont souvent eu des conséquences imprévues, parfois désastreuses, pour les pays ciblés et pour les relations diplomatiques des États-Unis.

Les leçons tirées de ces interventions sont nombreuses. Elles soulignent l’importance de la prudence et de la réflexion stratégique dans la politique étrangère. Les implications morales et politiques de ces coups d’État orchestrés par la CIA continuent de susciter des débats. Pour les États-Unis, il s’agit de réévaluer l’utilisation de telles tactiques et de considérer les répercussions à long terme sur les relations internationales et la stabilité mondiale.

John Bolton, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies et ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré mardi qu’il avait aidé à planifier des tentatives de coup d’État dans des pays étrangers.

Bolton a fait ces remarques à CNN après la journée d’audience au Congrès sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Les législateurs du panel ont accusé mardi l’ancien président Donald Trump d’avoir incité à la violence dans une dernière tentative pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020.

S’adressant au présentateur de CNN Jake Tapper, cependant, Bolton a suggéré que Trump n’était pas assez compétent pour réussir un “coup d’État soigneusement planifié”, ajoutant plus tard : “En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État – pas ici mais vous savez (dans) d’autres endroits – cela demande beaucoup de travail. Et ce n’est pas ce qu’il (Trump) a fait.”

Tapper a demandé à Bolton à quelles tentatives il faisait référence.

“Je ne vais pas entrer dans les détails”, a déclaré Bolton, avant de mentionner le Venezuela. “Il s’est avéré que cela n’a pas réussi. Non pas que nous ayons eu grand-chose à voir avec cela, mais j’ai vu ce qu’il fallait à une opposition pour tenter de renverser un président illégalement élu et ils ont échoué”, a-t-il déclaré.